Inhalt

Was ist eine Quelle?

Eine Quelle kann alles sein, was dabei hilft, eine Forschungsfrage zu beantworten. Deshalb hängt die Durchführbarkeit einer Arbeit stark von der Verfügbarkeit und der Qualität der Quellen ab, da sie die wichtigste Informationsgrundlage für die Argumentation darstellen. Quellen umfassen etwa Texte aller Art, zudem Ton- und Bildaufnahmen, Sachgegenstände und andere Materialien. Informationen können auf unterschiedliche Weise gewonnen werden, etwa durch die Auswertung und Interpretation vorhandener Quellen, die in gedruckter Form oder ungedruckt in Bibliotheken, Datenbanken und Archiven gesammelt sind. Andere Ansätze arbeiten mit mündlich überlieferten Traditionen, die oft keine materiellen Spuren hinterlassen. Wenn diese Quellen z.B. in Interviews und Interview-Transkriptionen aufgezeichnet werden, werden sie im Prozess nicht nur transformiert, sondern im Wesentlichen neu geschaffen. Eine genaue Kenntnis der Quellenarten, ihrer Entstehung und ihrer Eigenschaften ist daher essentiell für eine angemessene Interpretation und Analyse.

Was sind dann Primärquellen?

Der Begriff Primärquelle bezieht sich auf jede Art von Material, das aus erster Hand Aufschluss über einen Untersuchungsgegenstand gibt. Im Gegensatz zu Sekundärquellen, die selbst wiederum auf Primärquellen basieren, enthalten sie keine Interpretationen oder Vorannahmen anderer (außer denen der jeweiligen Verfasser_innen und der eigenen beim Lesen).

Diese Unterscheidung ist insofern wichtig, da sie unseren Umgang mit der Quelle und deren Verlässlichkeit, die wir ihr beimessen, beeinflusst. In diesem Abschnitt werden wir uns ausschließlich mit Primärquellen beschäftigen, während Sekundärquellen in der nächsten Lektion behandelt werden.

Welche Quellen gibt es?

Die häufigsten Quellenarten kann man in drei Kategorien aufteilen:

- Textquellen: Druckschriften, Manuskripte, Briefe, Tagebücher, etc. Textquellen können dabei noch einmal unterteilt werden in Texte mit und Texte ohne musikalische Notation

- Ton- und Bildquellen: Aufnahmen, Filme, Videos, Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, etc.

- Sachquellen: Instrumente, Gebäude, Räume, andere materielle Gegenstände etc.

Diese Quellen können wiederum im Original oder in edierter Form vorliegen, wie die nachfolgende Übersicht zeigt:

Manuskripte

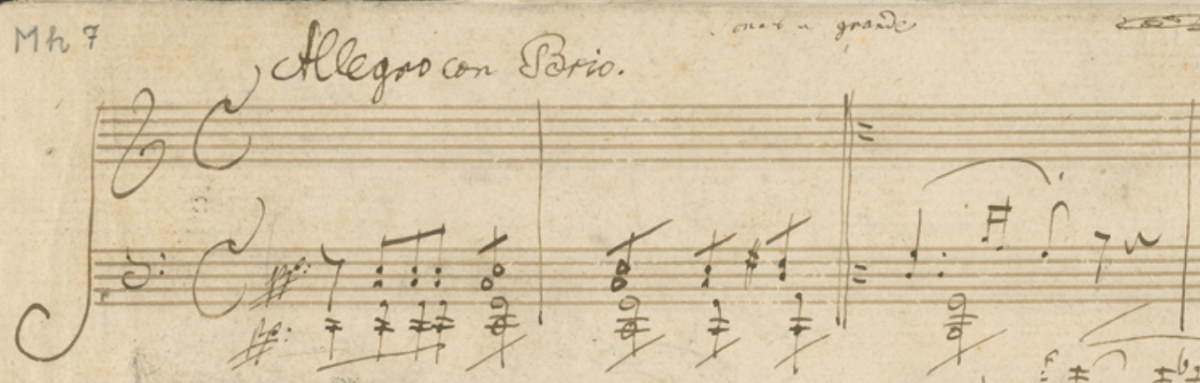

ManuskripteAutograph (gr. "Eigenschrift"): Handschrift einer/s Komponistin/en (Skizze, fertiges Werk)

Skizze (it. "flüchtiger Entwurf"): Sonderform eines Autographs, enthält unvollständige und/oder abgebrochene Notierung von Ideen und musikalischen GedankenDas Bild zeigt die ersten drei Takte des Autographs von Beethovens Klaviersonate C-Dur op. 53 ("Waldstein"); Quelle: Beethoven-Haus Bonn

Musikdrucke (Editionen)

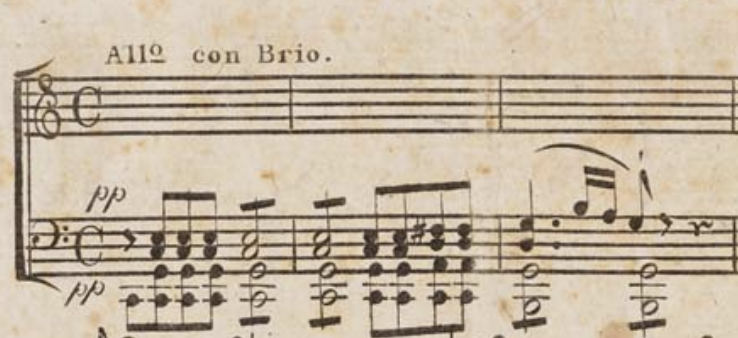

Musikdrucke (Editionen)Originalausgabe: durch Künstler/in autorisierte, rechtmäßige Erstausgabe nach dem Autograph

Nachdruck: z.B. Neuauflage, Titelausgabe, „Ausgabe letzter Hand“, Raubdruck

Faksimile (lat. "mach ähnlich"): Nachbildung eines Manuskripts, das größtmöglich der Originalvorlage entsprichtDas Bild zeigt die Originalausgabe der "Waldstein"-Sonate; Quelle: Beethoven-Haus Bonn

Moderne Editionen

Moderne EditionenBearbeitende Ausgabe (z.B. instruktive/interpretierende Ausgabe): auf Spielpraxis ausgelegt, enthalten Fingersätze, Stricharten, Artikulierungshinweise

Arrangement: Einrichtung eines Werks für andere Besetzungen oder Stimmlagen (z.B. Klavierauszug)

Studienausgabe: handliches Format, kostengünstiger; ABER: nicht immer wissenschaftlicher Anspruch!

Gesamtausgabe: Gesammelte Werke eines Komponisten/einer Komponistin

Editionsreihe: Ausgaben von Werken mit einem bestimmten Gattungs-, Länder- oder Epochenbezug (z.B. Denkmäler-Ausgaben)

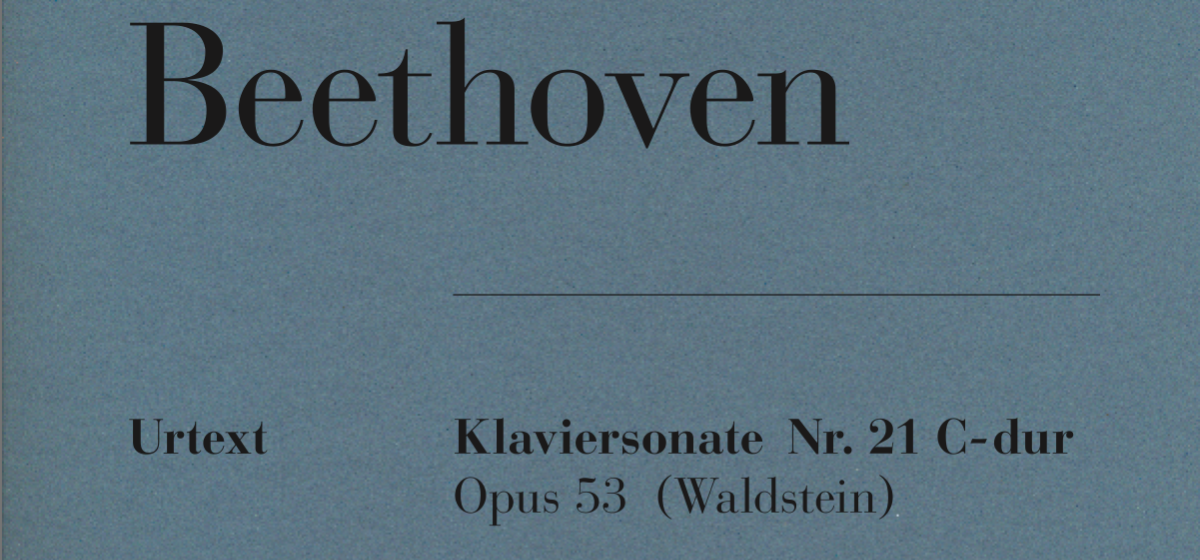

Digitale Editionen: Scans (z.B. bei IMSLP, NMA), Codierungen (z.B. Beethovens Werkstatt)Das Bild zeigt eine weitverbreitete Edition für Aufführungszwecke. Obwohl sie als "Urtext" bezeichnet ist, enthält sie nur eine bestimmte Version dieser Komposition, die nicht zwangsläufig der ersten Fassung des Werks entsprechen muss. Abweichungen zwischen Quellen – etwa zwischen dem Autograph, dem Erstdruck und späteren Ausgaben – werden hier meist ignoriert (in manchen Fällen werden solche Abweichungen jedoch als Varianten/alternative Lesarten angegeben).

Kritische (Gesamt-)Ausgabe

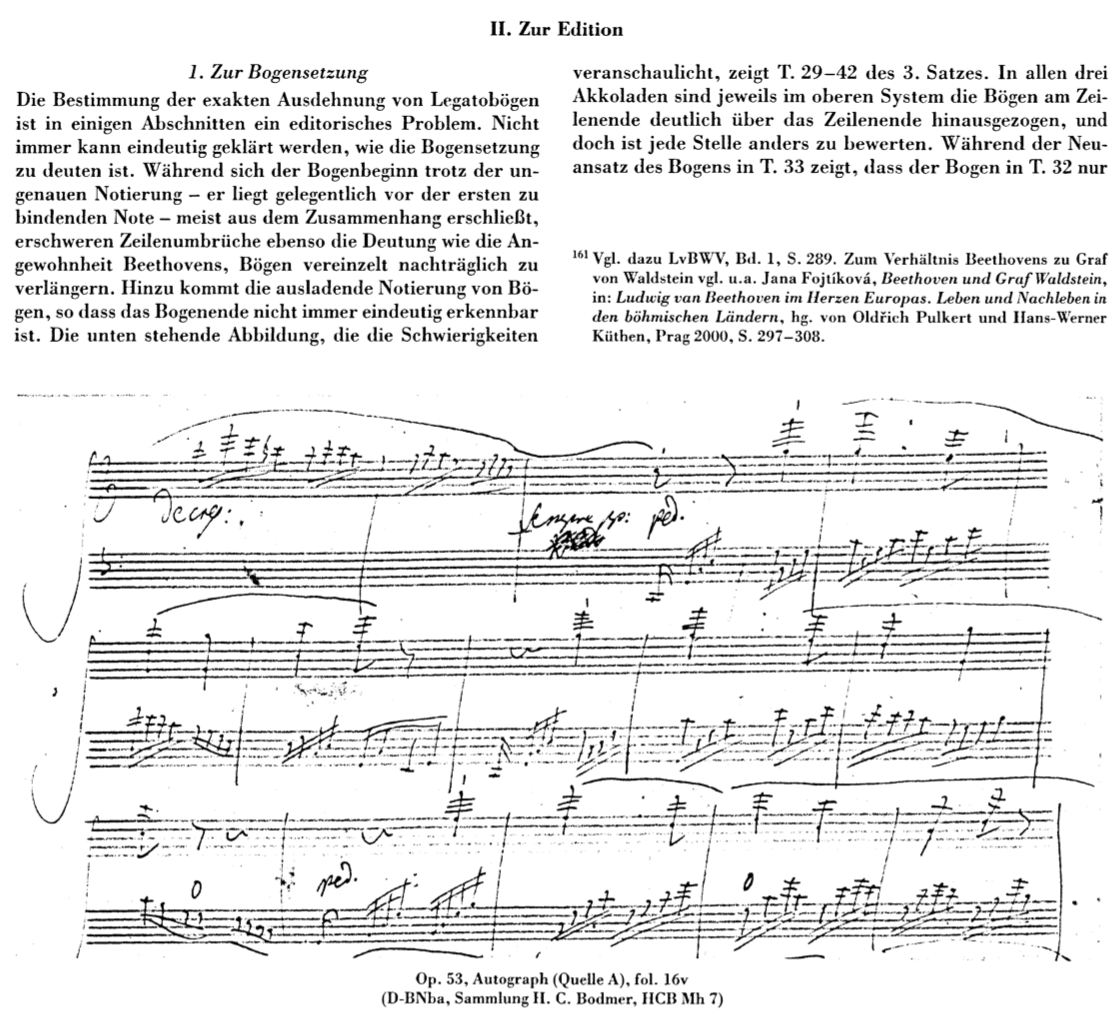

Kritische (Gesamt-)AusgabeEine kritische Gesamtausgabe enthält eine möglichst genaue Wiedergabe des originalen Notentexts unter Berücksichtigung und Dokumentation aller verfügbarer Quellen. Sie hat mehrere Bestandteile: Vorwort, Notentext, kritischer Bericht (zu Materialien, Quellenbeschreibungen, Editionsbericht, Lesarten).

Das Bild zeigt den Anfang des Editionsberichts zu Beethovens "Waldstein"-Sonate (Ludwig van Beethoven, Klaviersonaten II, hg. von Frank Buchstein, Hans Schmidt, München 2016). Dieser enthält eine detaillierte Beschreibung sämtlicher existierender Quellen (z.B. Skizzen, Autograph, spätere Editionen) und diskutiert jede einzelne editorische Entscheidung im Fall von Abweichungen zwischen diesen Quellen.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Quellen und Editionen kann sehr groß sein, da sie jeweils unterschiedlichen Zwecken dienen. Vergleiche etwa die beiden folgenden Abbildungen, die wiederum die ersten drei Takte der "Waldstein"-Sonate zeigen. Welchen Editionstypen entsprechen diese und welche davon ist besser geeignet für wissenschaftliche Forschungszwecke?

Die obere Version stammt aus der kritischen Edition. Sie ist zwar in modernem, gut lesbarem Notensatz gedruckt, versucht jedoch das Layout des Autographs und der Originalausgabe beizubehalten. Die untere Version ist eine bearbeitende Ausgabe für Aufführungssituationen. Sie versucht, ein übersichtlicheres Layout zu erreichen, indem die Noten über zwei Zeilen verteilt werden. Außerdem enthält sie zahlreiche aufführungspraktische und interpretatorische Anweisungen (etwa Fingersätze, Akzente, staccato-Punkte, crescendo-decrescendo, Tempoangabe), die sich weder in Beethovens Autograph, noch in dem Erstdruck finden.

Da kritische Editionen die wissenschaftlich zuverlässigste Editionsform darstellen, sollten sie – sofern sie vorliegen – stets für wissenschaftliche Arbeiten verwendet werden!

Vor- und Nachteile

Der offensichtliche Vorteil von Primärquellen ist, dass sie frei von Vorannahmen und (Fehl-)Interpretationen anderer sind (außer denen ihres_r Verfasser_in und unseren eigenen). Zudem sind sie notwendig, um bislang unerforschte Themenfelder und Forschungsfragen zu behandeln – was letztlich ein Hauptziel jeder wissenschaftlichen Tätigkeit ist.

Allerdings ist die angemessene Interpretation einer Quelle eine Herausforderung. Oft ist es schwierig, die Verlässlichkeit einer Quelle einzuschätzen. Deshalb sollten die Informationen aus einer Quelle stets mit anderen Quellen abgeglichen werden, da eine einzelne Quelle oft nur einen winzigen Ausschnitt des Gesamtbildes zeigt, wie das folgende Beispiel zeigt:

Je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen, desto seltener werden Quellen und desto mehr ist man auf andere Quellengattungen angewiesen. Diese bringen jedoch ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Die nachfolgende Abbildung zeigt sehr detailliert die Münchner Hofkapelle unter Herzog Albrecht V. von Bayern (1528–1579). Handelt es sich hier um eine realistische Darstellung einer Aufführungssituation, die uns Aufschluss darüber gibt, wie ein Werk aus dieser Zeit aufzuführen ist? Oder handelt es sich um eine eher stilisierte Darstellung, die den Reichtum und den Glanz des Hofes im 16. Jahrhundert zur Schau stellen soll? (Für verschiedene Forschungsmeinungen zu dieser Abbildung s. die Lektürehinweise unten).

Es ist enorm wichtig, Quellen stets kritisch zu interpretieren. Die folgenden Fragen können dabei helfen, deren Verlässlichkeit besser einzuschätzen:

- Ist der Autor/die Autorin bekannt und wenn ja, welche Interessen und Motive verfolgte er/sie?

- Wie ist die Quelle entstanden und wie wurde sie überliefert?

- In welchem Medium liegt die Quelle vor und was wird dadurch ausgedrückt?

- An wen richtet sich die Quelle?

- Welche subjektiv/individuellen oder strukturell/sozialen Einflüsse, Wertvorstellungen und Vornahmen enthält die Quelle?

Weiterführende Lektüre

- Matthew Gardner, Sara Springfeld, Musikwissenschaftliches Arbeiten. Eine Einführung, 2. Aufl., Kassel 2018.

- Kordula Knaus, Andrea Zedler (Hg.), Musikwissenschaft studieren. Arbeitstechnische und methodische Grundlagen, 2. Aufl., München 2019.

Zur Hofkapelle Albrechts V.

- Nicole Schwindt(-Gross), "Hans Mielichs bildliche Darstellung der Münchner Hofkapelle von 1570", in: Acta Musicologica 68, Nr. 1 (1996), S. 48–85.

- Bernhard Rainer, "Die Münchner Kantorei bei der Kammermusik Mus. ms. A II(1, S. 187", in: Andacht – Repräsentation – Gelehrsamkeit. Der Bußpsalmenkodex Albrechts V. (BSB München, Mus.ms. A), hg. von Andrea Gottdang, Bernhold Schmid, Wiesbaden 2020, S. 383–409.