Inhalt

Die Fragestellung ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit und prägt alle wesentlichen Schritte im Schreibprozess. Sie dient dazu, das Forschungsthema und das eigene Erkenntnisinteresse möglichst präzise zu formulieren. Deshalb steht sie zu Beginn der Arbeit in der Einleitung. Meist handelt es sich dabei um Fragenkomplexe, bestehend aus Leitfrage(n) und damit zusammenhängenden untergeordneten Fragen.

Die Beantwortung der Fragestellung erfolgt im Hauptteil der Arbeit z.B. durch die Analyse und Diskussion von Primärquellen unter Einbeziehung von Fachliteratur und eigenen Argumenten. Eine wissenschaftliche Fragestellung hilft dabei,

- die Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema zu konkretisieren,

- Methodik, Quellen und relevante Literatur einzugrenzen,

- Orientierung im Schreibprozess zu bieten,

- die Wissenschaftlichkeit der Argumentation zu gewähren.

Aber:

Zu weit gestellte Forschungsthemen oder Forschungsfragen – etwa "Wie entwickelte sich die Musik seit der Antike?" – lassen sich nicht nach den Kriterien der Wissenschaftlichkeit beantworten. Allein die Diskussion der relevanten Forschungsliteratur ("Diskursivität") würde den Rahmen einer Seminar- oder Abschlussarbeit sprengen. Zudem lassen sich Fragestellungen durch Anschlussfragen beliebig lange fortsetzen. Auch hier ist eine Beantwortung nach den Kriterien der Wissenschaftlichkeit nicht gegeben.

Zu eng gestellte Fragen wie reine Ja/Nein-Fragen oder Faktenfragen (z.B. "Wann hat Ethel Smyth gelebt?") lassen sich zwar unter Einhaltung der Kriterien der Wissenschaftlichkeit beantworten. Allerdings wird es hier schwierig sein, auf den geforderten Seitenumfang für Seminar- oder Abschlussarbeiten zu kommen.

Eine gute Fragestellung ist eine, die sich im vorgegebenen Rahmen (Zeit, Seitenumfang) wissenschaftlich beantworten lässt.

Die Fähigkeit, gute oder schlechte Fragestellungen zu erkennen, hängt sehr stark von der Schreiberfahrung ab. Deshalb hilft im Zweifelsfall immer die betreuende Person!

Die nachfolgenden Schritte zeigen, wie aus einem allgemeinen Ausgangsthema (hier: "Die Opera buffa") eine konkrete Fragestellung für eine Seminararbeit mit dem Umfang von ca. 12–15 Seiten entwickelt werden kann.

Ausgangspunkt für die Entwicklung einer Fragestellung ist das Thema der Arbeit, das mit der betreuenden Person vereinbart wurde (hier: "Die Opera buffa"). Der erste Schritt ist stets eine gründliche und möglichst frühe Recherche zum Thema. Am Ende der Recherche solltest Du einen guten Überblick über den Forschungsstand haben. Außerdem solltest Du bereits bestimmte Themenfelder identifizieren, die Du besonders interessant findest.

Auch wenn Forschungsfragen immer eng vom jeweiligen Thema abhängen und oft auf verschiedenen Wegen beantwortet werden können, gibt es einige typische wissenschaftliche Fragestellungen. Diese können dabei helfen, die Herangehensweise an das Thema zu präzisieren und zu strukturieren.

Typ | Frage | Beispiel |

Beschreibung | Wie ist etwas passiert? Was für eine Entwicklung hat stattgefunden? | Wie entstand die Opera buffa? Wie entwickelte sich die Opera buffa im 20. Jahrhundert? |

Vergleich | Was ist der Unterschied zwischen Phänomen A und Phänomen B? Inwieweit ähneln sich Phänomen A und Phänomen B? | Wie verhält sich die Opera buffa zur Opéra-comique? |

Bewertung/Kritik | Wie ist Quelle A vor dem Hintergrund von Phänomen B zu bewerten? | Welche Merkmale kennzeichnen Mozarts Da Ponte-Opern gegenüber seinen übrigen Opere buffe? |

Erklärung | Warum hat Phänomen A stattgefunden? Warum ist Phänomen A anders als Phänomen B? | Warum gibt es kaum deutschsprachige Opere buffe? |

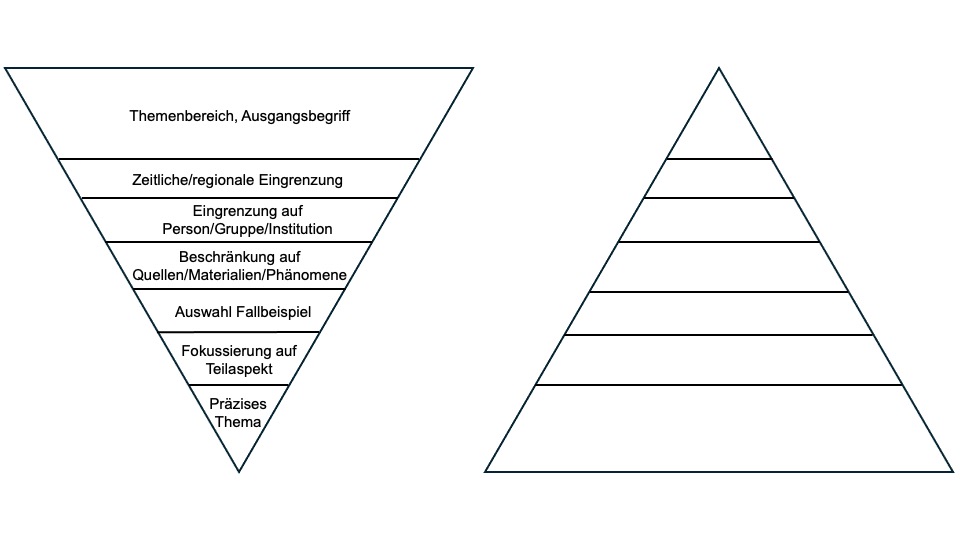

Oft ist das Ausgangsthema zu umfangreich, um angemessen bearbeitet zu werden. Deshalb ist es in der Regel notwendig, Thema und Fragestellung möglichst sinnvoll einzugrenzen. Hierbei kann eine 'Themenpyramide' hilfreich sein:

Im nächsten Schritt werden Thema und Forschungsfrage in vier Schritten ausformuliert. Diese bilden bereits das Grundgerüst für die Einleitung der Arbeit:

- Begründung der Relevanz ("Warum schreibe ich diese Arbeit?")

- Präzises Thema ("Worüber schreibe ich?")

- Erkenntnisinteresse ("Was will ich dabei wissen?")

- Methodik, Vorgehensweise ("Wie gehe ich dabei vor?")

Eine mögliche Einleitung zum Beispielthema "Ensemble-Nummern in der Opera buffa des 18. Jahrhunderts am Beispiel von Mozarts Così fan tute" könnte ausformuliert folgendermaßen aussehen (die Nummern in Klammern dienen nur zur Veranschaulichung der einzelnen Schritte):

(1.) Die Herausbildung von Ensemble-Nummern im 18. Jahrhundert stellen eine bedeutende Entwicklungsstufe in der Geschichte der Oper dar. Diese Entwicklungen spiegeln sich insbesondere bei Wolfgang A. Mozart wider, der in seinen drei-, vier- und fünfstimmigen Ensemblesätzen zu einer neuartigen und vielschichtigen musikdramatischen Ausdrucksform gelangte. (2.) Nachfolgend sollen die Ensemble-Nummern in der Opera buffa des 18. Jahrhunderts am Beispiel von Mozarts Così fan tutte untersucht werden. (3.) Zwei Leitfragen stehen dabei im Zentrum: An welchen Stellen der Opernhandlung setzt Mozart Ensembles ein? Wie behandelt er die verschiedenen Stimmlagen kompositorisch? (4.) Hierfür werden anhand des Notentexts und des Librettos die Ensemble-Nummern sowohl in ihrer Bedeutung für den Handlungsverlauf, als auch hinsichtlich der Kompositionstechnik analysiert.

Oft stellt sich während des Schreibprozesses heraus, dass Thema und Fragestellung zu eng oder zu weit gestellt sind. Dann muss die Ausgangsfrage entsprechend angepasst werden, etwa indem bestimmte Aspekte wegfallen oder ein Fallbeispiel hinzugezogen wird. Auch muss eventuell noch einmal neu recherchiert werden, wenn die bisher gesichtete Fachliteratur bei der Beantwortung der Fragestellung nicht weiterhilft. Deshalb empfiehlt es sich, folgende Fragen zur Selbstüberprüfung im Hinterkopf zu behalten:

- Ist die Forschungsfrage klar, eindeutig und verständlich? Kann ich schlüssig begründen, warum dieses Thema wichtig und die Vorgehensweise sinnvoll ist?

- Bin ich in der Lage, die Forschungsfrage im vorgegebenen Rahmen und nach wissenschaftlichen Kriterien zu beantworten?

- Sind mein Thema und meine Forschungsfrage von der Fachliteratur bereits so oder so ähnlich behandelt worden?

- Welche Informationen benötige ich zur Beantwortung meiner Forschungsfrage? Tragen die analysierten Fallbeispiele oder Primärquellen dazu bei?

- Sind die verwendeten Begriffe erklärungsbedürftig? Welche Vorannahmen sind bereits (unbewusst) in die Forschungsfrage eingeflossen?

- Kordula Knaus, Andrea Zedler (Hg.), Musikwissenschaft studieren. Arbeitstechnische und methodische Grundlagen, 2., aktualisierte Auflage, München 2019, S. 51–54.

- Studienprogrammleitung Geschichte der Universität Wien, "Forschungsfrage", https://gonline.univie.ac.at/schreibprozess/forschungsfrage/ (Zugriff: 4. März 2024)

- Aaron Williamon, Jane Ginsborg, Rosie Perkins und George Waddell, Performing Music Research, Oxford 2021, DOI: 10.1093/oso/9780198714545.003.0002