Inhalt

Sobald Thema und Forschungsfrage(n) feststehen, gilt es, Kenntnisse über den untersuchten Gegenstand und einen Überblick über die existierende Forschungsliteratur zu erlangen. Eine schnelle Internetsuche etwa bei Google oder Wikipedia reicht aus den bereits erwähnten Gründen nicht aus. Bei einer wissenschaftlichen Recherche (fr. "aufsuchen, erforschen") wird dagegen gezielt und systematisch nach einschlägiger Fachliteratur gesucht.

Diese Lektion zeigt anhand eines Beispielthemas die typischen Schritte einer wissenschaftlichen Recherche nach Sekundärliteratur und Notenausgaben. Die Suche nach anderen Primärquellen wie Archivmaterial ist für Seminar- und Abschlussarbeiten in der Regel noch nicht in größerem Umfang relevant. Sie funktioniert aber nach ähnlichen Prinzipien.

Richtig recherchieren in drei Schritten

Die folgenden Schritte zeigen den typischen Ablauf einer wissenschaftlichen Recherche, die stets aus drei Schritten besteht:

- Auffinden von Basisinformationen

- Recherche in musikwissenschaftlichen Datenbanken

- Literaturbeschaffung

Diese Schritte werden hier anhand des Beispielthemas "Formgestaltung in den symphonischen Dichtungen von Richard Strauss" erläutert.

1. Auffinden von Basisinformationen

Erste Anlaufstelle für jede Forschungsarbeit ist Überblicksliteratur, die bereits in der vorherigen Lektion vorgestellt wurden, also wissenschaftliche Fachlexika und Handbücher.

Für musikwissenschaftliche Themen gibt es zwei Standard-Lexika, auf die mittlerweile online zugegriffen werden kann:

- MGG online, hg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York 2016ff., deutschsprachig, basiert auf Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neubearbeitete Ausgabe, hg. von Ludwig Finscher, 29 Bde., Kassel 1994–2008 (Abkürzung: MGG2)

- Oxford Music Online, hg. von Oxford University Press 2001ff., englischsprachig, enthält u.a. Grove Music Online, 2008ff. (Nachfolger von The New Grove Dictionary of Music and Musicians, hg. von Stanley Sadie, 29 Bde., London 2001), *The New Grove Dictionary of Jazz", 2. Auflage, 3 Bde., 2002 und weitere Nachschlagewerke

Beide Lexika sind lizenzpflichtig, können aber mit (kostenlosen) Bibliotheksausweisen der Bayerischen Staatsbibliothek und vieler anderer Universitäten genutzt werden.

In unserer Beispielrecherche wären etwa die Lexikonartikel "Richard Strauss", "Symphonische Dichtung" und "Form" hilfreich, die uns erste Hintergrundinformationen zum Themenfeld liefern. Zudem enthalten Lexikonartikel am Ende oft weiterführende Literaturhinweise, sodass wir auch einen ersten groben Überblick über die Forschungsliteratur gewinnen können.

Neben Lexika eignen sich auch Handbücher für einen ersten Überblick. Sie gehen mehr ins Detail als Lexikonartikel, sind nicht immer auf Vollständigkeit ausgelegt und transportieren bisweilen bestimmte Forschungsansichten der jeweiligen Verfasser_innen.

Handbücher gibt es zu sehr vielen verschiedenen Themen und behandeln z.B. bestimmte Personen, Gattungen, Epochen, Regionen oder Forschungsmethoden. Ob es einschlägige Handbücher zum jeweiligen Forschungsthema gibt, finden wir in den nächsten Rechercheschritten heraus.

2. Recherche in musikwissenschaftlichen Datenbanken

Hat man sich mithilfe wissenschaftlicher Lexikonartikel einen ersten Überblick verschafft, gilt es nun, einschlägige wissenschaftliche Fachliteratur aufzufinden, die bei der Beantwortung der jeweiligen Forschungsfrage hilft. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:

a) Die Schneeball-Methode: Hierbei werden die Literaturverzeichnisse in den Lexikon- oder Handbuch-Artikeln auf einschlägige Forschungstexte durchgesehen. Diese Texte enthalten selbst wiederum Literaturverzeichnisse, die weitere Hinweise liefern usw. Vorteil dieser Methode ist, dass man recht schnell eine umfangreiche Literaturliste erhält. Offensichtlicher Nachteil ist, dass Forschungsliteratur, die jüngeren Datums ist als der ursprüngliche Lexikonartikel, auf diese Weise nicht gefunden werden kann. Auch ist diese Recherchemethode eher ungerichtet und führt selten zu vollständigen Ergebnissen. Deshalb empfiehlt sich

b) Die systematische Methode: Hierbei werden musikwissenschaftliche Literaturdatenbanken durchsucht . Die Recherche erfolgt sehr viel zielgerichteter und lässt sich im Anschluss besser nachvollziehen, etwa durch die Führung eines Rechercheprotokolls, das nicht nur die einschlägigen Literaturtitel, sondern auch die durchgeführten Suchvorgänge dokumentiert.

Mindestanforderung für wissenschaftliche Arbeiten ist eine gründliche Recherche in den musikwissenschaftlichen Literaturdatenbanken "Bibliographie des Musikschrifttums online" (BMS) und "RILM Abstracts of Music Literature with Full Text" (RILM) dar.

- BMS ist eine frei im Internet zugängliche Datenbank, in der etwa 500.000 Einzeltitel nachgewiesen sind und die fortlaufend ergänzt werden.

- RILM verzeichnet über 1,6 Mio. Einzeltitel. Dabei handelt es sich um ein kostenpflichtiges Angebot, das aber mit einem Ausweis der Bayerischen Staatsbibliothek oder vieler anderer Universitätsbibliotheken kostenfrei genutzt werden kann.

Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt, wo die Datenbanken und die oben genannten Online-Lexika auf der Seite der Bayerischen Staatsbibliothek im Datenbank-Infosystem (DBIS) zu finden sind. Auch in anderen Bibliothekskatalogen (s. unten) finden sich die Datenbanken meist unter "Weitere Angebote".

Ganz ähnlich wie bei Online-Suchmaschinen (z.B. Google) erfolgt die Recherche in den Datenbanken über die Eingabe von Suchbegriffen. Da wissenschaftliche Datenbanken jedoch anders aufgebaut sind als Suchmaschinen, erfordert der Umgang mit Suchbegriffen etwas Übung und Kreativität.

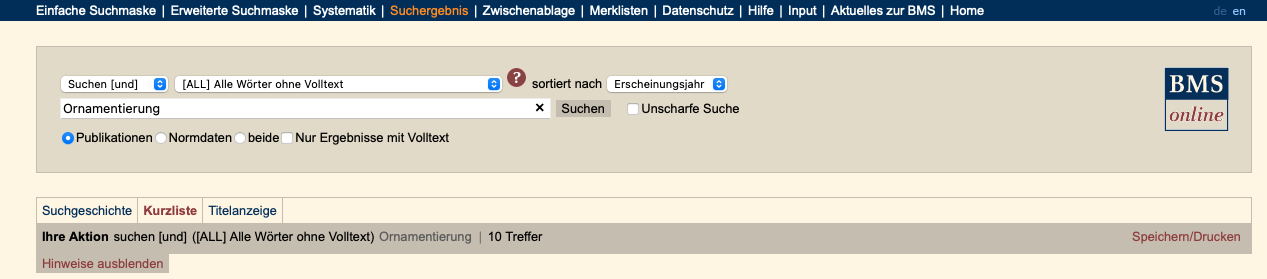

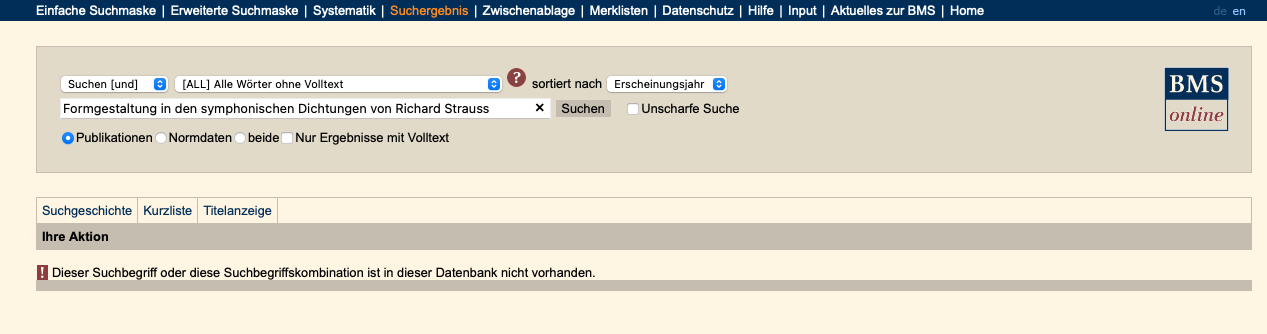

Öffnen wir beispielsweise die Datenbank BMS. Würden wir dort einfach unser Beispielthema "Formgestaltung in den symphonischen Dichtungen von Richard Strauss" eingeben, erhalten wir keine Treffer:

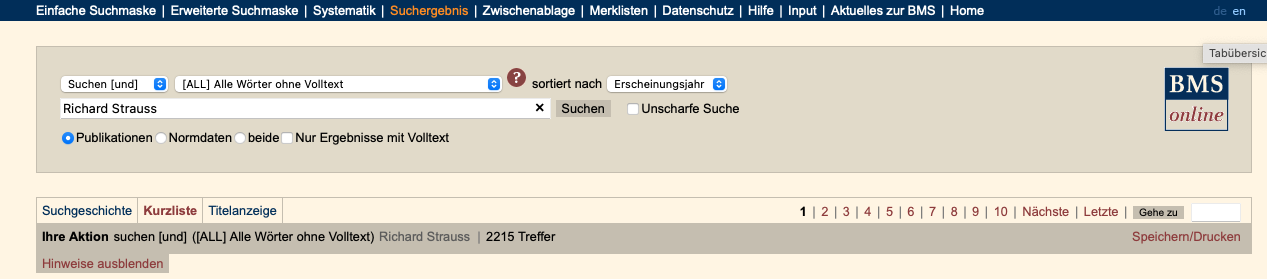

Geben wir stattdessen "Richard Strauss" ein, was bei der Lexikonrecherche in Schritt 1 sehr hilfreich war, erhalten wir über 2.200 Treffer – zu viele, um sie angemessen auswerten zu können (ähnlich umfangreich wären auch die Ergebnislisten bei den Suchbegriffen "Form" oder "symphonische Dichtung"):

Gute Suchbegriffe bzw. Begriffskombinationen sind also zum einen allgemein genug, um möglichst viele relevante Treffer zu erzeugen, zum anderen aber auch spezifisch genug, um nicht zu viele Treffer zu liefern. Allgemein gilt: Die Ergebnisse einer Recherche sind immer nur so gut wie die Suchbegriffe!

- Sinnvolle Suchbegriffe: Namen (Personen, Orte, etc.), Werktitel, Fachbegriffe, Epochen und Gattungsbezeichnungen, Adjektive; Groß-/Kleinschreibung spielt in der Regel keine Rolle, allerdings sind Singularformen dem Plural (meist) vorzuziehen (im Zweifel aber lieber beide Varianten ausprobieren)

- Weniger hilfreich: Konjunktionen (und, oder, etc.), Artikel (der, die, das, ein, eine, etc.)

- Möglichst vermeiden: Sonderzeichen (, ; : ! ? „“ @ ( ) [ ] % & etc.) -> diese können manchmal Spezialfunktionen haben und das Suchergebnis beeinflussen (s. unten)

Wichtig ist es außerdem, nicht nur nach einem bestimmten Begriff zu suchen, sondern auch Alternativen in Betracht zu ziehen. Die folgenden Bilder zeigen die Unterschiede zwischen der Suche nach "Ornamentierung" und nach "Verzierung":

Obwohl beide Begriffe oft nahezu gleichbedeutend verwendet werden, unterscheidet sich die Trefferanzahl enorm. Deshalb ist es wichtig, immer auch nach Varianten und alternativen Begriffen zu suchen, z.B. nach verschiedenen Schreibweisen (Symphonie/Sinfonie), alternativen Fachbegriffen (Verzierung/Ornamentierung) oder nach den entsprechenden Begriffen in anderen Sprachen (Sonate/Sonata).

Was bedeutet das für die Recherche zu unserem Beispielthema? Wie könnten hierfür sinnvolle Begriffskombinationen aussehen?

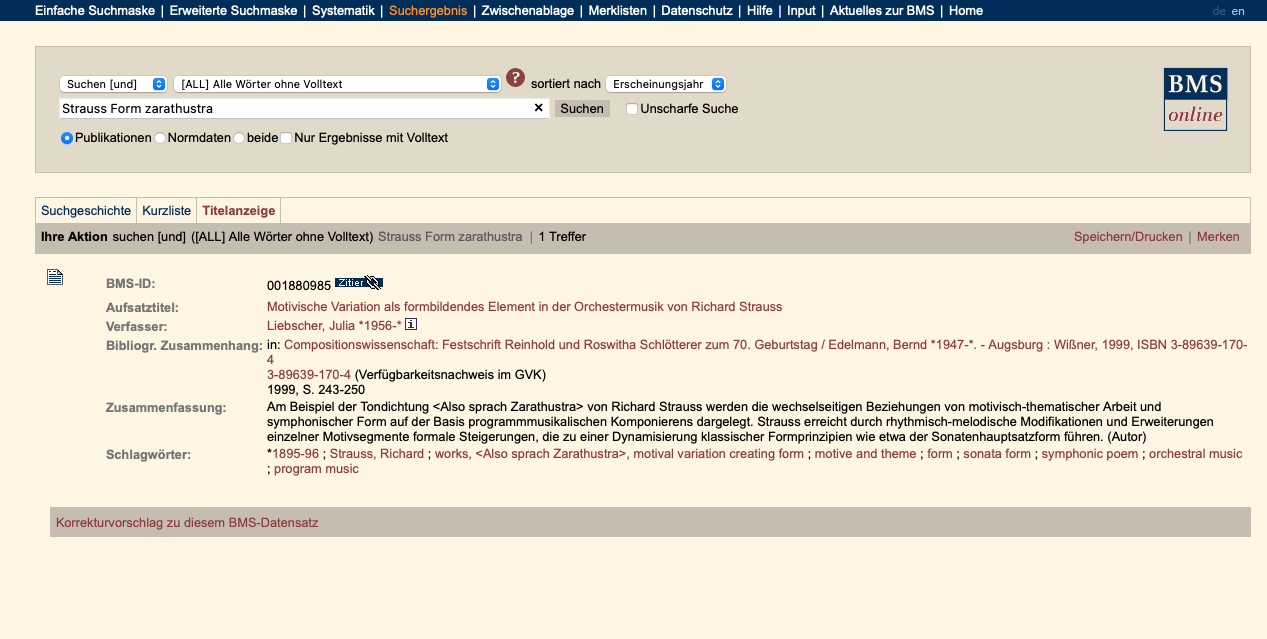

Durch Anklicken eines Treffers in der Trefferliste öffnet sich eine Detailansicht. Diese enthält die sogenannten bibliographischen Informationen (Autor_in, Titel, Erscheinungsort, Erscheinungsjahr, Seitenzahlen, etc.) sowie zusätzliche Erschließungsinformationen (Schlagwörter, Klassifikation, hier auch Zusammenfassung/Abstract). All diese Informationen helfen einzuschätzen, ob ein bestimmter Treffer auch wirklich relevant ist.

Wichtig: Nur die Informationen, die hier erfasst sind, können auch in der Datenbank recherchiert werden!

3. Literaturbeschaffung

Nachdem in den Literaturdatenbanken relevante Forschungstexte gefunden und in einem Rechercheprotokoll (oder einer Liste z.B. in einem Word-Dokument) gesammelt wurden, müssen sie nun zur Einsichtnahme beschafft werden. Während RILM inzwischen immer mehr Texte direkt zum Download anbietet, liegt der Großteil der Forschungsliteratur nach wie vor in gedruckter Form vor und kann in Bibliotheken eingesehen werden. Nun gilt es also zu überprüfen, ob die in Schritt 2. gefundenen Literaturtitel auch in der eigenen Hochschulbibliothek oder anderen Bibliotheken vorhanden sind.

Hierzu wird im OPAC (Open Public Access Catalogue) der Bibliotheken nach den zuvor recherchierten Literaturtiteln gesucht. Die Suche funktioniert nach ähnlichen Regeln wie in Schritt 2. (keine Sonderzeichen, auf Konjunktionen verzichten etc.). Und auch hier gilt: Nur das, was im OPAC erfasst ist, kann auch recherchiert werden!

Machen wir uns das am Beispiel des OPACS unserer Hochschulbibliothek klar, indem wir den Literaturtitel aus dem vorherigen Bild im Eingabefeld "Einfache Suche" suchen. Wir verzichten dabei auf Satzzeichen und Füllwörter und verwenden wieder nur die zentralen Begriffe: "Motivische Variation Orchestermusik Strauss".

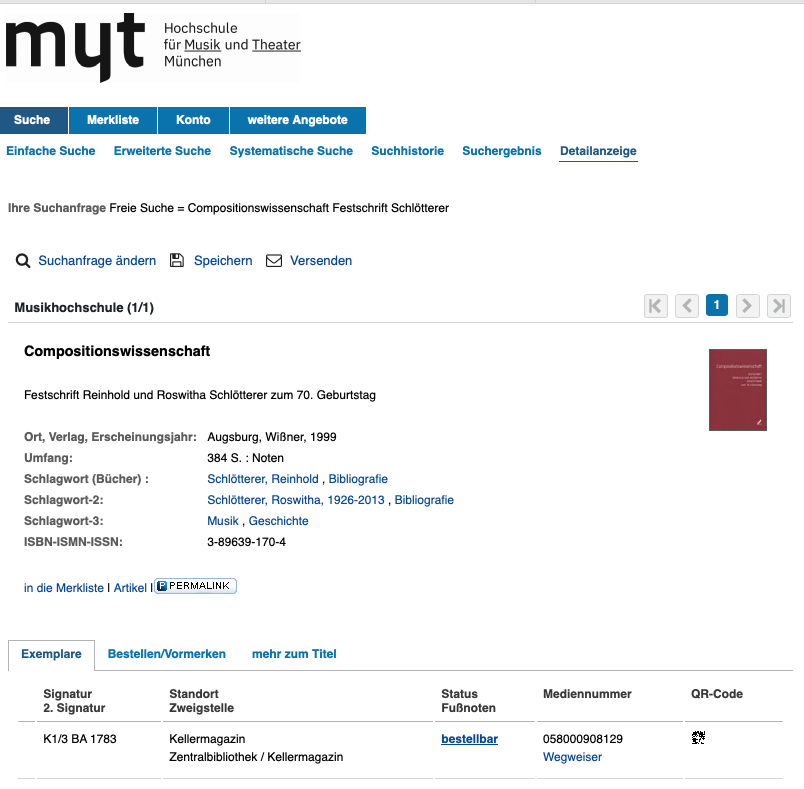

Die Suche führt jedoch zunächst zu keinem Treffer. Sehen wir uns daher noch einmal die bibliographischen Informationen des Literaturtitels an. Das Feld "Bibliograph. Zusammenhang" verrät, dass es sich hierbei offenbar um einen Aufsatz in einem Sammelband (hier einer Festschrift), also um eine unselbstständige Publikation handelt. Suchen wir im OPAC nach dem Titel der selbstständigen Festschrift (z.B. mit der Sucheingabe "Compositionswissenschaft Festschrift Schlötterer"), dann ist die Suche erfolgreich und wir können die Publikation über den Button "Bestellen" ausleihen.

Wenn ein Bibliotheks-OPAC nur selbstständige Publikationen, nicht aber Aufsätze in Zeitschriften, Kapitel in Sammelbänden etc. verzeichnet, kann auch nicht nach unselbstständigen Publikationen recherchiert werden. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass sie in der Bibliothek nicht vorhanden sind!

Sollte ein Titel nun tatsächlich nicht in der eigenen Hochschulbibliothek verfügbar sein, empfiehlt es sich, in anderen Bibliotheken (z.B. der Bayerischen Staatsbibliothek oder der Stadtbibliothek) zu suchen. Sollte ein Titel auch hier nicht greifbar sein, kommt noch eine Fernleihe infrage. Hier helfen die Mitarbeitenden der Bibliotheken gerne weiter.

Natürlich können auch Bibliotheks-OPACs ergänzend zu den Datenbanken in Schritt 1. für die Recherche genutzt werden. Allerdings können auch hier natürlich nur die Literaturtitel gefunden werden, die im Katalog verzeichnet sind.

Nachdem die Literatur beschafft wurde, kann sie nun im nächsten Schritt systematisch ausgewertet werden (s. nächste Lektion). Gegebenenfalls sind die Rechercheschritte auch zu einem späteren Zeitpunkt im Schreibprozess zu wiederholen, etwa wenn neue Aspekte des Forschungsthemas aufgetaucht sind oder die Fragestellung angepasst werden musste.

Fortgeschrittene Suchtechniken

Bislang haben wir uns ausschließlich mit der einfachen Suche beschäftigt, bei der Suchbegriffe in ein Suchfeld eingegeben werden. Bibliothekskataloge bieten üblicherweise auch eine erweiterte Suche mit zusätzlichen Suchoptionen an.

Der OPAC der HMTM erlaubt beispielsweise die Kombination von Suchbegriffen in verschiedenen Feldern – etwa "Richard Strauss" im Feld "Personen" und "Zarathustra" im Feld "Titel". Außerdem ist die Eingrenzung auf bestimmte Medien (Noten, CDs, Bücher, Zeitschriften, etc.) möglich.

Eine weitere Möglichkeit, die Recherche effizienter zu gestalten, ist die Trunkierung (lat. "abschneiden"). Hierbei übernehmen Sonderzeichen die Funktion von Platzhaltern für einen oder mehrere Buchstaben. Diese Sonderzeichen können von Bibliothek zu Bibliothek variieren. Der OPAC der HMTM bietet zwei sehr hilfreiche Möglichkeiten:

- Ein Fragezeichen ersetzt einen Buchstaben am Ende des Wortes ("Oper?" findet z.B. Oper, Opern, Opera, Opere, etc.)

- Ein Stern ersetzt mehrere Buchstaben am Anfang oder Ende des Wortes ("Oper*" findet z.B. Opern, Opernsängerin, Opernhaus, Operas, etc.)

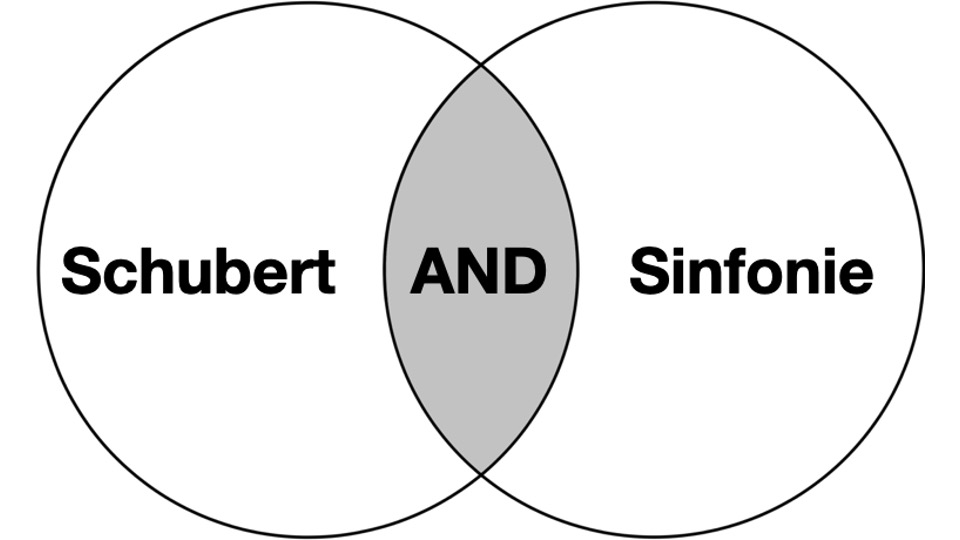

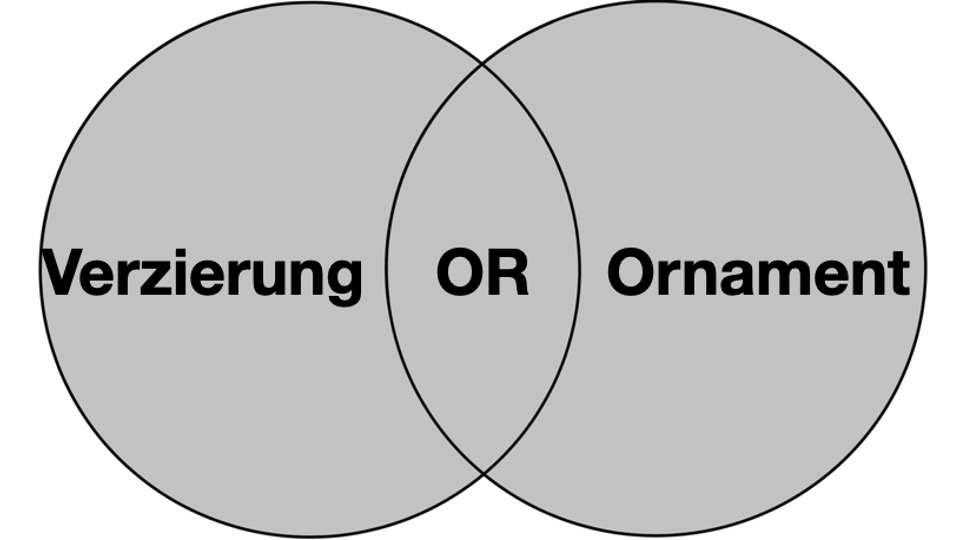

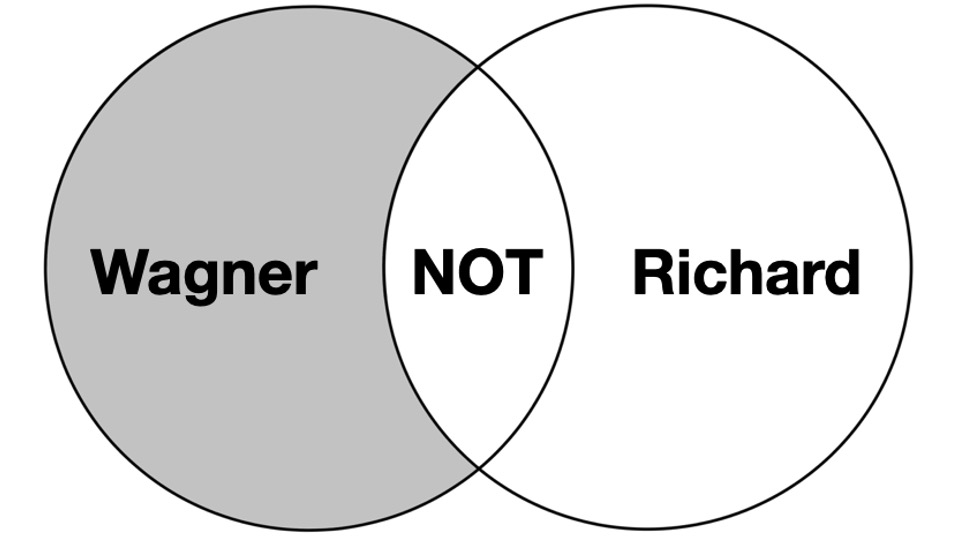

Eine letzte Möglichkeit ist die Boolsche Suche. Dabei werden in der "Einfachen Suche" sogenannte Operatoren (AND, OR, NOT) verwendet, mit denen zwei Suchbegriffe auf unterschiedliche Weise miteinander kombiniert werden. Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die Operatoren auswirken. Gefunden werden jeweils Publikationen im grau markierten Bereich:

Diese Suche listet alle Einträge auf, die sowohl den Begriff "Schubert" als auch "Sinfonie" enthalten.

Diese Suche listet alle Einträge auf, in denen entweder der Begriff "Verzierung" oder der Begriff "Ornament" enthalten ist.

Diese Suche findet Literatur, in der nur der erste, nicht aber der zweite Begriff vorkommt. Dies könnte hilfreich sein, wenn man z.B. nur nach Einträgen zu Richard Wagners Sohn Siegfried sucht.

Auf dieser Seite bietet die Bibliothek der HMTM Hilfestellungen zur Benutzung des OPACs an.

Auch die Bayerische Staatsbibliothek bietet eine ganze Reihe von Tutorials und Einführungen rund um das Thema Recherche und Bibliotheksnutzung an.

Weiterführende Hinweise rund um das Thema Recherche bietet:

- Matthew Gardner, Sara Springfeld, Musikwissenschaftliches Arbeiten. Eine Einführung, 2. Auflage, Kassel u.a. 2018, S. 145–216.