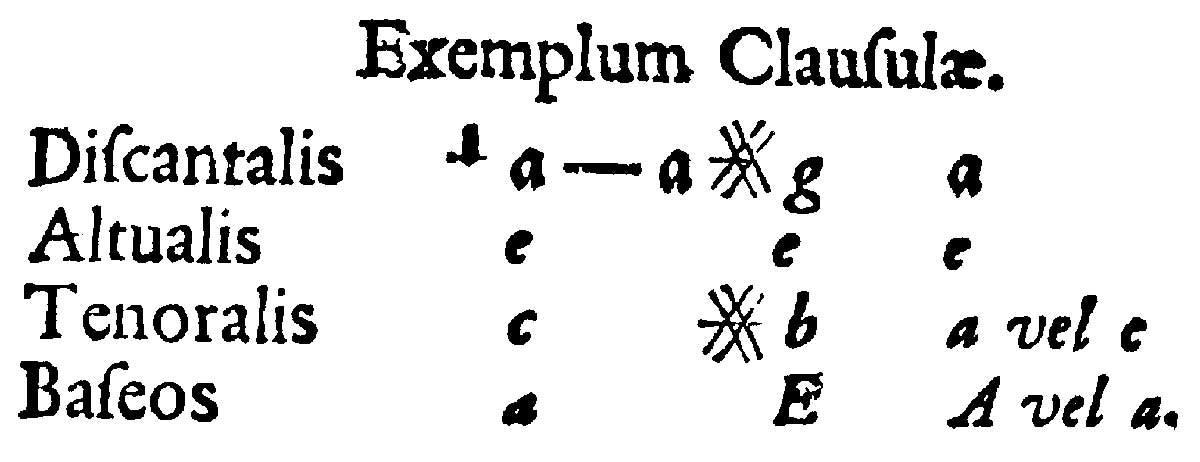

Burmeister, Musica poetica, Rostock 1606 Beispiel für die Klauseln einer Kadenz, Lizenz: CC0-1.0

In diesem Tutorial wird das Verständnis für die Satztechnik einer Kadenz vorausgesetzt.

Durch die standardisierte Satztechnik einer Kadenz ist es für erfahrene Hörerinnen und Hörer möglich, den Abschluss einer musikalischen Phrase vorauszuhören. Bereits im 15. und 16. Jahrhundert wurden dabei Techniken entwickelt, den Kadenzvollzug soweit zu erhalten, dass der musikalische Abschluss noch fühlbar blieb, dieser aber doch soweit abgeschwächt wurde, dass der den musikalischen Verlauf nicht wirklich unterbrach. Diese Techniken werden auch als Fliehen der Kadenz bzw. fuggir la cadenza bezeichnet.

Inhalt

Techniken

Im Folgenden werden einige Techniken besprochen, mit denen du zwei kontrapunktische Abschnitte durch ein fuggir la cadenza verbinden kannst.

Verkürzte Schlussnote oder Pause

Das folgende Beispiel von Orlandus Lassus (»Ipsa te cogat« aus dem Hymnus »Jesu nostra redemptio«) veranschaulicht zwei sehr einfache, jedoch effektive Möglichkeit für ein ›Fliehen der Kadenz‹:

- Die Schlussnote (Ultima) wird rhythmisch verkürzt und eine neue Phrase begonnen oder

- Die Ultima der Klausel wird weggelassen und an dieser Stelle eine Pause gesetzt. Nach der (kurzen) Pause wird der Ton der Ultima quasi ›nachgereicht‹ und bildet mit einem neuen Soggetto den Beginn der nächsten Phrase.

Orlandus Lassus, »Ipsa te cogat« aus dem Hymnus »Jesu nostra redemptio«

Beispiel Fuggir la cadenza, Lizenz: CC0-1.0

Orlandus Lassus, »Ipsa te cogat« aus dem Hymnus »Jesu nostra redemptio«

Beispiel Cembalo-Sample, Lizenz: CC0-1.0

Zu 1.: An dieser Stelle ist eine zweistimmige Kadenz mit der Sopranklausel in der Oberstimme und der Tenorklausel in der Unterstimme zu sehen. In der Unterstimme wird die Ultima auf eine Minima (= Halbe) verkürzt. Auf der zweiten Halben beginnt die zweite Hälfte des Soggettos (»pietas«)m wodurch die Pause in der Oberstimme überspielt wird.

Zu 2.: Hier wird in der Oberstimme die Ultima (Finalis d) weggelassen und eine Pause (Minima) gesetzt. Nach der Pause beginnt die Oberstimme mit einem neuen Soggetto.

Die Sopranklausel als Soggetto

Wird ein Soggetto so gestaltet, dass es melodisch wie eine Klausel beginnt (Sopran-, Tenor, Alt- oder Bassklausel), dann lässt sich der Beginn des Soggettos mit einer Kadenz verschränken. Das erste Beispiel zeigt, wie die Sopranklausel einen neuen Abschnitt beginnen und mit der vorangegangenen Kadenz verschränkt werden kann:

Fuggir la cadenza, Soggettobeginn als Sopranklausel, Cembalo-Sample, Lizenz: CC0-1.0

Fuggir la cadenza, Beginn als Altklausel, Cembalo-Sample, Lizenz: CC0-1.0

Fuggir la cadenza, Beginn als Tenorklausel, Cembalo-Sample, Lizenz: CC0-1.0

Fuggir la cadenza, Beginn als Bassklausel, Cembalo-Sample, Lizenz: CC0-1.0

Manieristische Verwendungen im Madrigal

Durch ein fuggir la cadenza können mehrere Kadenzen ineinander verschränkt werden. Dadurch kann eine Dissonanzhäufung entstehen, die Komponisten der damaligen Zeit zur Textausdeutung einsetzen konnten. Eine solche Verwendung des fuggir la cadenza lässt sich anhand des Motettenbeginns »Unser Trübsal« von Tobias Michael veranschaulichen:

Tobias Michael, Motette »Unser Trübsal«, Beginn, mit und ohne Manipulation zur Veranschaulichung von Klauseln, Lizenz: CC0-1.0

Im Bild oben siehst du den Motettenanfang. Wenn du den Slider nach links ziehst, kannst du als erstes eine phrygische Kadenz auf e (Alt und Bass), dann eine vermiedene Kadenz auf a (Sopran, Tenor und Bass) sehen. Das Vermeiden geschieht durch die Rücknahme des Leittons im Tenor im dritten Takt (diese Wendung wird auch als Motivo di cadenza bezeichnet). Dieser Kadenz folgt eine Kadenz auf g (die im Original ebenfalls durch ein ›motivo di cadenza‹ vermieden wird), einer Kadenz auf c sowie eine abschließende phrygische Kadenz auf e, die zur cadenza doppia auf a gestaltet wird.

Das Schreiben von Kadenzen mit einer Synkopendissonanz war selbstverständlich eine in Motetten erlaubte Satztechnik. Insofern lässt sich sagen, dass sich Michael an die in motettischer Musik gängigen Kadenzwendungen hält. Das ineinander Verschränken von fünf Kadenzen auf engstem Raum, so dass eine Kette von Vorhaltsdissonanzen entsteht, sucht man jedoch in Motetten des frühen 16. Jahrhunderts vergeblich. Michael hält sich zwar einerseits an die Tradition, verdichtet sie aber auf eine Weise, die etwas Neues entstehen lässt, und zwar eine Stilistik, die typisch ist für Madrigale des frühen 17. Jahrhunderts ist. Carl Dahlhaus hat das Erschaffen von etwas klanglich Neuem durch Übersteigerung traditioneller Mittel als musikalischen Manierismus bezeichnet. Insofern lässt sich der Anfang der Motette als Manierismus bezeichnen bzw. als eine manieristische Gestaltung des Anfangs einer Motette bzw. eines geistlichen Madrigals (vgl. hierzu die Kompositionen aus dem Israelisbrünnlein von Johann Hermann Schein, die er »auf eine sonderbar, Anmutige Italian Madrigalische Manier« komponiert und als ›Geistlichen Madrigale‹ bezeichnet hat).