In diesem Lernbereich geht es um das Hörenlernen von Kadenzen und ihrer Bedeutung für die Wahrnehmung einer musikalischen Form. Dazu lernst du zwei Kadenzen kennen: den Ganzschluss und den Halbschluss. Ziel dieser Einheit ist es, deine Wahrnehmung dafür zu schärfen, dass Musik sich als ein Verlauf von Abschnitten verstehen lässt, die einen Zusammenhang bilden. Durch Kadenzen konnten Komponisten früherer Zeiten Musik wie Sprache gliedern, wobei Kadenzen die Bedeutung von Satzzeichen wie Punkt und Komma hatten.

Den Arbeitsbogen zu dieser Einheit (für dein Tablet oder zum Ausdrucken) kannst du die hier herunterladen:

Modelle der Formenlehre: Form durch Kadenzen

Inhalt

Ganzschluss

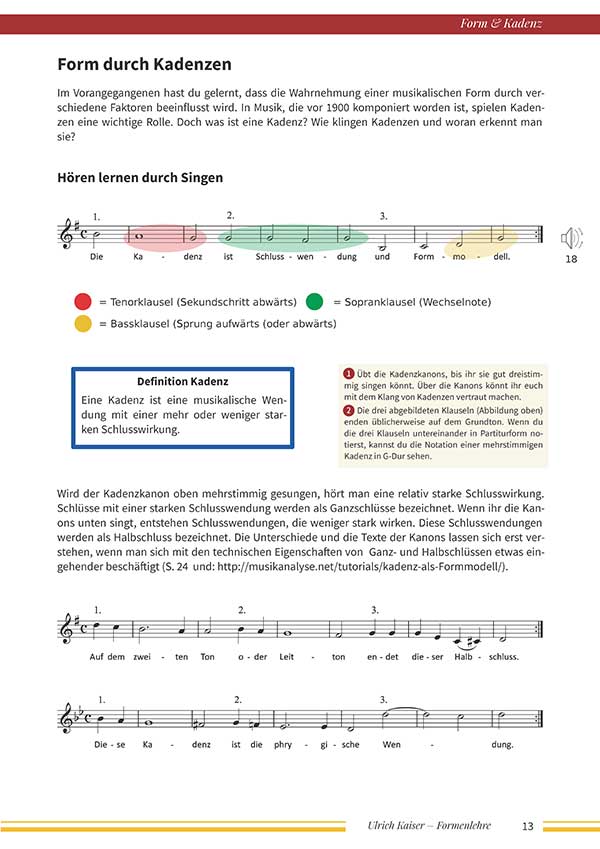

Eine Kadenz ist eine musikalische Wendung mit einer mehr oder weniger starken Schlusswirkung.

Aufgaben: Hören lernen durch singen

- Übt den Kadenzkanon oben und die beiden unten, bis ihr sie gut dreistimmig singen könnt. Über die Kanons könnt ihr euch mit dem Klang von Kadenzen vertraut machen. (Weitere Materialien zum Musizieren findet ihr hier.)

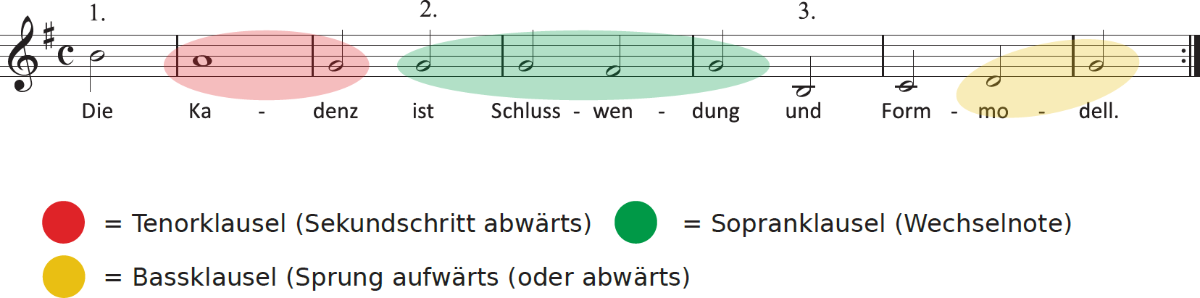

- Die drei abgebildeten Klauseln enden üblicherweise auf dem Grundton der Tonart. Bewege den Slider um zu sehen, wie die Klauseln heißen. Wenn du die drei Klauseln untereinander in Partiturform notierst, kannst du das Notenbild einer mehrstimmigen Kadenz in G-Dur sehen.

Ganzschluss und Halbschluss

Wird der erste Kadenzkanon oben mehrstimmig gesungen, hört man eine relativ starke Schlusswirkung. Schlüsse mit einer starken Schlusswendung werden als Ganzschlüsse bezeichnet. Wenn ihr die beiden unteren Kanons singt, entstehen Schlusswendungen, die weniger stark wirken. Diese Schlusswendungen werden als Halbschluss bezeichnet. Die Texte der Kanons lassen sich übrigens erst vollständig verstehen, wenn man sich mit den technischen Eigenschafen von Ganz- und Halbschlüssen etwas eingehender beschäftigt.

Beispiel Mozart

Am Beispiel: W. A. Mozart

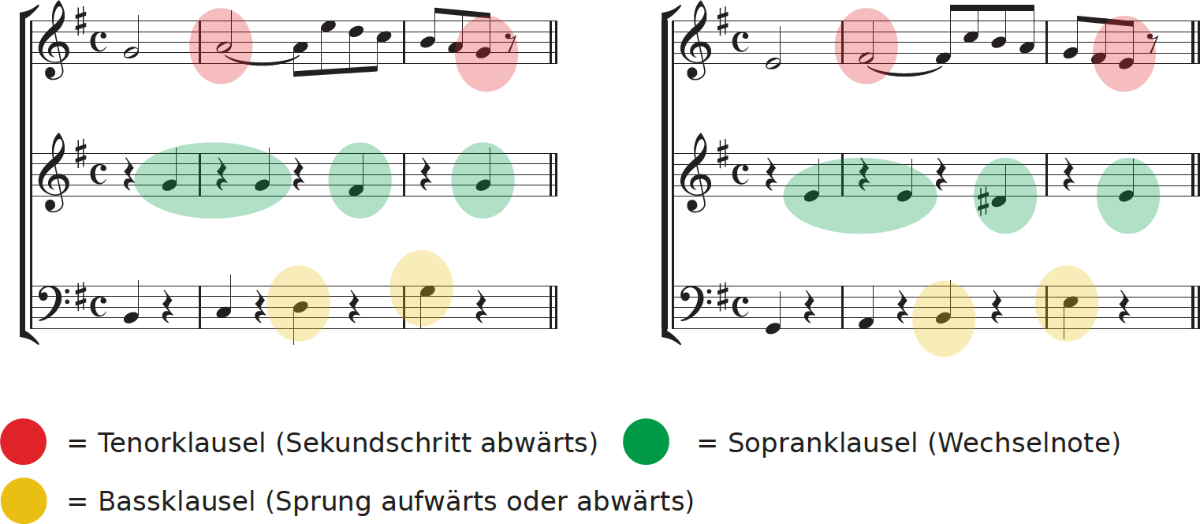

Wenn ihr den Kanon für den Ganzschluss gesungen habt, wisst ihr, wie eine Ganzschlusskadenz klingt. Die Melodien der einzelnen Abschnitte des Kanons zeigen die sogenannten Klauseln einer Kadenz. Was an der Benennung der Klauseln irritieren könnte: Die Sopranklausel muss nicht im Sopran, die Tenorklausel nicht im Tenor und die Bassklausel auch nicht im Bass erklingen. Außerdem wurden die Klauseln in Instrumentalmusik üblicherweise verziert und sind deshalb nicht immer offensichtlich. Die folgenden Abbildungen zeigen zwei Kadenzen, in denen die Klauseln in verzierter Form erklingen und deshalb nicht ganz leicht zu erkennen sind. Mithilfe der Farben siehst du, welche Klausel in welcher Stimme erklingt.

Lizenz: CC0-1.0

W. A. Mozart, Sinfonie in A-Dur KV 201, Durchführung, Wiener Symphoniker, Ferenc Fricsay, erstmalige Aufnahme 1961, Lizenz: CC0-1.0

Aufgaben

- In den Notenbeispielen oben sind Kadenzen aus der Sinfonie in A-Dur KV 201 von Wolfgang Amadé Mozart zu sehen. Höre dir die Beispiele an und versuchen dich auf eine der Klauseln (Sopran-, Tenor- oder Bassklausel) zu konzentrieren. Kannst du anhand des Notentextes bestimmen, auf welchen Grundtönen die Kadenzen enden?

- Höre dir den Mittelteil der Sinfonie in A-Dur an. Markiere im Diagramm den Abschnitt , in dem du die Kadenzen erkennen kannst. Trage weitere Teilungsstriche ein, wenn du kleinere Einheiten kennzeichnen möchtest und notiere abschließend für alle Abschnitte musikalische Eigenschaften, die dir beim Hören auffallen.

Achtung: In einem öffentlichen Dokument der OMA kannst du Bearbeitungen in diesem Whiteboard nicht speichern. Hier kannst du dir das Diagramm herunterladen.

Mozart hat das Spielen und Komponieren von Kadenzen mit vier Jahren (1760) anhand eines Notenbuchs gelernt, des sogenannten ›Nannerl‹-Notenbuchs. Der Name besagt, dass das Notenbuch eigentlich seiner älteren Schwester Maria Anna, genannt Nannerl, gehörte. Doch ist es wahrscheinlich, dass der Vater Leopold beide Kinder mithilfe dieses Notenbuchs unterrichtet hat. Mit dem Menuett Nr. 10 in D-Dur, das 20 Takte lang ist, konnten die Kinder ein kleines Musikstück lernen, in dem sich fünf Ganzschlüsse und zwei Halbschlüsse, also insgesamt sieben Kadenzen finden.

Aufgaben

- Das Diagramm oben symbolisiert die 20 Takte des Menuetts in D-Dur aus dem Nannerl-Notenbuch. Höre dir das Menuett an und markiere die Takte mit einem Kreuz, in denen du einen Ganzschluss hörst. Wenn du einen Halbschluss erkennst, zeichne in das entsprechende Kästchen einen Kreis.

- Der Begriff »Menuett« ist bisher schon mehrfach gefallen. Recherchiere im Internet, was ein Menuett ist.

Quelle: YouTube

Aufgaben

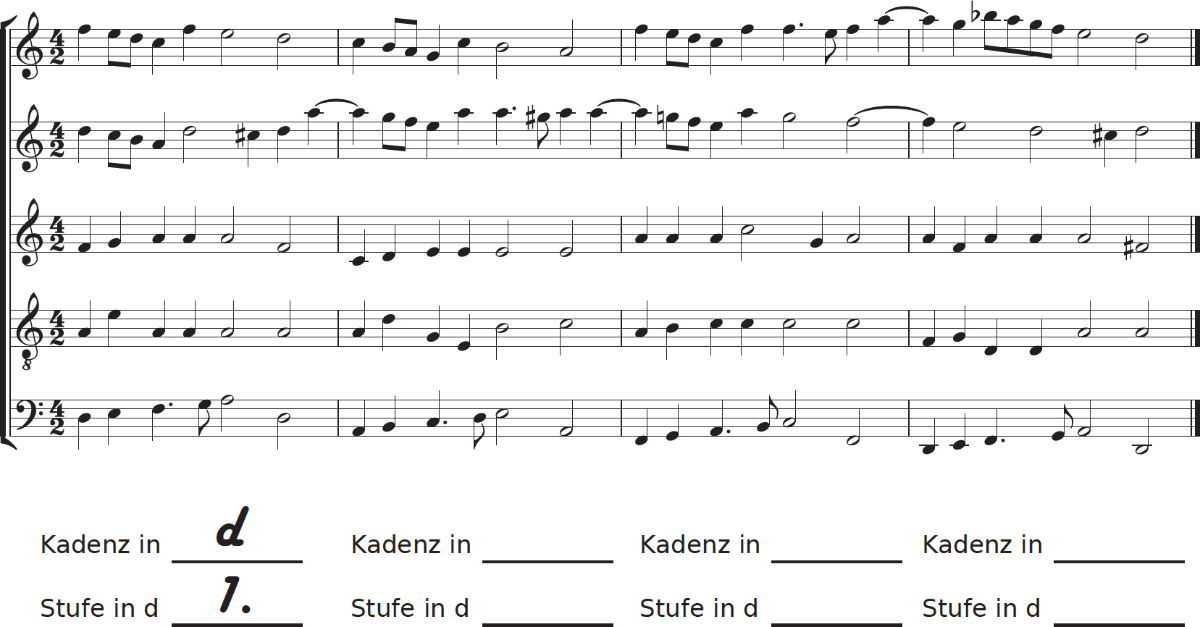

- In dem Ritornell von Claudio Monteverdi erklingen hintereinander vier Kadenzen auf vier verschiedenen Tonstufen der d-Moll-Tonleiter. Höre dir das Beispiel an, markiere die drei Klauseln (Sopran-, Tenor- und Bassklausel) farbig im Notentext und bestimme, auf welchen Tonstufen der d-Moll-Tonleiter die Grundtöne der Kadenzen erklingen.

- Die Kadenzreihenfolge ist typisch für Kompositionen in Moll (sogar noch ein- bis zweihundert Jahre später). Wenn du die Grundtöne der Kadenzen auf die d-Skala beziehst: Auf welchen Stufen erklingen die vier Kadenzen?