Historische und moderne Tonaufnahmen im Vergleich

Die folgenden Ton- und Videoaufnahmen sind während des Symposiums Zwischen künstlerischer Praxis und Wissenschaft – Forschungen zur historischen Technik der Tonaufnahme an der Hochschule für Musik und Theater München am 11. November 2024 entstanden.

Während der Veranstaltung wurden Aufnahmen auf Decelith-Schallplatten angefertigt und anschließend digitalisiert. Experimente mit dem Abstand des Mikrofons zu den Stimmen und dem Klavier lieferten unterschiedliche klangliche Ergebnisse, wie du anhand der Ton- und Videoaufnahmen nachvollziehen kannst. Zum Vergleich findest du hier Aufnahmen mit modernem Equipment, die gleichzeitig gemacht wurden.

Eine ausführlichere Einführung in historische Aufnahmetechniken und Begleitvorträge zum Thema Künstlerische Forschung findest du in der Kollektion Historische Techniken der Tonaufnahme.

Inhalt

Technische Herangehensweise

Aufnahmetechnik

Während der Veranstaltung wurden gleichzeitig Aufnahmen mit historischer und moderner Technik angefertigt. Dafür wurde folgendes Aufnahmeequipment benutzt:

Für die Aufnahmen auf Schallplatten:

- Aufnahmegerät: Schneidemaschine Trümbach Tonograph SPS 3/2F

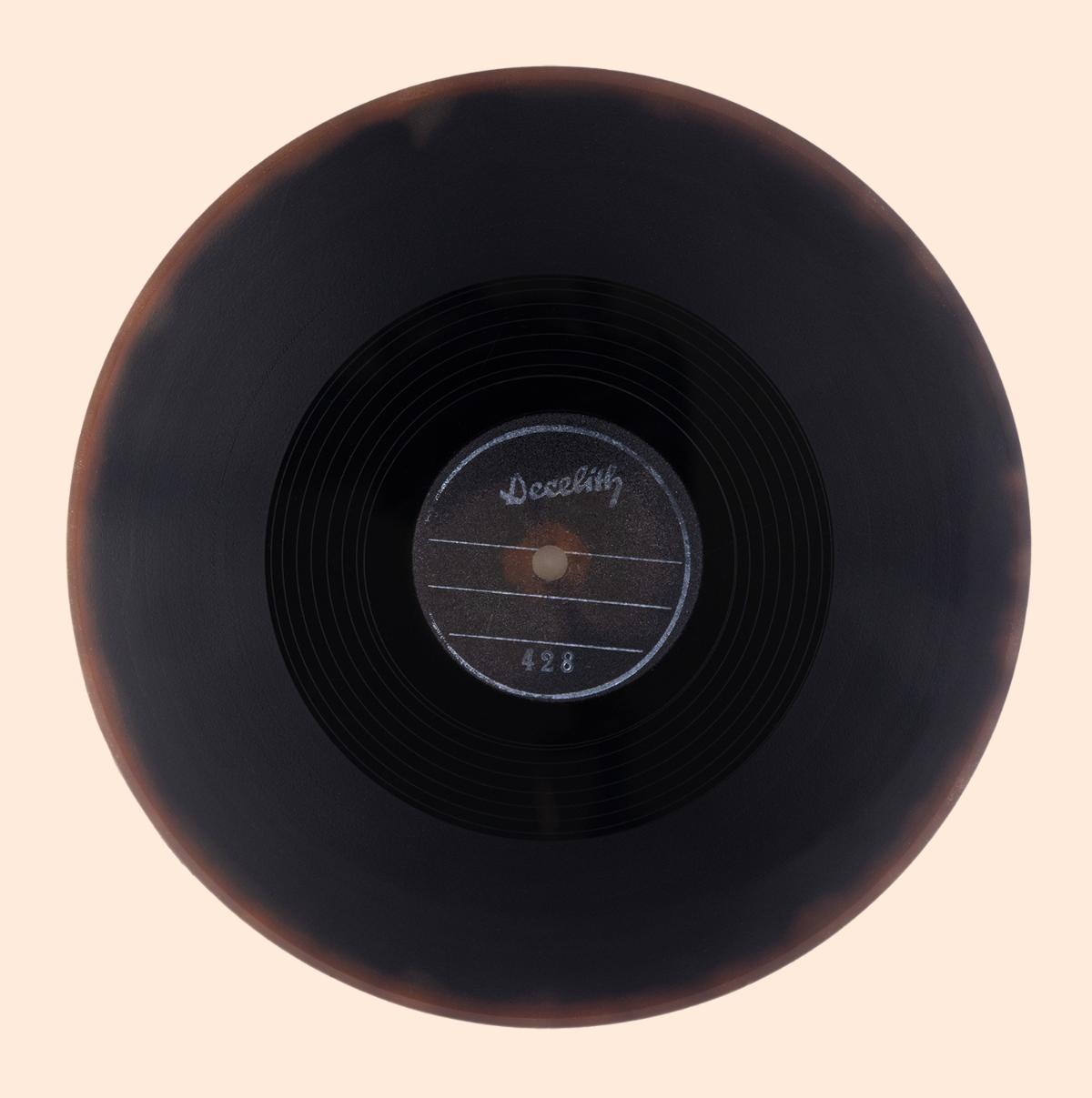

- Aufnahmematerial: Decelith-Schallfolie (Originalmaterial aus den 1930er Jahren)

- Mikrofon: Funkwerk Leipzig CM7151 mit Mikrofonkapsel Neumann M7 (Nierencharakteristik)

- Verstärker: Telefunken V25

- Lautsprecher: Grawor Dynola

Modernes Mikrofon:

- Telefunken M60 mit Kapsel TK61 (Kugelcharakteristik)

Vorderseite einer Decilith-Platte

Vorderseite einer Decilith-Platte Rückseite einer Decilithplatte

Rückseite einer Decilithplatte

Zur Digitalisierung und technischen Aufbereitung der Schallplattenaufnahmen

Jede der vier Aufnahmen liegt in drei verschiedenen Versionen vor:

1, Mikrofonsignal: digitalisiertes Ausgangssignal des historischen Mikrofons, ohne Bearbeitung oder Filterung

2. Decelith Rohdaten: digitalisiertes Signal beim Abspielen der Decelith-Platten, Plattenspieler EMT938, Tonabnehmer Shure M44, Abtastnadel Expert Stylus 3.2CT, linearer Frequenzgang im Verstärker („flat“). Eine Geschwindigkeitskorrektur war nicht erforderlich, da die Abweichungen im %%-Bereich liegen. Obwohl die Decelith-Platte im Prinzip nur ein Mono-Signal trägt, liefert jede Rillenflanke ein leicht unterschiedliches Signal. Dies hilft bei der der späteren digitalen Bearbeitung für die Schritte De-Scratch und De-Crackle.

3. digitale Restaurierung, analog zum Verfahren bei der digitalen Aufbereitung tatsächlicher Decelith-Aufnahmen aus den 1930er-Jahren.

Restaurationsschritte:

- De-Scratch

- De-Crackle

- Mischung beider Kanäle auf ein Monosignal

- Ein-/Ausblendung am Anfang und Ende ohne Verlust von Nutzsignal

- Entzerrung 250 Hz (Tiefenanhebung, die die Tiefenabsenkung während der Aufnahme kompensiert)

- Bandbegrenzung 30 Hz ... 7500 Hz

- Normalisierung der Lautstärke

Das folgende Video zeigt die Eröffnung der Abendveranstaltung im Rahmen des Symposiums.

Musikalische Einführung:

Zu Beginn des Videos hören wir zwei Mal das Lied C'est l'extase

langoureuse von Claude Debussy, gesungen von Milena Bischoff, begleitet

von Kilian Sprau am Klavier: zuerst als Live-Aufführung, die mit

modernem Equipment mitgeschnitten wurde, dann in in einer Aufnahme auf

Decelith-Platte.

Live erklingt außerdem noch das Lied Green. Beide Werke stammen aus dem

Liederzyklus Ariettes oubliées (L. 60), den Claude Debussy in den Jahren

1886/87 nach Gedichten von Paul Verlaine komponierte.

Technische Einführung:

Anschließend stellt Claus Peter Gallenmiller in einem kurzen Vortrag in die Technik historischer Tonaufnahmen vor.

CC BY Kilian Sprau, Milena Bischoff, Claus Peter Gallenmiller, 2024

Claude Debussy, C'est l'extase langoureuse (L60 Nr. 1)

Dieses Video zeigt, wie Claus Peter Gallenmiller (Aufnahmeleiter), Milena Bischoff (Sopran) und Kilian Sprau (Klavier) mit der Aufnahme einer mélodie von Claude Debussy experimentieren. Die Sängerin wurde für jede Aufnahme relativ zum Mikrofon neu positioniert, mit dem Ziel, eine optimale Klangbalance zwischen Gesang und Klavier herzustellen. Ziel der Aufnahmeserie ist, im Rahmen der dynamischen Möglichkeiten des historischen Aufnahmeequipments eine optimale Balance zwischen Gesang und Klavier zu erreichen.

Diese Aufnahmen wurden am Vormittag des Symposiumtags gemacht, ohne Publikum.

CC BY Claus Peter Gallenmiller, Kilian Sprau, Milena Bischoff, 2024

Quelle: YouTube | Video herunterladen

Hier kannst du die vier mit historischer Technik aufgenommenen Versionen von C'est l'extase langoureuse in einem Zip-Ordner herunterladen.

Enthalten sind folgende Audiodateien, zusammen mit einem Kommentar des Aufnahmeleiters:

- Mikrofonsignal

- Decelith-Rohdaten

- digital restaurierte Aufnahme

Jaques Offenbach, Belle nuit, ô nuit d‘amour

Belle nuit, ô nuit d‘amour, auch bekannt als die Barcarolle, ist ein Lied aus Jacques Offenbachs Oper Les contes d‘Hoffmann (1881). Es singen Beatriz Maia (Sopran) und Julia Pfänder (Mezzosopran), Studentinnen der Hochschule für Musik und Theater München, begleitet von Kilian Sprau am Klavier.

Es wurden zwei Aufnahmen auf Schallplatte angefertigt, die du dir mit dem Mehrspurplayer anhören kannst. Die Aufnahmen stehen jeweils in drei Varianten zur Verfügung:

- Mikrofonsignal: digitalisiertes Ausgangssignal des historischen Mikrofons, ohne Bearbeitung oder Filterung

- Decelith-Rohdaten: digitalisiertes Signal beim Abspielen der Decelith-Platten

- digital restaurierte Aufnahme

Aufnahme 1 ab Minute 08:06 | Aufnahme 2 ab Minute 21:03

CC BY Kilian Sprau, Beatriz Maia, Julia Pfänder, Claus Peter Gallenmiller, 2024 | Video herunterladen

Hier kannst du die zwei mit historischer Technik aufgenommenen Versionen von Belle nuit, ô nuit d'amour als Zip-Ordner herunterladen.

Enthalten sind das digitalisierte Ausgangssignal des historischen Mikrofons, die Decelith-Rohdaten und die digital restaurierte Aufnahme, zusammen mit einem Kommentar des Aufnahmeleiters.

Ulrich Kaiser, OMA-Song

Den OMA-Song hat Ulrich Kaiser anlässlich des Symposiums zu historischer Aufnahmetechnik geschrieben und – passend zur Aufnahmetechnik der 1930er Jahre – im Stil der Comedian Harmonists gestaltet. Außerdem enthält der OMA-Song einige Referenzen mit Augenzwinkern – viel Spaß beim Wiedererkennen!

Eigens für diese Aufführung hat sich das Quintett Die Fünf von der OMA formiert: Paula Henze (Sopran), Veronika Sammer (Alt), David Norris (Tenor), Manuel Hartinger (Bariton) und Jakob Stolte (Bass).

Es wurden zwei Aufnahmen auf Schallplatte angefertigt, die du dir mit dem Mehrspurplayer anhören kannst. Die Aufnahmen stehen jeweils in drei Varianten zur Verfügung:

- Mikrofonsignal: digitalisiertes Ausgangssignal des historischen Mikrofons, ohne Bearbeitung oder Filterung

- Decelith-Rohdaten: digitalisiertes Signal beim Abspielen der Decelith-Platten

- digital restaurierte Aufnahme

Aufnahme 1 ab Minute 04:28 | Aufnahme 2 ab Minute ab 10:45

CC BY Open Music Academy, 2024 | Video herunterladen