Inhalt

3D-Modell

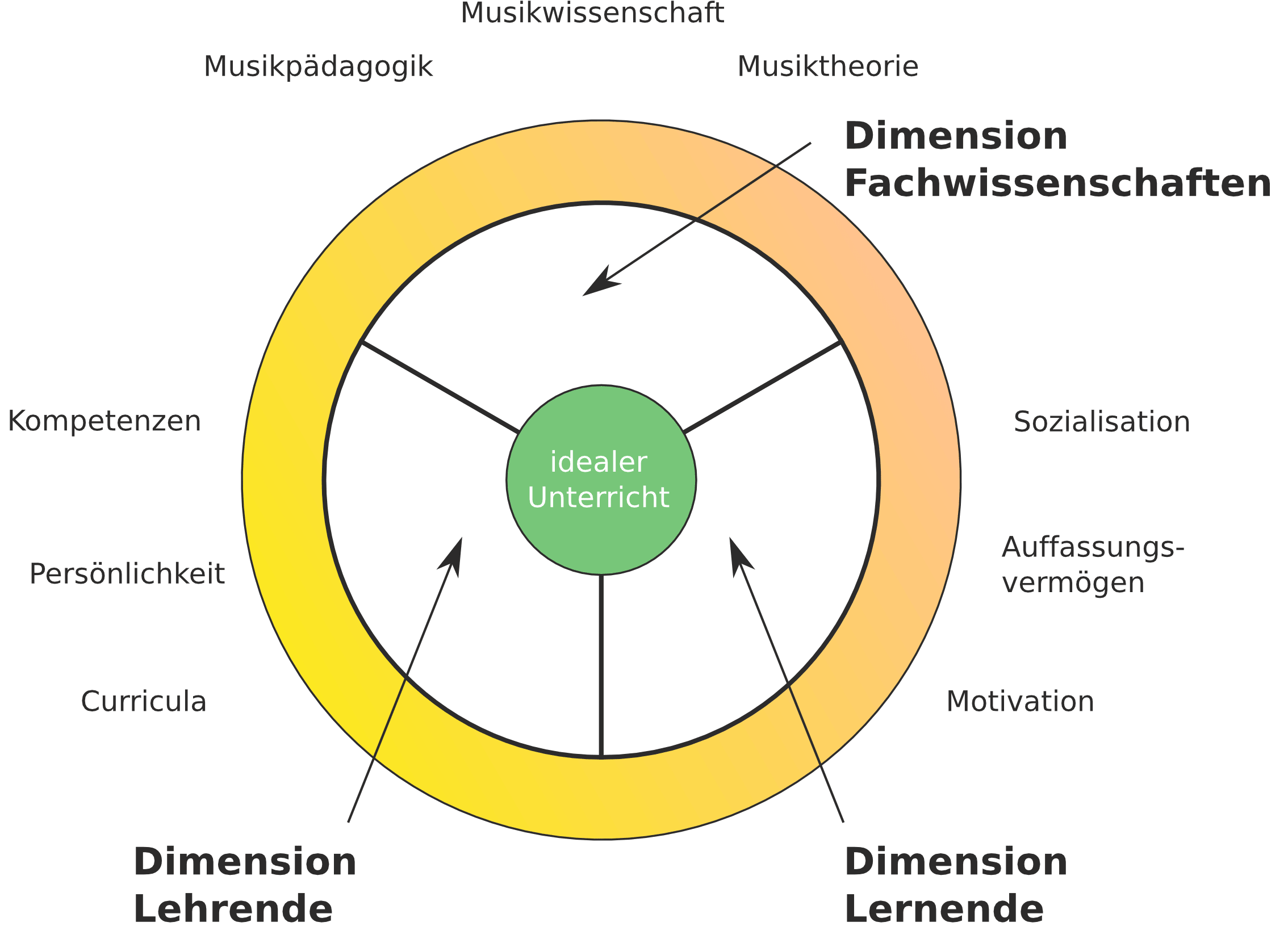

3D-Modell (Dimensionen) zur Analyse von Musikunterricht aus Sicht der Lehrenden

CC BY – Ulrich Kaiser, 2020

Erläuterungen

- Eine Dimension des Unterrichts repräsentiert die Lehrenden. Lehrende haben Unterrichtsabsichten, die durch Curricula beeinflusst sein können, Kompetenzen musikpraktischer und/oder intellektueller Art, eine Persönlichkeit, die dem Unterrichten dienlich oder hinderlich sein kann usw.

- Eine weitere Dimension des Unterrichts repräsentiert die Lernenden, deren musikalische Sozialisation für den Unterricht von Bedeutung ist, deren Auffassungsvermögen und Motivation den Unterricht beeinflussen usw.

- Die letzte Dimension des Unterrichts repräsentiert die Fachwissenschaften. Dazu gehören Methoden, die dem Unterrichten dienlich sein können, das Wissen um Wahrnehmung und Lernverhalten von Jugendlichen sowie Erkenntnisse zu den Fachinhalten, die von der Musikwissenschaft und Musiktheorie bereitgestellt werden.

Durch das Modell können spezifische Defizite lokalisiert werden:

Dimensionen zur Analyse von Musikunterricht aus Sicht der Lehrenden

CC BY – Ulrich Kaiser, 2020

Hintergrund

Hintergrund

In den klassischen Modellen zur Unterrichtsanalyse (z.B. im Modell des Didaktischen Dreiecks, s.u.) hat die Evaluation von Fachinhalten keinen eigenen Punkt. Sie wird lediglich implizit repräsentiert durch die Beziehung zwischen Lehrenden und Unterrichtsgegenständen, zu der eine angemessene Vorbereitung der Lehrenden mit den Fachinhalten gehört. In der Praxis scheint diese Aufgabe ein Problem zu sein, wovon fehlerhafte Lehr- und Lernmaterialien (nicht nur für das Fach Musik) ein Zeugnis geben:

Did you know that elephant vocal sounds occur at about 400 Hz and can’t be heard by humans? The caretaker at your local zoo didn’t either. But your children may have been taught that tidbit if their science class used one of the most popular middle-school physical science texts. I learned of the elephant blunder and many other problems with the content and presentation of texts used in grades 6 through 9 as part of an ongoing project that began in 1998, when I received a grant from the David and Lucile Packard Foundation.

The foundation was especially concerned about errors in texts, but the goal of the 1998 grant (and a parallel one investigating high-school texts) was not limited merely to fact checking. Its purpose was to review and critique middle-school physical science textbooks with regard to scientific accuracy, adherence to a realistic portrayal of the scientific approach, and appropriateness and pedagogic effectiveness of the material for the grade for which it was presented.

Das Zitat stammt aus einem Aufsatz von John Hubisz (»Middle-Scholl Texts Don't Make the Grade«, in: Physic Today 56 (2003), S. 50–54), der über ein Projekt berichtet, in dem Unterrichtswerke für das Fach Physik untersucht worden sind.

Materialien

- Modell und Anmerkungen als PDF-Version

Didaktisches Dreieck

Didaktische Dreieck

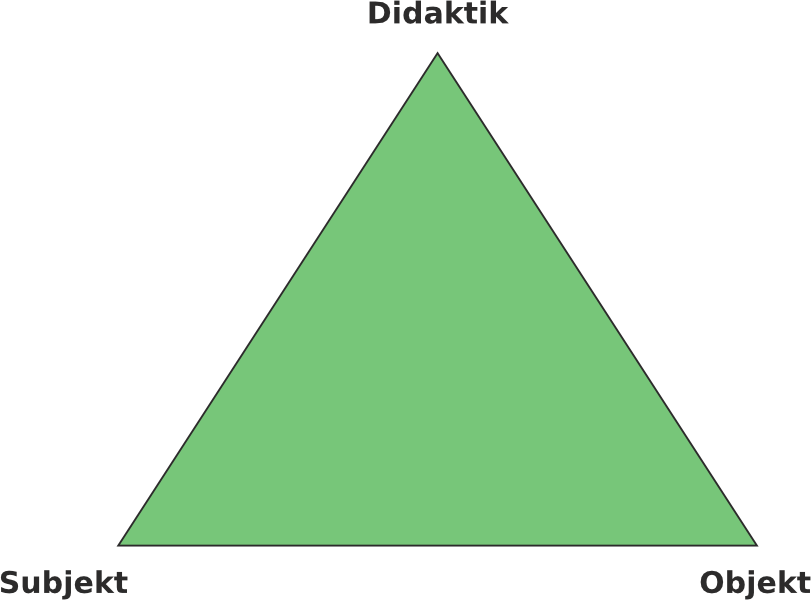

Ein bekanntes, oft verwendetes und nicht selten modifiziertes Modell zu Darstellung von Unterricht ist das didaktische Dreieck. Die Ecken des Dreiecks repräsentieren üblicher Weise Elemente eines Aneignungsprozesses, wobei die Didaktik zwischen dem aneignenden Subjekt und dem anzueignenden Objekt vermittelt. Die Benennungen der Ecken des Dreiecks und deren Semantiken können dabei differieren.

Nach Mario Gerwig fehlt in der pädagogischen Literatur eine überzeugende Begründung dafür, warum im didaktischen Dreieck häufig das Subjekt durch Schüler*innen (Lernende), das Objekt durch den Lerngegenstand und die Didaktik durch die Lehrperson (Lehrende) ersetzt wird:

Historisch wird die wechselseitige Zuordnung dieser Semantik (im häufig anzutreffenden nicht-gendergerechten Sprachgebrauch: Schüler, Lehrer und Inhalt) auf Johann Friedrich Herbart (1776–1841) zurückgeführt, der im frühen 19. Jahrhundert das praktische Unterrichtsgeschehen zu systematisieren suchte. Heute dient es als pragmatisches Modell, mit dem sich jede Art des organisierten Lehrens mit seinen Bezügen darstellen lässt. In aktueller Verwendung wird dabei gerne die Gleichseitigkeit des Dreiecks als bedeutsam erwähnt, weil die Gleichseitigkeit die Gleichwertigkeit der drei Punkte für das Gelingen des Unterrichtsgeschehens symbolisiert und darauf verweist, dass keiner dieser Aspekte den Unterricht dominieren sollte. Auch die Position der Semantiken ist von Bedeutung: bei lehrerzentrierten Unterrichtsformen besetzt der/die Lehrerende die obere Spitze des Dreiecks, beim schülerzentrierten Unterricht erscheinen dort hingegen die Lernenden und beim Programmierten Unterricht könnte der Inhalt auf diese Position gesetzt werden.

Neben den frühen Ursprüngen in der Schulpädagogik wird das Didaktische Dreieck auch mit dem Modell der Themenzentrierten Interaktion (TZI) in Verbindung gebracht, das von Ruth Cohn in den 1950er und 1960er Jahren entwickelt worden ist und unter dem Oberbegriff Humanistische Psychologie Bekanntheit erlangt hat. Da nach Cohn jede Effizienz vom Ziel abhängt, ist eine effiziente Didaktik nur dann legitimiert, wenn in einer Gruppensituation eine humanistische Bildung Gegenstand der Bemühungen ist.

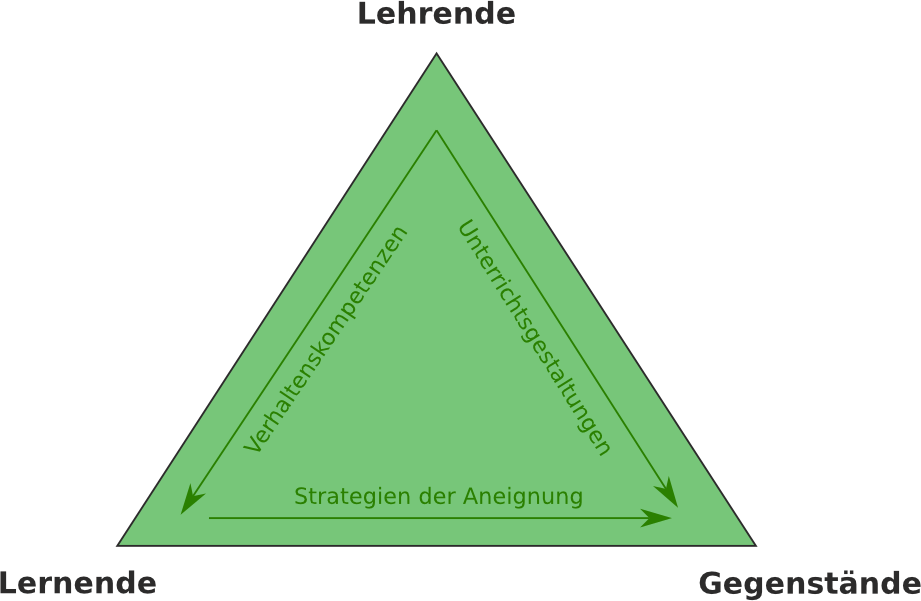

Ungeachtet einer nicht verstummenden Kritik bildet das didaktische Dreieck eine verbreitete Methode zur Analysen des Unterrichtsgeschehens. Oft bildet es dabei den Ausgangspunkt bzw. die Grundlage zur Untersuchung weiterer Einflussfaktoren auf den Unterricht sowie des Rahmens, in den Unterricht eingebettet ist. Als entscheidend für die Unterrichtsanalyse werden dabei angesehen:

- Die Beziehung zwischen Lehrenden und Unterrichtsgegenstand, die von einer angemessenen Vorbereitung geprägt ist, in der ein Unterrichtsgegenstand analysiert und didaktisch aufbereitet (reduziert) wird.

- Die Beziehung zwischen Lernenden und dem Unterrichtsgegenstand, der durch eine Selbstaneignung geprägt ist, die durch gemeinsame oder individuelle Strategien gefördert werden kann.

- Die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden, die durch eine Interaktion geprägt ist, wobei Lernende bei der Selbstaneignung des Gegenstandes zu unterstützen sind.