Inhalt

Sämtliche Quellen, die in einer Seminar- oder Abschlussarbeit verwendet werden, müssen ohne Ausnahme in einheitlicher, vollständiger und verständlicher Form angegeben werden.

Es gibt viele anerkannte Konventionen für das Zitieren von Quellen. Diese Lektion folgt dem System, das für wissenschaftliche Arbeiten des Musikwissenschaftlichen Instituts der HMTM gilt und bei Matthew Gardner und Sara Springfeld in Musikwissenschaftliches Arbeiten: eine Einführung, Kassel 2018, S. 251–284 vorgestellt wird. Im englischsprachigen Raum ist dagegen das Regelwerk Chicago Manual of Style weit verbreitet. Beachte: Wenn Du eines dieser Systeme verstehst, verfügst Du über das nötige Wissen, um andere Systeme (sogenannte "Style Guides") zu verwenden. Zum Vergleich kannst Du die englische Fassung dieser Lektion heranziehen.

Beide Nachweisformen kannst Du in Studienarbeiten verwenden – wähle aber stets eine aus und wende sie konsequent an! Erkundige Dich außerdem bei der betreuenden Person, ob sie ein bestimmtes System bevorzugt (oder ob sie ihre eigene bevorzugte Formatvorlage hat, die sich von den beiden in diesem Online-Handbuch enthaltenen unterscheidet).

Jede wissenschaftliche Arbeit basiert auf sachlichen Informationen, die aus zuverlässigen Quellen – sowohl Primär- als auch Sekundärquellen – stammen. Alle diese Quellen müssen in Übereinstimmung mit der sogenannten "guten wissenschaftlichen Praxis" offengelegt werden, und zwar aus zwei Gründen (Herbert 2009, S. 71):

- um der Person oder den Personen, die die verwendete Quelle erstellt haben, die gebührende Anerkennung zukommen zu lassen,

- um die Leser_innen in die Lage zu versetzen, die verwendeten Quellen selbst zu überprüfen und festzustellen, ob sie Deine Schlussfolgerungen teilen.

Werden dagegen Zitate nicht genau gekennzeichnet oder Arbeiten anderer verwendet, ohne sie entsprechend zu kennzeichnen, führt dies zu einem Plagiat. Diese unehrliche und unethische Praxis ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die "gute wissenschaftliche Praxis", die zum Nichtbestehen des Kurses oder zum Entzug des akademischen Grades führen kann, im schlimmsten Fall sogar rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Mithilfe des Internets und verschiedener Software können Prüfer_innen Plagiate und die Verwendung von künstlicher Intelligenz bei der Texterstellung erkennen!

Die folgenden Abschnitte stellen verschiedene Aspekte wissenschaftlicher Nachweisformen vor, darunter:

- Zitieren – Eine Einführung

- Plagiate

- Fußnoten und Bibliografie

(1) Zitieren – Eine Einführung

Was muss zitiert werden?

Als Faustregel gilt: Jede Information oder Idee, die nicht von Dir selbst stammt, muss nachgewiesen werden.

Wie müssen Informationen zitiert werden?

Die genaue Angabe einer Quelle hängt davon ab, wie Du die Informationen in Deinem Text verwendest.

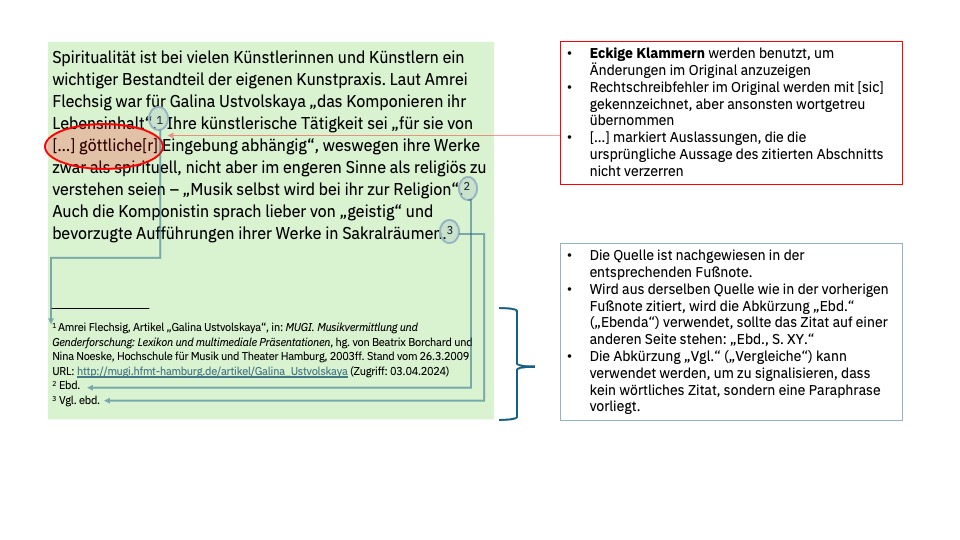

- Wörtliches Zitat (direktes Zitat)

- “Wenn Du ein Zitat in seinem ursprünglichen Wortlaut verwendest, musst Du die kopierten Abschnitte wortwörtlich (ohne Änderungen) in Anführungszeichen setzen, wie in diesem Aufzählungspunkt dargestellt.” Die Quelle dieses Zitats wird in einer Fußnote nachgewiesen.

- Jede Änderung gegenüber der originalen Quelle "muss [in eckigen Klammern] angegeben werden, um die Änderung eindeutig anzuzeigen.”

- Siehe Beispiel 1, Fußnote 1 (s. unten).

- Paraphrase (indirektes Zitat)

- Wenn Du Ideen anderer Wissenschaftler_innen verwendest, aber deren Texte umformulierst (in Deinen eigenen Worten), musst Du die Quelle in einer Fußnote angeben.

- Siehe Beispiel 1, Fußnote 2 (s. unten).

- Verweis auf andere Quellen

- Eine Fußnote kann auch dazu verwendet werden, um die Leser_innen auf die Arbeiten anderer Wissenschaftler_innen hinzuweisen, auch wenn deren Arbeiten in Deinem Text nicht zitiert oder paraphrasiert werden .

- Siehe Beispiel 2, Punkt (e) (s. unten).

Wie viel muss zitiert werden?

Es ist zwar wichtig, die eigenen Ideen in den Kontext bereits bestehender wissenschaftlicher Arbeiten stellen (Stichwort: Diskursivität). Dagegen ist übermäßiges Zitieren der Qualität Deiner Arbeit keineswegs förderlich: Eine Flut von Zitaten lenkt nicht nur ab, sondern verdeckt auch Deine eigenen originellen Analysen und Ideen – und das ist letztlich Dein wichtigster Beitrag zur Wissenschafts-Community. Bedenke: Ein Flickenteppich von Zitaten ist kein Ersatz für eine eigenständige wissenschaftliche Untersuchung!

Es gilt ein gutes Gleichgewicht zu finden. Setze Hinweise auf andere Quellen immer sehr bewusst und frage Dich stets: Wie ist diese Quelle für meine Forschungsfrage relevant? Und was genau möchte ich mit dieser Quelle aussagen?

Sei besonders vorsichtig und verantwortungsbewusst, um Plagiate zu vermeiden. Denn selbst ein versehentliches Plagiat bleibt ein Plagiat und besitzt keine Rechtfertigung.

Die Ausnahme: was muss nicht zitiert werden?

Fakten und Daten, die in Deinem Fachgebiet als allgemein anerkannt gelten (sog. "Lexikonwissen"), müssen nicht nachgewiesen werden. Wenn Du Dir jedoch nicht sicher bist, ob dies der Fall ist, ist es immer sicherer, sie zu zitieren (und deine betreuende Person zu konsultieren).

Übliche Plagiatsfälle

1) Copy & Paste

- Wortgetreue Übernahme (ggf. mit minimalen Änderungen einiger Wörter) ohne korrekten Nachweis (Anführungszeichen + bibliographischer Verweis)

2) Shake & Paste

- Kopieren von Material mit geänderter Satzreihenfolge (oder Satzteilen) ohne korrekten Nachweis

3) Verschleierung

- Umformulierung ohne korrekten Nachweis, gezielter Austausch mehrerer Wörter, leichte Umstellungen im Satzbau

4) Übersetzungsplagiat

- Übersetzung eines fremden Texts, der als eigener ausgegeben wird

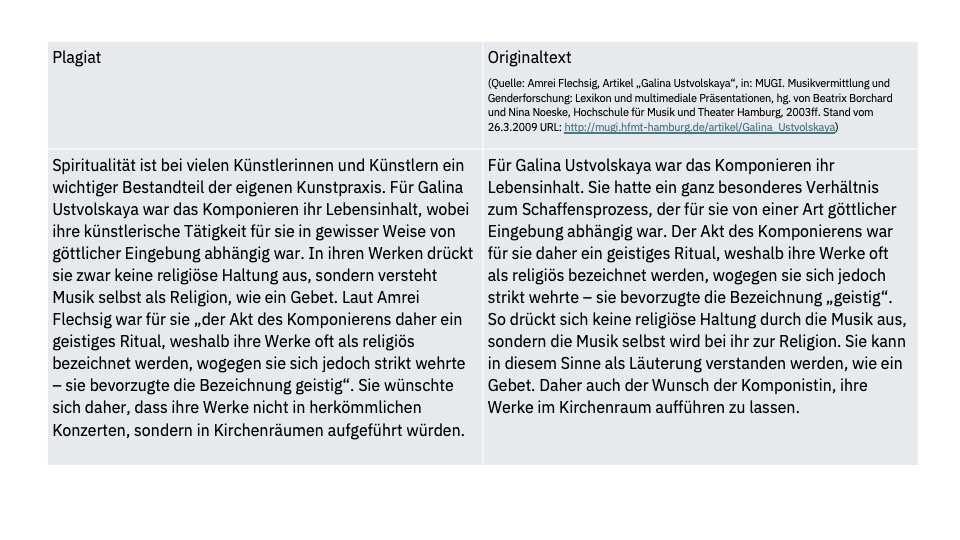

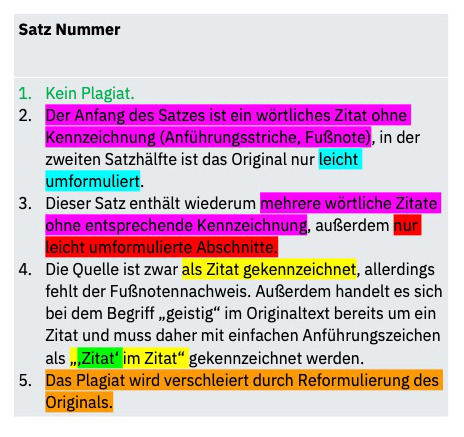

Identifiziere die Plagiatstypen in der folgenden Textstelle (links). Der Originaltext befindet sich auf der rechten Seite.

Scrolle nach rechts, um die Lösung zu sehen.

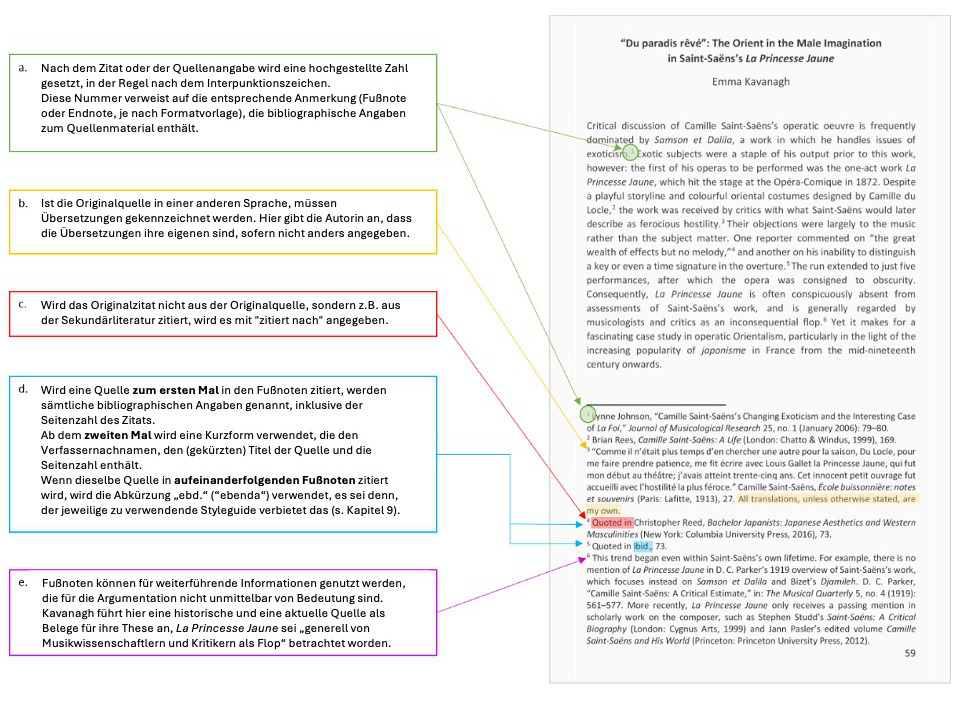

(3) Der wissenschaftliche Apparat

Da in wissenschaftlichen Texten sämtliche Quellen offengelegt werden müssen, gibt es zahlreiche Zusatzinformationen zum Haupttext, die in den Fußnoten, dem Quellenverzeichnis (Bibliografie) sowie ggf. in einem Anhang wiedergegeben sind (der Anhang wird in Lektion 9) behandelt). Diese Teile bezeichnet man als wissenschaftlichen Apparat. Die häufigste Form des wissenschaftlichen Apparats ist das "Fußnoten-Bibliografie-System" wie in der folgenden Abbildung:

Beispiel 2

Quelle: Emma Kavanagh, “‘Du Paradis Rêvé’: The Orient in the Male Imagination in Saint-Saëns’s La Princesse Jaune,” in: The East, the West, and the In-Between in Music, hrsg. von David Vondráček, München 2021, S. 59–69.

Fußnoten

Fußnoten erscheinen, wie der Name sagt, am Ende einer jeden Seite.

Anstelle von Fußnoten werden manchmal Endnoten verwendet, die wiederum am Ende des Texts erscheinen. Fuß- und Endnoten haben denselben Inhalt, sind aber an unterschiedlichen Stellen in wissenschaftlichen Publikationen zu finden. Textverarbeitungsprogramme erstellen Fuß- und Endnoten automatisiert, siehe dazu auch diese OMA-Ressource für weitere Informationen.

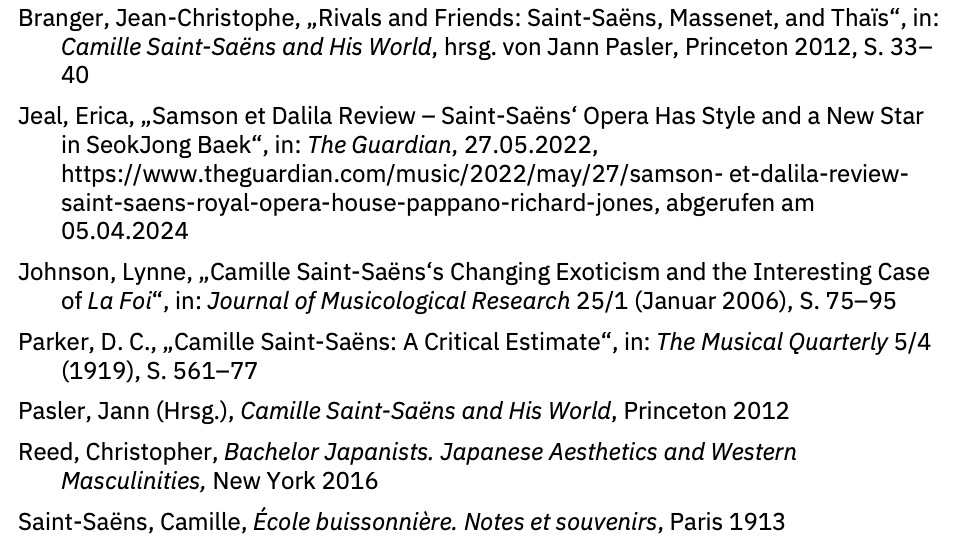

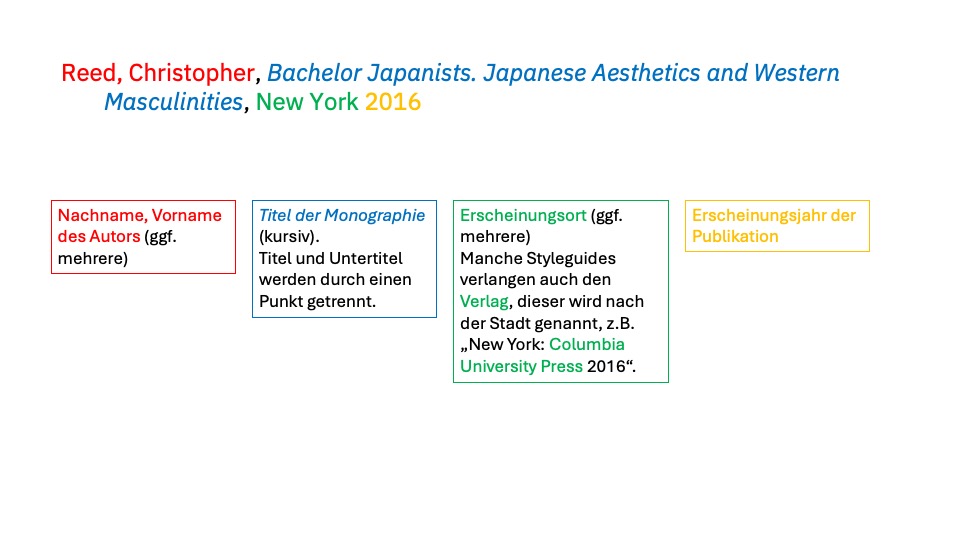

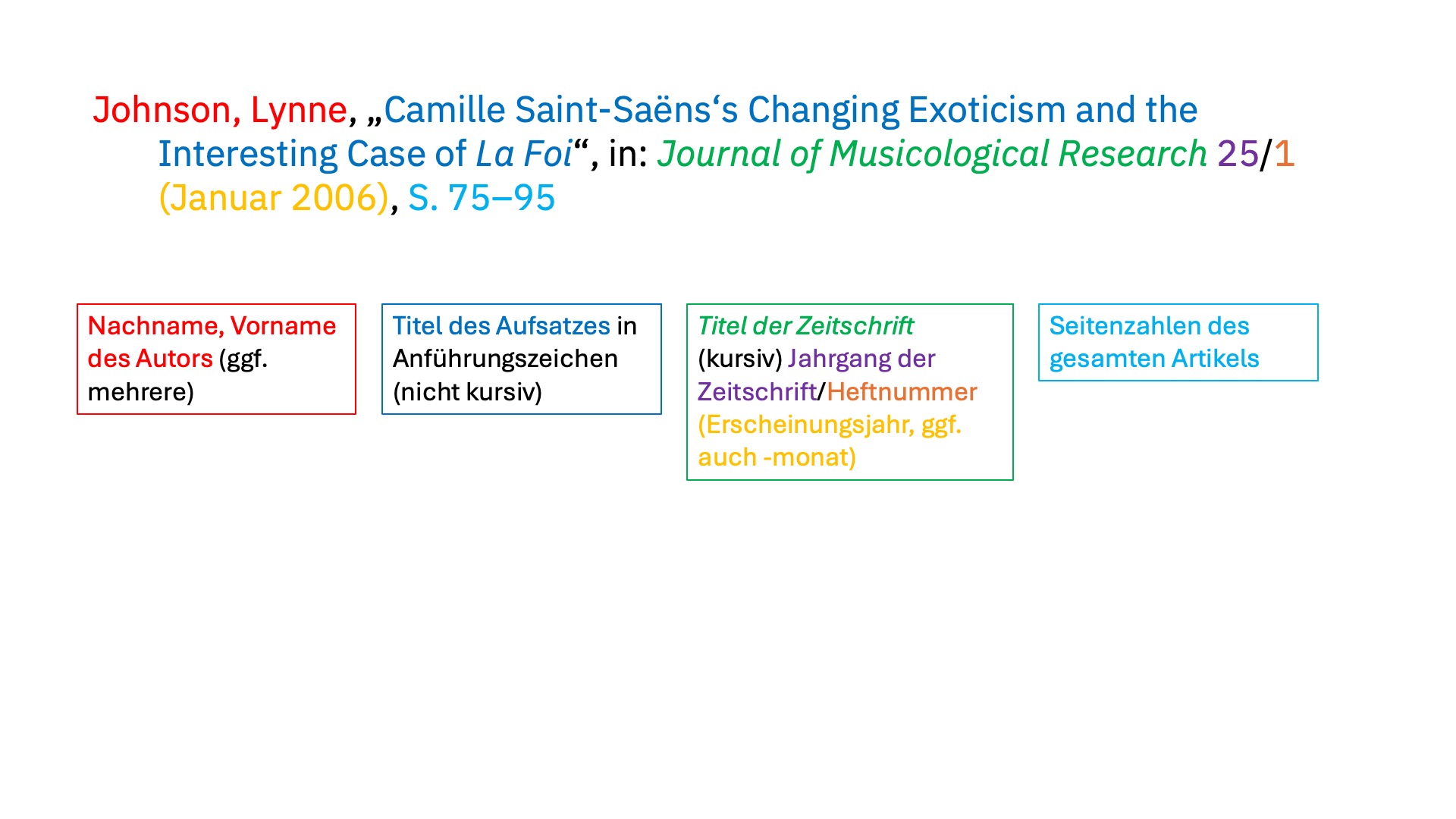

Bibliografie

Eine Bibliografie ist ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis aller verwendeten Quellen in einer wissenschaftlichen Arbeit. In umfangreicheren Veröffentlichungen wie Monografien und Dissertationen werden Primär- und Sekundärquellen getrennt aufgeführt. In Zeitschriftenartikeln und Buchkapiteln findet man dagegen Primär- und Sekundärquellen oft gemeinsam aufgelistet. Manchmal wird in Zeitschriftenartikeln ganz auf ein Literaturverzeichnis verzichtet, was bedeutet, dass die Fußnoten alle bibliografischen Angaben enthalten müssen, die der Leser benötigt, um das Quellenmaterial nachzuvollziehen.

In wissenschaftlichen Seminar- und Abschlussarbeiten sind dagegen Primär- und Sekundärquellen stets zu trennen.

Bei den in Beispiel 2 aufgeführten Quellen sehen die bibliographischen Einträge folgendermaßen aus:

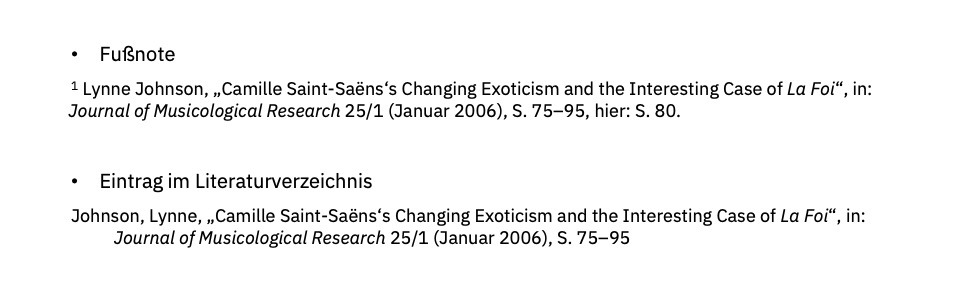

Bestimme die Unterschiede zwischen dem Eintrag in einer Fußnote (oben) und im Literaturverzeichnis (unten) für dieselbe Quelle.

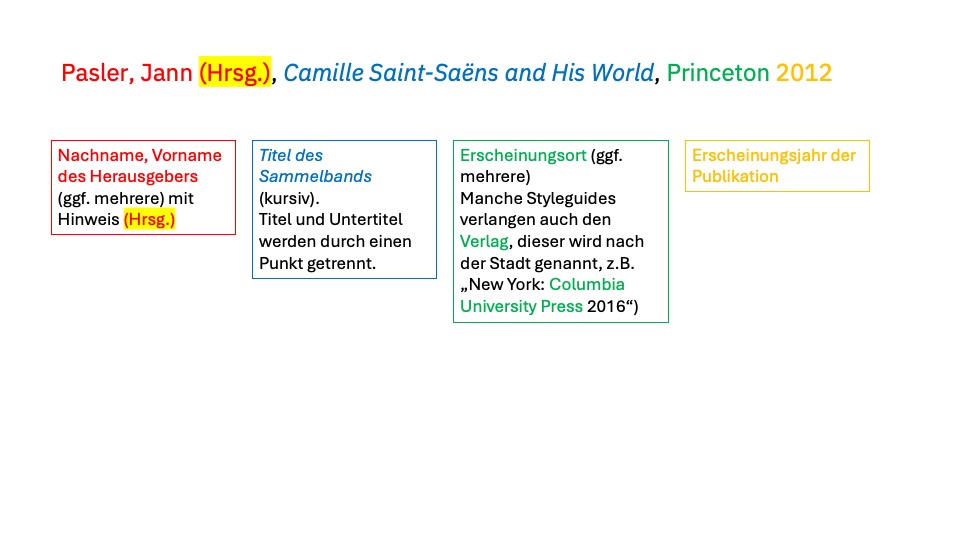

Wenn Du ein Kapitel eines Sammelbandes zitieren möchtest, gibst Du den Nachweis für das entsprechende Kapitel an. Anstatt auf jedes einzelne Kapitel kann man auch auf den Sammelband als Ganzes verweisen, etwa wenn den Lesenden ein Überblick über die in diesem Bereich durchgeführten Forschungsarbeiten gegeben werden soll.

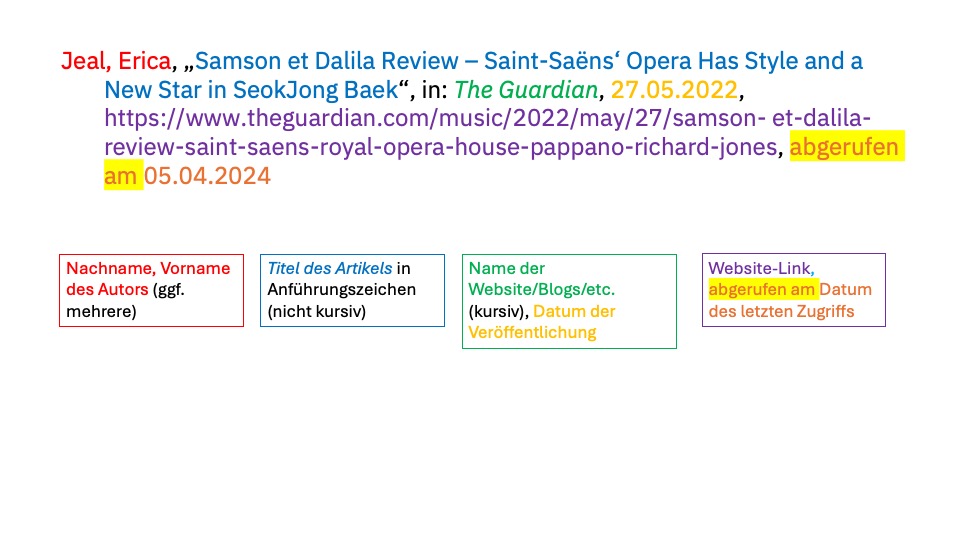

Zusätzlich zum Veröffentlichungsdatum wird bei Website stets auch das Datum des letzten Zugriffs angegeben. Denn Inhalte im Internet verändern sich häufig, oft genug verschwinden sie ganz. Mit der Datumsangabe können ältere Website-Versionen jedoch zum Beispiel mit der Wayback Machine überprüft werden.

Nachdem eine Quelle zum ersten Mal vollständig in den Fußnoten zitiert wurde, genügt ab der nächsten Erwähnung die Kurzform. Diese setzt sich aus den Nachnamen der Autor_innen, einem abgekürzten (aber unmissverständlichen) Titel sowie der Seitenzahl der Belegstelle zusammen. Der erste Titel in der oben genannten Bibliografie würde bei der ersten Erwähnung in der Fußnote so aussehen:

Jean-Christophe Branger, "Rivals and Friends: Saint-Saëns, Massenet, and Thaïs", in: Camille Saint-Saëns and His World, hrsg. von Jann Pasler, Princeton 2012, S. 33–40.

Ab der nächsten Fußnote genügt folgender Hinweis mit entsprechender Seitenangabe:

Branger, "Rivals and Friends", S. 34

Beachte aber, dass die Anführungszeichen erhalten bleiben, sodass der Literaturtyp auch in der Kurzform als Artikel erkennbar ist.

Geh noch einmal zurück zur Bibliografie oben. Ordne jeden Eintrag einem Literaturtyp zu (vgl. Lektion 4).

Verwendete Literatur

- Emma Kavanagh, “‘Du Paradis Rêvé’: The Orient in the Male Imagination in Saint-Saëns’s La Princesse Jaune,” in: The East, the West, and the In-Between in Music, hrsg. von David Vondráček, München 2021, S. 59–69.

Weiterführende Lektüre

- Trevor Herbert, Music in Words. A Guide to Researching and Writing about Music, New York 2009, S. 70–86, 174–197 und 198–219.

- Matthew Gardner und Sara Springfeld, Musikwissenschaftliches Arbeiten: eine Einführung, 2nd edition (Kassel: Bärenreiter, 2018), 251–284.