In dieser Einheit lernst du die Begriffe Ganzschluss und Halbschluss kennen und welche Bedeutung Ganz- und Halbschlüsse für die Wahrnehmung einer musikalischen Form haben können.

Inhalt

Halbschluss

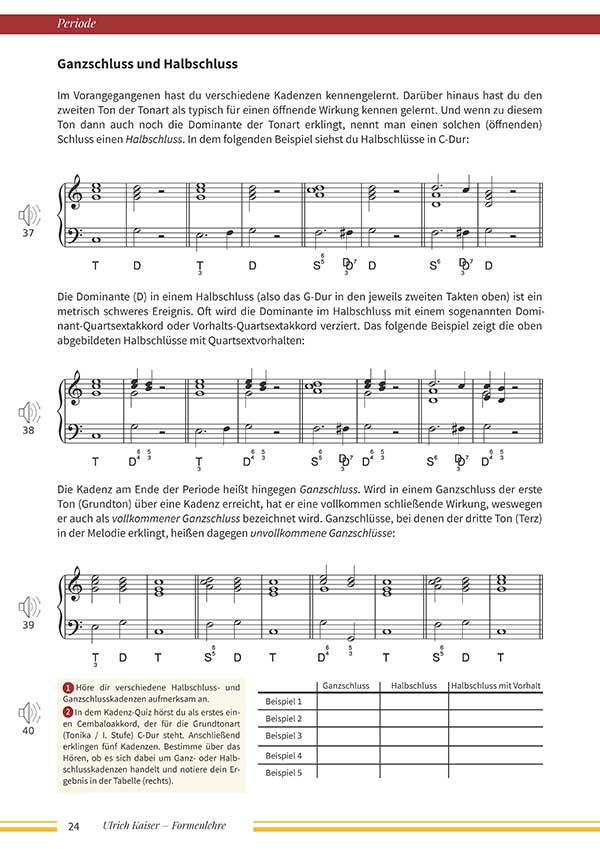

Im Vorangegangenen hast du verschiedene Kadenzen kennengelernt. Darüber hinaus hast du den zweiten Ton der Tonart als typisch für einen öffnende Wirkung kennen gelernt. Und wenn zu diesem Ton dann auch noch die Dominante der Tonart erklingt, nennt man einen solchen (öffnenden) Schluss einen Halbschluss. In dem folgenden Beispiel siehst du Halbschlüsse in C-Dur:

Die Dominante (D) in einem Halbschluss (also das G-Dur in den jeweils zweiten Takten oben) ist ein metrisch schweres Ereignis. Oft wird die Dominante im Halbschluss mit einem sogenannten Dominant-Quartsextakkord oder Vorhalts-Quartsextakkord verziert (obwohl der Akkordbegriff hier streng genommen nicht ganz richtig ist. Interessiert dich, warum?). Das folgende Beispiel zeigt die oben abgebildeten Halbschlüsse mit Quartsextvorhalten:

Ganzschluss

Die Kadenz am Ende der Periode heißt hingegen Ganzschluss. Wird in einem Ganzschluss der erste Ton (Grundton) über eine Kadenz erreicht, hat er eine vollkommen schließende Wirkung, weswegen er auch als vollkommener Ganzschluss bezeichnet wird. Ganzschlüsse, bei denen der dritte Ton (Terz) in der Melodie erklingt, heißen dagegen unvollkommene Ganzschlüsse:

Aufgaben

- Höre dir verschiedene Halbschluss- und Ganzschlusskadenzen aufmerksam an.

- In dem Kadenz-Quiz hörst du als erstes einen Cembaloakkord, der für die Grundtonart (Tonika / I. Stufe) C-Dur steht. Anschließend erklingen fünf Kadenzen. Bestimme über das Hören, ob es sich dabei um Ganz- oder Halbschlusskadenzen handelt und notiere dein Ergebnis in der Tabelle (unten).