Formenlehre: Tutorial 3 – Renaissance: Geistliche und weltliche Vokalpolyphonie

Messe, Motette, Madrigal, Chanson; Imitationssatz, cantus-firmus-Satz – PDF

Zurück zu Tutorial 2 – Renaissance: Tänze, Lieder, Satzweisen | Weiter zu Tutorial 4 – Barock: Ostinato-Formen, Variationsdenken, Satzmodelle

Gattungen der Vorrenaissance

| Epochen und Stilbegriffe | Charakteristische Gattungen |

|---|---|

| Notre-Dame-Schule (ca. 1180–1250) | Organum, Conductus, Discantus, Klausel; Tropus / Sequenz (frühe Mehrstimmigkeit) |

| Ars antiqua (ca. 1250–1330) | Motette: häufig mehrtextig (verschiedene Sprachen in den Stimmen tenor, motetus und triplum) |

| Ars nova (ca. 1330–1380) | Burgundische Chanson: 3stimmiger Kantilenensatz – Gattungen: Ballade, Rondeau, Virelai |

| Isorhythmische Motette: Periodenbildung in Melodie (color) und Rhythmus (talea) |

Hauptgattungen der Vokalmusik der Renaissance

Dominierender Stil in notierter Musik: Vokalpolyphonie (Eigenständigkeit der Stimmen)

Grundsatz der varietas (Johannes Tinctoris): melodische und rhythmische Vielfalt, Musik befindet sich im ständigen Fluss

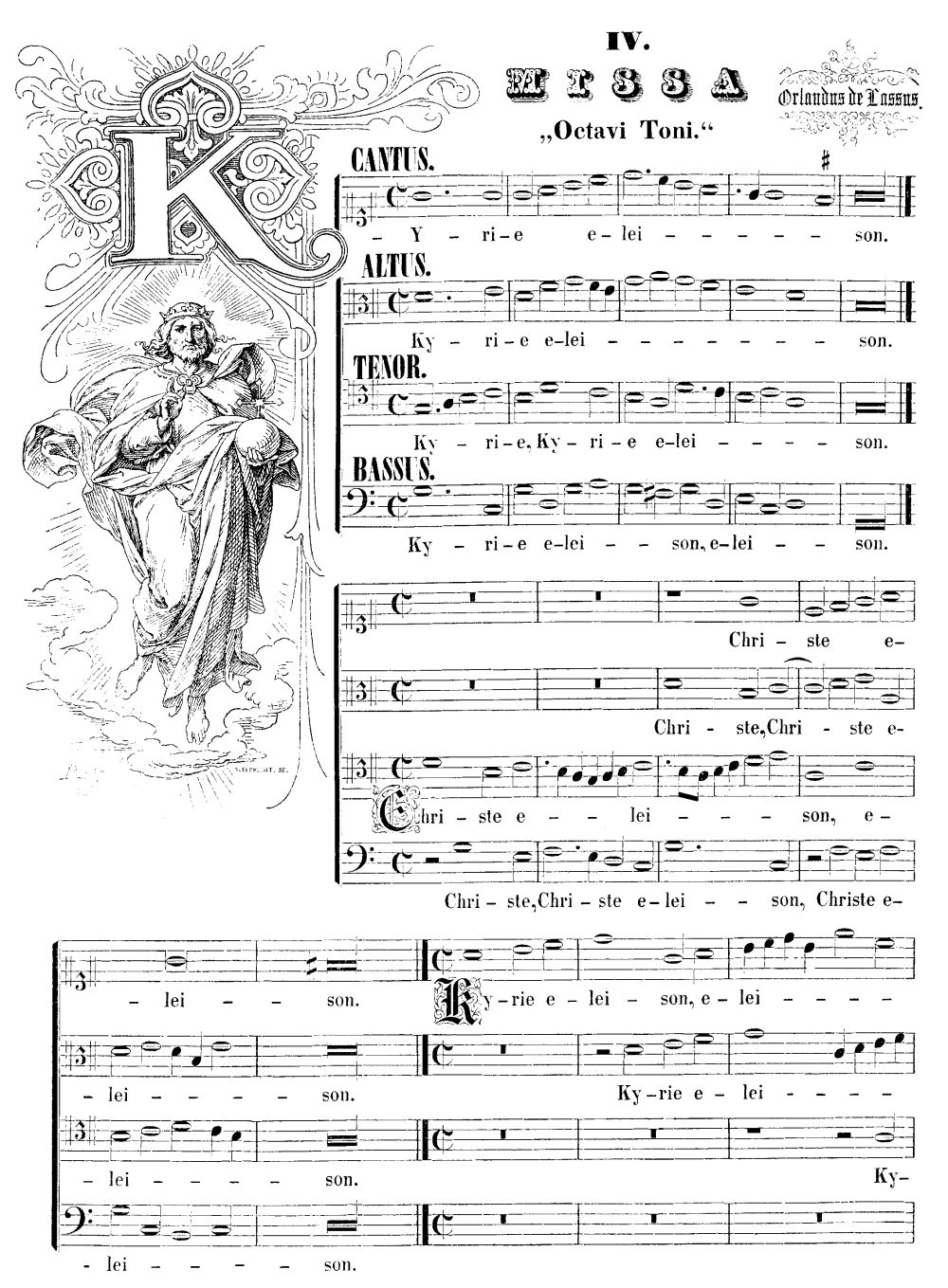

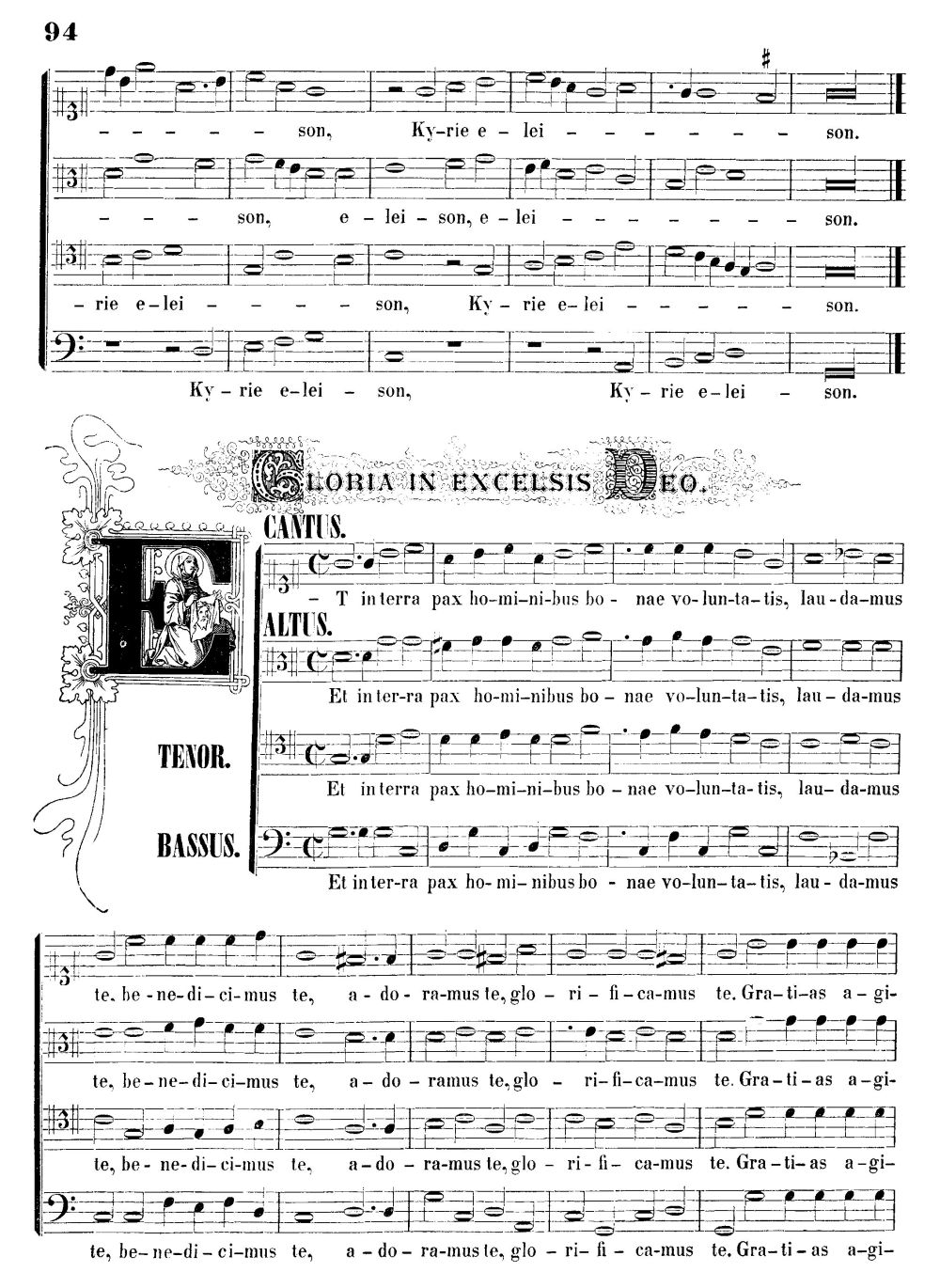

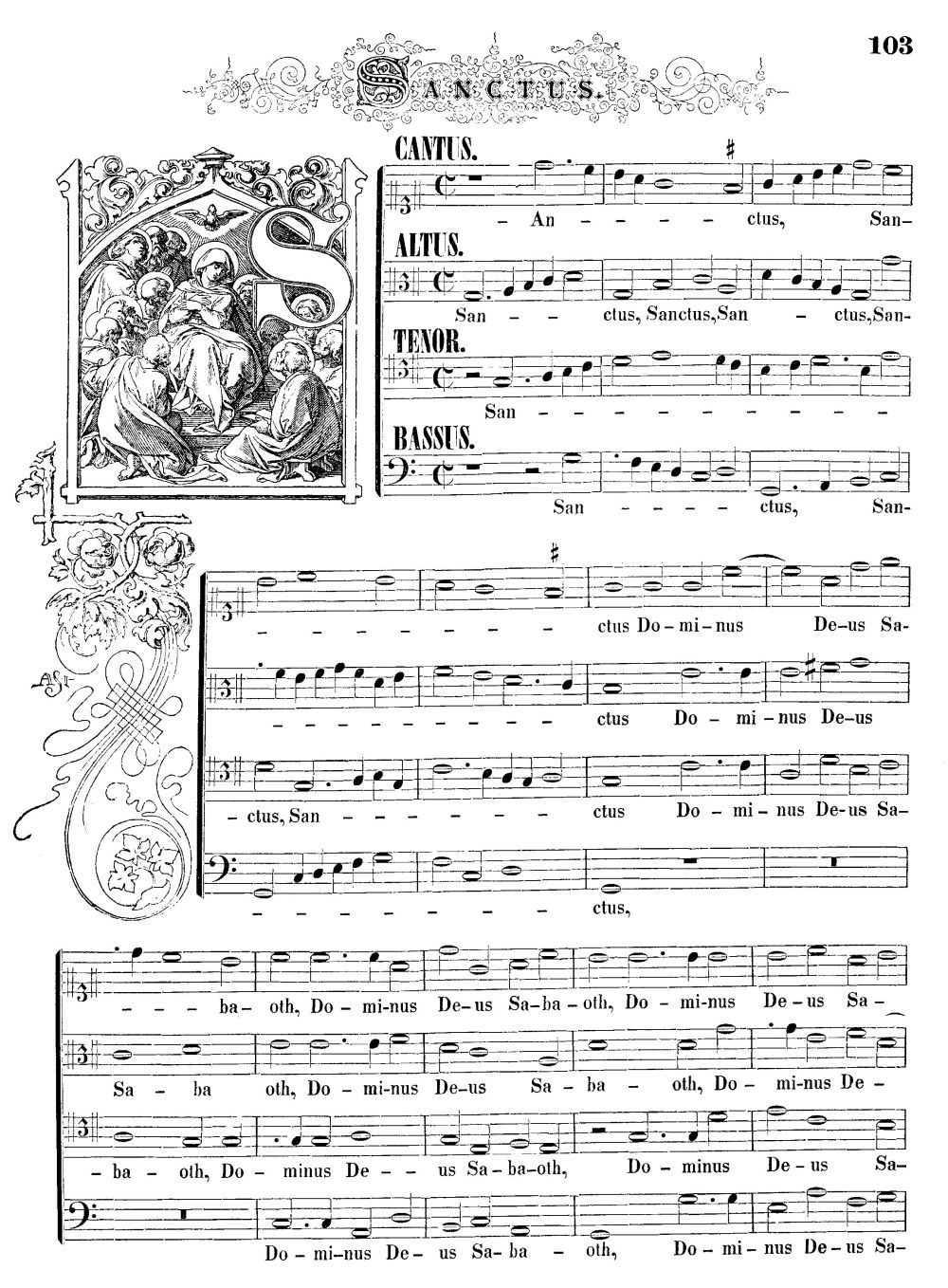

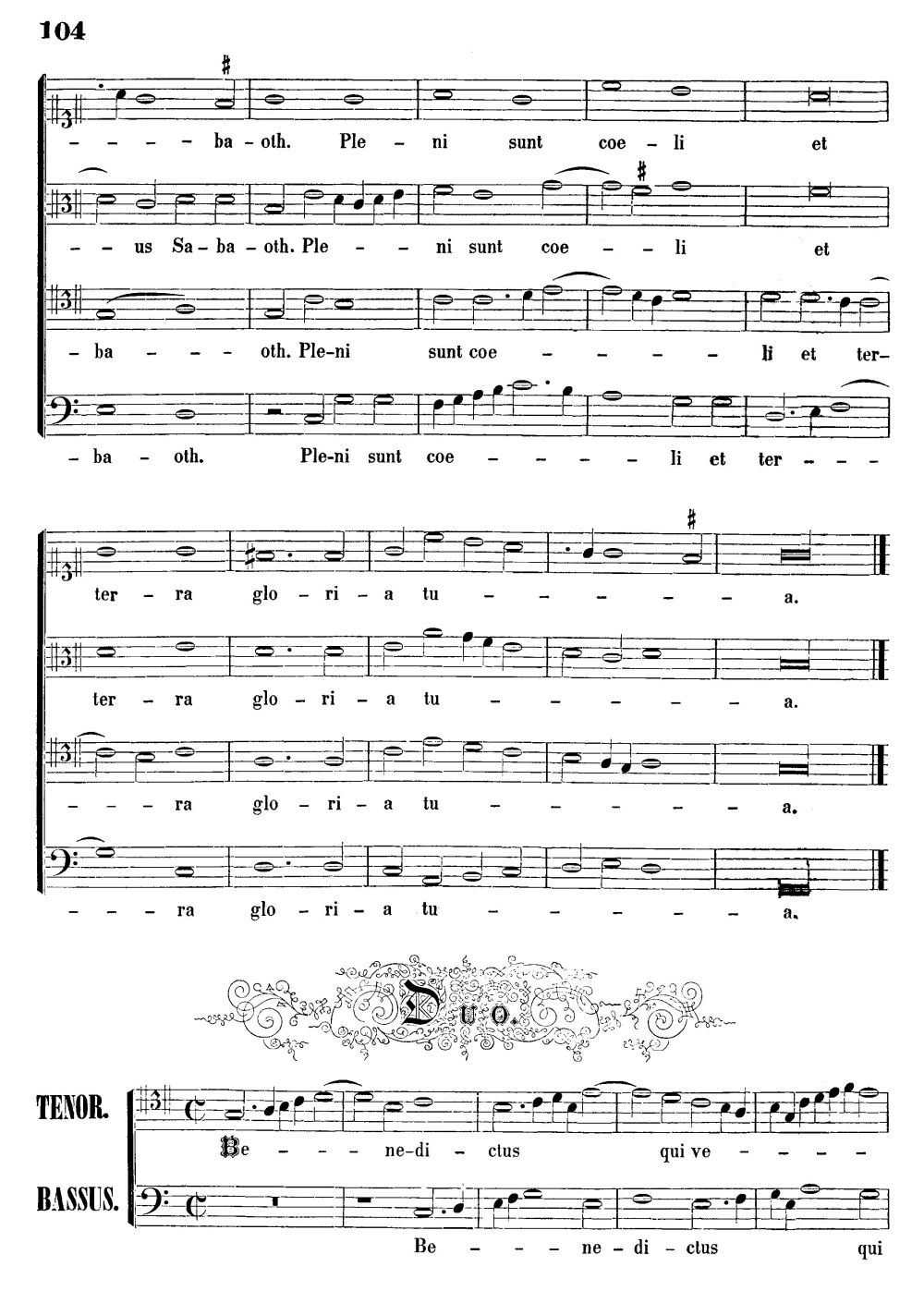

Messe – zyklische Vertonung der fünf Teile des Ordinarum missae

Requiem – Totenmesse, enthält zusätzlich zum Proprium missae die Sequenz Dies irae

| Ordinarium missae | Proprium missae | Melodische Quellen für Messkompositionen | |

|---|---|---|---|

| Introitus | (als cantus firmi oder Kanon-Themen) | ||

| 1 – Kyrie | |||

| 2 – Gloria | (a) über einen Hymnus oder gregorianischen Choral – zB Josquin: Missa Pange lingua | ||

| Graduale | (b) über Solmisationssilben oder ein soggetto cavato – zB Josquin: Missa La sol fa re mi | ||

| Alleluia / Tractus | (c) über einen weltlichen Lied-Tenor – zB Josquin: Missa L'homme armé | ||

| 3 – Credo | (d) über eine Motette oder Chanson (Parodiemesse) – zB Josquin: Missa Fortuna desperata | ||

| 4 – Sanctus | Benedictus | |||

| Offertorium | |||

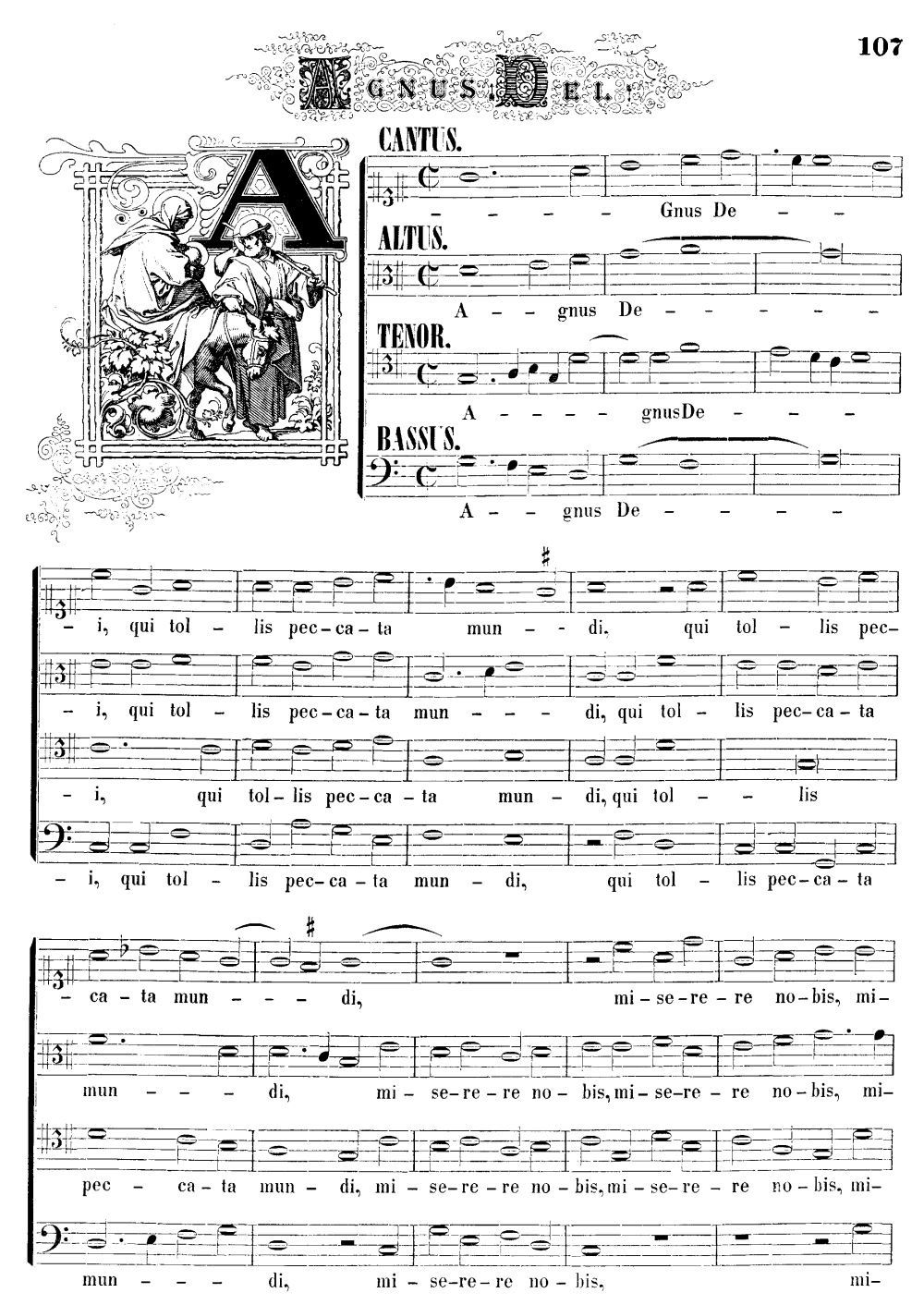

| 5 – Agnus Dei | |||

| Communio |

Motette – Vertonung anderer geistlicher bzw. liturgischer Texte: Bibelpassagen, Psalmen, Gebete (Pater noster, Ave Maria)

Satztechniken von Messsätzen und Motetten sind zu ähnlichen Entstehungszeiten stark verwandt; typische Fakturen:

- Tenormotette: konstante, mottoartige Tonfolge im Tenor (evtl. transponiert, augmentiert, Kanon mit einer anderen Stimme)

- Durchimitierte Motette: Reihungsform bzw. zeilenweise Anwendung des soggetto-Prinzips (siehe unten)

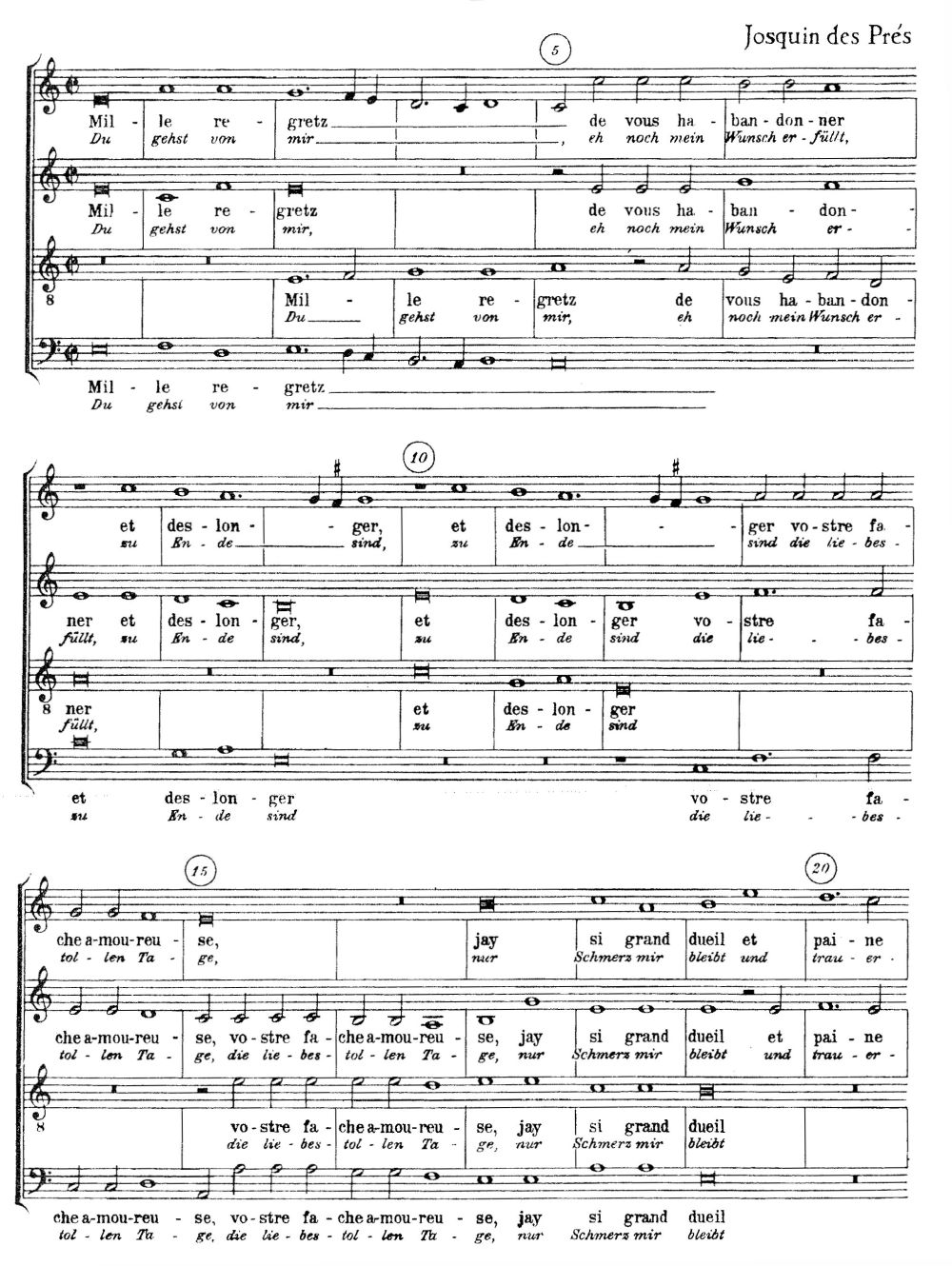

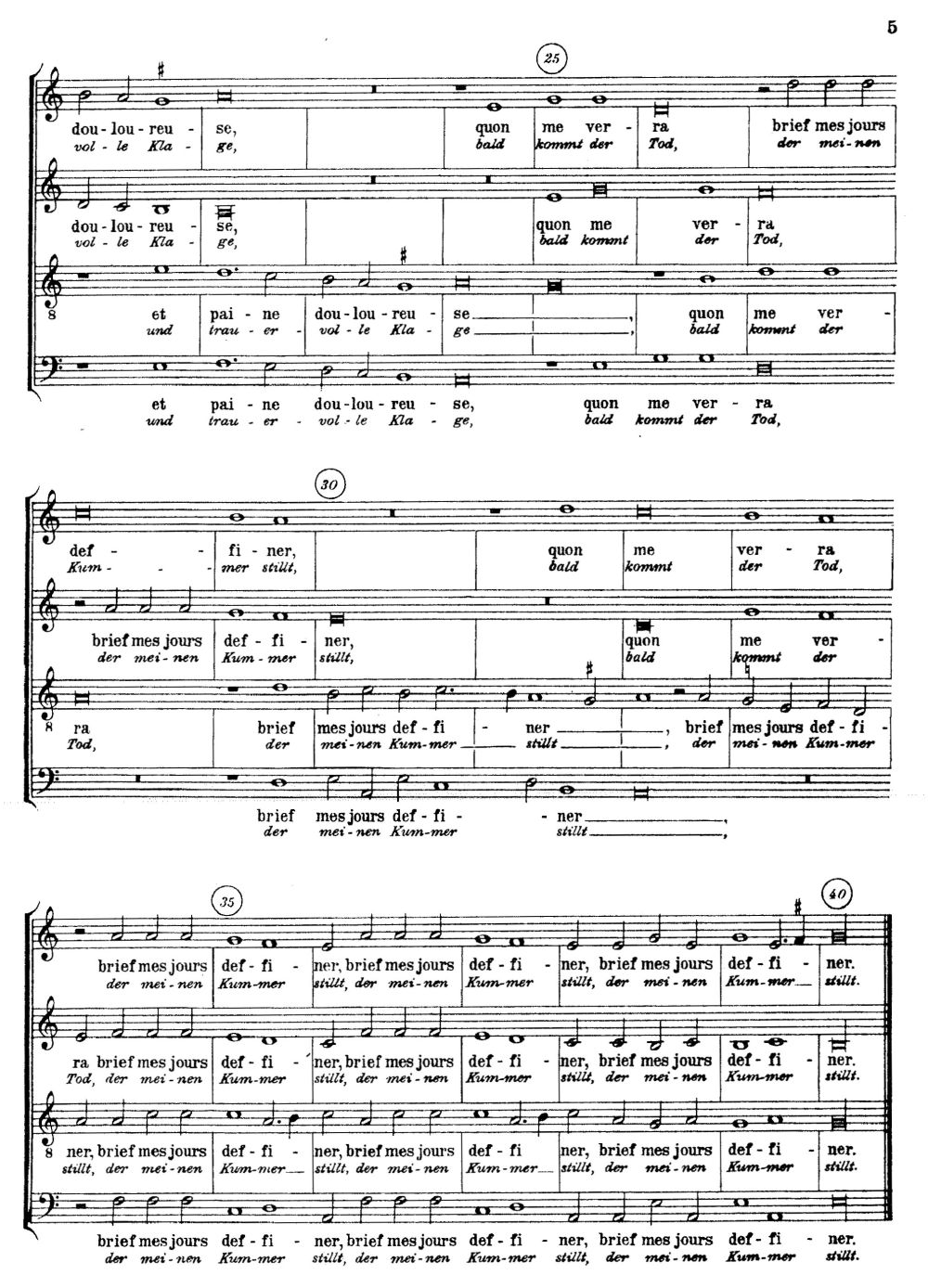

Chanson – Mehrstimmiger polyphoner Satz eines Volkslieds oder eines volkstümlichen Texts

- Französische Chanson (15. Jh.): Liebeslieder oder Klagelieder, gelegentlich burlesk-derbe Texte, auch Lautmalereien

- Tenorlied und Diskantlied (15. und 16. Jh.): deutsche Gegenstücke zur Chanson, cantus firmus im Tenor oder Sopran

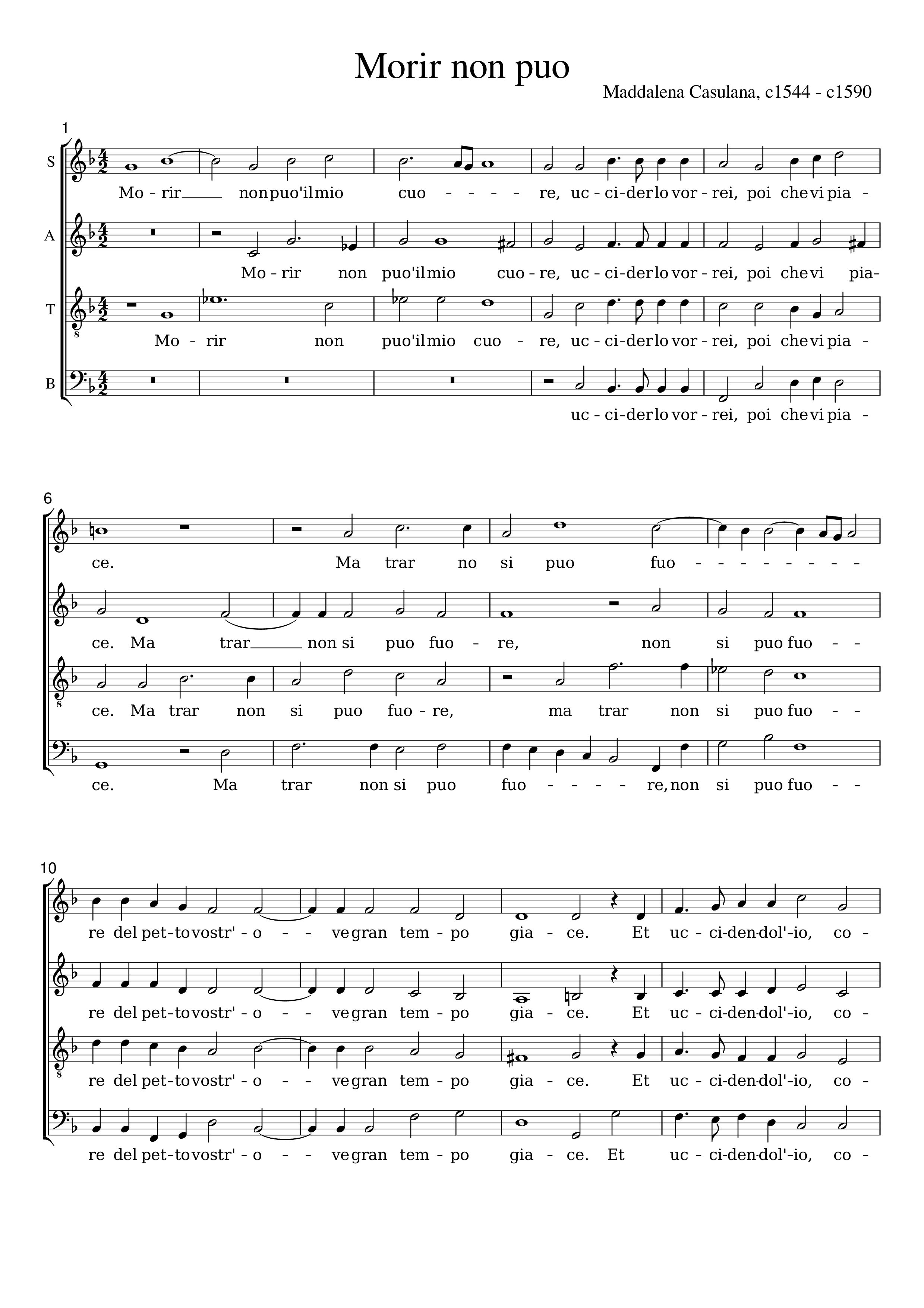

Madrigal – Weltliche Schwestergattung der Motette, hoher künstlerischer Anspruch, Vertonung eines literarischen Texts

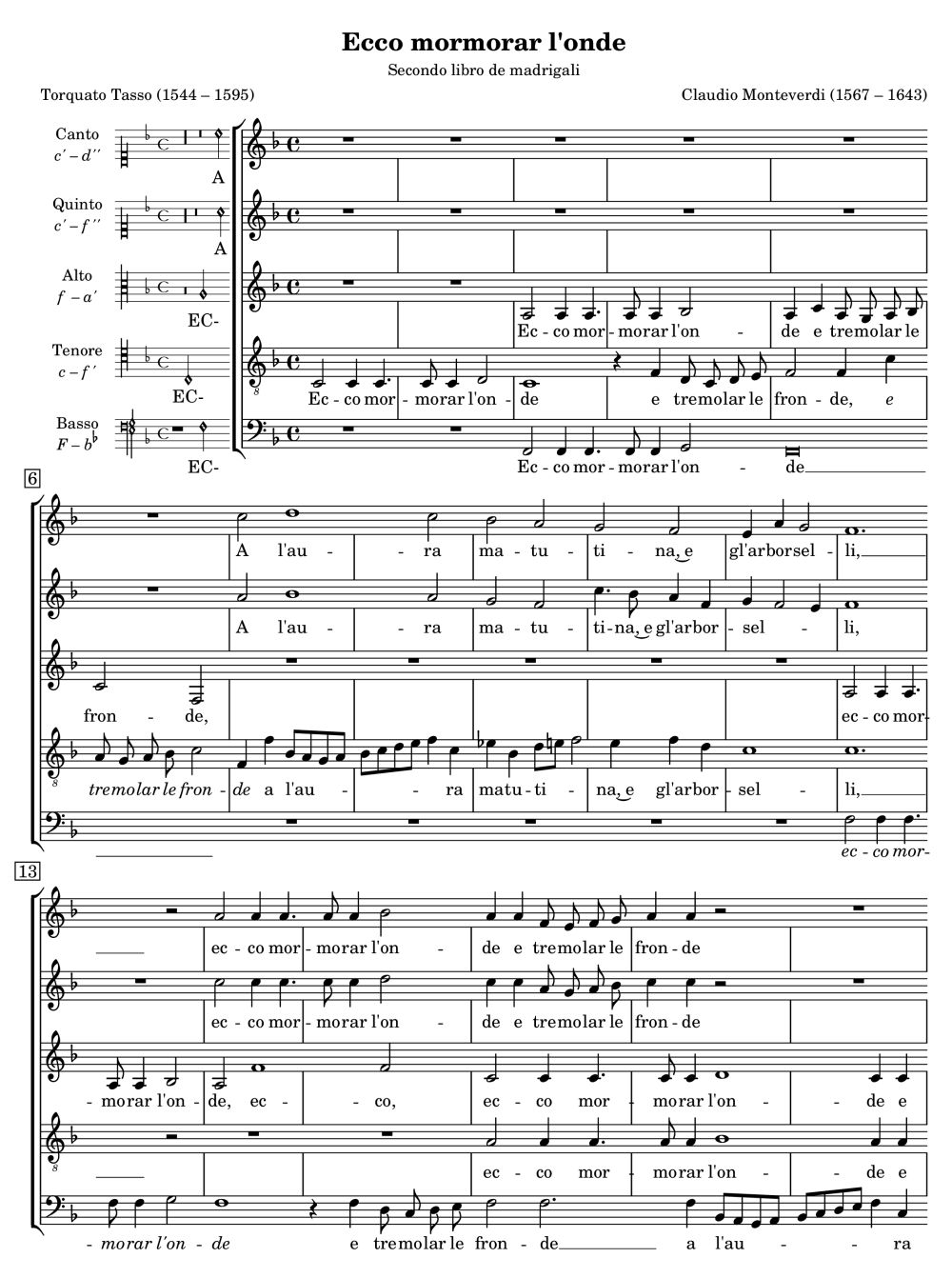

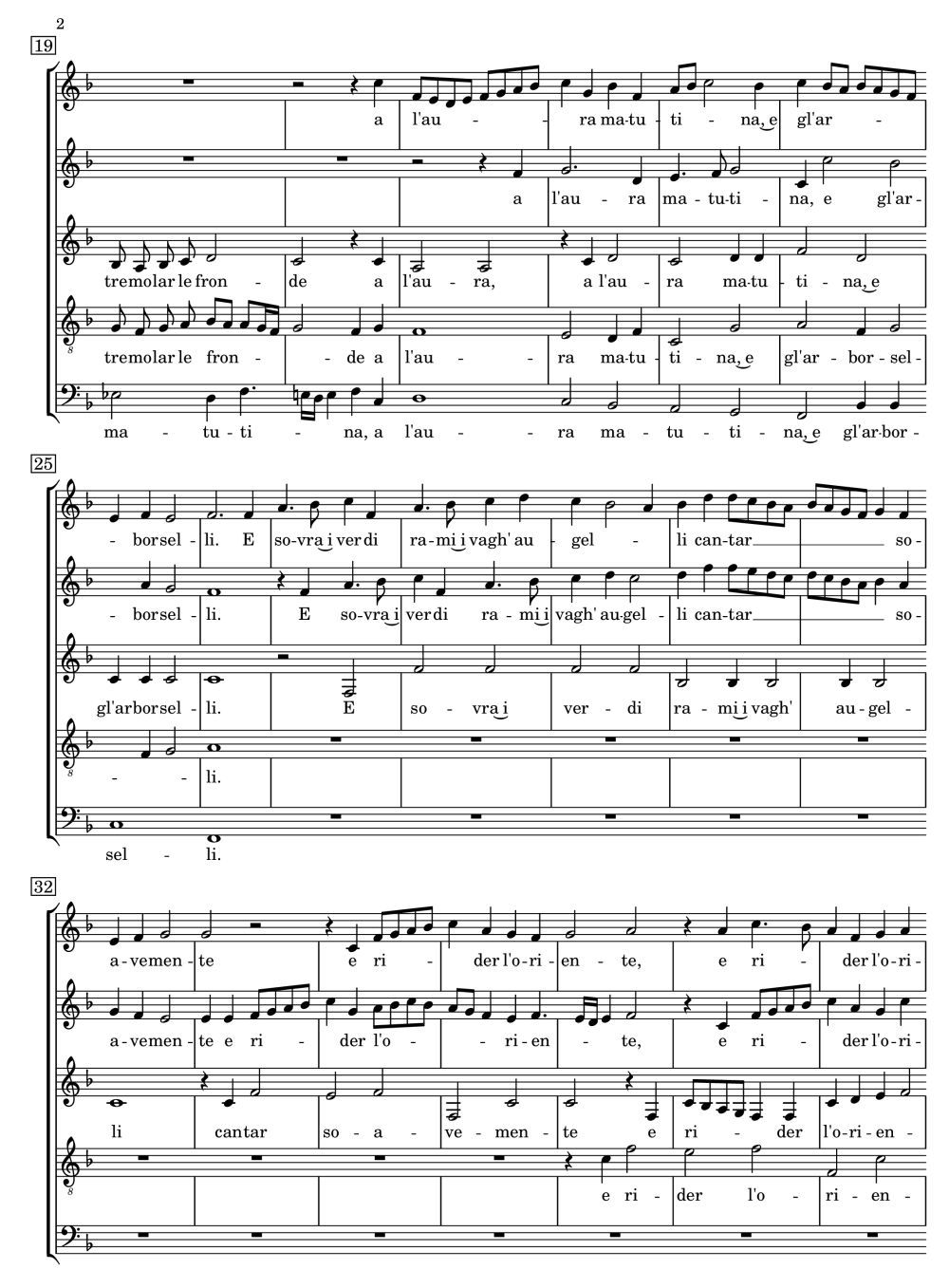

Komponisten: Lasso, Marenzio, Gesualdo, Monteverdi, Schütz; bevorzugte italienische Textdichter: Dante, Petrarca, Tasso

Imitatorische Polyphonie wechselt sich ab mit homophonen Passagen, in denen Textverständlichkeit im Vordergrund steht

Madrigalismen: affektgebundene tonmalerische Wendungen, häufig mit kühner Harmonik und Dissonanzen

Kontrapunktische Satzweisen: (1) Imitationssatz

Kanon (lat. fuga): ein Thema wird mit sich selbst kombiniert, wird also von einer oder mehreren anderen Stimme(n) imitiert

Parameter der Imitation: (a) Einsatzabstand: Angabe in Notenwerten oder Takten – (b) Einsatzintervall: häufig 4↑↓, 5↑↓, 8↑↓

Proportionskanon / Mensurkanon: Verschiebung durch abweichende Dauer gleicher Notenwerte in verschiedenen Taktarten

Reihungsform der Renaissance

Bevorzugte Formanlage für Messsätze und Motetten; auch weite Teile von Chansons und Madrigalen sind so gestaltet

Durchimitation bzw. motettischer Satz: jeder Textzeile entspricht ein soggetto, das abschnittsweise durch die Stimmen läuft

soggetto = vokaler Thementyp der Renaissance, lineare melodische Kontur ist geprägt durch wortgezeugte Deklamation

Kontrapunktische Satzweisen: (2) cantus-firmus-Satz

Spezies-Kontrapunkt (nach Johann Joseph Fux)

Zum cantus firmus der Hauptstimme (vox principalis, meist Tenor oder Diskant) treten Gegenstimmen hinzu (voces alterae)

Klassifikation der Spezies / Gattungen nach dem rhythmischen Verhältnis zwischen den Stimmen:

(1) contrapunctus simplex = Ganze gegen Ganze, (2) Ganze gegen Halbe, (3) Ganze gegen Viertel, (4) gegeneinander versetzte Ganze, (5) contrapunctus floridus

Bewegungsarten von Stimmpaaren

(a) Parallelbewegung: Abstand zwischen den Stimmen bleibt gleich

(b) Gegenbewegung: Abstand zwischen den Stimmen verkleinert oder vergrößert sich

(c) Seitenbewegung: eine Stimme bewegt sich auf- oder abwärts, die andere hält den Ton

AUFGABEN

(1) Lesen Sie das Kapitel »Bewegung« aus Clemens Kühns Formenlehre der Musik, Kassel 2007, S. 26–41.

(2) Untersuchen Sie die Sätze Kyrie, Sanctus und Agnus Dei aus der Missa Jäger von Orlando di Lasso im Hinblick auf Satzweisen und Imitationsstruktur.

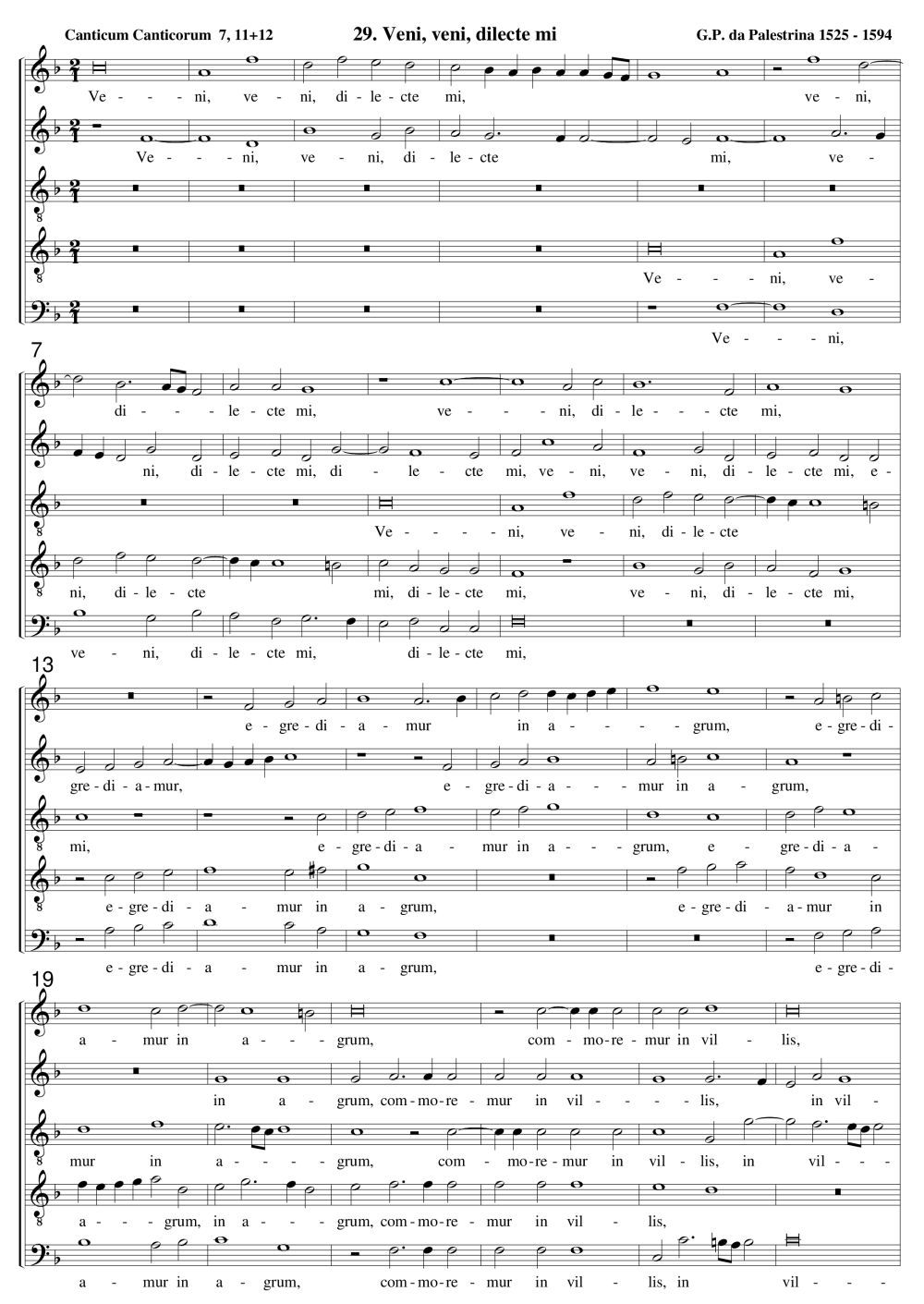

(3) Untersuchen und gliedern Sie den Beginn der Motette Veni, dilecte mi aus dem IV. Motettenbuch von Giovanni Pierluigi da Palestrina.

(4) Untersuchen Sie die Chanson Mille regretz von Josquin Desprez im Hinblick auf Kadenzen, Abschnittsbildungen und Imitation.

(5) Untersuchen und gliedern Sie den Beginn des Madrigals Ecco mormorar l'onde aus dem II. Madrigalbuch von Claudio Monteverdi.

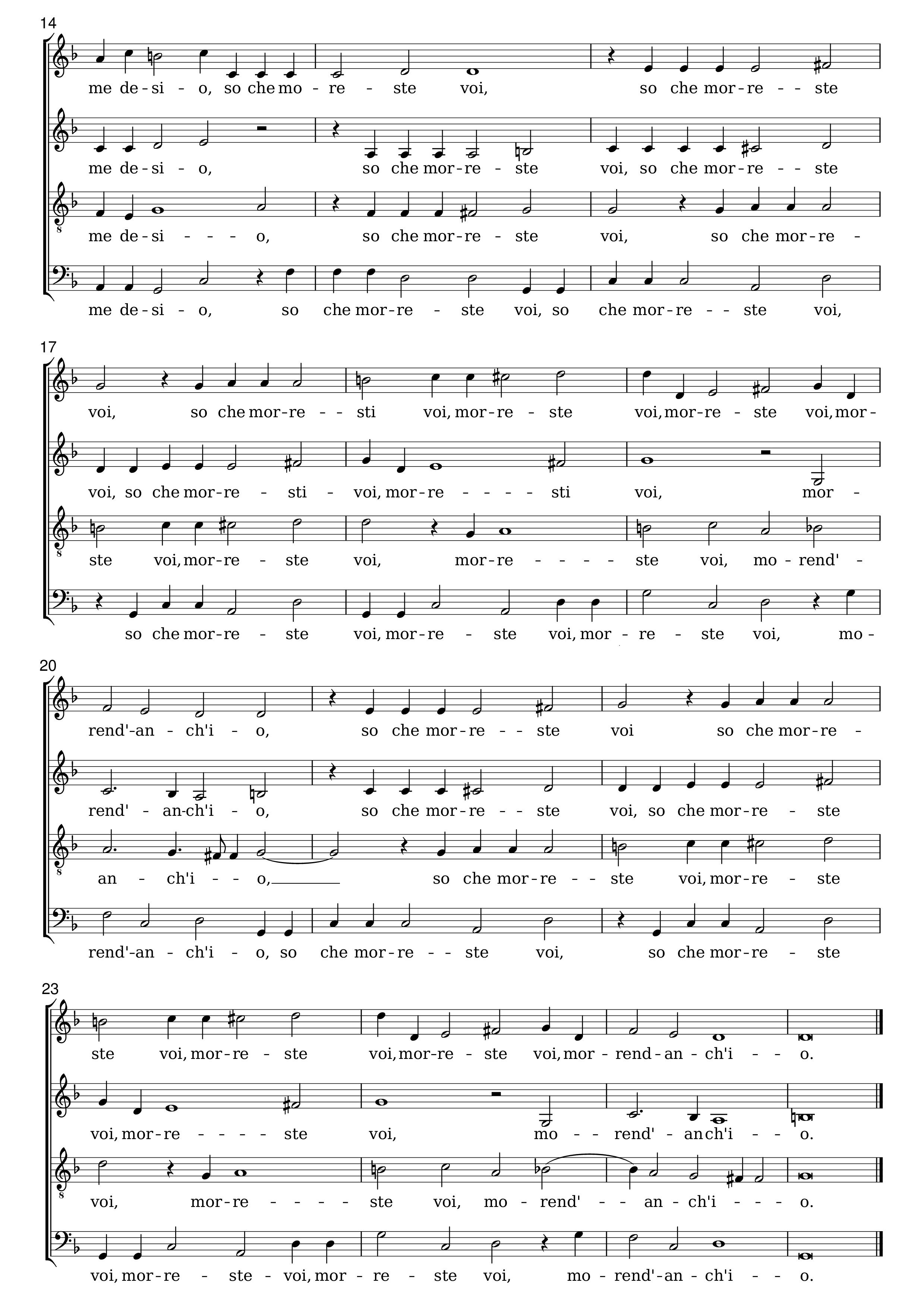

(6) Untersuchen und gliedern Sie das Madrigal Morir non può il mio cuore aus dem II. Madrigalbuch von Maddalena Casulana.