Formenlehre: Tutorial 13 – Romantik: Symphonik und Bühnenmusik

Programmmusik, symphonische Dichtung, Oper, Musikdrama; zyklische Form – PDF

Zurück zu Tutorial 12 – Romantik: Vokalmusik des 19. Jahrhunderts | Weiter zu Tutorial 14 – Klassische Moderne: Formkonzepte, Tonhöhenordnungen

Formästhetik und Inhaltsästhetik

Konzepte der musikalischen Hermeneutik

| Absolute Musik | Narrative Musik | Programmmusik |

|---|---|---|

| Musik steht als autonome Kunstform für sich selbst, bedarf keines Hintergrunds bzw. keiner übergeordneten Bedeutung | deskriptiv, steht für Ideen oder Assoziationen, keine Inhalte oder konkrete Bedeutungen | Darstellung oder Illustration außermusikalischer Sujets, Musik hat eine expressive Funktion |

| – Traditionelle Gattungsbezeichnungen | – Untertitel oder poetische Zusätze | – Titel weist über die Musik hinaus |

| – Formästhetik (Leitfigur: Eduard Hanslick) | – Form- oder Inhaltsästhetik | – Inhaltsästhetik (Neudeutsche Schule) |

Symphonisches Komponieren im 19. Jahrhundert knüpft bei Beethoven an oder findet (zumeist inhaltsästhetische) Gegenentwürfe

Final-Dramaturgie: groß besetzte Steigerung und Apotheose (per aspera ad astra) oder deren gezielte Verweigerung

Orchestrale Gattungen

| Programmsymphonie | Symphonische Dichtung |

|---|---|

| Narrative Anlage oder konkretes, ggf. verbalisiertes Programm | Stets programmatisch, suggestiver Titel |

| Traditionelle Mehrsätzigkeit, evtl. um einen fünften / sechsten Satz erweitert | Einsätzigkeit oder mehrteilige Einsätzigkeit |

| Beispiele – Beethoven: Pastorale; Berlioz: Symphonie fantastique; Rimskij-Korsakow: Scheherazade; Tschaikowskij: Manfred-Symphonie | Beispiele – Werke von Liszt, Smetana, Rimskij-Korsakow, Mussorgskij, Franck, Dvořák, Sibelius, Strauss |

Programme: verweisen auf Außermusikalisches wie Literatur (Dramen, Sagenstoffe), Malerei oder Naturbilder; auch Personenportraits

Mittel der Tonmalerei: Musikalische Abbildung von Ereignissen oder Gefühlen (Textdeutung, suggestive Instrumentation)

Hörbeispiel – Modest Mussorgskij: Eine Nacht auf dem kahlen Berge. Symphonische Dichtung d-Moll (1867)

Hörbeispiel – César Franck: Le chasseur maudit. Symphonische Dichtung g-Moll (1882)

Hörbeispiel – Florence Price: The Oak. Symphonische Dichtung a-Moll (1943

Gattungen der Bühnenmusik

| Romantische Oper | Musikdrama |

|---|---|

| Weiterentwicklung der klassischen Nummernoper: getrennte Stücke | Neuartiges Konzept, Text und Musik sind eng verwoben |

| Frankreich: grand opéra; Italien: dramma lirico, dramma giocoso | Durchkomponierte Akte ohne größere Pausen, |

| Tendenz zur Ausweitung und Dramatisierung der Satztypen: | Ouvertüren / Vorspiele / entr'actes können fehlen |

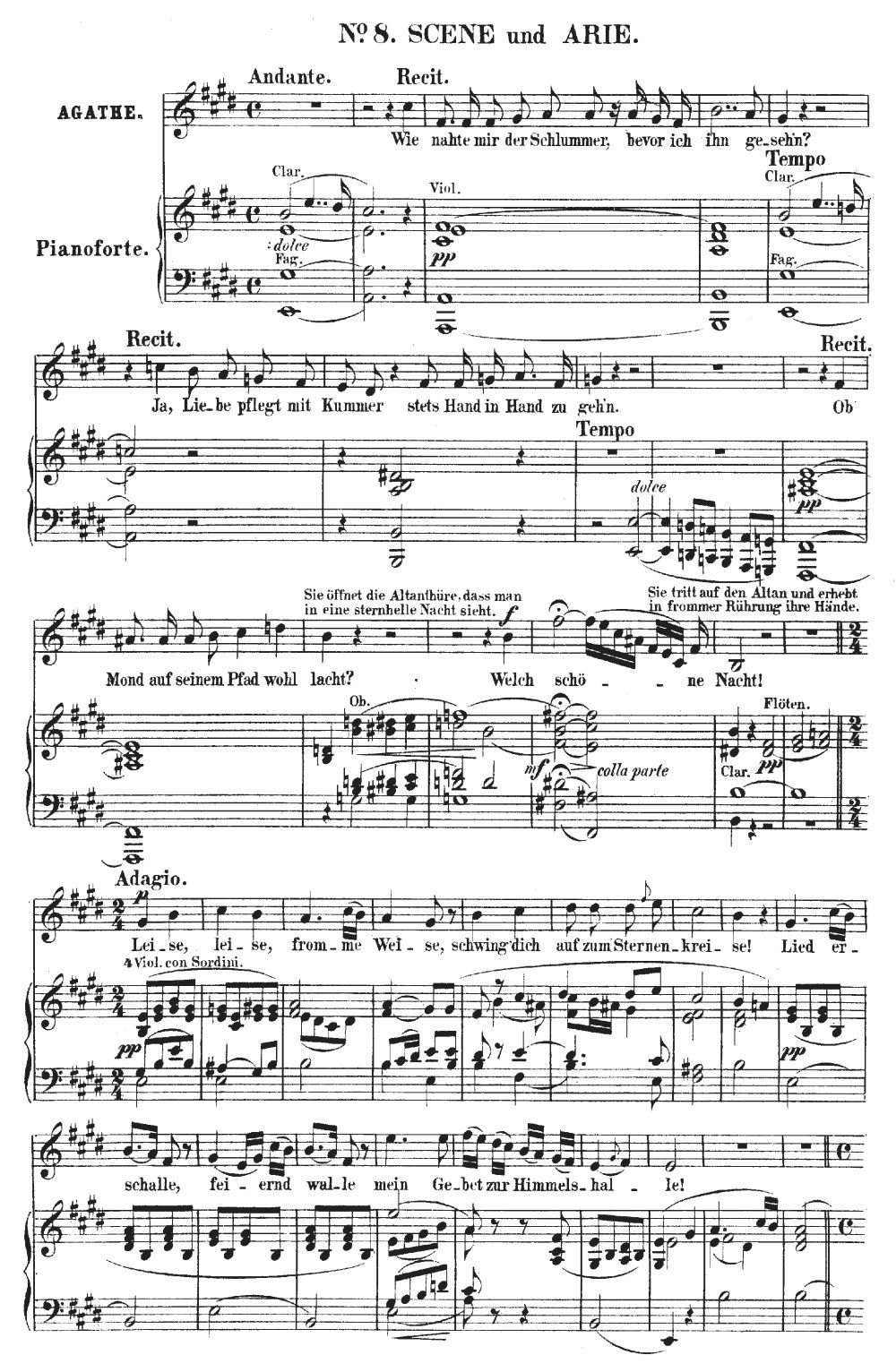

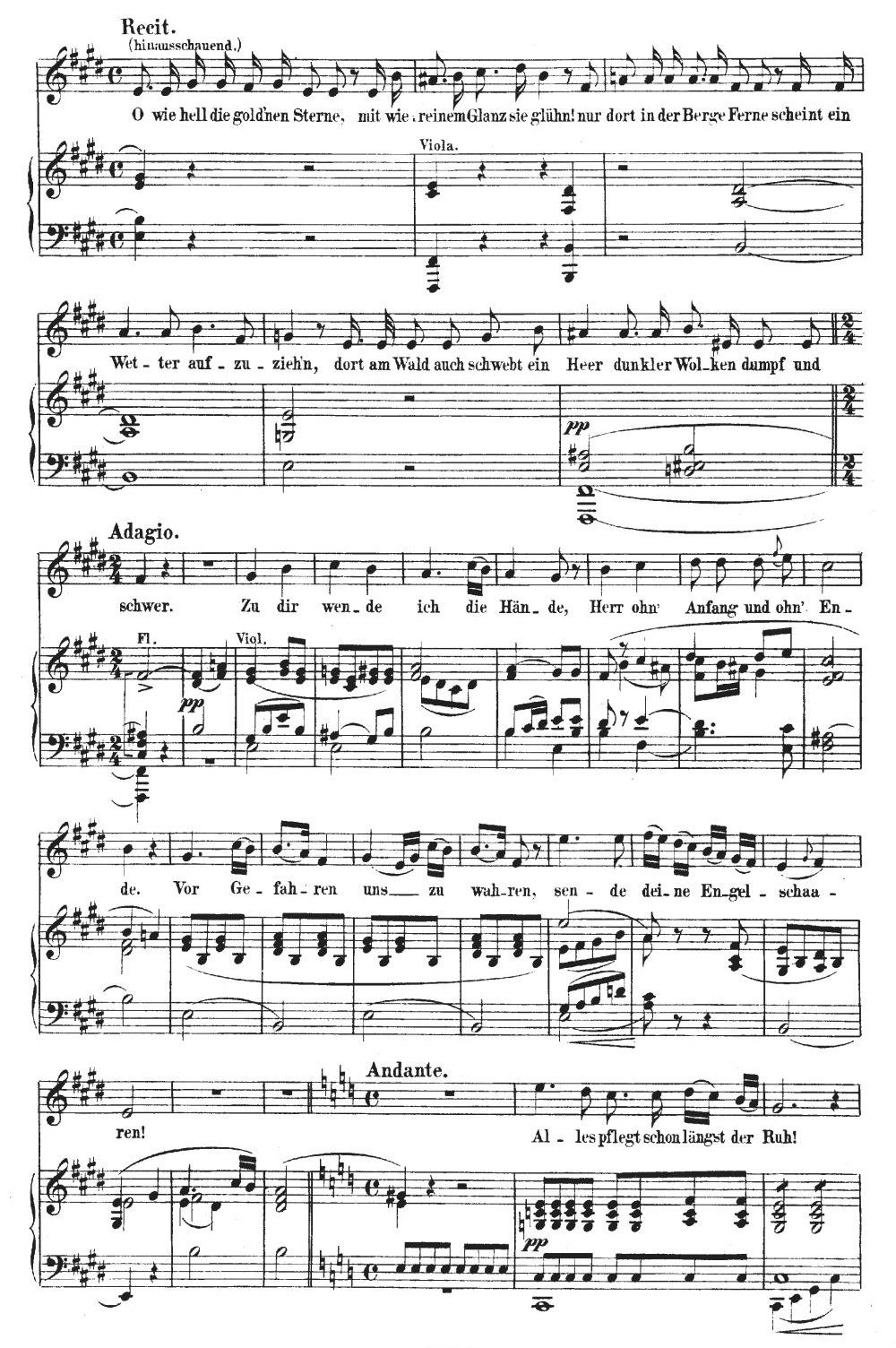

| – Rezitativ und Arie wird zu Szene und Arie bzw. scena ed aria | – Syntax: musikalische Prosa, Stabreim statt Reim |

| – Schlichter lyrischer Arientyp ohne Rezitativ: Kavatine bzw. cavatina | – Rezitativ und Arie verschmelzen miteinander |

| – Mehrteiliger Arientyp: mit Episode und Stretto bzw. cabaletta | – Leitmotivtechnik: ein Motiv steht für eine Figur / einen Affekt |

| Beispiele – Weber: Der Freischütz; Wagner: Tannhäuser, Lohengrin; Verdi: Rigoletto, La traviata; Meyerbeer: Le prophète; Bizet: Carmen | Beispiele – Wagner: Der Ring des Nibelungen; Strauss: Salome; Ansätze auch bei Puccini |

Hörbeispiel – Giuseppe Verdi: La traviata (1853), I. Akt, Scena ed aria »Sempre libera« der Violetta

Hörbeispiel – Georges Bizet: Carmen (1875), III. Akt, Recitatif et Air »Je dis, que rien ne m'épouvante« der Micaela

Ballett – Musik zu choreographiertem Tanz; obligatorisch in französischen Opern, selbständige Gattung ab dem späten 19. Jahrhundert

Schauspielmusik – Ergänzende Musiknummern oder Zwischenaktmusiken zur Bühnenhandlung von Theaterstücken

Orchestersuite – Auskopplung einer Stückauswahl aus Opern oder Balletten für die konzertante Aufführung

Zyklische Anlage

| Kategorien zyklischer Formbildung | im Sinne von Substanzgemeinschaft (Hans Mersmann) bzw. thematicism (Rudolf Réti) |

|---|---|

| (a) in mehrsätzigen Werken | Zitate von Motiven oder Themen aus vorangegangenen Sätzen; Querverweise durch satzübergreifende Reprisen, etwa nach Art einer idée fixe (Berlioz); Gewinnung von Themen und Motiven aus einem gleichbleibenden motivischen Kern (d'Indy: cellule), der mit Hilfe von entwickelnder Variation (Schönberg) bzw. durch Techniken der ›kontrastierenden Ableitung‹ (Arnold Schmitz) ausgearbeitet wird und in jedem Teil des Werkes erscheint |

| Beispiele – Schubert: Wanderer-Phantasie; Berlioz: Symphonie fantastique; Dvořák: Neunte Symphonie | |

| (b) in mehrsätzigen Werken | Zusammenhang zwischen aufeinanderfolgenden Sätzen oder Ecksätzen, hergestellt durch Leitmotive oder Transformationen auf motivischer Ebene; Abwandlung möglich durch variative Techniken: Figuration, Permutation, Intervallstauchung oder Spreizung; ggf. finale Rekapitulation oder Rekombination von Themen |

| Beispiele – Schumann: Vierte Symphonie; Liszt: Faust-Symphonie; Franck: Violinsonate; Saint-Saëns: Dritte Symphonie | |

| (c) in einsätzigen oder mehrsätzigen Werken | Transformation bzw. Metamorphose auf thematischer Ebene, damit einhergehend: Charaktervariation einer längeren Themengestalt (›zyklisches Thema‹), deren Parameter variabel sind |

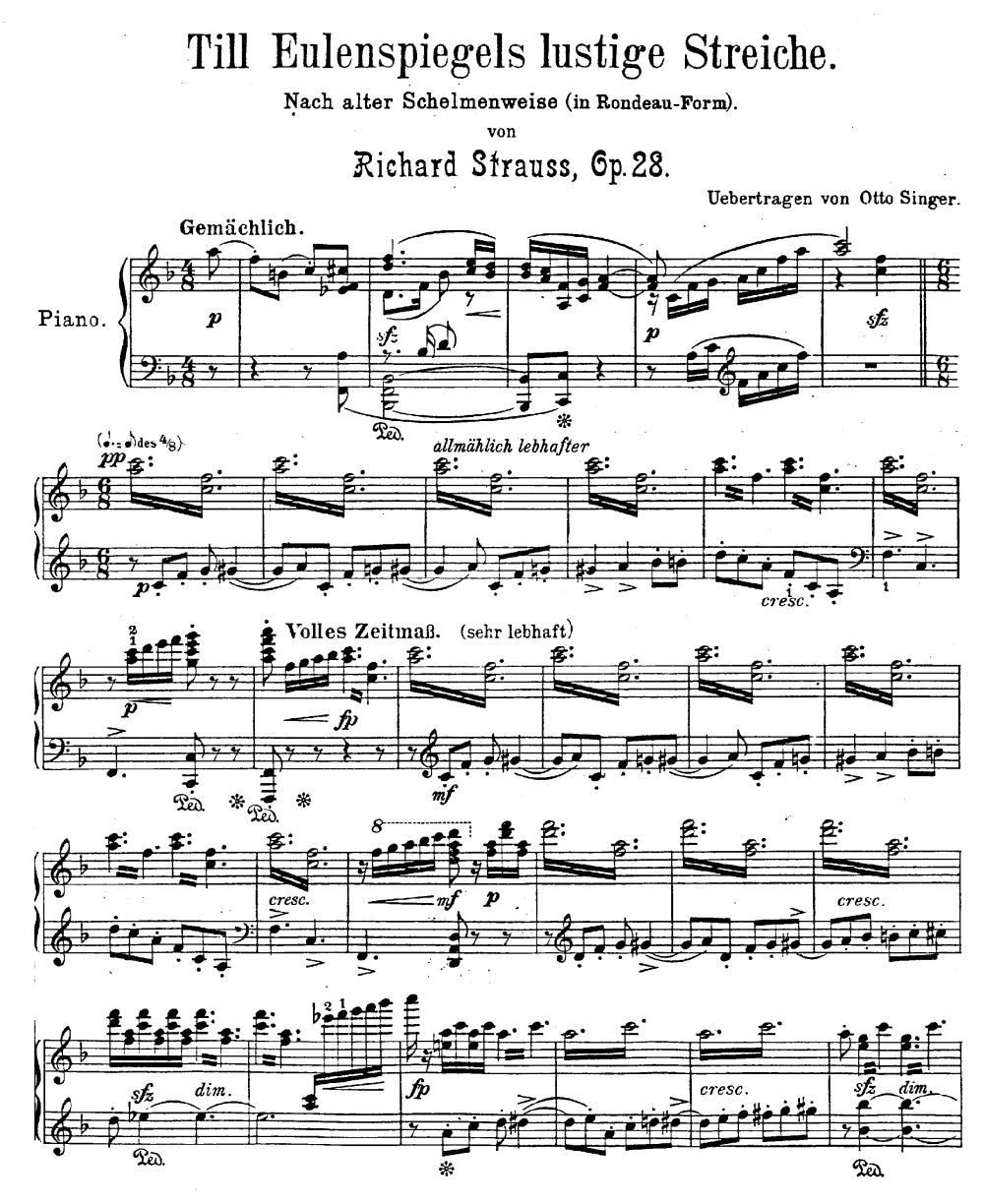

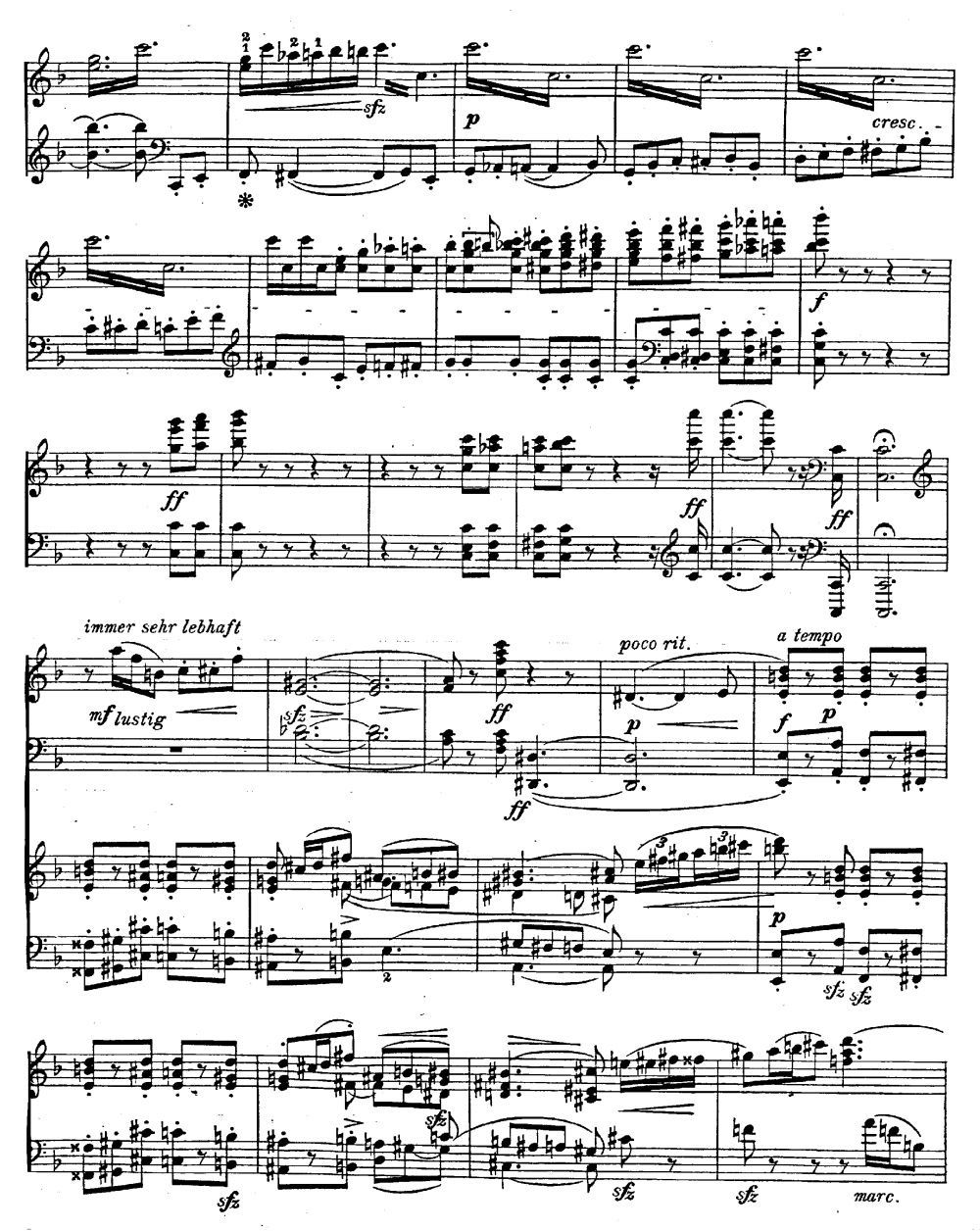

| Beispiele – Liszt: Klavierkonzerte; Tschaikowskij: Fünfte Symphonie; Strauss: Till Eulenspiegel; Schönberg: Verklärte Nacht |

Zweidimensionale Sonatenform (nach Steven Vande Moortele; auch: double-function form nach William Newman)

Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit: ein Werk ist zugleich als Sonatensatz (gegliedert in Exposition, Durchführung und Reprise)

und als mehrteiliger Zyklus (unterteilbar in Kopfsatz, einen oder mehrere Binnensätze und Finale) wahrnehmbar

Beispiele – Liszt: Klaviersonate h-Moll; Strauss: Don Juan; Schönberg: Kammersymphonien; Bartók: Drittes Streichquartett

AUFGABEN

(1) Machen Sie sich ästhetische und formale Unterschiede zwischen Programmsymphonie und symphonischer Dichtung sowie zwischen Oper und Musikdrama bewusst.

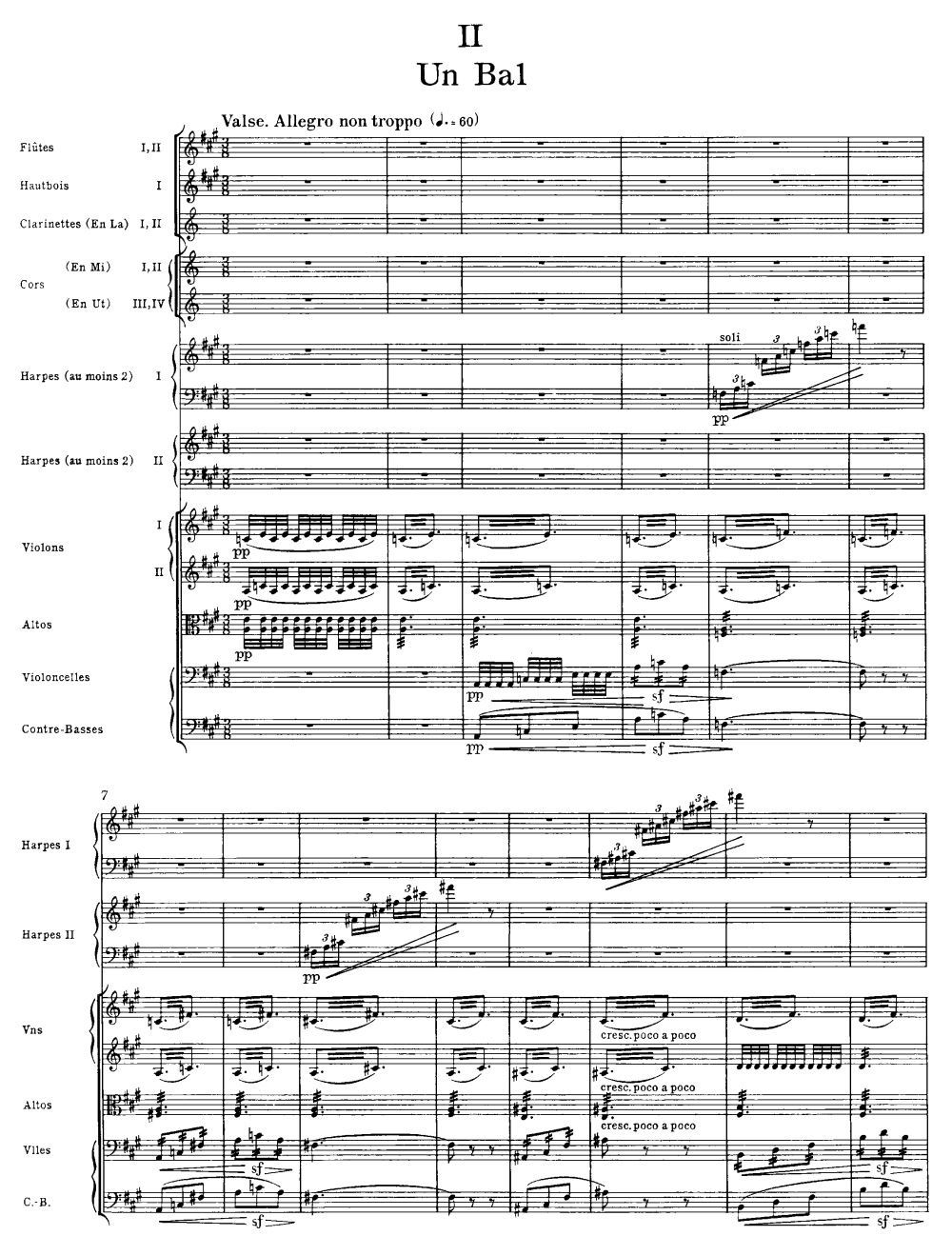

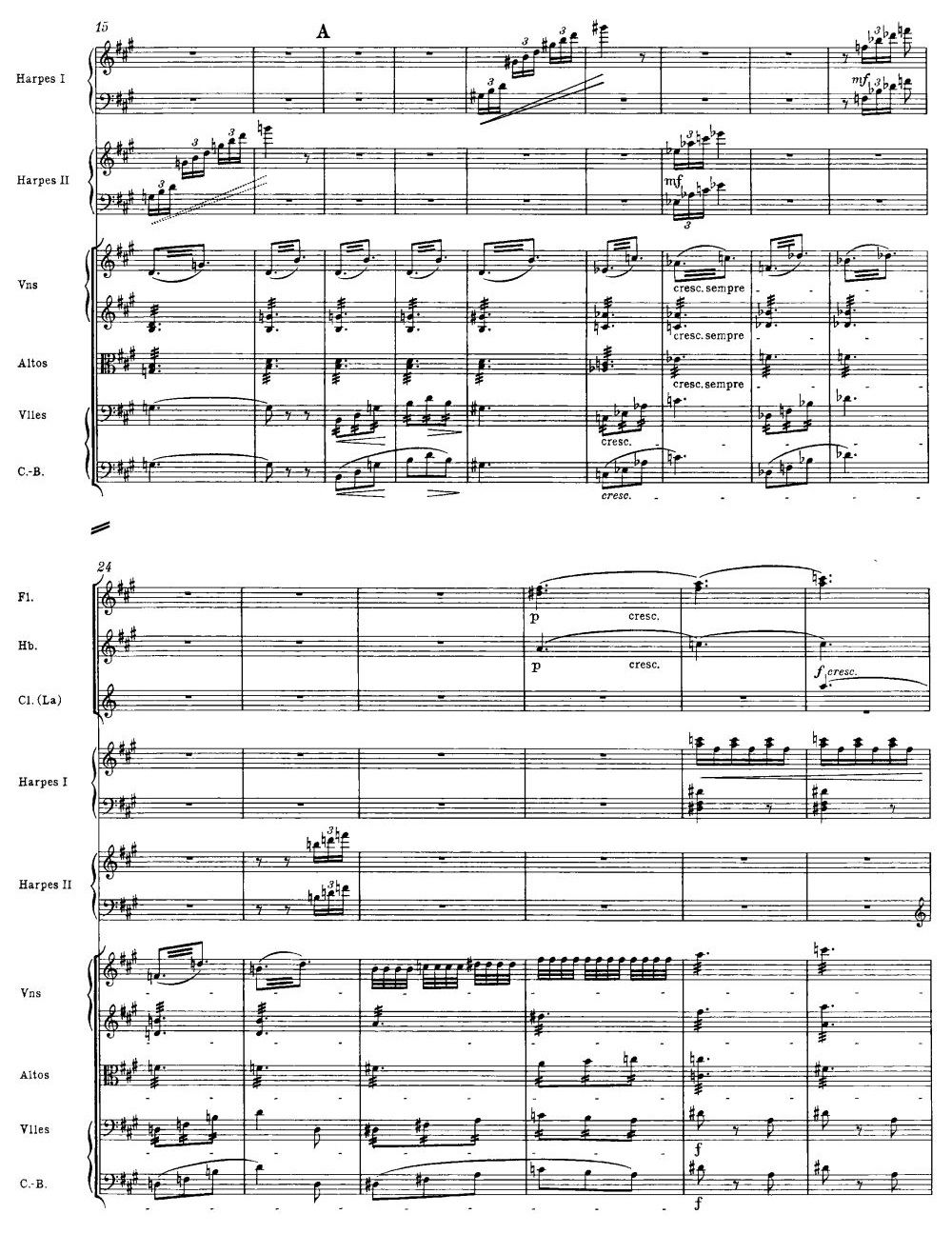

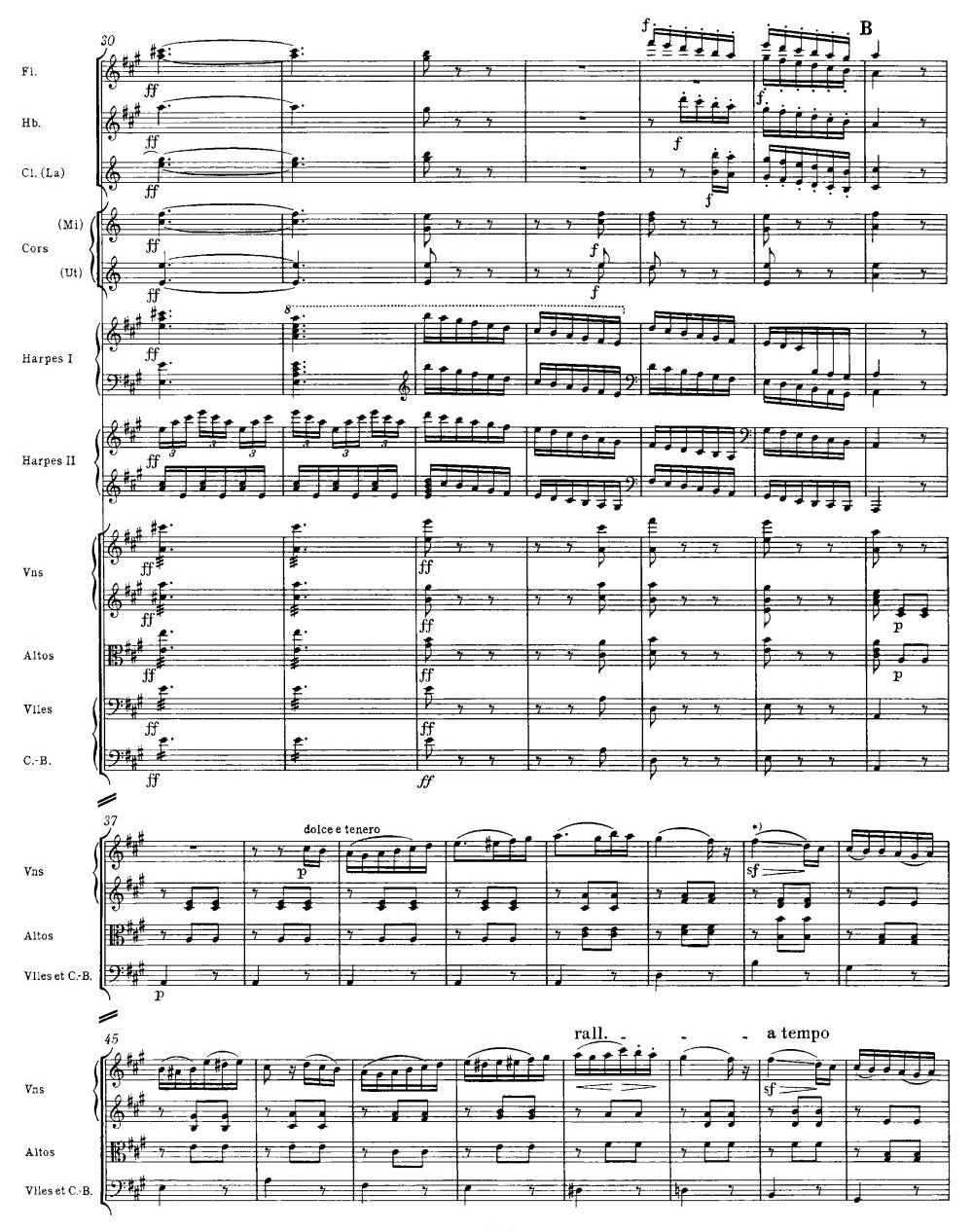

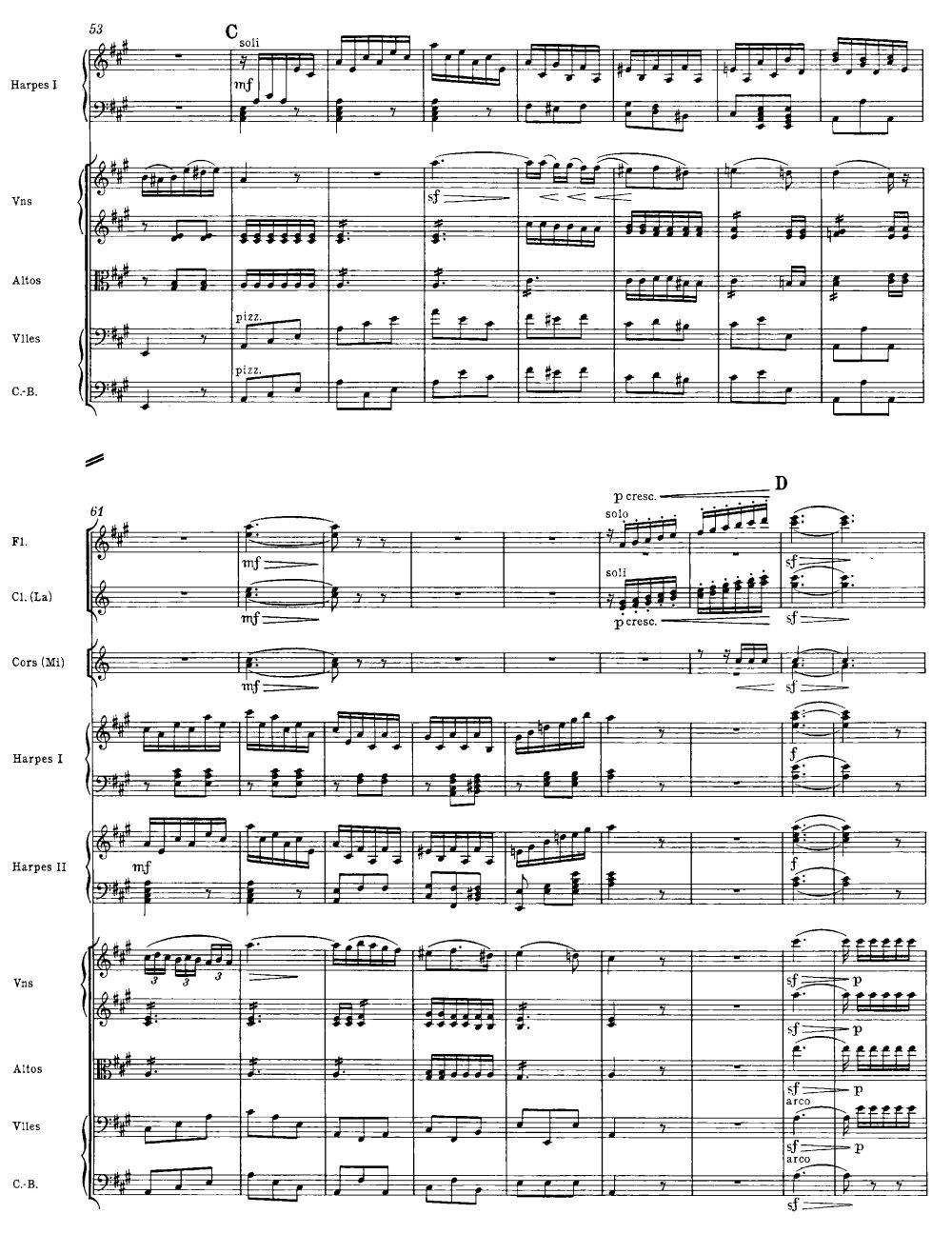

(2) Untersuchen und gliedern Sie das Hauptthema aus dem II. Satz Un bal der Symphonie fantastique op. 14 von Hector Berlioz.

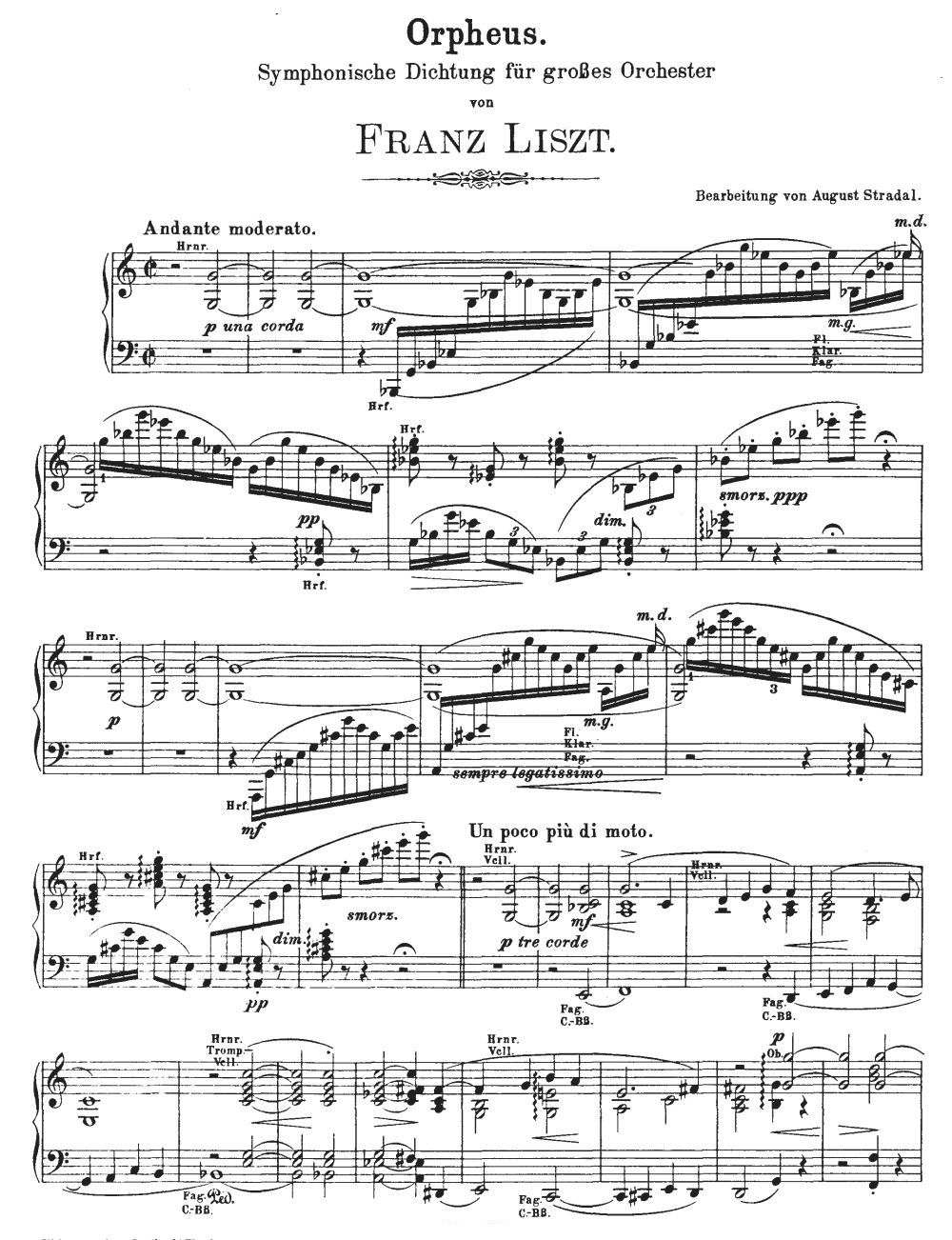

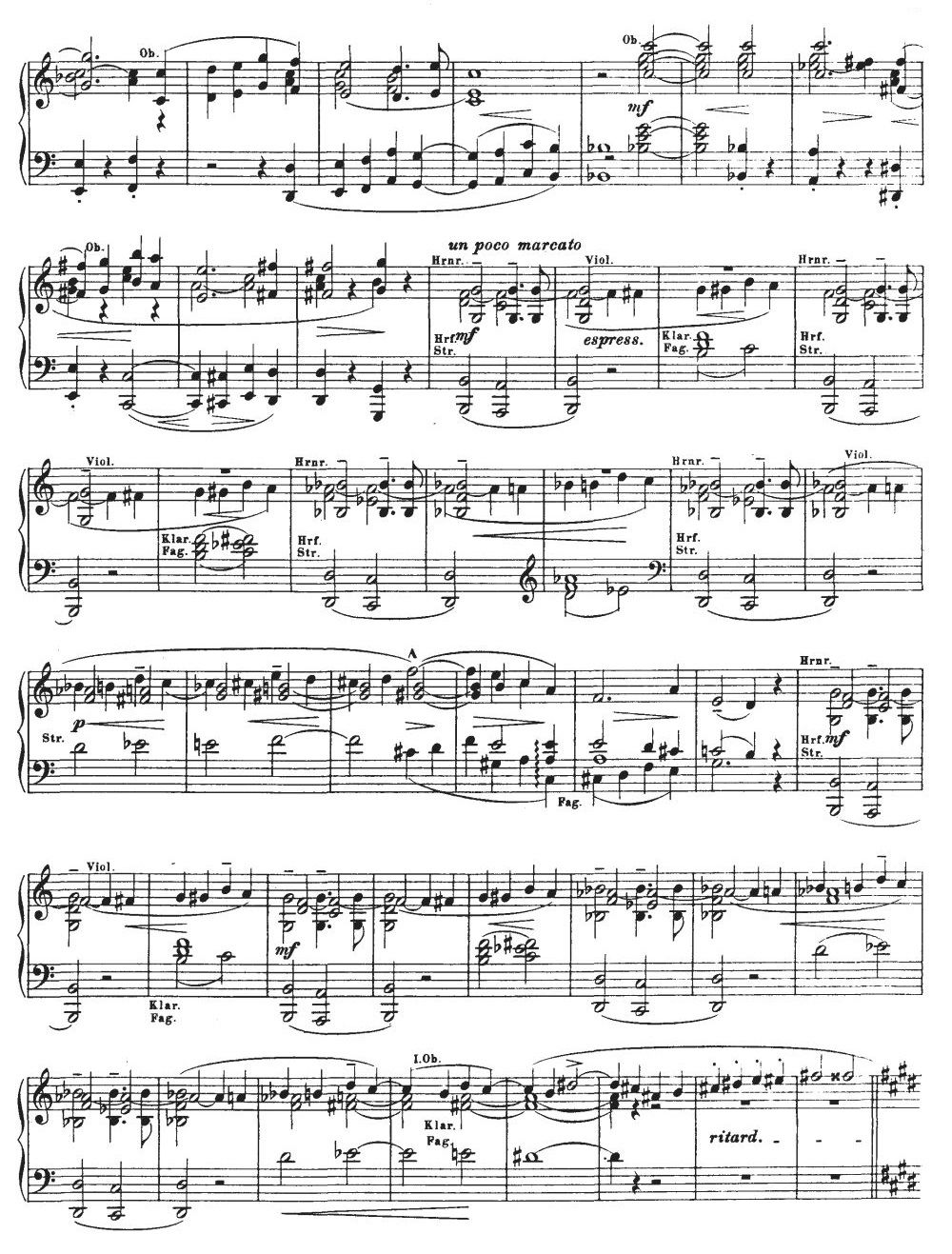

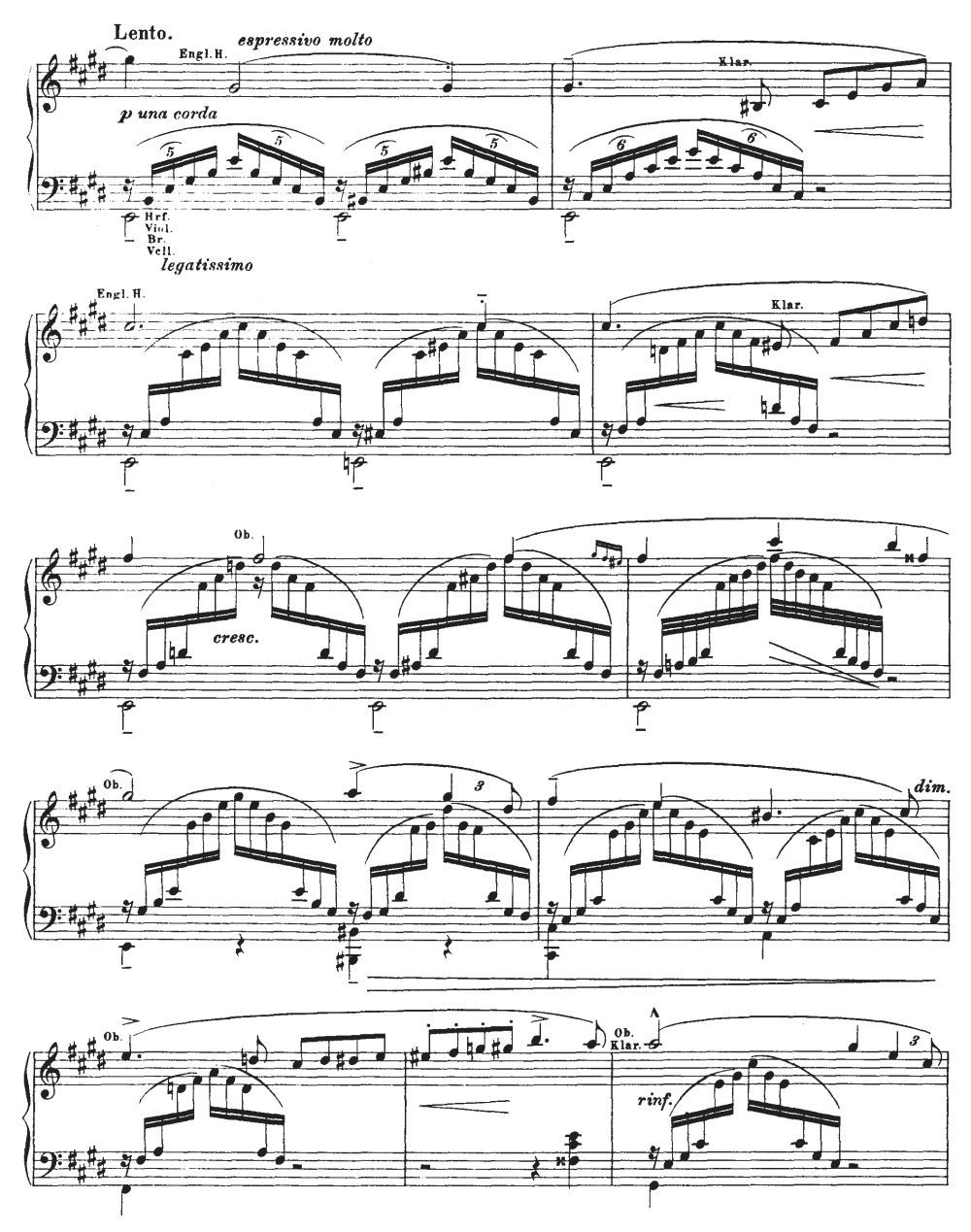

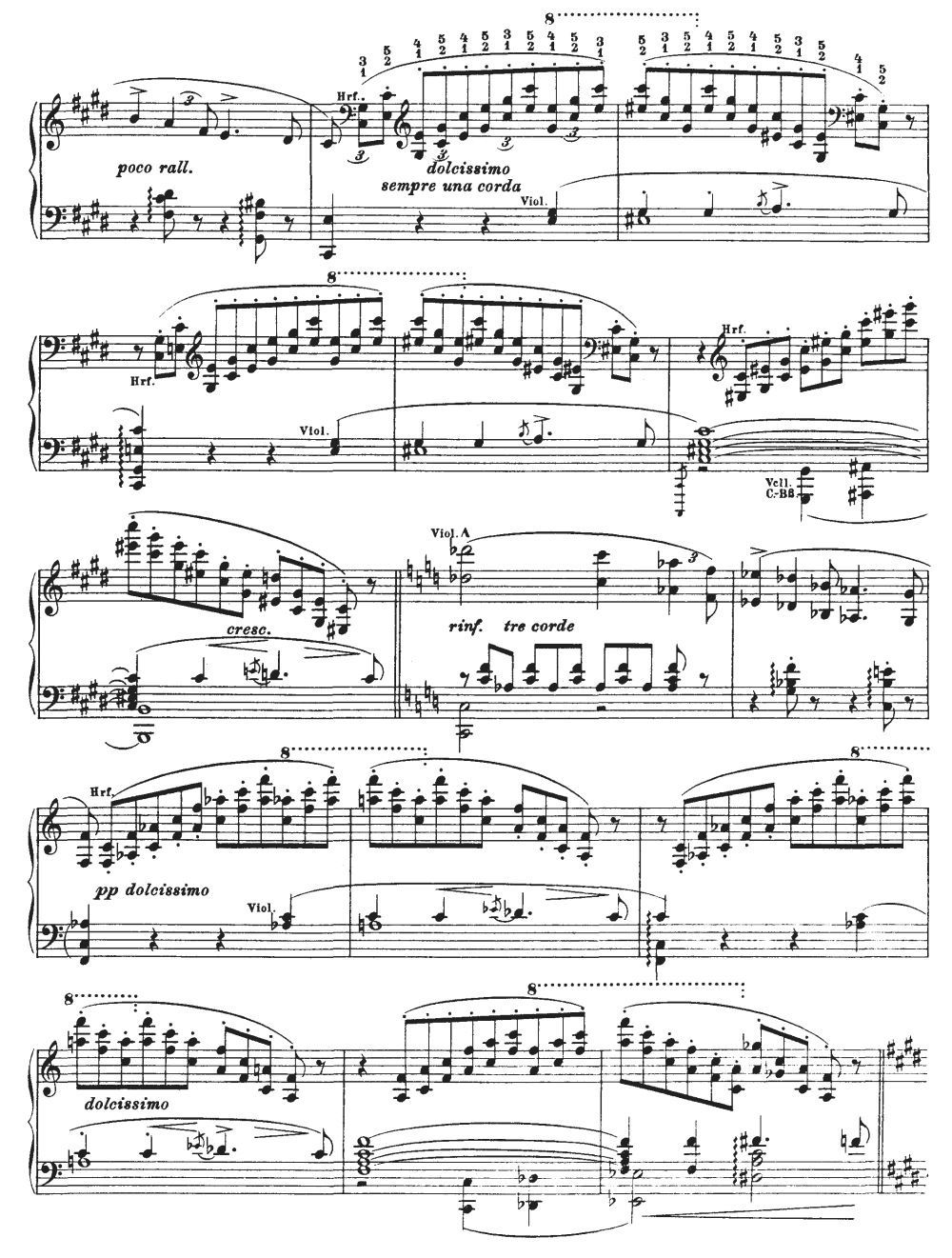

(3) Untersuchen Sie den Beginn der symphonischen Dichtung Orpheus von Franz Liszt und bestimmen Sie Merkmale der Syntax und Thementransformation.

(4) Untersuchen Sie den Beginn der symphonischen Dichtung Till Eulenspiegel op. 28 von Richard Strauss und identifizieren Sie Leitmotive in wechselnder Instrumentation.

(5) Untersuchen und gliedern Sie den Beginn der Szene und Arie der Agathe aus dem I. Akt der Oper Der Freischütz op. 77 von Carl Maria von Weber.

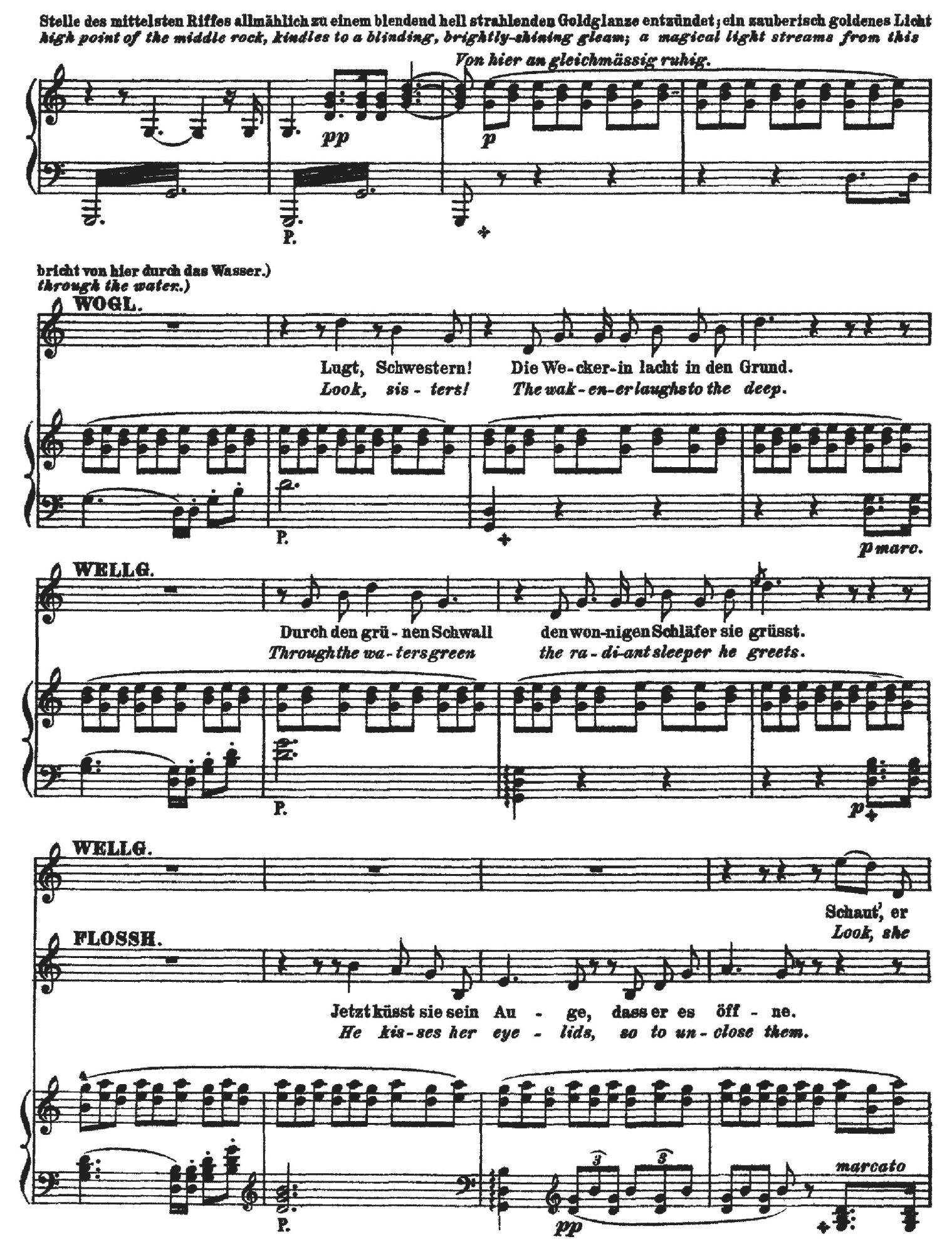

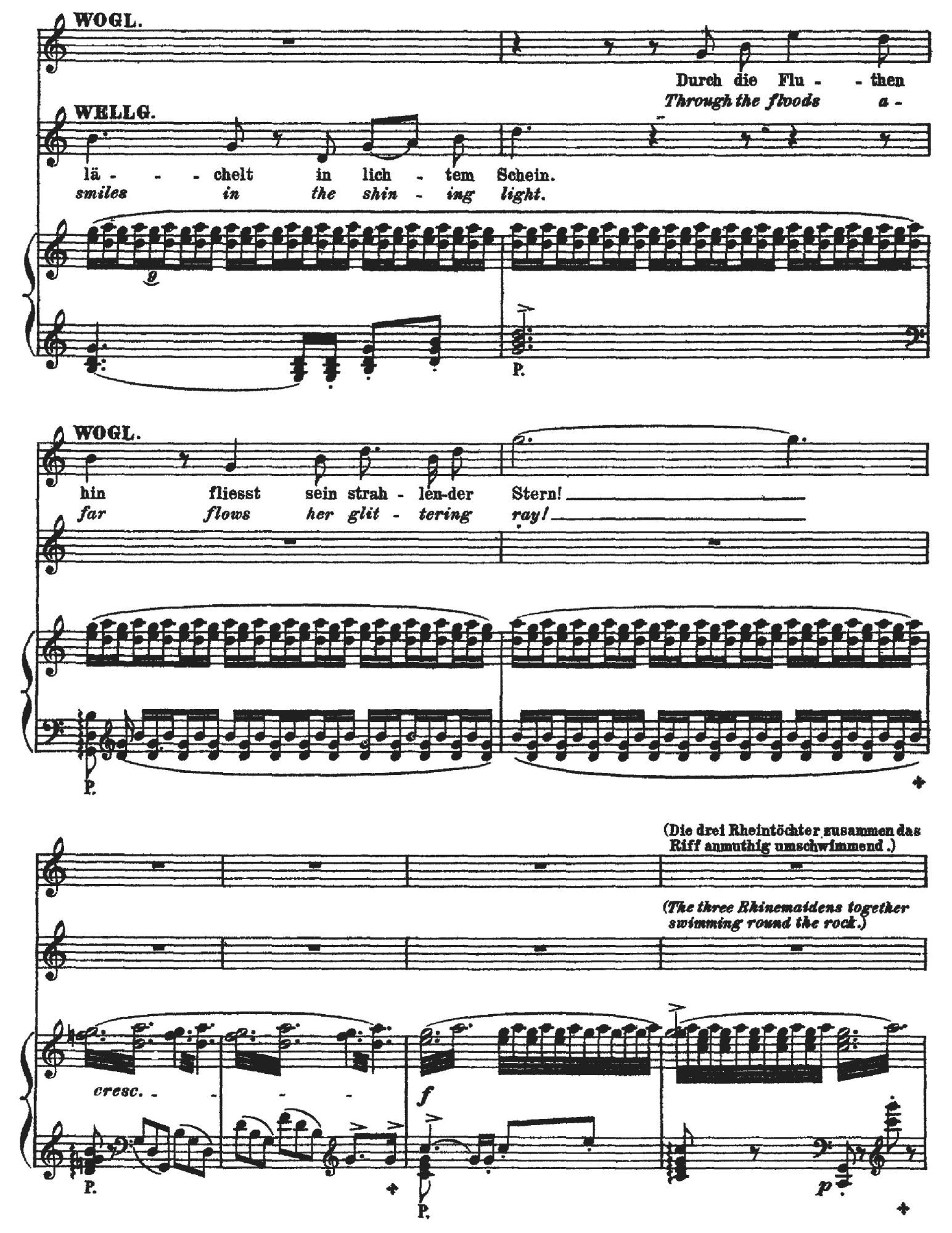

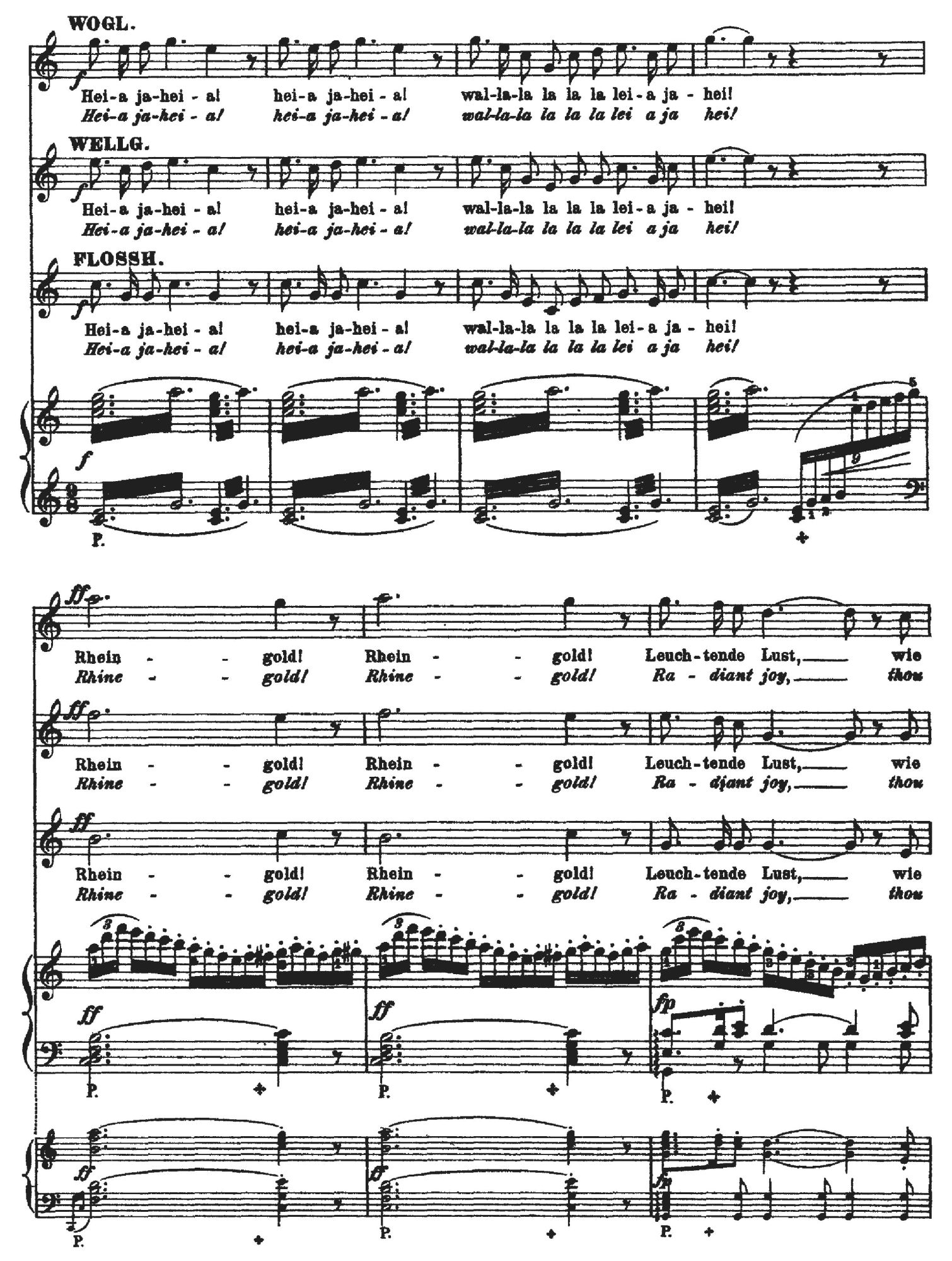

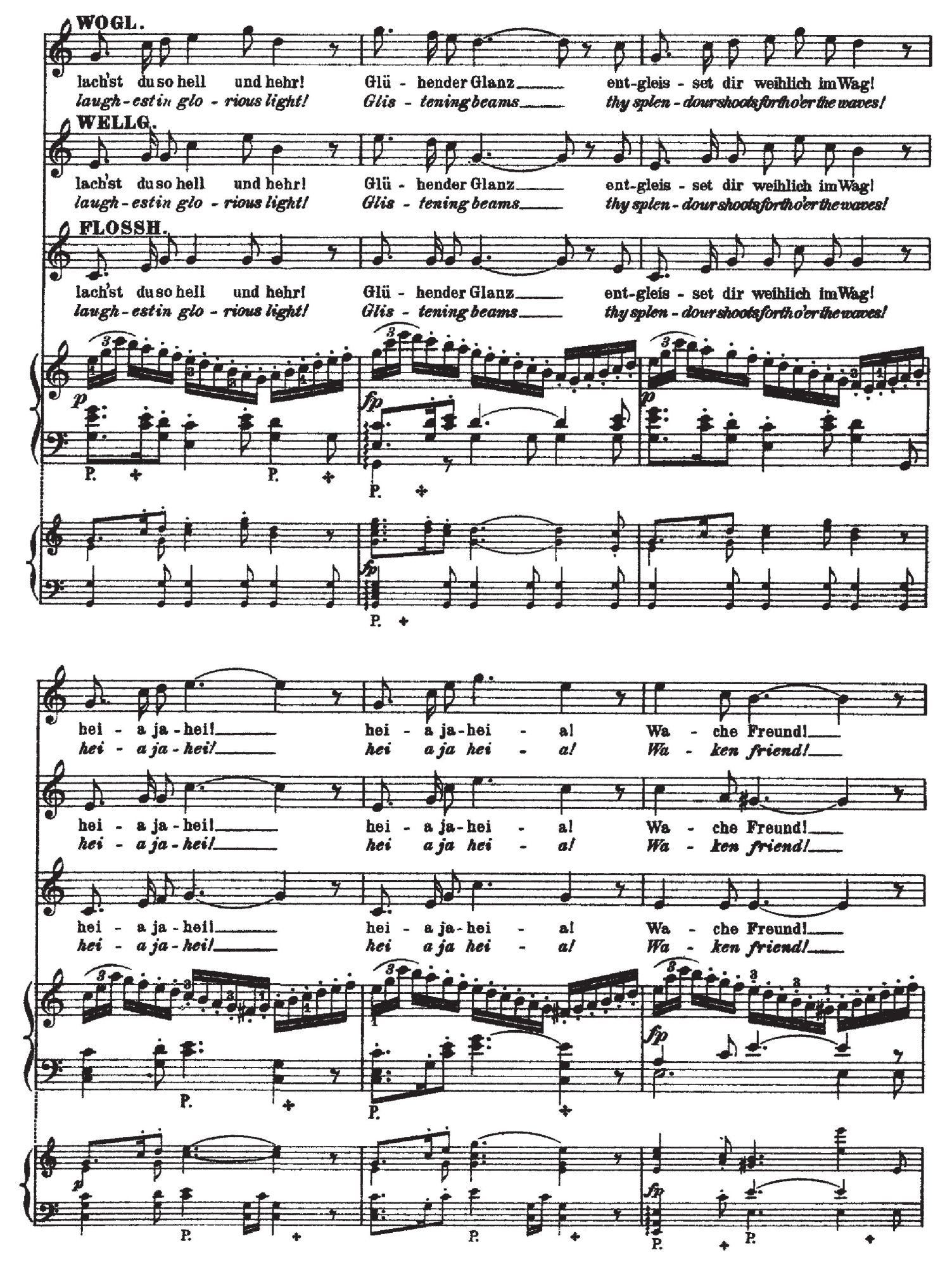

(6) Beschreiben Sie ästhetische und satztechnische Unterschiede gegenüber Weber in der Szene der Rheintöchter aus dem I. Akt des Rheingold von Richard Wagner.