Formenlehre: Tutorial 14 – Klassische Moderne: Formkonzepte, Tonhöhenordnungen

Symmetrie, Brückenform; Dodekaphonie, Serialismus; Tonalität und Modalität – PDF

Zurück zu Tutorial 13 – Romantik: Symphonik und Bühnenmusik | Weiter zu Tutorial 15 – Musik nach 1945: Stilistiken und Strömungen

Symmetrie als Formprinzip

Brückenform

Zeitliche Spiegelsymmetrie eines Einzelsatzes bzw. eines mehrsätzigen Werks; Formschema zB: A – B – C – [ D – C – ] B – A

In der Mitte liegt eine Symmetrieachse, ab der Formteile oder Sätze in umgekehrter Reihenfolge wiederkehren (evtl. variiert)

Vielfältige Beispiele im Schaffen Bartóks: viertes und fünftes Streichquartett, zweites Klavierkonzert, Konzert für Orchester

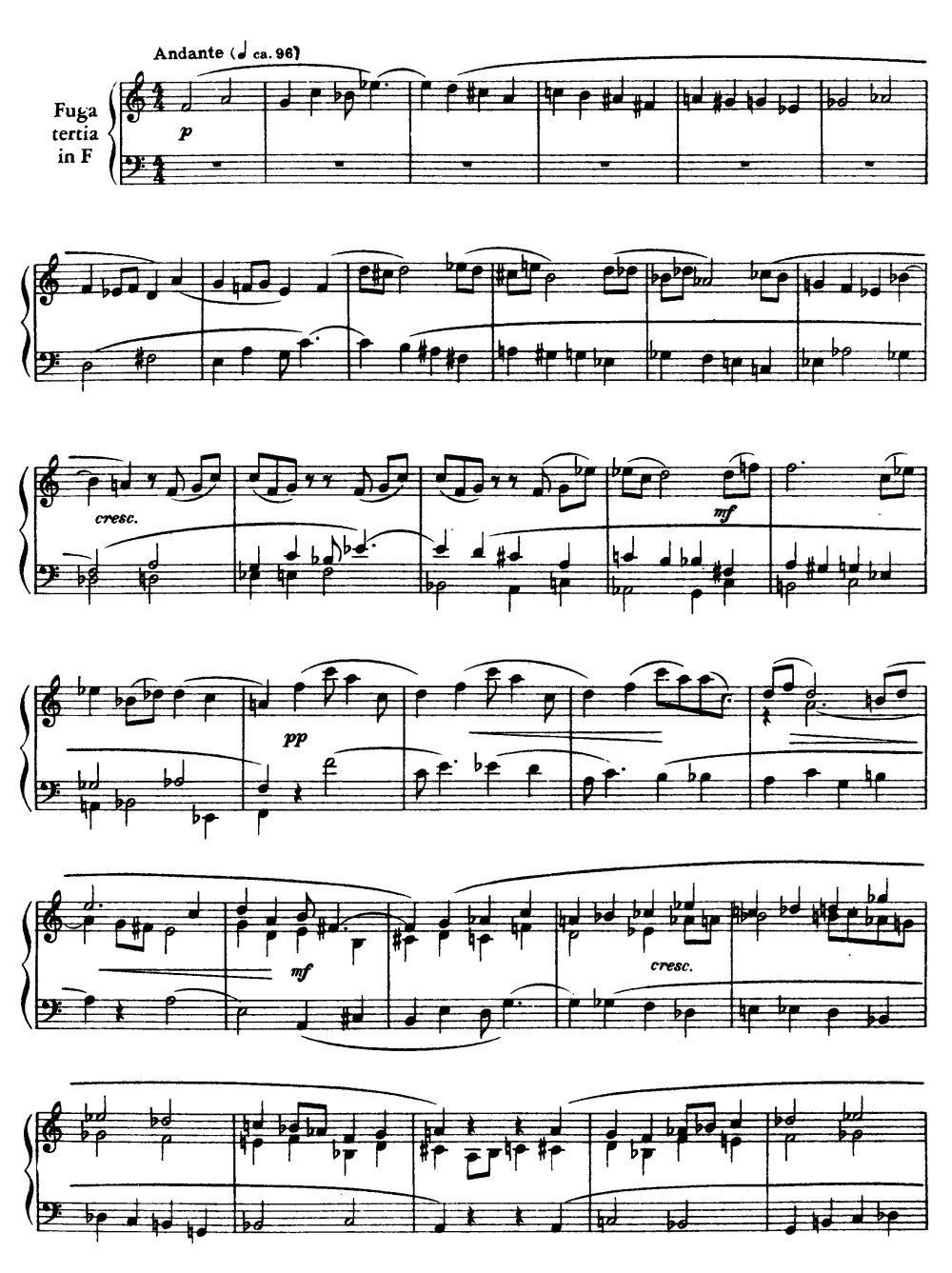

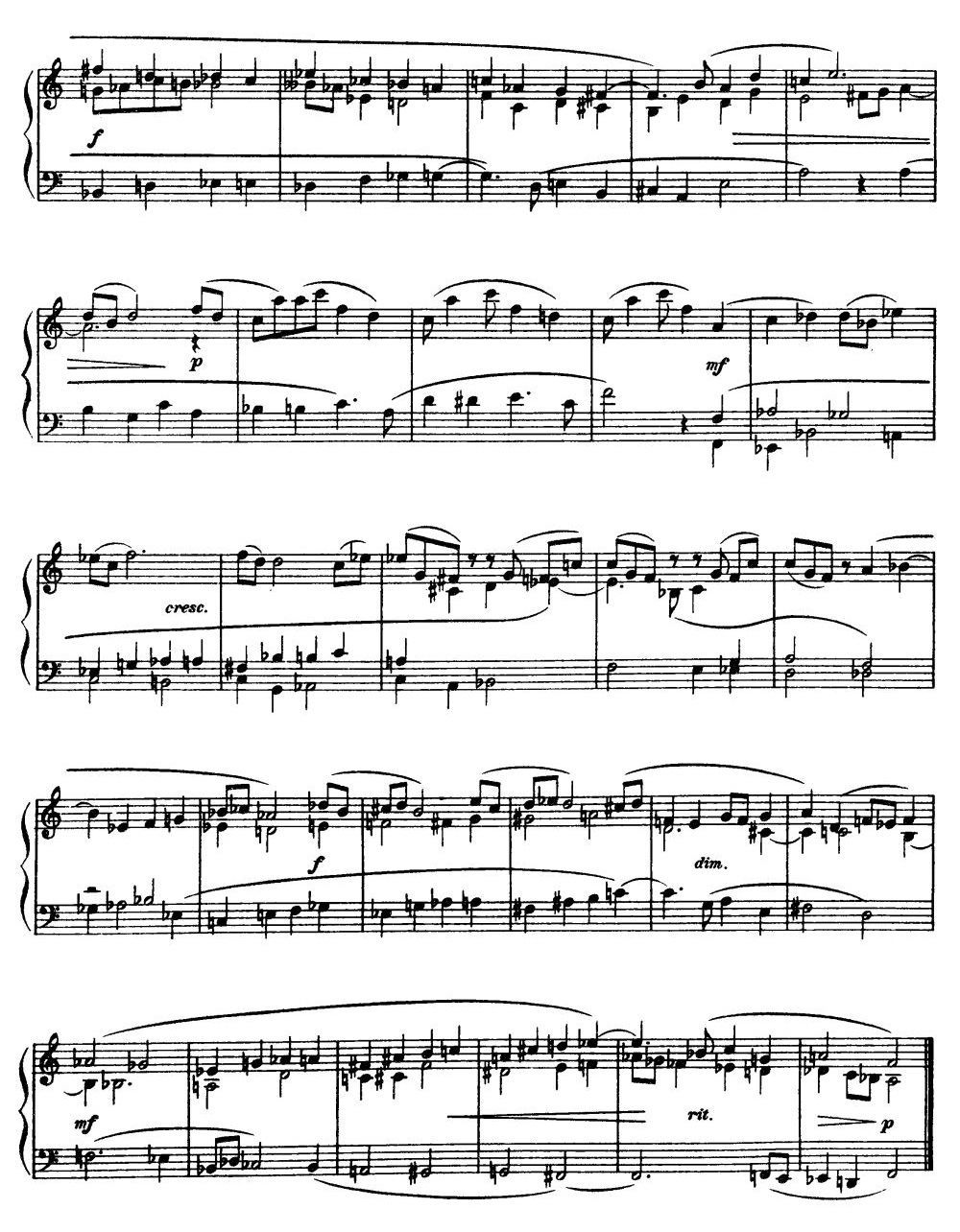

Weitere palindromartig gebaute Werke – Berg: Kammerkonzert, II. Satz; Webern: Symphonie op. 21; Hindemith: Ludus tonalis

Goldener Schnitt [Verhältnis 1 : 1,618…]

Ableitung aus der Fibonacci-Folge [1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 … ]: der Goldene Schnitt entspricht dem Grenzwert der Quotienten der Nachbarzahlen

Seit der Antike in Architektur und Malerei als Symbol von Vollkommenheit und Ausgewogenheit verwendet (proportio divina)

In der Musik nutzbar als Formmodell (Proportionen von Teilen) oder als rhythmisches Muster (Folgen von Notenwerten)

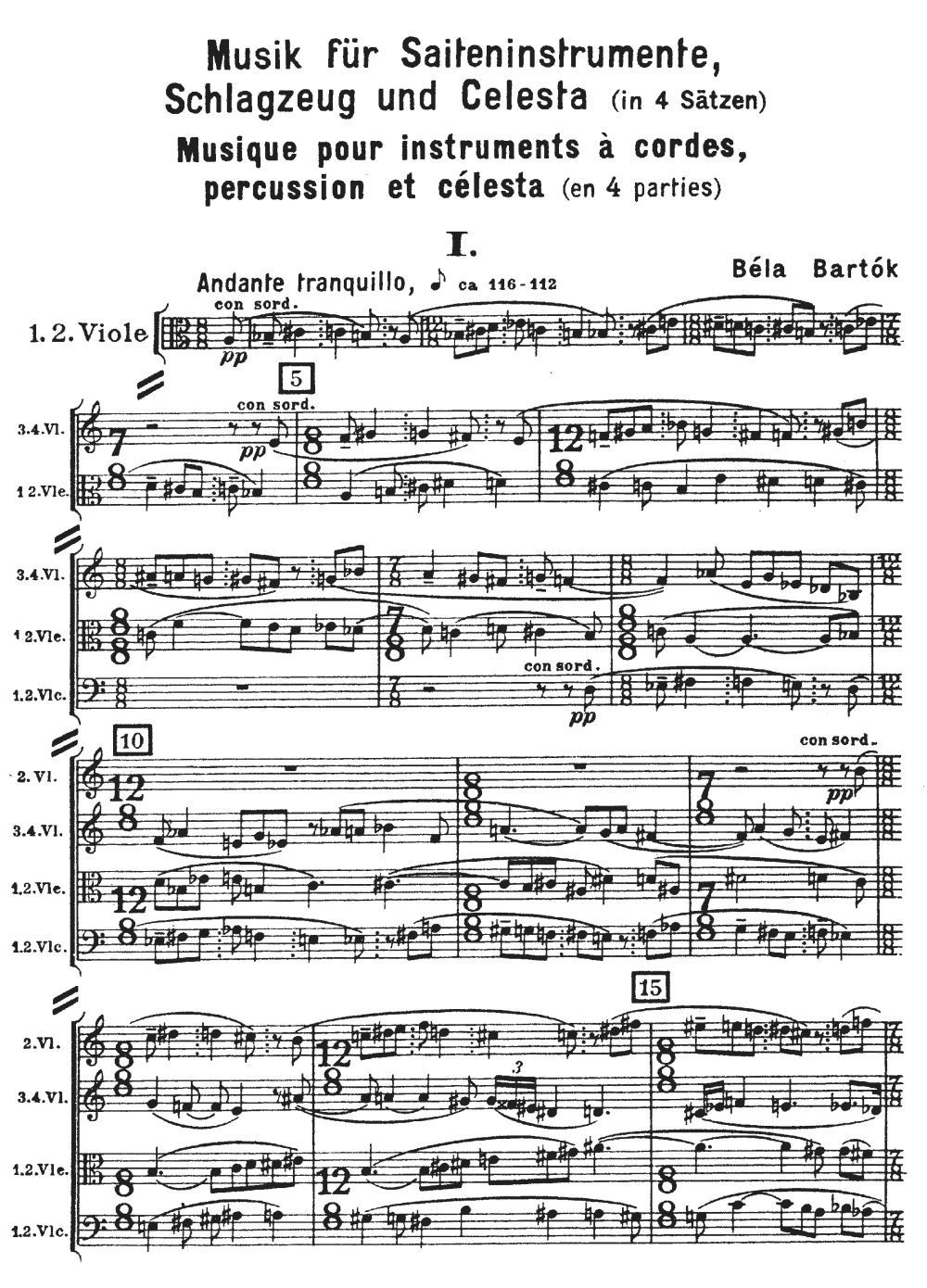

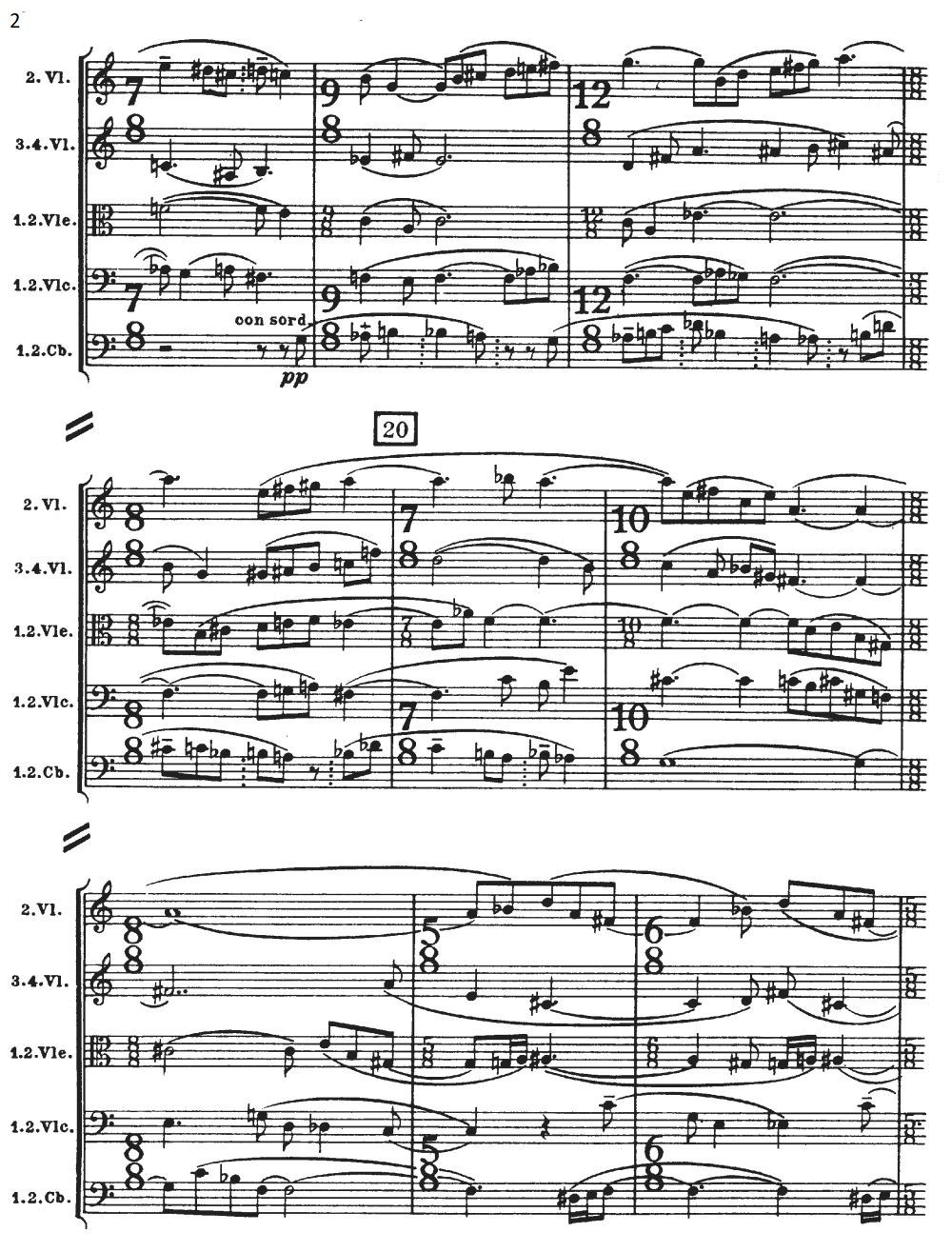

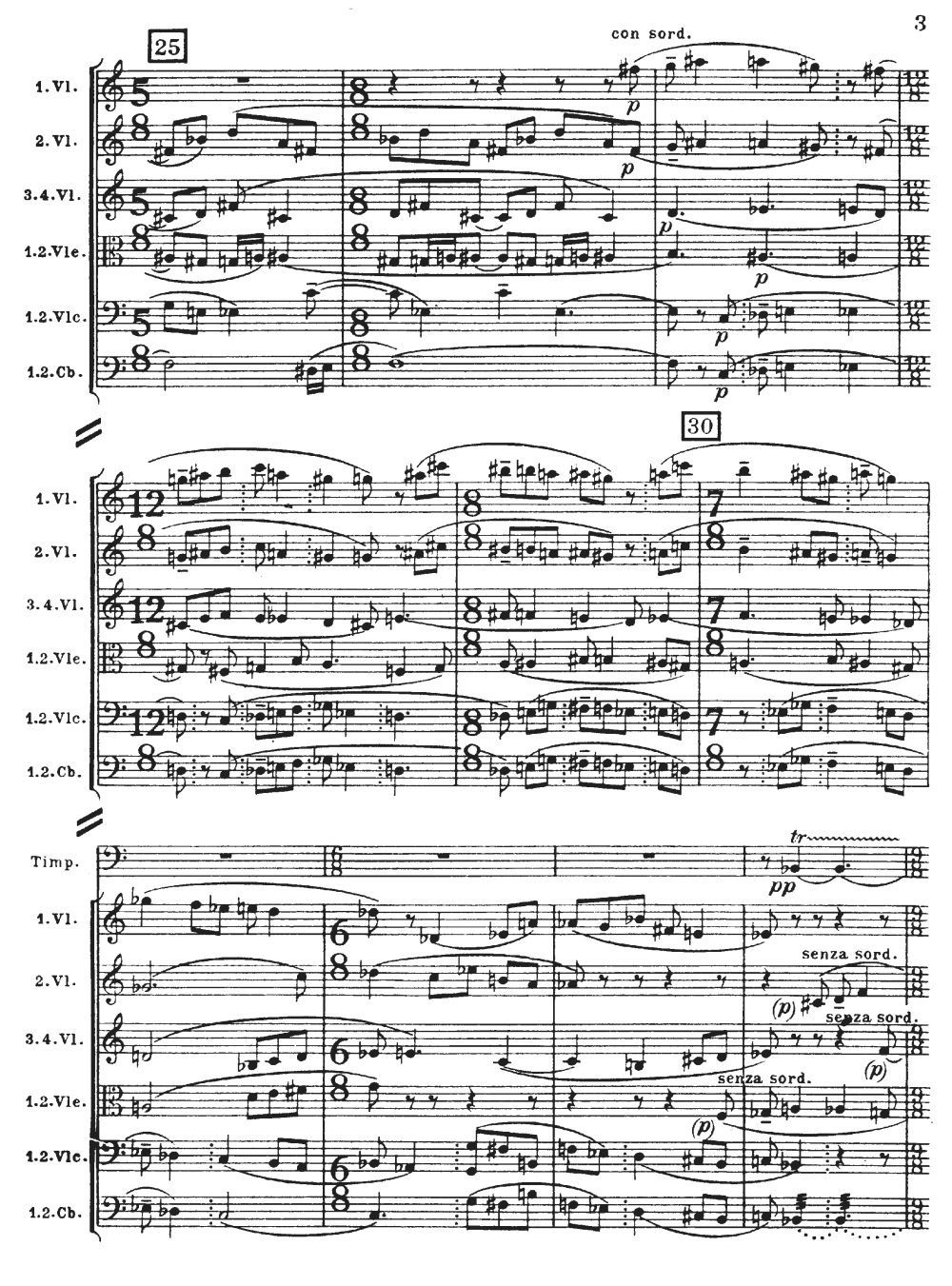

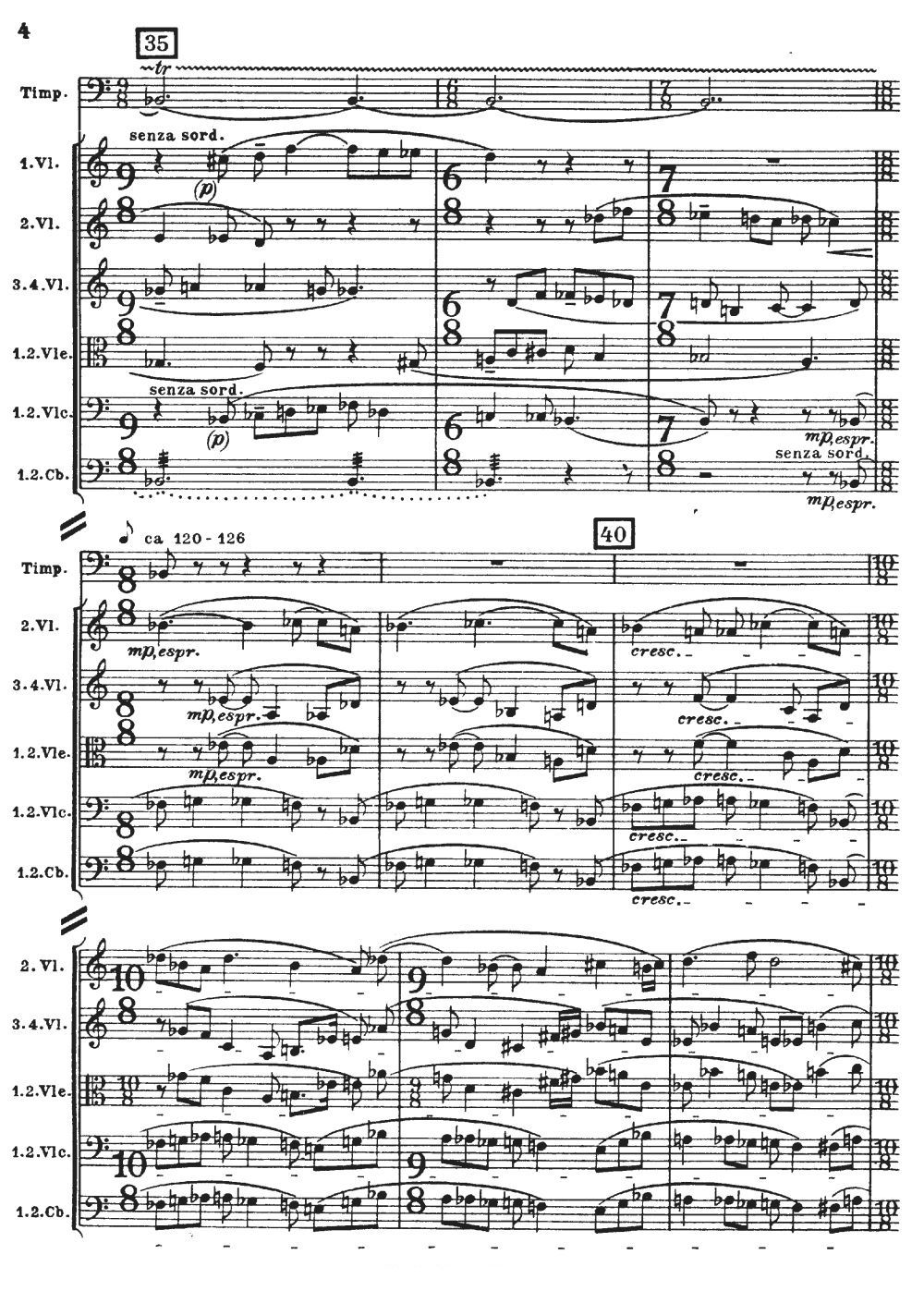

Beispiele – Bartók: Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta; Einfluss spürbar bei Lutosławski und Ligeti, auch bei Stockhausen und Grisey

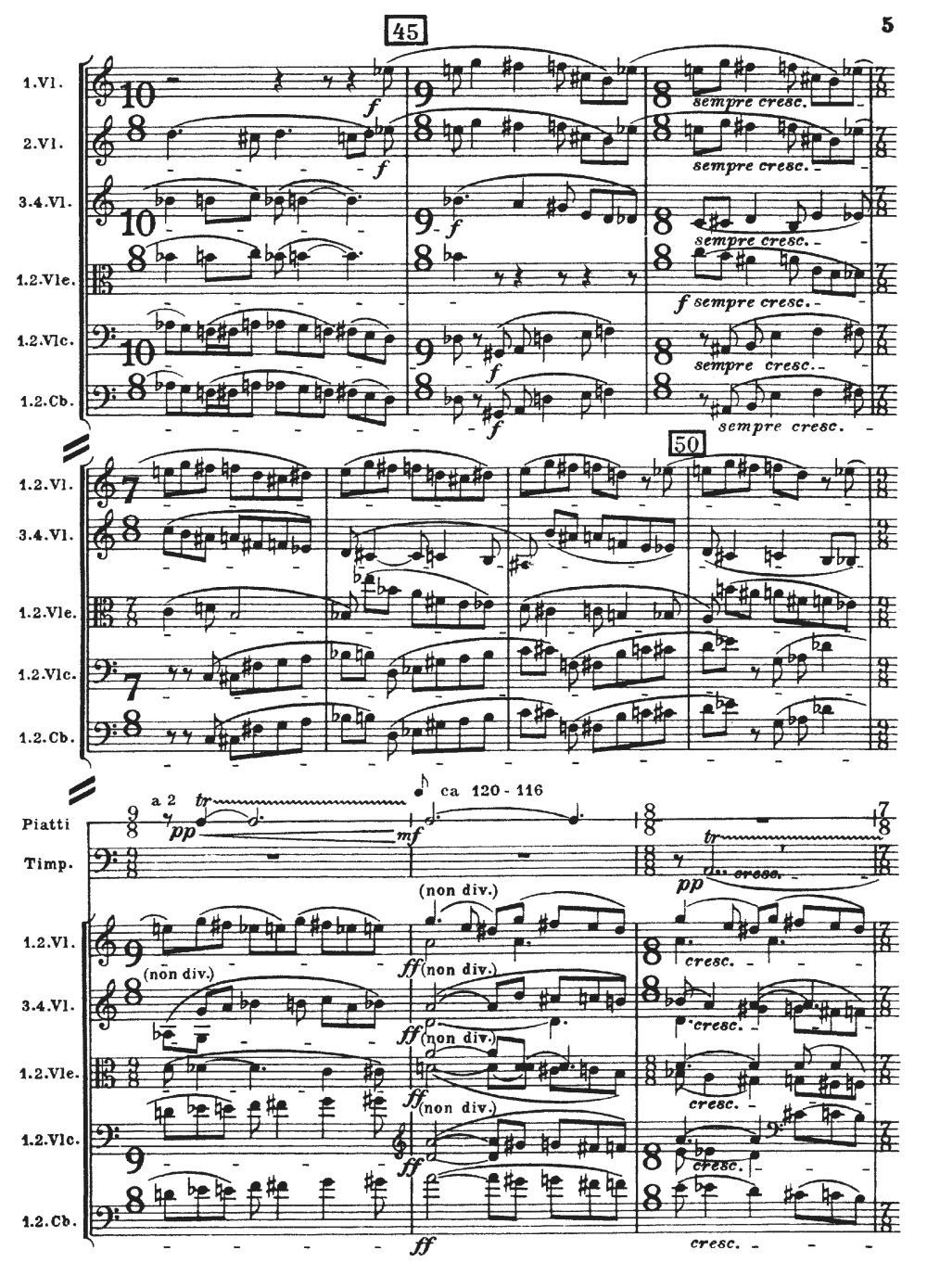

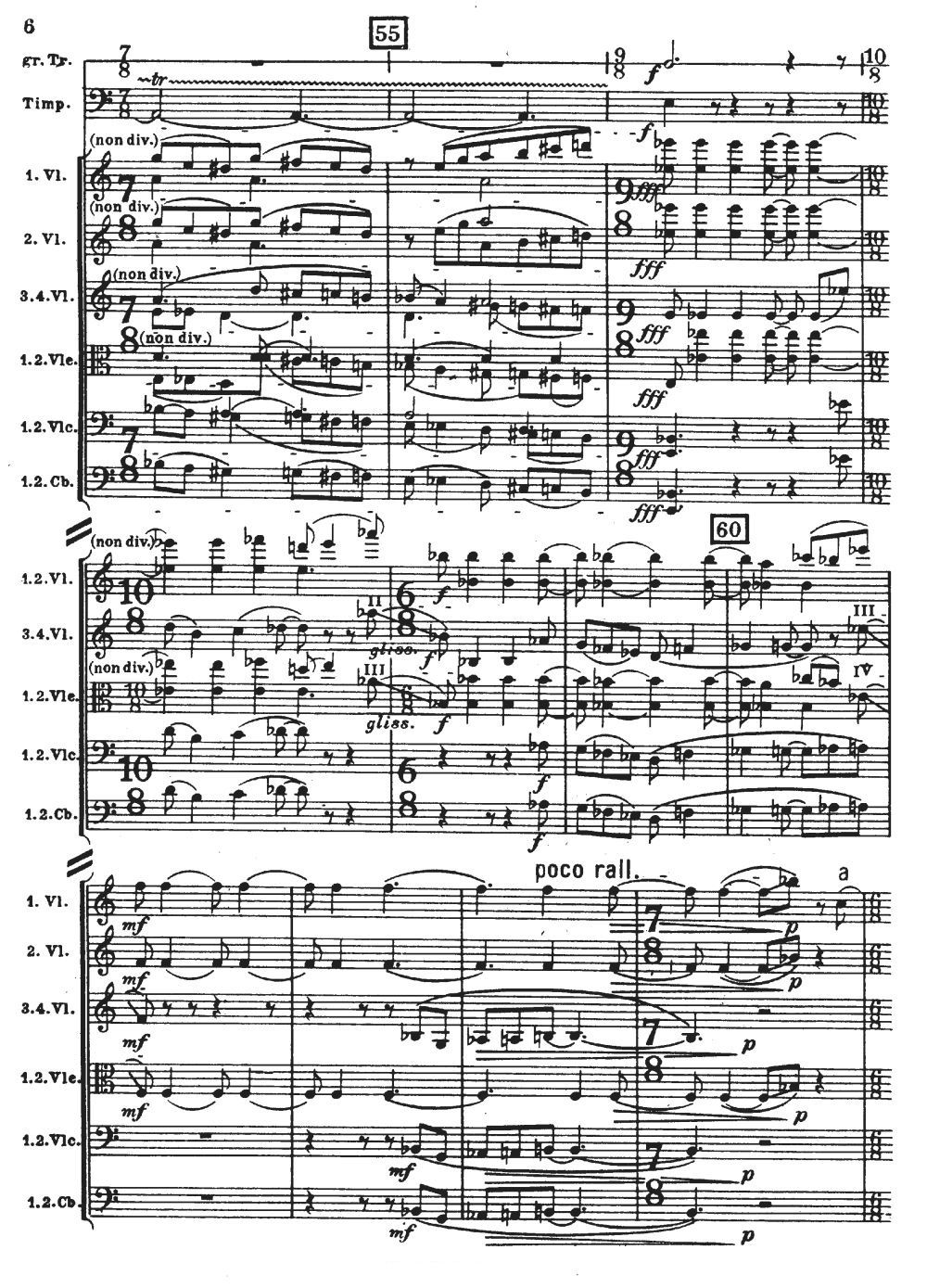

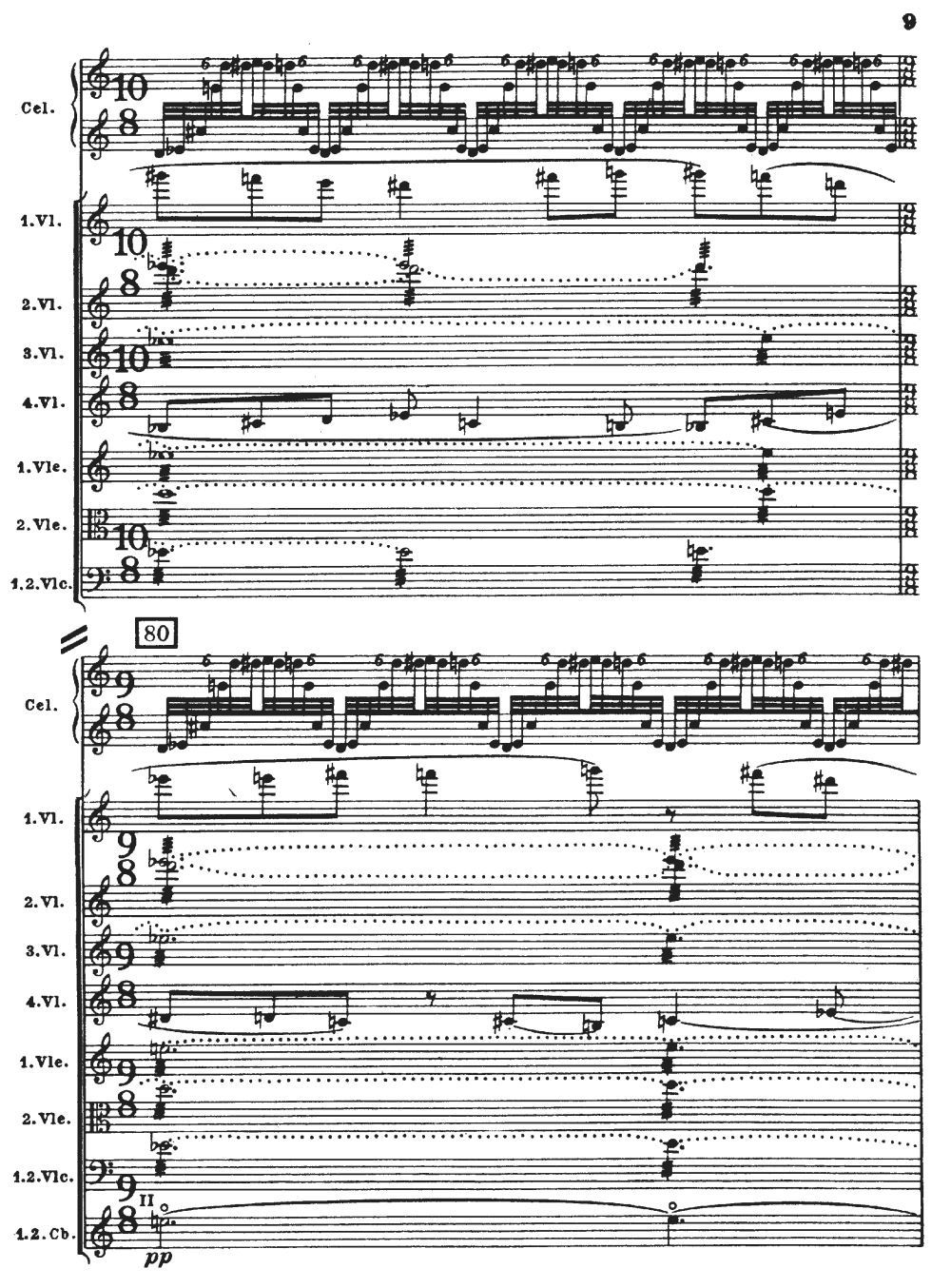

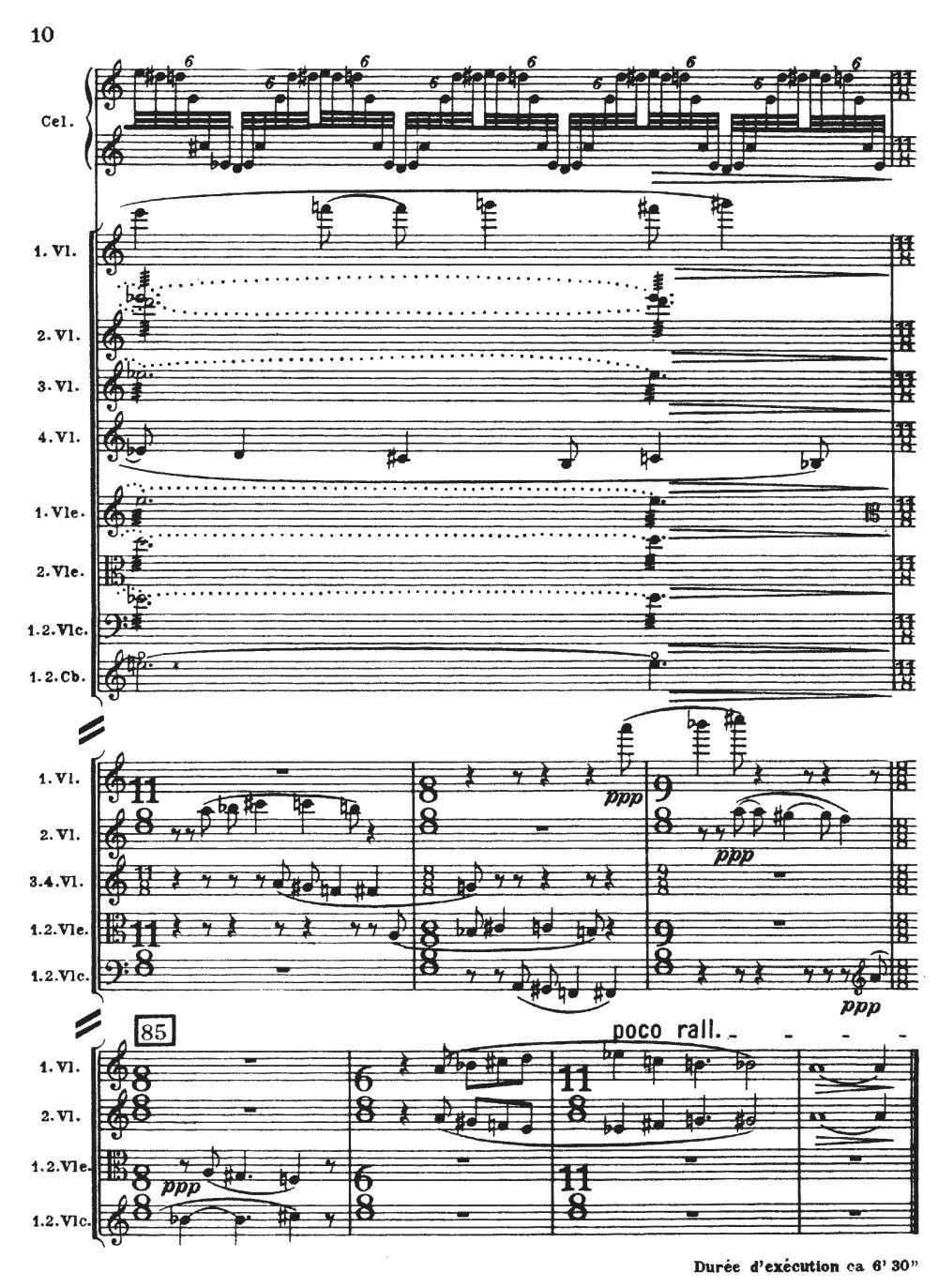

Béla Bartók: Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta (1936), I. Satz: Andante tranquillo

Quellen: IMSLP | YouTube | Analysefilm erstellt mit Audio Timeliner

Dodekaphonie und Serialismus

Zwölftontechnik

Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen: entwickelt von Schönberg (um 1920), übernommen von Webern und Berg

Tonhöhen werden in Reihen organisiert; Enharmonik ist irrelevant (cis = des); Töne dürfen erst wiederkehren, nachdem alle übrigen Reihentöne erklungen sind

Sonderform: Allintervallreihe, enthält nicht nur alle 12 Töne, sondern auch alle 11 Intervalle innerhalb der Oktave

Tropenlehre von Josef Matthias Hauer (bereits 1919): Reihen werden aus Konstellationen in Sechstongruppen gebildet

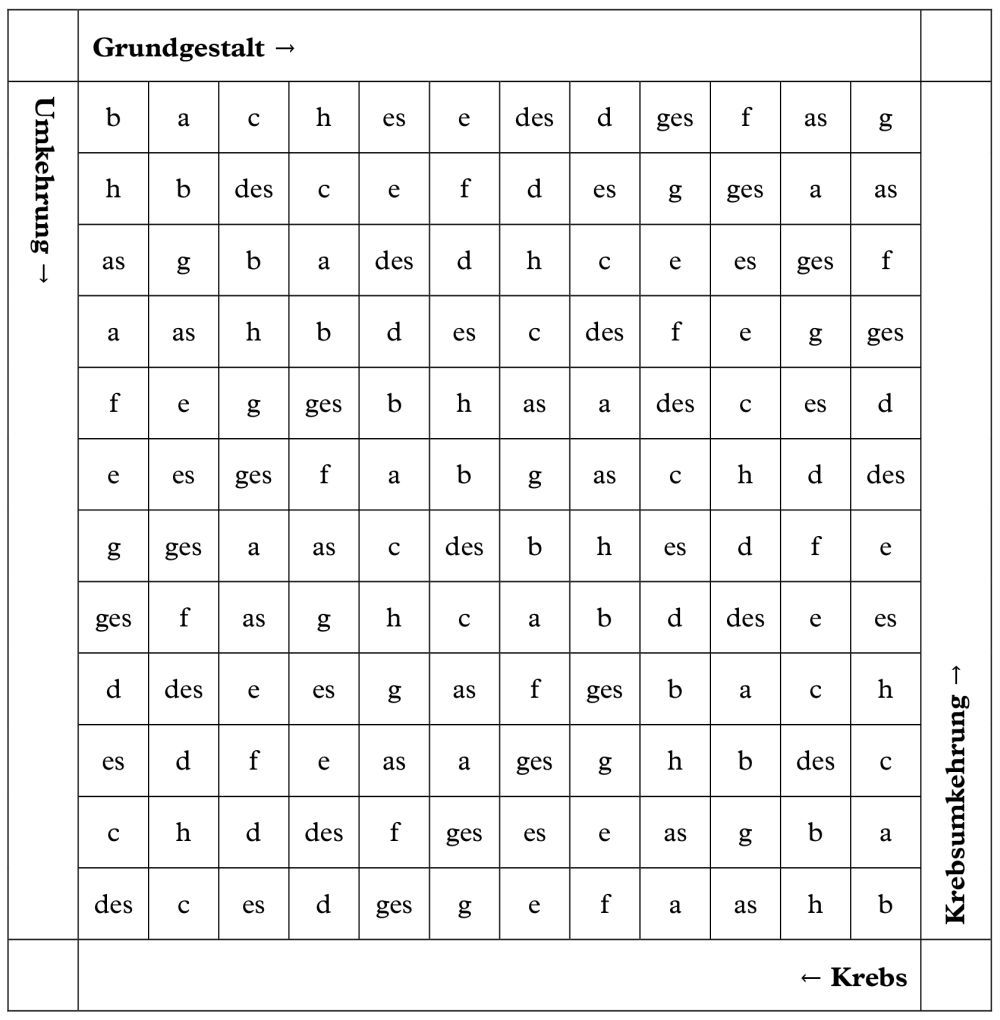

| Reihengestalten | (außerdem möglich: Transposition und ggf. Permutationen) | |

|---|---|---|

| G | Grundgestalt (enthält alle Töne jeweils einmal) | R E I H E |

| U | Umkehrung (vertikale Spiegelung: Intervallumkehrung) | ꓤ ꓱ ꓲ ꓧ ꓱ |

| K | Krebs (horizontale Spiegelung: Rückwärtigkeit) | E H I E R |

| KU = UK | Krebsumkehrung bzw. Krebs der Umkehrung | ꓱ ꓧ ꓲ ꓱ ꓤ |

Durch Reihentechniken werden die Tonhöhenstrukturen zusehends komplex; in anderen Bereichen kann die Musik jedoch weiterhin

traditionelle Muster und Modelle aufgreifen (Rhythmik, Syntax, Form); oft Rückgriffe auf barocke und klassische Formtypen

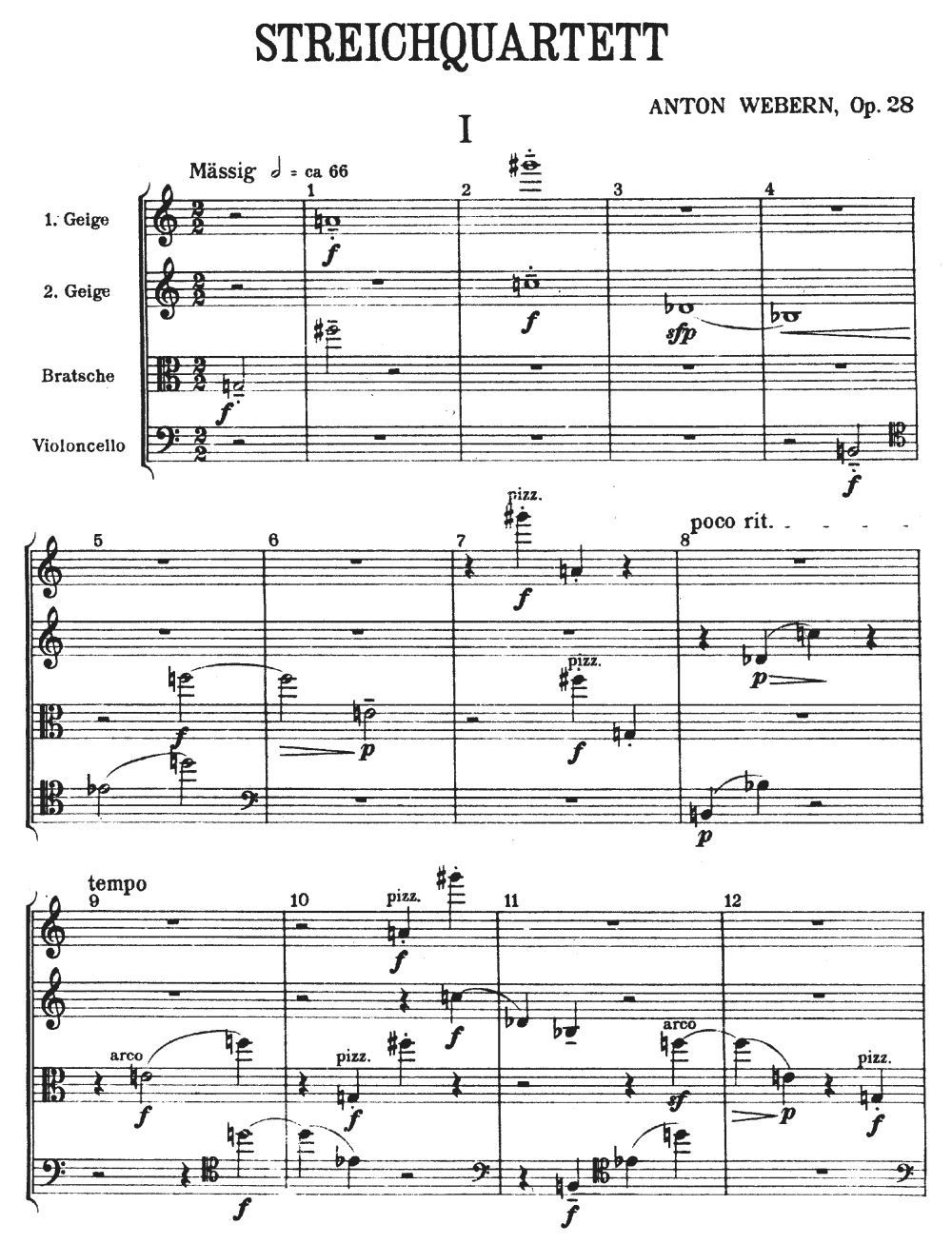

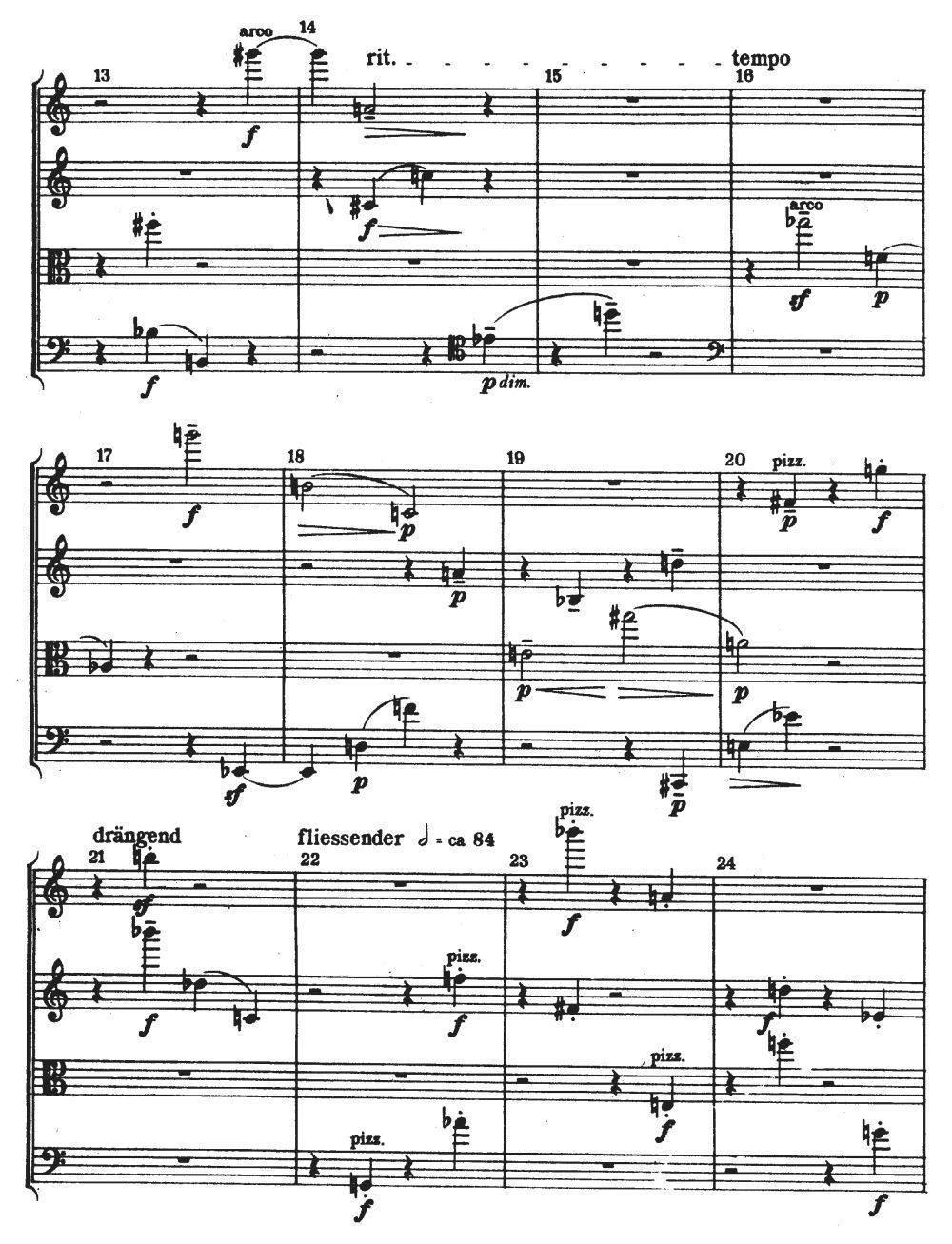

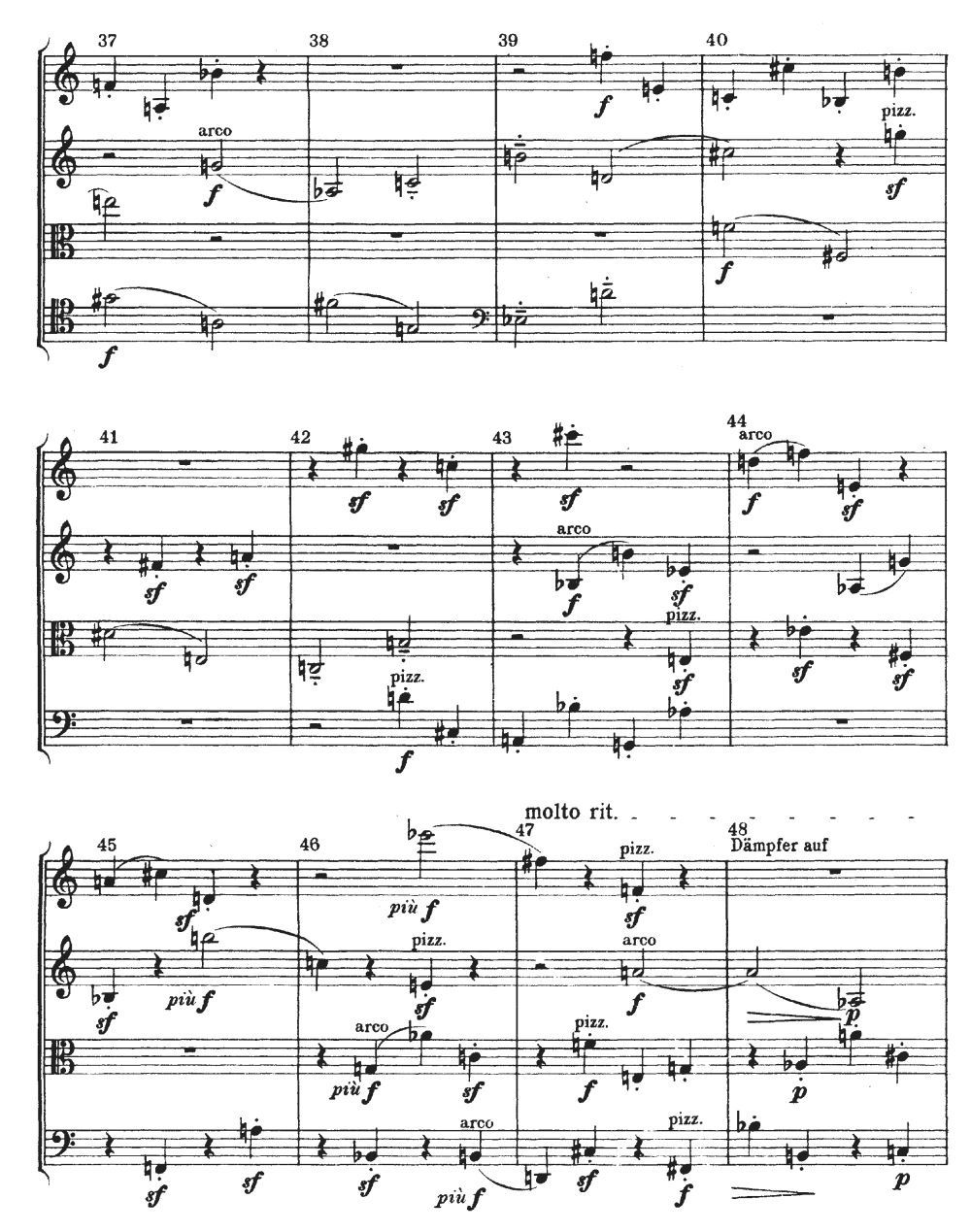

Anton Webern: Streichquartett op. 28, Reihenquadrat

Serielles Komponieren

Neben den Tonhöhen werden auch andere musikalische Parameter (Tondauern, Dynamik, Artikulation) in Reihen organisiert

Strenge Determinierung aller Details des Tonsatzes in radikaler Abkehr von traditionellen Musikästhetiken

Weitgehende Ausblendung von Expressivität, Subjektivität, persönlichem Geschmack; Protagonisten ab 1945: Boulez, Nono, Stockhausen

Exkurs: Tonalität im frühen 20. Jahrhundert

Durch Chromatisierung erweiterte Dur-Moll-Tonalität findet sich etwa in Liszts Spätwerk, auch bei Reger, Strauss, Mahler und dem frühen Schönberg

Impressionistische Harmonik, etwa bei Debussy und Ravel: Akkorde treten als eigenständige Farbwerte jenseits funktionaler Logik auf

Möglichkeiten in expressionistischer Musik

- Zentraltönigkeit: Klangzentrum und ›Prometheus-Akkord‹ bei Skrjabin; ›schwebende‹ Tonalität bei Szymanowski

- Quartenharmonik: kann die Akkordschichtung in Terzen ersetzen (etwa beim frühen Schönberg und bei Hindemith sowie im Jazz)

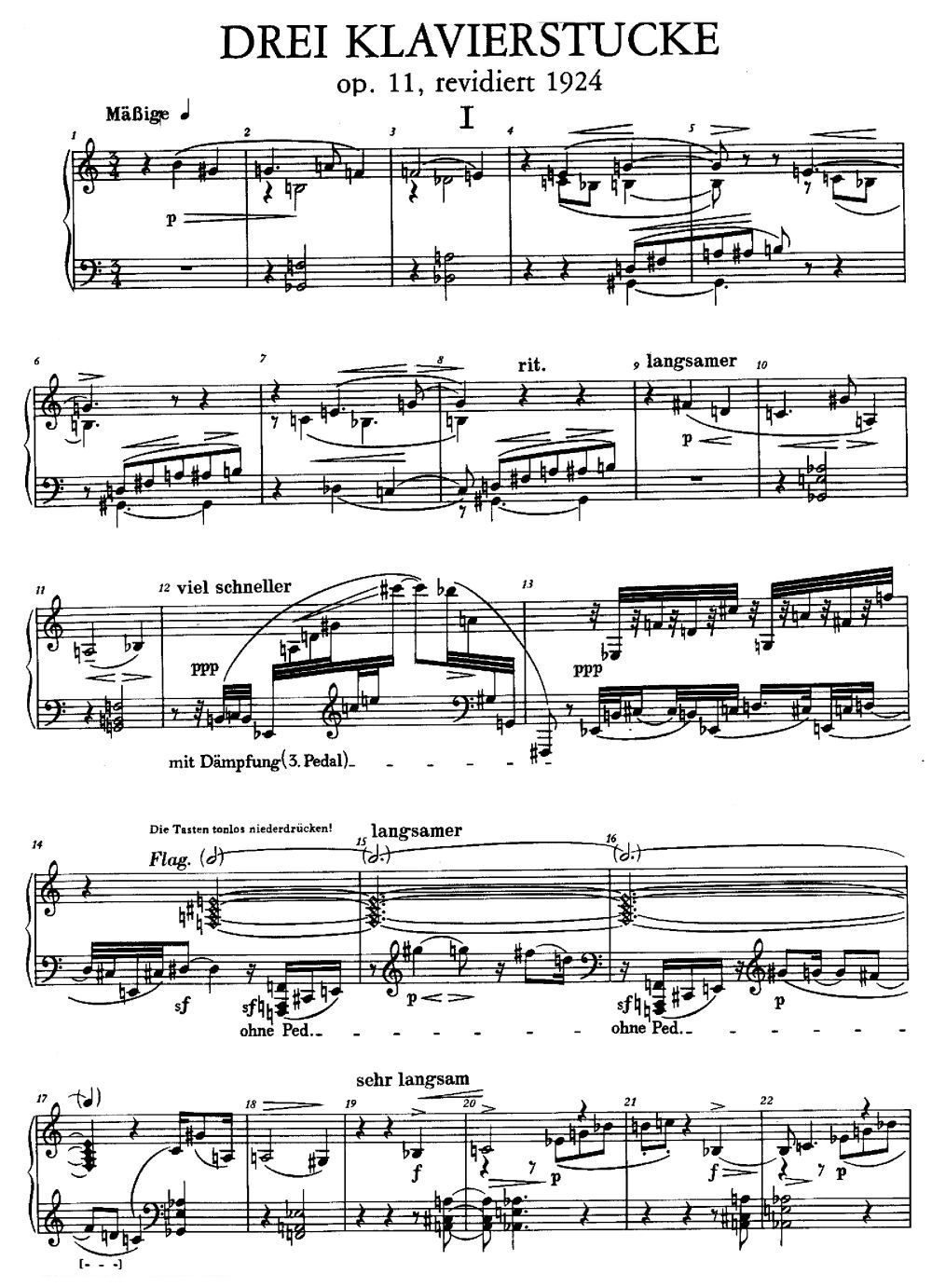

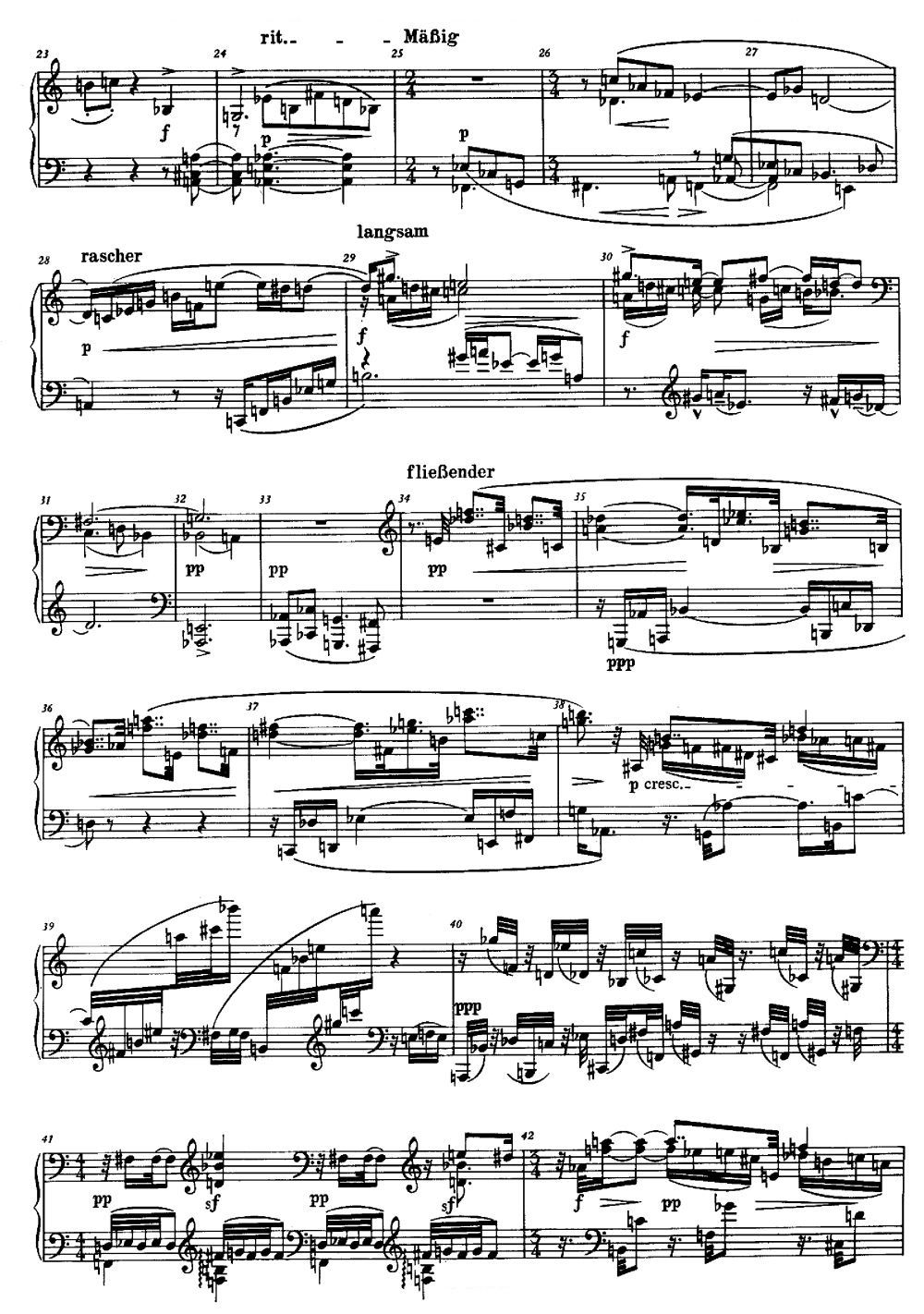

- Freie Atonalität (Zweite Wiener Schule, ca. 1909–1923): Preisgabe von Grundtönen und Emanzipation der Dissonanz;

ggf. auch Aufgabe formaler Logik, wobei motivisch-thematische Strukturen häufig intakt bleiben; oft extreme Kürze

Konzepte von Modalität

- Diatonische Neomodalität: in Osteuropa häufig inspiriert durch Volkslieder, etwa in Teilen des Schaffens von Bartók, Strawinskij und Prokofjew,

oft in Verbindung mit ebenfalls folkloristischer Rhythmik oder klassizistischer Formensprache - Polymodalität (verschiedene Skalen zugleich) und Polytonalität (verschiedene Grundtöne zugleich): etwa bei Bartók oder Schostakowitsch

- Modi bei Messiaen: Verwendung symmetrischer (auf äquidistanter Oktavteilung basierender), nur begrenzt transponierbarer Skalen

Hörbeispiel – Aleksandr Skrjabin: Albumblatt für Klavier op. 58 (1909)

Hörbeispiel – Dmitrij Schostakowitsch: 24 Präludien für Klavier op. 34 (1933), Nr. 6 h-Moll

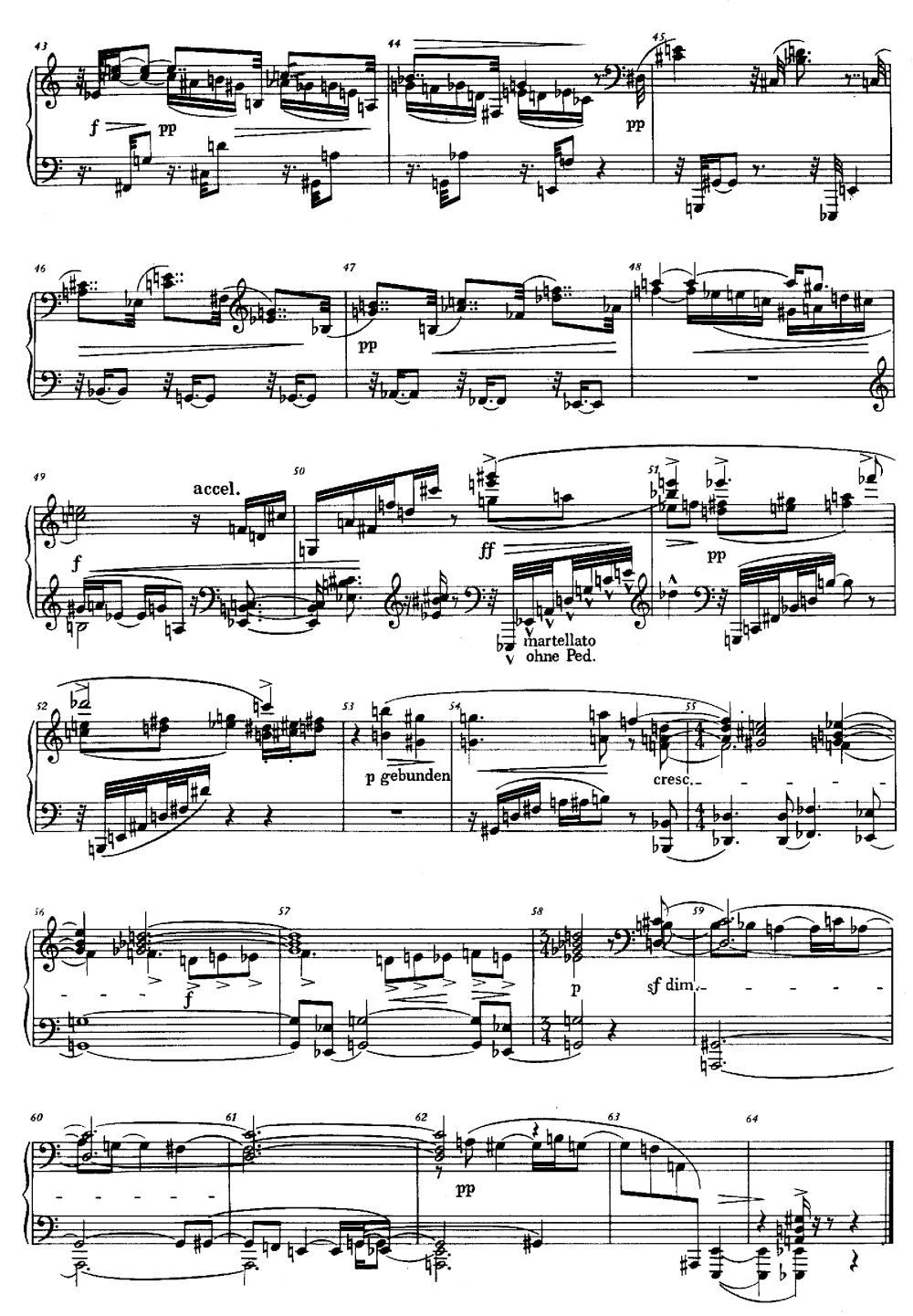

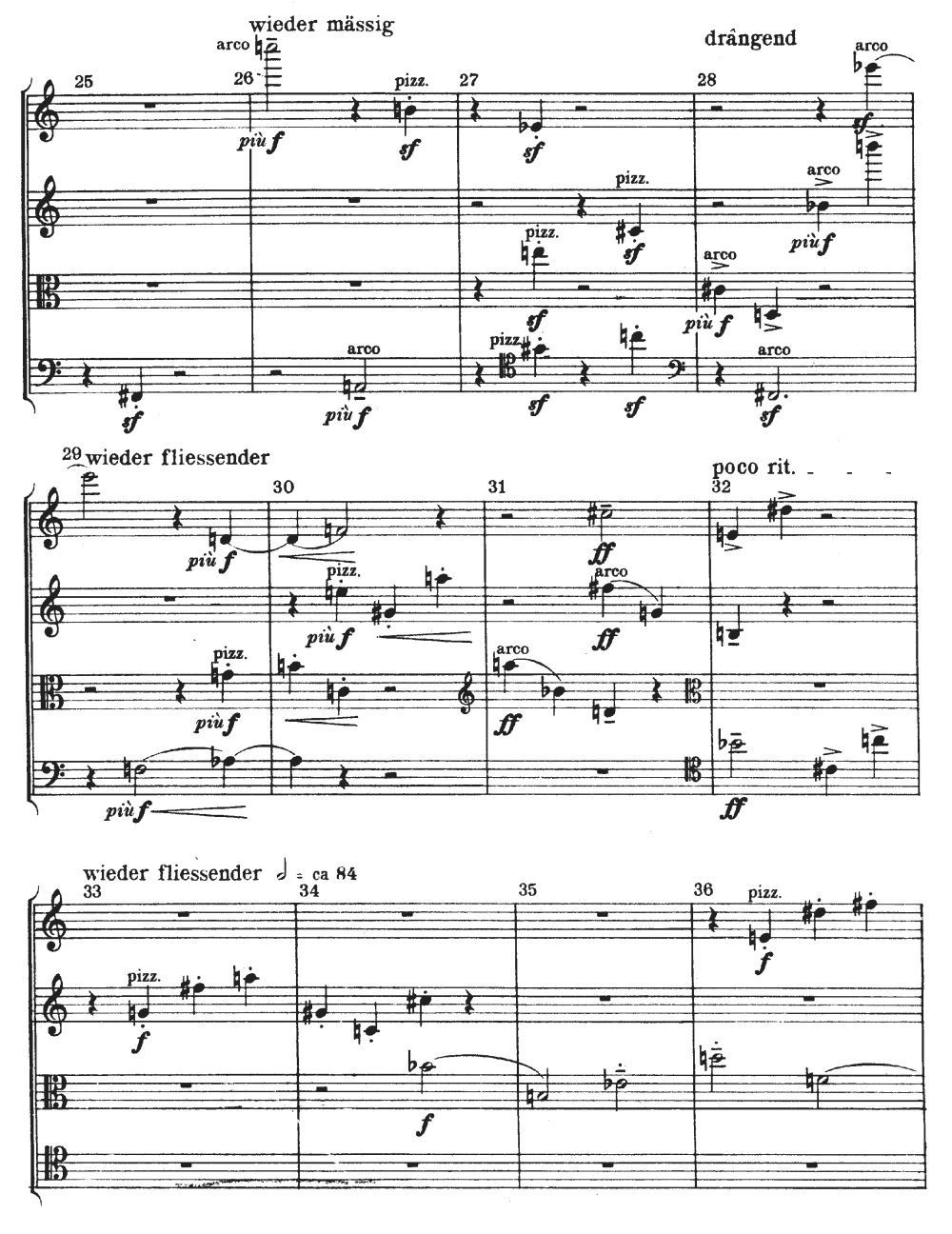

Hörbeispiel – Arnold Schönberg: Suite für Klavier op. 25 (1923), Präludium | Gavotte | Gigue

Hörbeispiel – Olivier Messiaen: Quatuor pour la fin du temps (1941), III. Satz | VI. Satz | VII. Satz

AUFGABEN

(1) Machen Sie sich mit den Tonalitäts- und Modalitätskonzepten im frühen 20. Jahrhundert vertraut und hören Sie die Beispiele.

(2) Hören Sie den I. Satz aus der Musik für Saiteninstrumente von Béla Bartók, verfolgen Sie das Analysevideo und beobachten Sie die Gliederung nach dem Goldenen Schnitt.

(3) Untersuchen und gliedern Sie die dritte Fuge aus Ludus tonalis von Paul Hindemith und arbeiten Sie die palindromartige Spiegelsymmetrie heraus. – Musterlösung: 01 | 02

(4) Untersuchen Sie das Klavierstück op. 11 Nr. 1 von Arnold Schönberg und kennzeichnen Sie motivische Varianten und Abschnittsbildungen.

(5) Untersuchen Sie den Beginn des I. Satzes aus dem Streichquartett op. 28 von Anton Webern und identifizieren Sie die Töne der ersten drei Reihengestalten.

(6) Untersuchen Sie die polytonale bzw. polymodale Kombination verschiedener diatonischer Skalen in der Pastorale von Germaine Tailleferre.