Formenlehre: Tutorial 8 – Wiener Klassik: Themenbau, Liedformen, Menuett

Periode und Satz; zweiteilige und dreiteilige Liedform, Menuett und Scherzo – PDF

Zurück zu Tutorial 7 – Barock: Polyphone Gattungen, kontrapunktische Satztechniken | Weiter zu Tutorial 9 – Wiener Klassik: Formen von Sätzen der Instrumentalmusik

Idealtypen der musikalischen Syntax

Motiv (motive) = kleinste musikalische Sinneinheit in einheitlichem Gestus oder Affekt, gebaut aus mindestens zwei Tönen

Phrase (phrase bzw. idea) = auf einen Atem sing- oder spielbare musikalische Sinneinheit, kann mehrere Motive enthalten

Thema (theme bzw. subject) = abgegrenzte musikalische Gestalt mit kontrastierenden Phrasen und innerer Dramaturgie

Gang (nach Marx) = figurative, athematische, locker gefügte Passage; Bindeglied zwischen fester gefügten Abschnitten

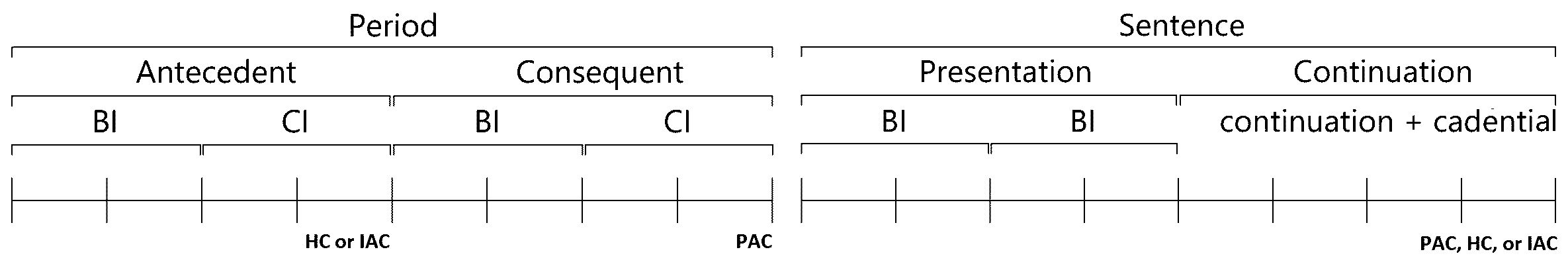

| Periode (period) – lyrisches Prinzip des Themenbaus | Satz nach Erwin Ratz (sentence) – prosaisches Prinzip des Themenbaus |

|---|---|

| Idealtypische Syntax: 2 + 2 + 2 + 2 Takte | Idealtypische Syntax: 2 + 2 + 4 Takte |

| Vordersatz (antecedent): endet typischerweise mit Halbschluss | Vordersatz (presentation): Halbschluss oder keine Schlusswendung |

| – Phrase (basic idea) und Gegenphrase (contrasting idea) | – Phrase und Phrasenvariante oder Sequenz (korrespondierend) |

| Nachsatz (consequent): endet typischerweise mit Ganzschluss | Nachsatz (continuation): entspricht einem Entwicklungsteil |

| – Phrase und Gegenphrase bzw. Schlussphrase (cadential) | – Fortspinnung, Abspaltung, Segmentierung oder Sequenzierung, evtl. Kadenz |

| – Analogie zum Vordersatz: Statik, Geschlossenheit | – Kontrast zum Vordersatz: Dynamik, Vorwärtsgerichtetheit |

Hörbeispiel – Wolfgang Amadeus Mozart: Klaviersonate c-Moll KV 457 (1784), Hauptthema aus dem I. Satz: Molto allegro

Hörbeispiel – Wolfgang Amadeus Mozart: Klaviersonate D-Dur KV 576 (1789), Hauptthema aus dem I. Satz: Allegro

Hörbeispiel – Ludwig van Beethoven: Klaviersonate f-Moll op. 2 Nr. 1 (1795), Hauptthema aus dem I. Satz: Allegro

Hörbeispiel – Ludwig van Beethoven: Klaviersonate C-Dur op. 2 Nr. 3 (1795), Hauptthema aus dem I. Satz: Allegro con brio

Mischformen von Periode und Satz (nach William Caplin)

(a) hybrid theme: Periode mit Entwicklungsteil oder satzartiger Vordersatz mit periodenartigem Nachsatz

(b) compound theme: 16taktige Periode mit 8taktigen satzartigen Halbsätzen

Sonderformen von Periode und Satz

(1) Modulierendes Thema: Nachsatz einer Periode oder eines Satzes führt in eine Kontrasttonart (meist I → V oder i → v / III)

(2) Asymmetrisches Thema: Nachsatz einer Periode oder eines Satzes wird verlängert (gedehnt) oder verkürzt (gestaucht)

– innere Erweiterung: Verlängerung durch Einschub eines oder mehrerer Takte innerhalb der Syntax, also vor der Kadenz

– äußere Erweiterung: Verlängerung durch Anhang nach einem Einschnitt oder Trugschluss, anschließend stabile Kadenz

– Phrasenverschränkung bzw. Elision (Tacterstickung nach Koch): ein Takt gehört zugleich zu zwei aufeinanderfolgenden syntaktischen Teilen

Hörbeispiel – Wolfgang Amadeus Mozart: Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 (1791), Hauptthema aus dem II. Satz: Adagio

Hörbeispiel – Joseph Haydn: Klaviersonate D-Dur Hob. XVI:15 (vor 1766), Hauptthema aus dem III. Satz: Presto

Hörbeispiel – Maria Theresia Paradis: Zwölf Lieder auf ihrer Reise in Musik gesetzt (1786), Nr. 8: Morgenlied eines armen Mannes

Instrumentale Liedformen

Wesentliche Formtypen der Vokalmusik werden auf die Analyse von Instrumentalmusik übertragen (zuerst durch Adolf Bernhard Marx)

Gängige Gestaltungsweisen von Volksliedern und Kirchenliedern nun auch auch in Charakterstücken, Tanzsätzen, Formteilen längerer Sätze

Relevante formbildende Prinzipien bzw. Formfunktionen: Kontrast, Wiederholung (direkte Entsprechung), Variantenbildung, Wiederkehr (Reprise)

| Zweiteilige Liedform (small binary) | Dreiteilige Liedform (small ternary) |

|---|---|

| ||: A :||: A' :|| oder ||: A :||: B :|| | ||: A :||: B | A' :|| |

| Parataktische Kopplung zweier Formteile | Hypotaktische Kopplung mit Reprise des ersten Formteils |

| etwa in volkstümlichen Tänzen (Ländler, Deutscher, Walzer) | etwa in Rondo- oder Variationsthemen bzw. in langsamen Sätzen |

| Syntax: häufig Verkettung von zwei Perioden oder Sätzen | Teil A moduliert zu einer Kontrasttonart, Teil A' bleibt tonal stabil |

| – Erster Teil: kann (muss nicht) in eine Kontrasttonart führen | – Proportionsmodell 1: A entspricht der Länge von B + A' |

| – Zweiter Teil: Variante (A') oder Kontrast (B) zum ersten Teil | – Proportionsmodell 2: A, B und A' sind jeweils gleich lang |

Menuettform bzw. Scherzoform

Menuett – höfischer Tanz als Relikt aus der barocken Suite, findet Eingang in Sonaten und Symphonien

Scherzo – beschleunigtes Tempo, in ganzen Takten zu dirigieren, Tanzcharakter weniger deutlich

| Menuettform: Verschachtelung zweier dreiteiliger Liedformen | Gliederung |

|---|---|

| A – Hauptteil: Menuett bzw. Scherzo (b und a' sind oft länger als a) | ||: a1 :||: b1 | a1' :|| |

| B – Trio: zurückhaltender gesetzt, verkleinertes Instrumentarium | ||: a2 :||: b2 | a2' :|| |

| A' – Menuett bzw. Scherzo da capo, ohne Wiederholungen | || a1 || b1 | a1' || |

Hörbeispiel – Joseph Haydn: Symphonie Nr. 7 C-Dur »Der Mittag« Hob. I:7 (1761), III. Satz: Menuetto

Hörbeispiel – Carl Philipp Emanuel Bach: Menuett C-Dur Wq. 116 Nr. 15 (1762)

Motivisch-thematische Arbeit

Prinzip: Ableitung des zeitlich Folgenden aus dem vorhergehenden Material; Späteres knüpft an Früheres an und entwickelt es weiter

Einheitsstiftende Parameter: Diastematik (Tonhöhenverlauf), Rhythmik, evtl. auch Dynamik, Artikulation, Tempo

Schlagwörter und Termini zur Beschreibung von Zusammenhängen in einem Einzelsatz oder Zyklus

- Motivisch-thematische Einheit

- Motivischer Kern bzw. Keimzelle (Motto, Zitat, idée fixe)

- Motiv- oder Thementransformation

- Kontrastierende Ableitung (Arnold Schmitz)

- Entwickelnde Variation (Arnold Schönberg)

- thematicism (Rudolf Réti)

AUFGABEN

(1) Lesen Sie das Kapitel »Das Ereignis der Reprise« aus Clemens Kühns Formenlehre der Musik, Kassel 2007, S. 145–165.

(2) Machen Sie sich mit den Idealtypen des Themenbaus und ihren Varianten vertraut und hören Sie die Beispiele.

(3) Untersuchen und gliedern Sie die Duos Nr. 5 und Nr. 9 aus den Kegelduetten KV 487 von Wolfgang Amadeus Mozart als instrumentale Liedformen.

(4) Untersuchen und gliedern Sie das erste Menuett in a-Moll aus den Sechs Menuetten von Maria Agata Szymanowska.

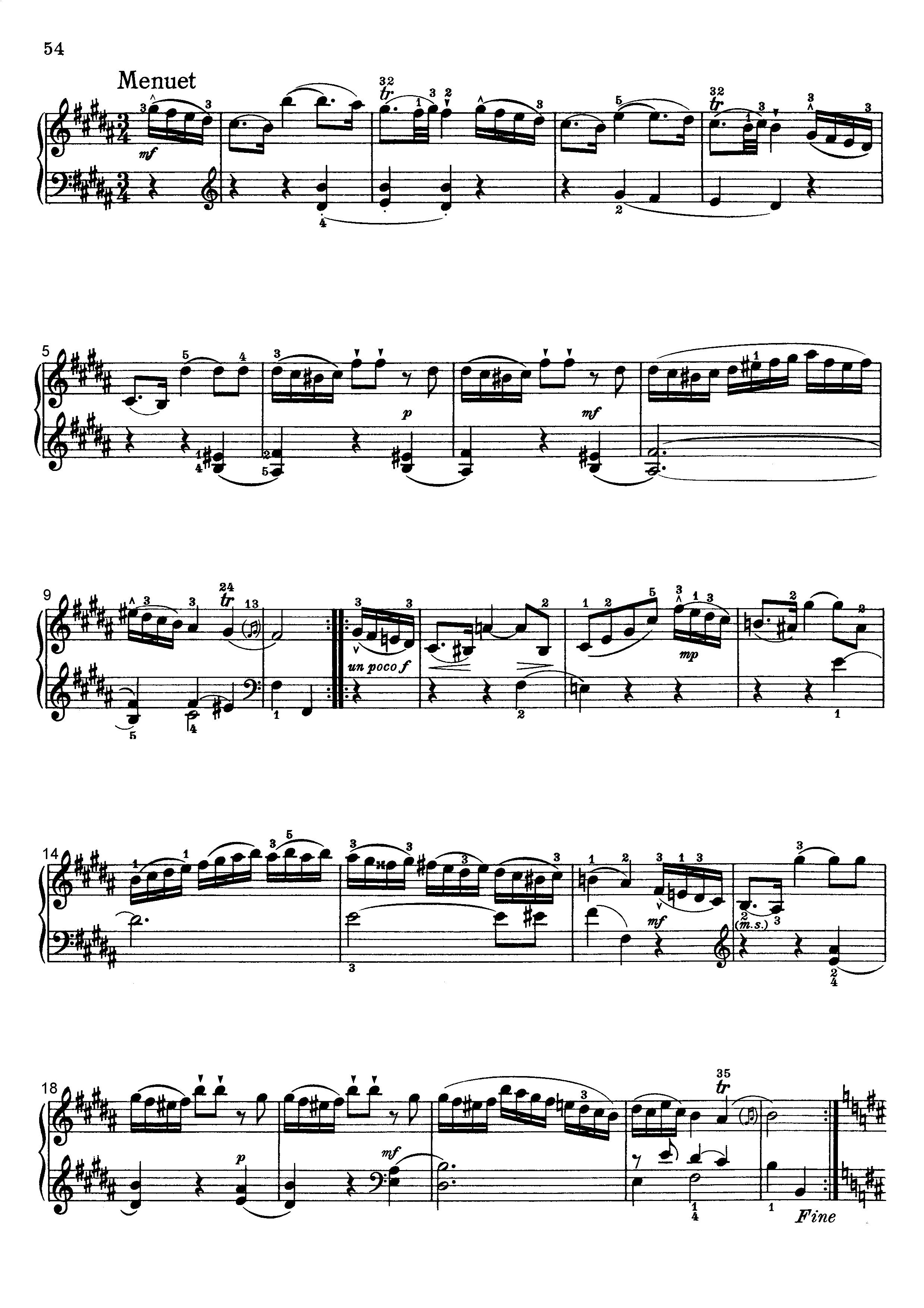

(5) Untersuchen und gliedern Sie das Menuett und Trio aus Joseph Haydns Klaviersonate h-Moll Hob. XVI:32.

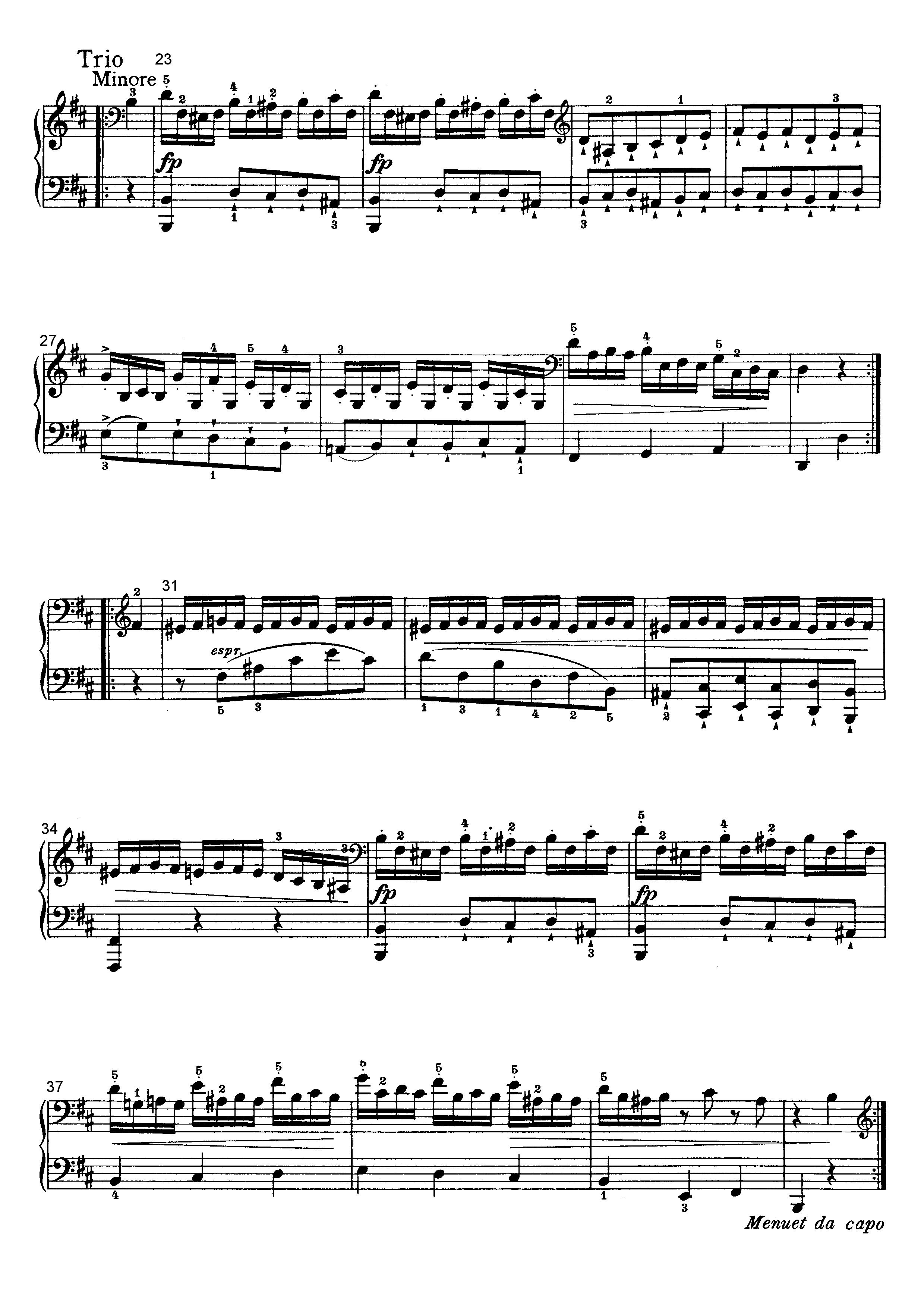

(6) Untersuchen und gliedern Sie das Scherzo aus Ludwig van Beethovens Klaviersonate A-Dur op. 2 Nr. 2.