Formenlehre: Tutorial 11 – Romantik: Miniaturen und Zyklen, Kammermusik

Klavierminiaturen, stilisierte Tänze, poetische Charakterstücke, Klavierzyklen – PDF

Zurück zu Tutorial 10 – Wiener Klassik: Sonate als Formtyp und mehrsätziger Zyklus | Weiter zu Tutorial 12 – Romantik: Vokalmusik des 19. Jahrhunderts

Klavierminiaturen

Gattungshistorische Ausgangspunkte: programmatische Suitensätze der französischen Clavecinisten; didaktische ›Handstücke‹ der Wiener Klassik

Im frühen 19. Jahrhundert werden Miniaturen erstmals als autonome Opera veröffentlicht (Beethoven: Bagatellen; Weber und Schubert: Tänze)

Tendenz zur Verselbständigung von Klavierminiaturen ab den 1830er Jahren: stehen gleichberechtigt neben Sonatenwerken

Form von Klavierminiaturen

Liedformen dominieren (zweiteilige Liedform: A – B, dreiteilige Liedform mit Reprise: A – B – A')

Weiterer Formtypus: Erweiterung einer einfachen zu einer zusammengesetzten Liedform (A – B – A – C – A: wie ein Menuett mit zwei Trios)

Gelegentlich erscheinen Variationenfolgen, rondoartige Formen oder mehrteilige Strukturen mit Sektionen in verschiedenen Tempi

| Typen von Klavierminiaturen | Merkmale |

|---|---|

| Prélude, Präludium | losgelöst von der Fuge, flexibler (geradezu anonymisierter) Charakter, oft aphoristische Kürze |

| Étude, Etüde | Übungsstück bzw. Studie oder Konzertetüde, behandelt oft ein spezifisches technisches Problem |

| Caprice, Capriccio | bewegtes, technisch anspruchsvolles Stück mit scherzhaftem oder eigenwilligem Charakter |

| Nocturne, Nachtstück | lyrisches, meist gesangliches Charakterstück; als Klavierminiatur begründet von John Field |

| Ballade | narrativ-erzählendes, oft mehrteiliges Charakterstück, evtl. von einer literarischen Vorlage inspiriert |

| Lied ohne Worte | gesangliches Klavierstück in schlichter Form, begründet durch Fanny und Felix Mendelssohn |

| Intermezzo | verselbständigtes ›Zwischenspiel‹ mit flexiblem Charakter und Tempo; auch als Sonatensatz |

| Impromptu | im Charakter einer ausnotierten Improvisation, miniaturartig oder auch größer dimensioniert |

| Rhapsodie | improvisatorischer Gestus, häufig volkstümliches Kolorit (ungarisch, böhmisch, spanisch etc.) |

| – weitere Typen | Bagatelle, Romanze, Albumblatt, Moment musical, Elegie, Poème, Märchen, Novelle, Skizze etc. |

Verselbständigung von Miniaturen zu größeren, separat veröffentlichten Einzelsätzen ist möglich: Ballade, Scherzo, Barcarolle, Humoreske etc.

Im frühen 20. Jahrhundert neigen Klavierminiaturen zur aphoristischen Kürze, häufig neutral betitelt als ›Klavierstück‹ (Schönberg, Webern)

Hörbeispiel – Franz Schubert: Moments musicaux D 790 (1828), Nr. 6: Allegretto

Hörbeispiel – Clara Schumann: Scherzo für Klavier Nr. 2 c-Moll, op. 14 (1841)

Hörbeispiel – Louise Farrenc: Mélodie pour le pianoforte As-Dur (1847)

| Stilisierte Tanzgattungen | meist nicht mehr als Tanzstücke konzipiert; finden auch Eingang in Sonaten oder Symphonien | |

|---|---|---|

| Valse, Walzer | 3/4 | deutscher oder alpenländischer Ursprung, flexibles Tempo; Gegenstück zum höfischen Menuett |

| Mazurka | 3/4 | polnischer Ursprung (volkstümlich), mäßiges oder schnelles Tempo; typischer Rhythmus: punktierte Achtel, Sechzehntel, Halbe |

| Polonaise | 3/4 | polnischer Ursprung (vom französischen Adel adaptiert), mäßiges Tempo; typischer Rhythmus: Achtel, zwei Sechzehntel |

| Polka | 2/4 | böhmischer Ursprung, schnelles Tempo, ausgelassener Charakter; typischer Rhythmus: zwei Sechzehntel, Achtel |

| Marcia, Marsch | 4/4 | militärischer Hintergrund, typische Rhythmen: Punktierungen, stark betonte gerade Zählzeiten |

| Trauermarsch | 4/4 | marschartiger Rhythmus in langsamem Tempo, düsterer oder klagender Charakter, stets in Moll |

| Andere volkstümliche Tänze | häufig in Suiten oder losen Sammlungen (ungarisch, rumänisch, slawisch, spanisch etc.) |

Hörbeispiel – Carl Maria von Weber: Aufforderung zum Tanze für Klavier op. 65 (1819) – Konzertwalzer in Rondoform

Hörbeispiel – Johannes Brahms: Streichquartett a-Moll op. 51 Nr. 2 (1873), III. Satz: Quasi Minuetto – stilisiertes Menuett

Poetisierung als Charakterstück

(a) mit deskriptiven Untertiteln (Mendelssohn: Lieder ohne Worte, Schumann: Phantasiestücke, Grieg: Lyrische Stücke)

(b) mit literarischem Hintergrund (Schumann: Papillons, Kreisleriana; Liszt: Liebesträume; Ravel: Gaspard de la nuit)

(c) hybride Erscheinungsformen zwischen absoluter Musik und Programmmusik (Schumann: Kinderszenen, Debussy: Préludes)

Phantasie und Sonate

Einsätzige Phantasien, etwa bei C. Ph. E. Bach, Mozart und Beethoven, nähern sich zusehends der Sonate an (Beethoven: Sonata quasi una fantasia)

Zum Teil werden diese abgelöst durch mehrsätzige Phantasien bzw. Phantasie-Sonaten (etwa Schubert: Wanderer-Phantasie, Mendelssohn, Schumann)

Scheinbar gegensätzliche Konzepte (freie Improvisation vs. formaler Idealtypus) durchdringen sich gegenseitig

Hörbeispiel – Franz Liszt: Liebestraum für Klavier Nr. 3 As-Dur (1850)

Hörbeispiel – Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: Kinderalbum op. 39 (1878), Nr. 1: Morgengebet

Klavierzyklen

Tendenz, gleichartige Miniaturen (Präludien, Etüden, Capricen) in Serien, Heften oder Sammlungen zusammenzufassen

Zyklisches Prinzip: Abfolge geht über die bloße Reihung hinaus; Herstellung eines Zusammenhangs über Gattungstyp, Charakter, Satzweise, Tonart oder Diastematik

Dadurch entsteht ggf. eine konkrete Dramaturgie der Abfolge, die Änderungen der Reihenfolge der Stücke oder Auswahlaufführungen ausschließt

Omnitonalität

Kompendienhaftes Durchlaufen aller 24 Dur- und Moll-Tonarten in der Nachfolge von Bachs Wohltemperiertem Clavier:

meistens Präludien (so bei Hummel, Chopin, Alkan, Busoni, Skrjabin, Rachmaninow etc.), aber auch Etüden oder andere Klavierminiaturen

Programmatische Zyklen

Kopplung einer Serie von Miniaturen in einem narrativen Zusammenhang, der den zyklischen Rahmen sowie Satzüberschriften liefert

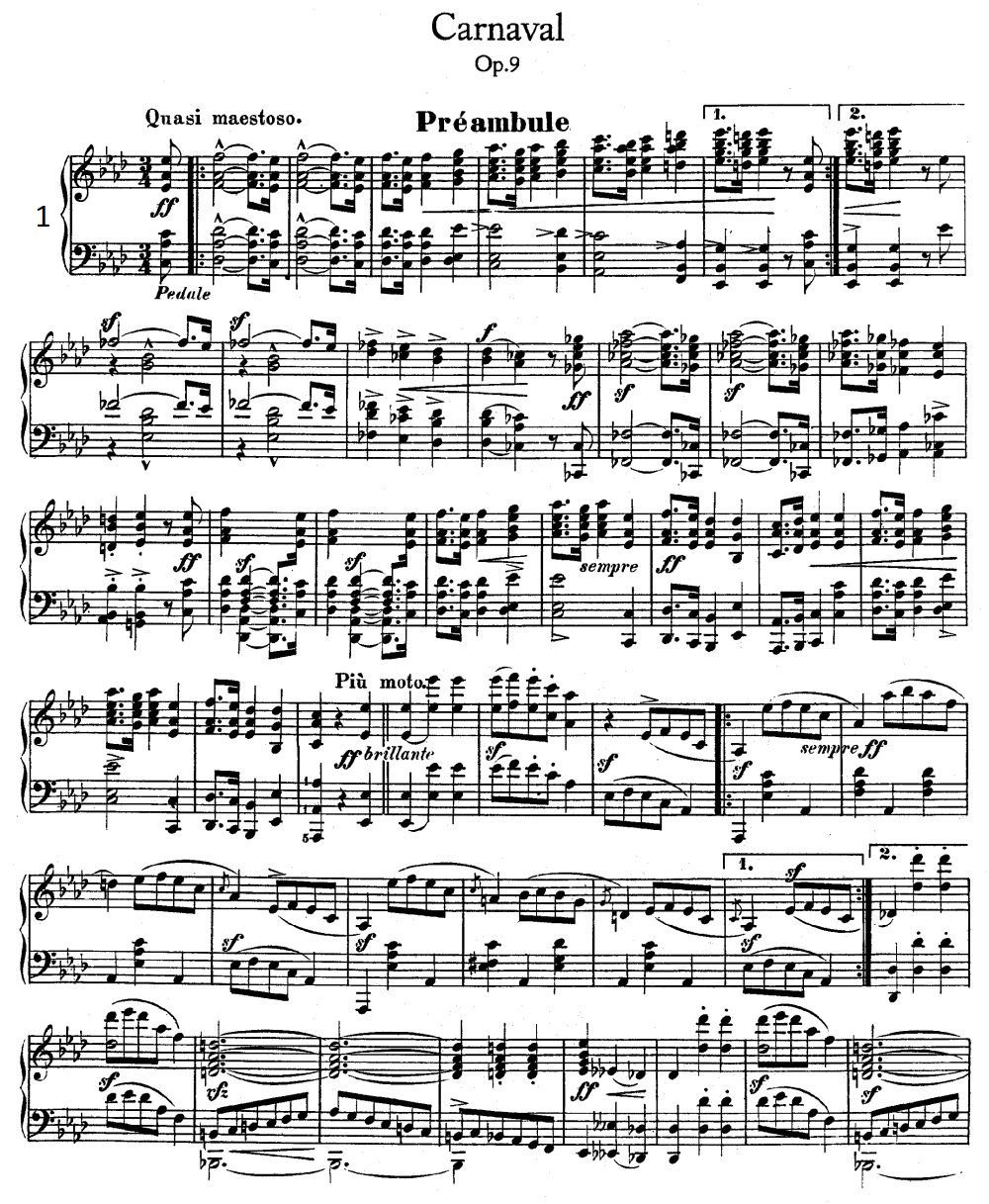

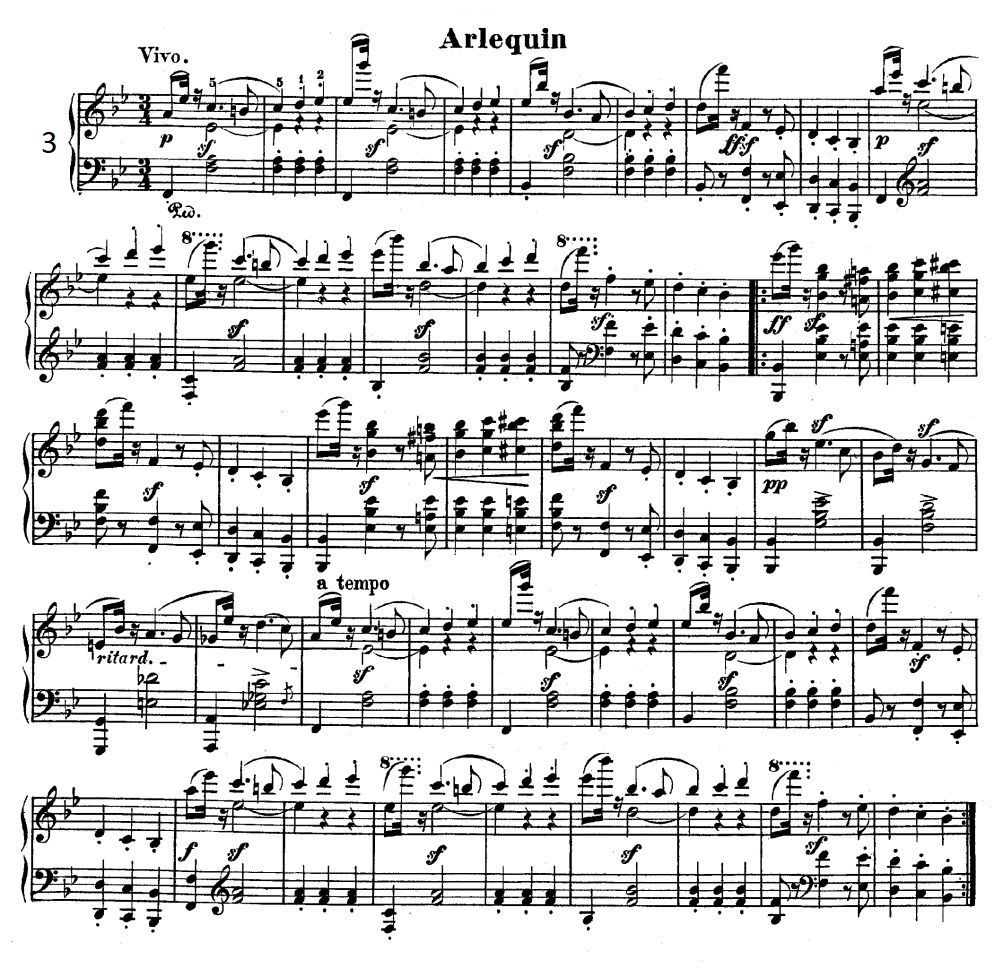

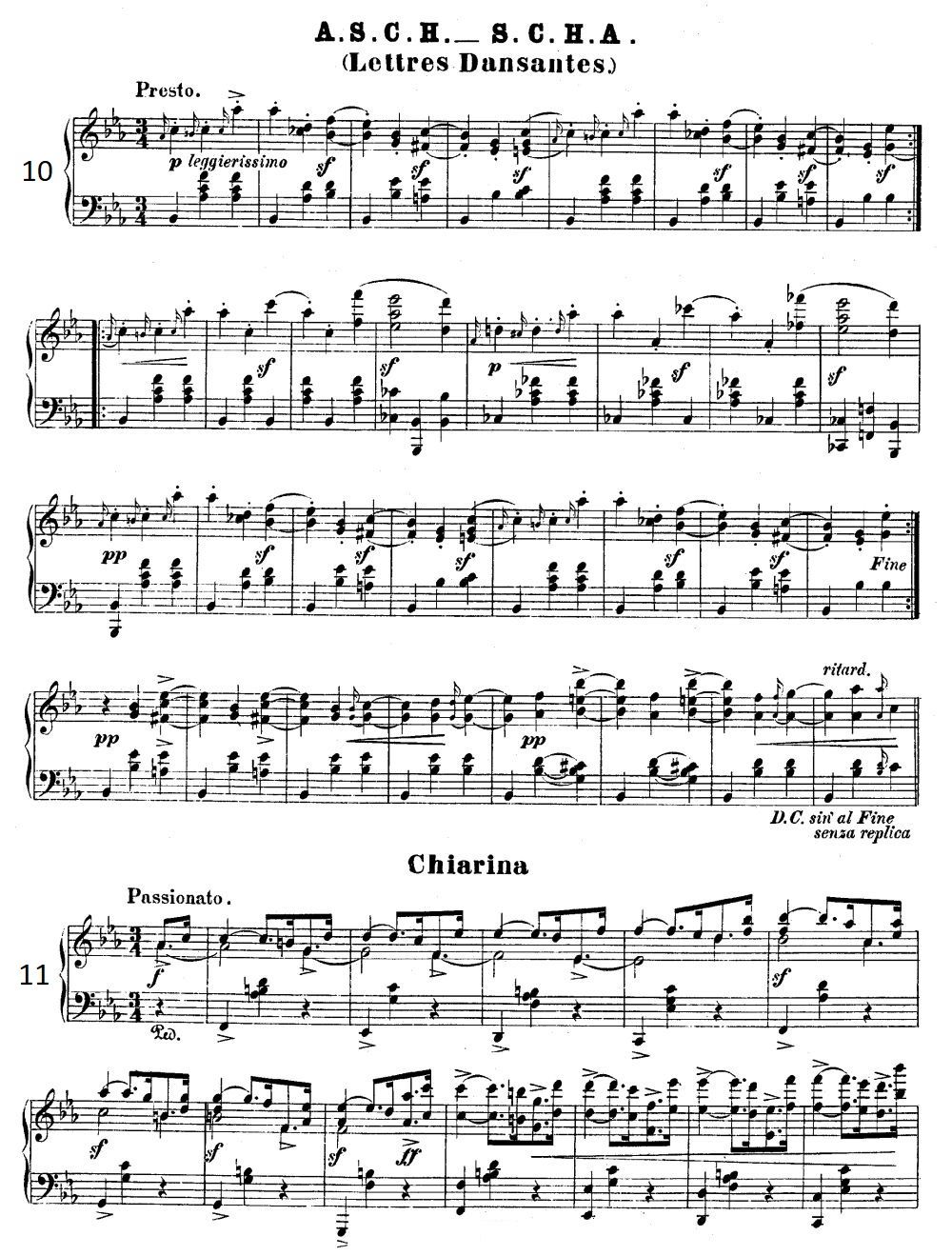

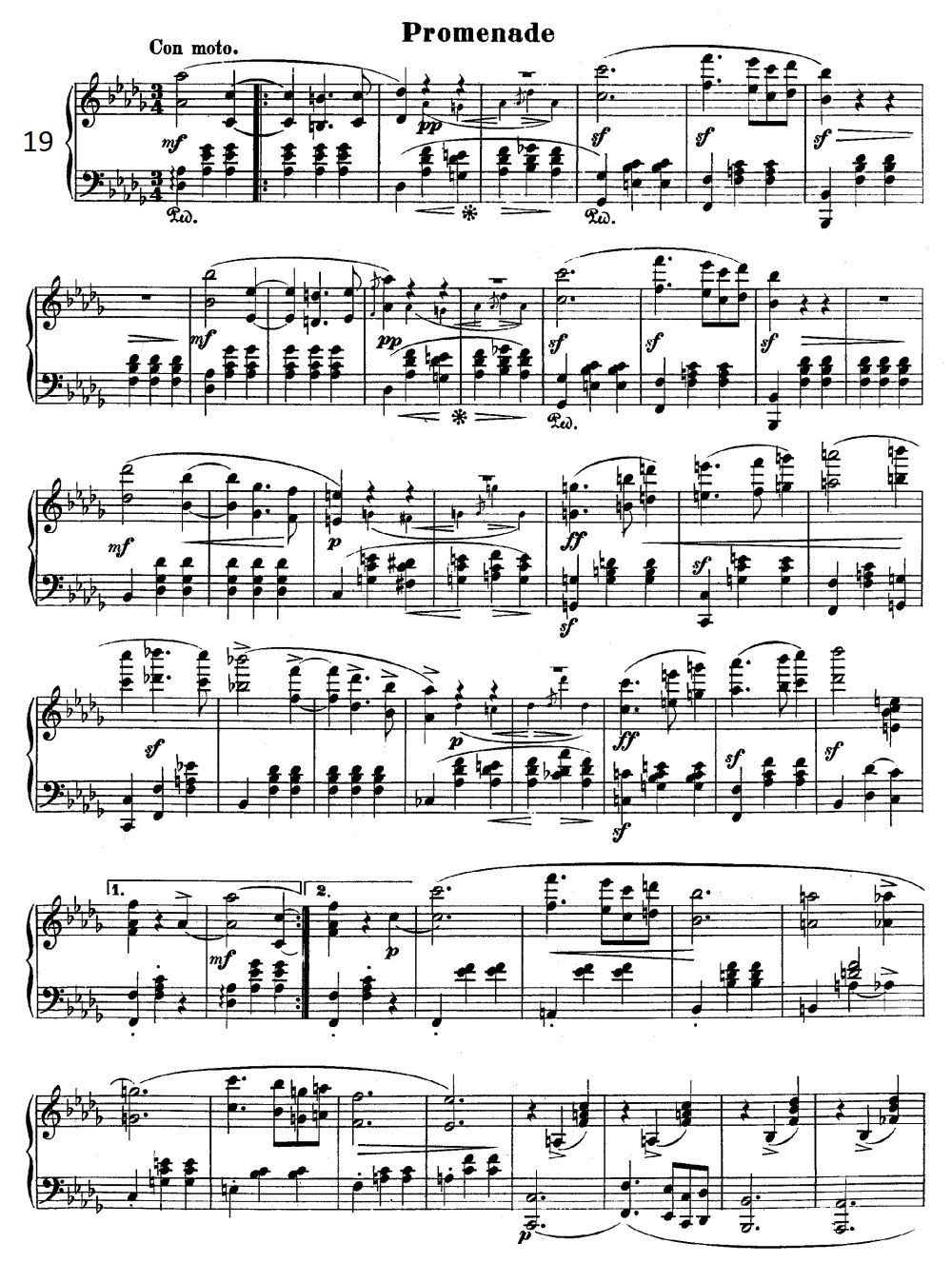

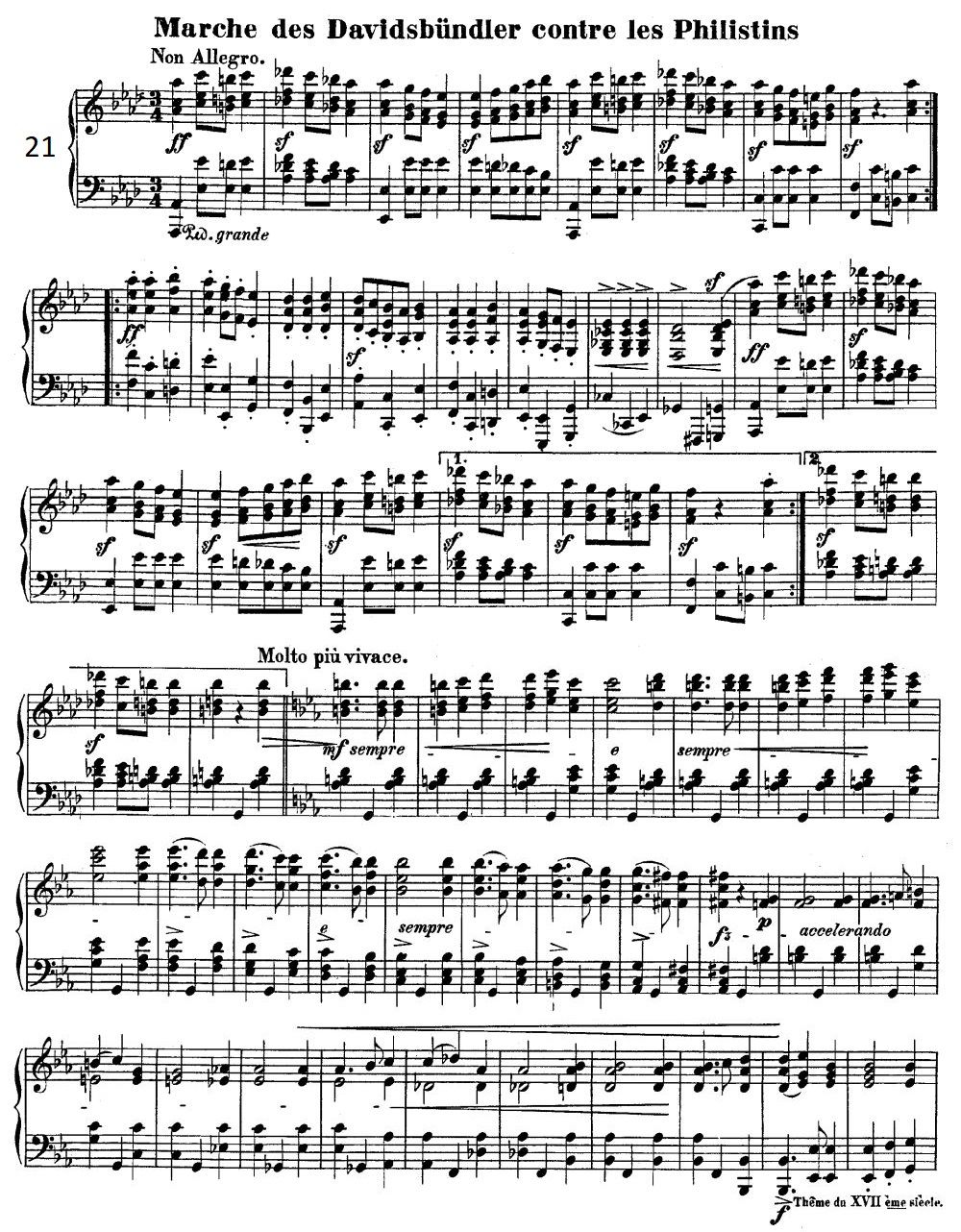

Beispiele – Schumann: Carnaval, Kinderszenen, Waldszenen; Liszt: Années de pèlerinage; Mussorgskij: Bilder einer Ausstellung

AUFGABEN

(1) Machen Sie sich mit den unterschiedlichen Typen von Klavierminiaturen, stilisierten Tänzen und Zyklen vertraut und hören Sie die Beispiele.

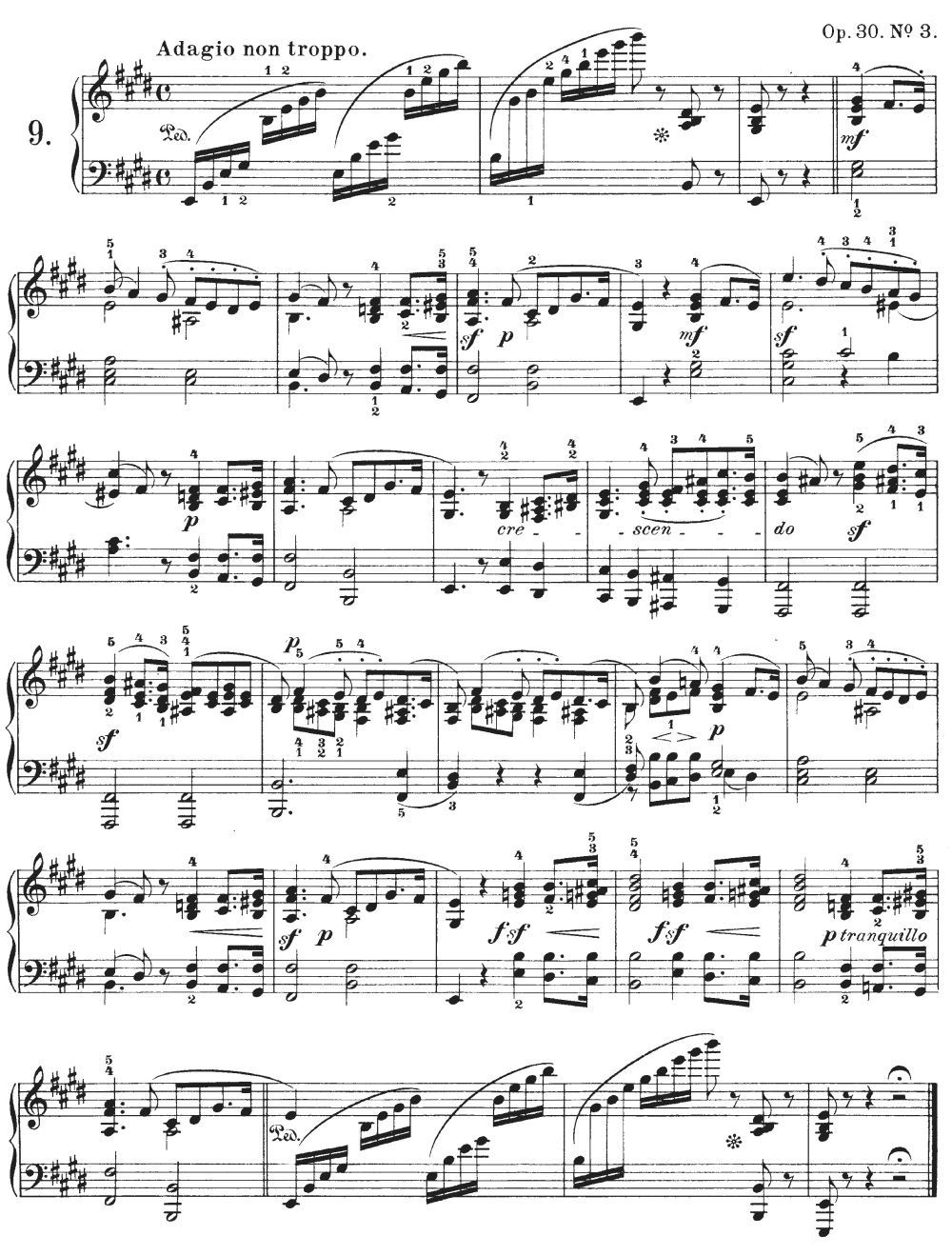

(2) Untersuchen und gliedern Sie das Lied ohne Worte E-Dur op. 30 Nr. 3 von Felix Mendelssohn und benennen Sie das zu Grunde liegende Formmodell.

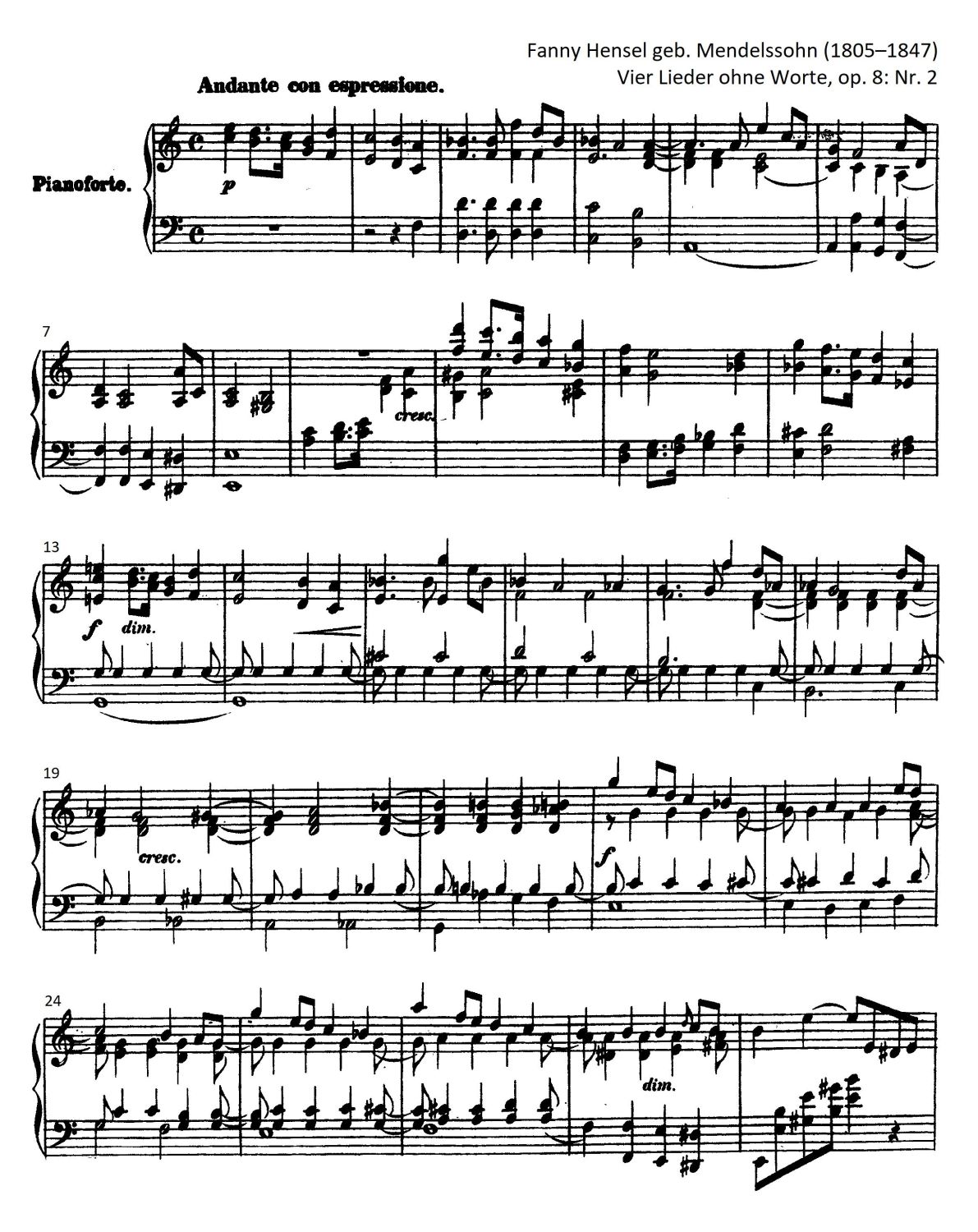

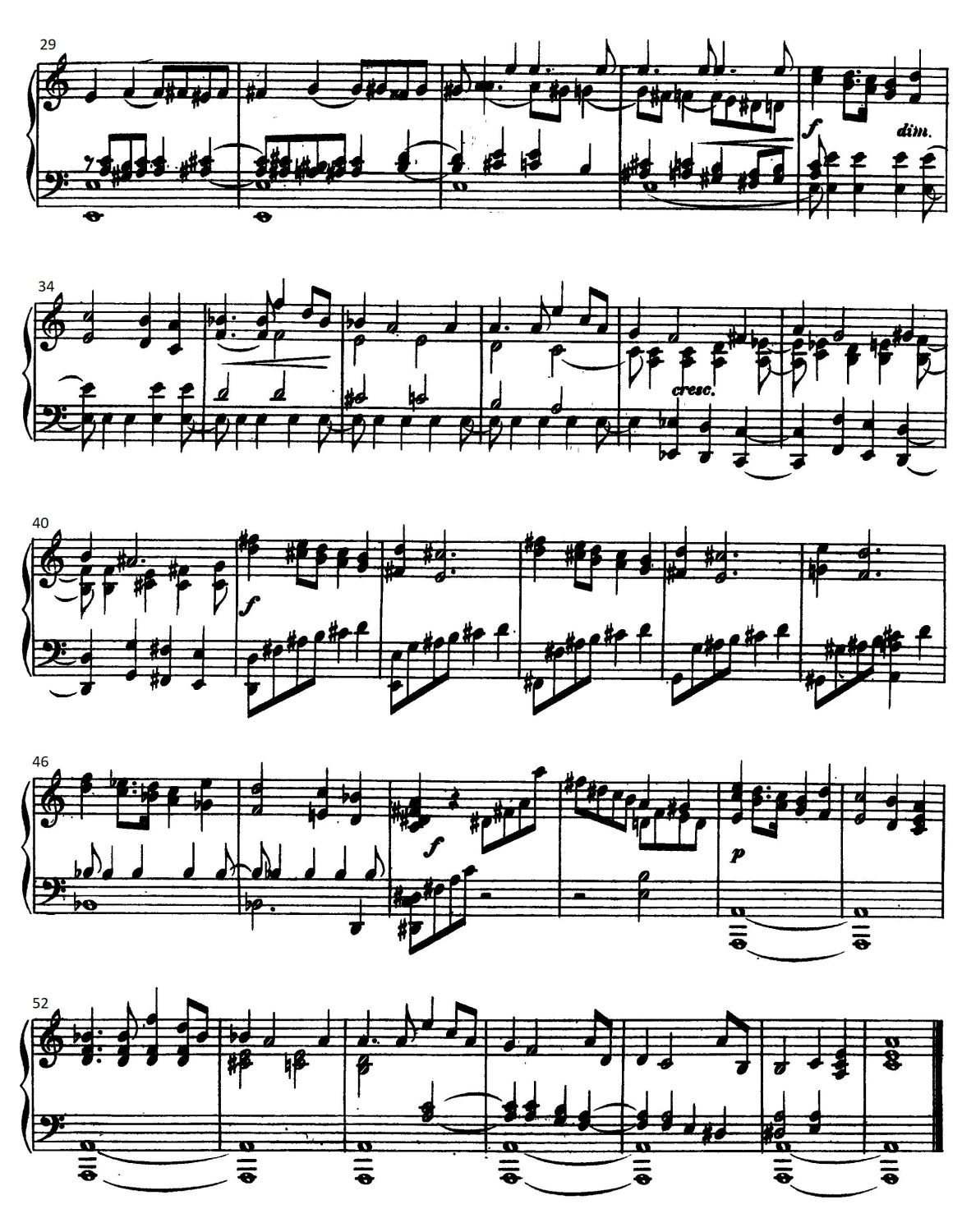

(3) Untersuchen und gliedern Sie das Lied ohne Worte a-Moll op. 8 Nr. 2 von Fanny Hensel und identifizieren Sie wiederkehrende Themen und Motive.

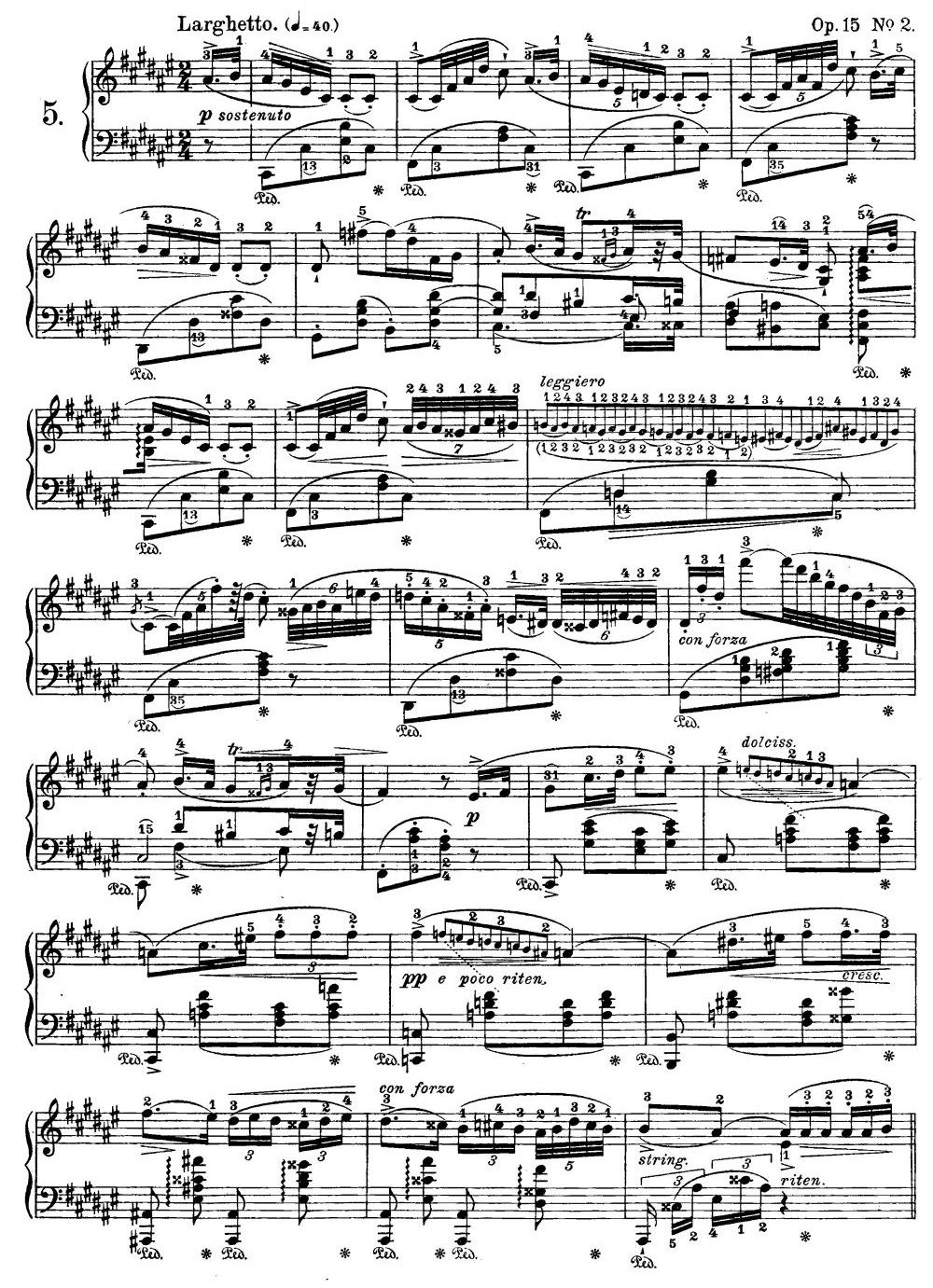

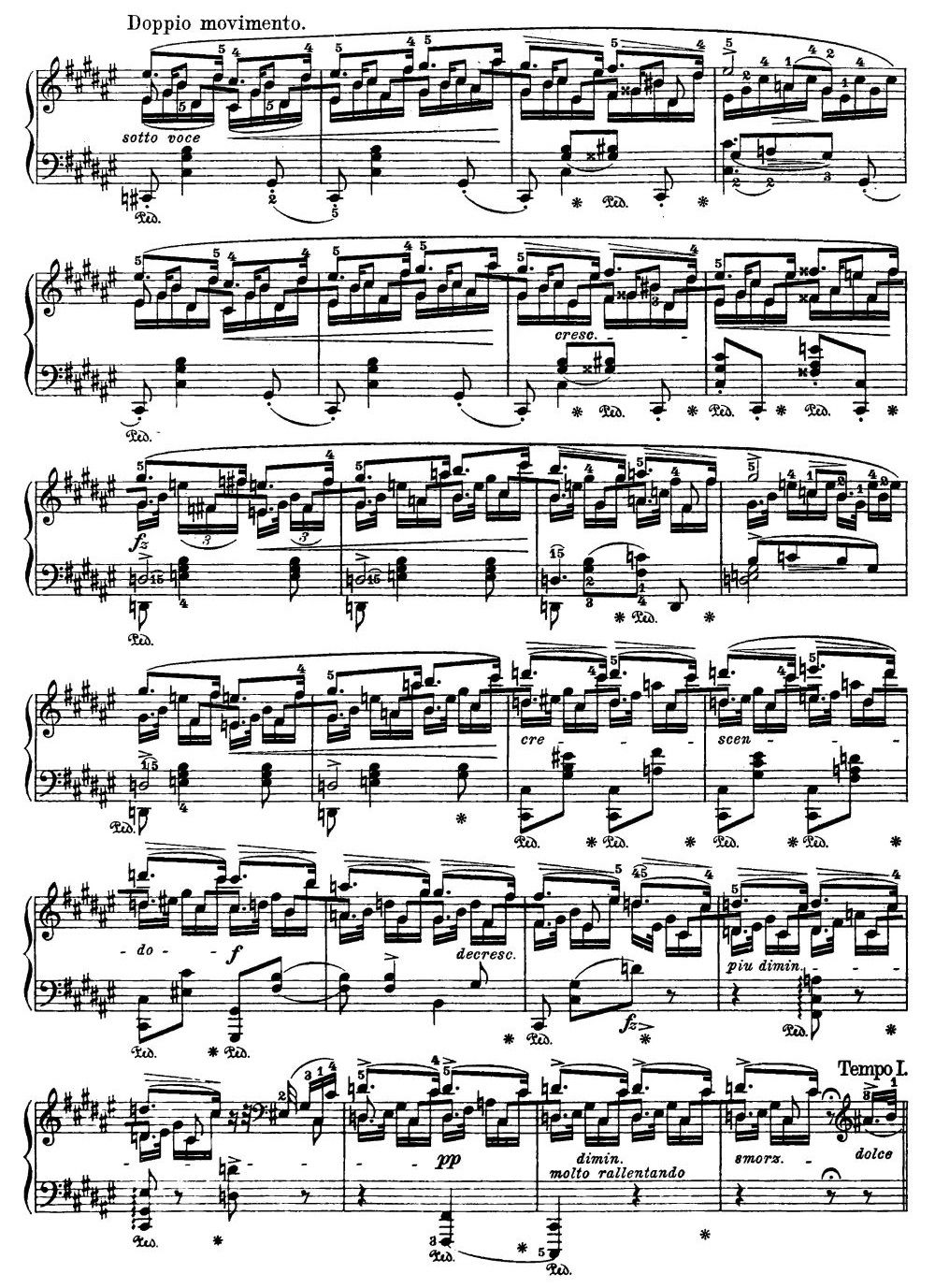

(4) Untersuchen und gliedern Sie das Nocturne Fis-Dur op. 15 Nr. 2 von Frédéric Chopin und benennen Sie das zu Grunde liegende Formmodell.

(5) Untersuchen Sie die Transformationen des Motivs as-c-h in Robert Schumanns Carnaval op. 9 (Nr. 3, 4, 11, 12, 19, 21) und benennen Sie die Gattungstypen.