Formenlehre: Tutorial 5 – Barock: Mehrsätzige instrumentale Formen und Gattungen

Sonate und Suite, Concerto, Suitensatz; Themenbau, Fortspinnungstypus – PDF

Zurück zu Tutorial 4 – Barock: Ostinato-Formen, Variationsdenken, Satzmodelle | Weiter zu Tutorial 6 – Barock: Geistliche und weltliche Vokalmusik

Sonate und Suite

Ursprung der Gattungsbezeichnungen: Sonate (ab dem Ende des 16. Jahrhunderts zunächst für einsätzige Werke), Suite (ab dem 17. Jahrhundert)

Sonate, Suite und Partita sind in der Barockzeit nicht klar voneinander abzugrenzen; Gattungsbegriffe werden häufig synonym gebraucht

In Suiten: Reihung mehrerer Tanzcharaktere oder neutraler Satztypen; häufig zyklischer Zusammenhang durch gleiche Grundtöne

Ab dem Hochbarock: Suitensätze erscheinen meist stark stilisiert und verlieren zunehmend ihren Tanzcharakter

| Solo-Sonate bzw. Suite (auch: Partita, Ordre) | Triosonate | Orchestersuite (auch: Ouvertüre) |

|---|---|---|

| (a) Ein Melodieinstrument mit Generalbass | Zwei Melodieinstrumente mit Generalbass | Französische Ouvertüre mit weiteren Sätzen |

| (b) Ein Melodieinstrument ohne Generalbass | (1) Sonata da chiesa – Kirchensonate: Folge neutraler Satztypen | |

| (c) Ein Melodieinstrument mit obligatem Tasteninstrument | (2) Sonata da camera – Kammersonate: suitenartige Tanzfolge | |

| (d) Ein Tasteninstrument |

Hörbeispiel – Johann Sebastian Bach: Sonate für Violine solo g-Moll BWV 1001 (1714), Adagio und Fuga

Hörbeispiel – Johann Sebastian Bach: Orchestersuite Nr. 3 D-Dur BWV 1068 (vor 1723), Gavotte I

Hörbeispiel – Élisabeth Jacquet de la Guerre: Pièces de clavecin, Suite Nr. 3 a-Moll (1687), Allemande

Hörbeispiel – François Couperin: Premier livre de pièces de clavecin (1713), Ordre No. 1, Première Courante

Hörbeispiel – Jean-Philippe Rameau: Pièces de clavecin, Nouvelle Suite en La (1726), Courante

Hörbeispiel – Domenico Scarlatti: Sonata für Cembalo G-Dur K 547 (um 1757)

| Sonate: Neutrale Satztypen | Suite: Folge von Tanzsätzen | |

|---|---|---|

| 1 – langsam, zB: Grave | 1 – Allemande (mäßig schnell) | |

| 2 – schnell, zB: Allegro | 2 – Courante (schnell) | |

| 3 – langsam, zB: Adagio | 3 – Sarabande (langsam) | |

| 4 – schnell, zB: Presto | 4 – Gigue (schnell) |

Concerto

| Solokonzert | Concerto grosso | Subgattungen nach Aufführungskontext | |

|---|---|---|---|

| (a) Ein Melodieinstrument konzertiert | Mehrere Instrumente konzertieren | Concerto ecclesiastico – Geistliches Konzert | |

| (b) Zwei Melodieinstrumente konzertieren (Doppelkonzert) | Fortwährender Wechsel des Satzprinzips | Concerto da camera – Kammerkonzert | |

| jeweils mit Generalbass und evtl. obligaten Streicherstimmen | Besetzungskontrast concertino + ripieno = tutti | beide Typen auch mit Singstimmen |

Hörbeispiel – Georg Friedrich Händel: Concerto grosso a-Moll op. 6 Nr. 4 (1739), Larghetto affettuoso und Allegro

Hörbeispiel – Johann Sebastian Bach: Brandenburgisches Konzert Nr. 2 F-Dur BWV 1047 (1721), Allegro

| Satztypen in Suiten | Taktarten | Charakterisierung |

|---|---|---|

| I. Einleitender Satz | kann auch ausgelassen werden | |

| Praeludium, Prélude, Preludio (auch: Praeambulum) | diverse | motorischer Eröffnungssatz, evtl. fugiert, oft konstantes Begleitmuster |

| Ouvertüre, Ouverture, Overtura | meist 4/4 | meist französisch: langsame Außenteile in punktiertem Rhythmus, schneller fugierter Hauptteil |

| Sinfonia | Fantasia | Toccata etc. | diverse | andere Typen repräsentativer, motorisch bewegter, bisweilen virtuoser Eröffnungssätze |

| II. Kernsatzfolge | gängige Tanztypen in barocken Suiten | |

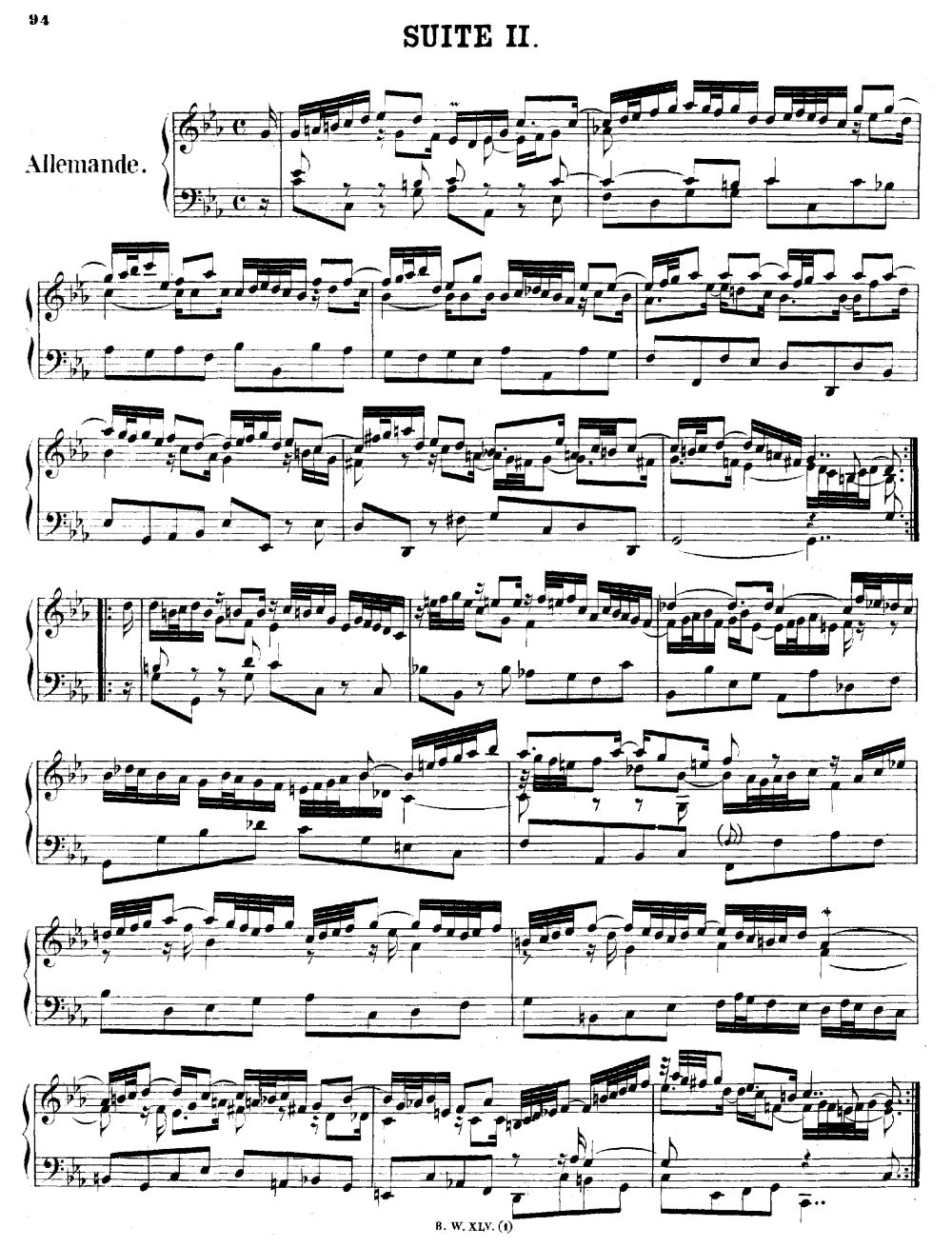

| (1) Allemande, Allemanda | 4/4, kurzer Auftakt | deutschen Ursprungs, mäßig langsam, ernster Charakter, Sechzehntelbewegung |

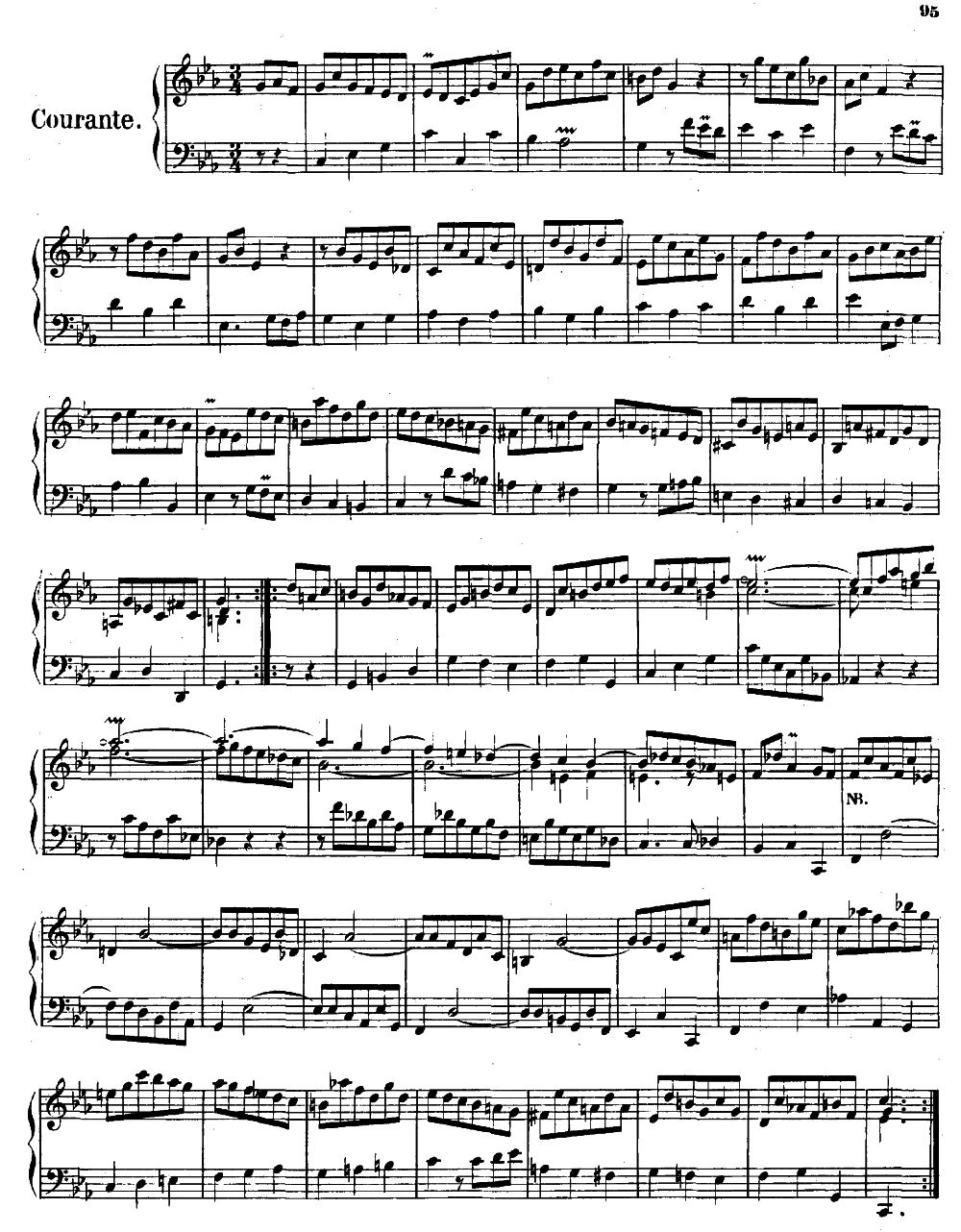

| (2) Courante, Corrente | 3/2 oder 3/4 | italienischen Ursprungs, fließendes Tempo, schnelle Achtelbewegung, oft Hemiolen |

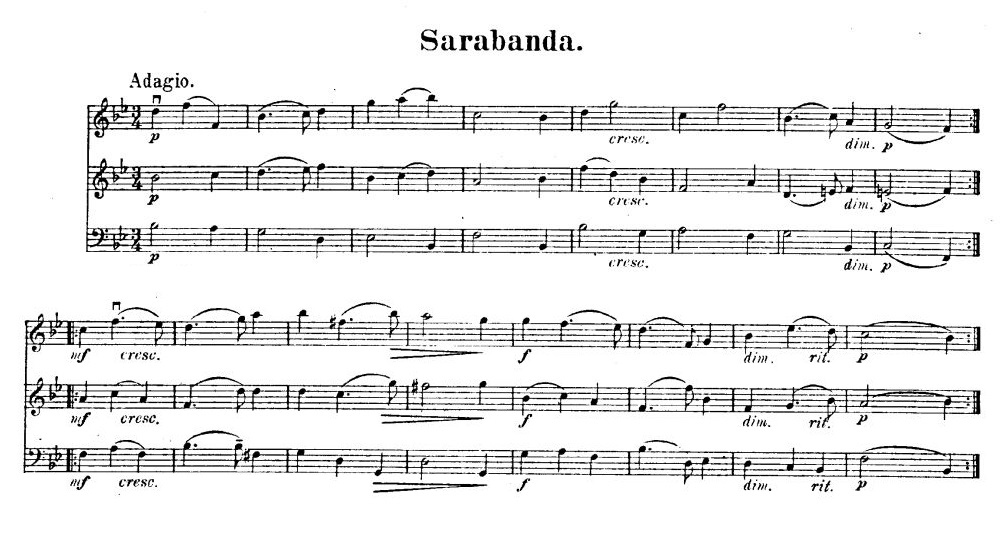

| (3) Sarabande, Sarabanda | 3/4, volltaktig | spanischen Ursprungs, langsam, ruhig und verhalten, typischer Rhythmus: Viertel–Halbe |

| (4) Gigue, Giga, Jigg | 6/8 oder 3/8 | englischen Ursprungs, lebhaft, meist punktierter Rhythmus, häufig fugierter Beginn |

| III. Optionale Sätze | französischen Ursprungs, meist zwischen Sarabande und Gigue positioniert | |

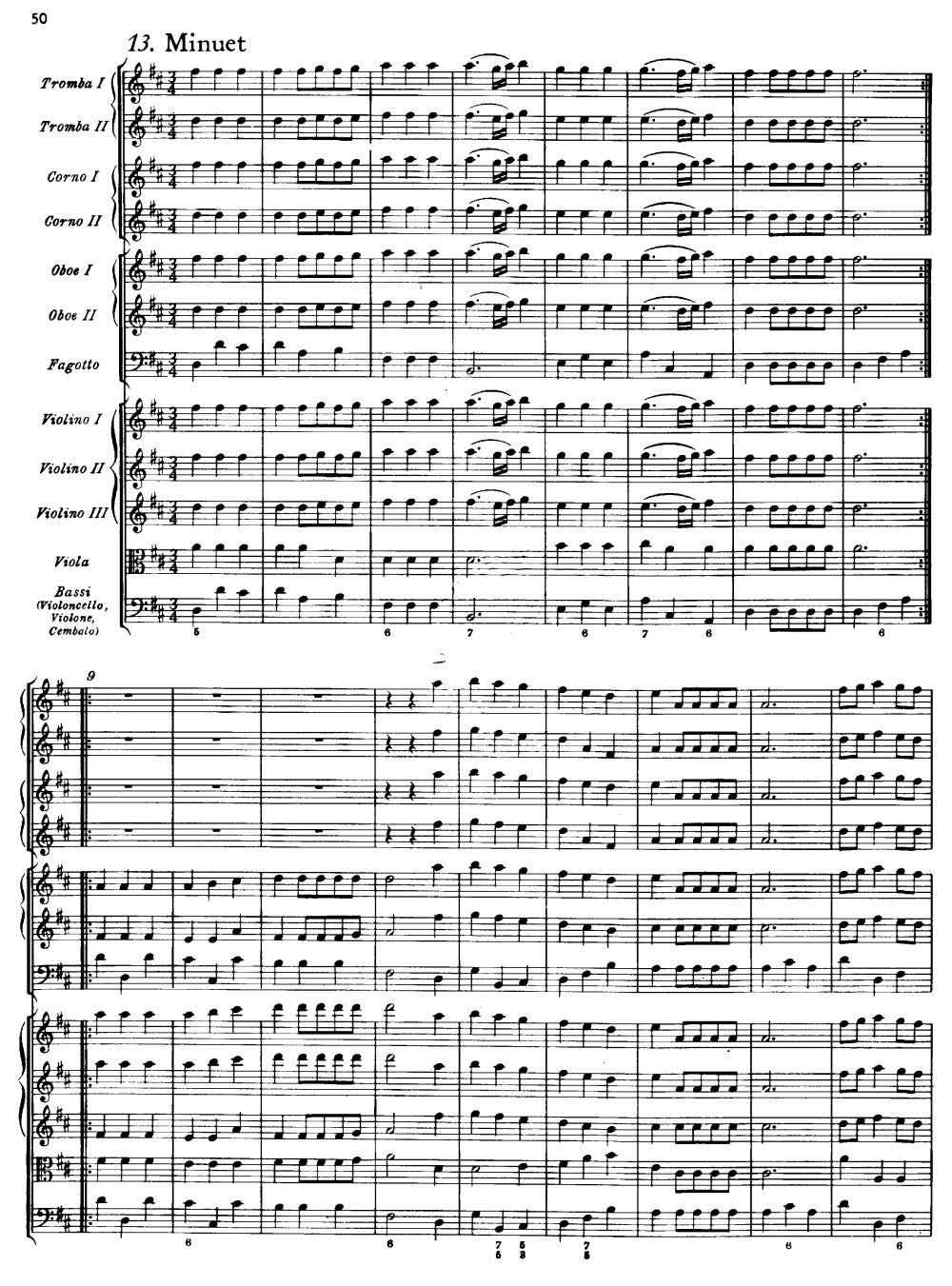

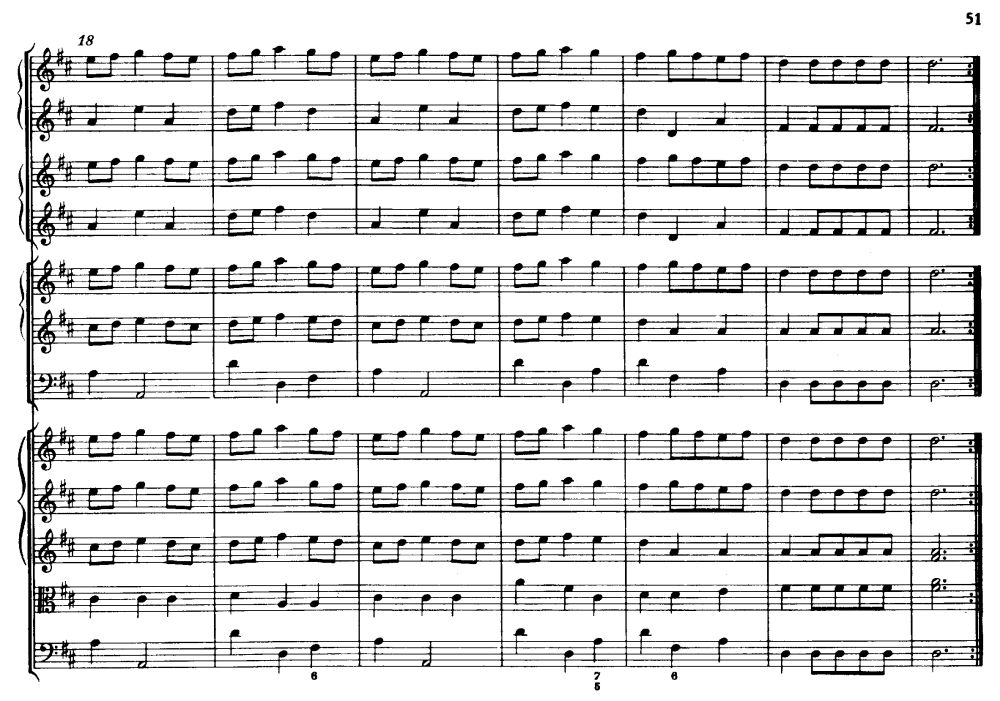

| Menuet, Minuetto | 3/4 | mäßig schnelles Tempo, eleganter höfischer Stil |

| Gavotte, Gavotta | 2/2 oder 4/4 | mäßig schnelles Tempo, elegant, oft humorvoller Tonfall |

| Bourrée, Borea | 4/4, auftaktig | schnelles Tempo, schwungvoll, oft synkopische Rhythmen |

Weitere Tanztypen: Polonaise, Forlane, Loure, Passepied, Anglaise; bei französischen Komponisten auch programmatische Miniaturen

Sätze können einen reduzierteren, ebenfalls zweiteiligen Mittelteil (Trio) oder eine verzierte Wiederholung (Double) besitzen

Suitenartige Zyklen in späteren Epochen: Divertimento, Serenade, Kassation (18. Jahrhundert); Ballettsuite, Opernsuite (19. und 20. Jahrhundert)

Barocker Themenbau

Terminologie nach Wilhelm Fischer:

- Liedtypus – Themenbildung mit kontrastierenden Elementen bzw. Phrasen; Vorläufer der klassischen Periode

- Fortspinnungstypus – gängigstes Modell des Themenbaus, häufig in Suiten- und Konzertsätzen; Vorläufer des klassischen Satzes

Syntax: Vordersatz (Phrase oder Kopfmotiv, evtl. mit Wiederholung) – Fortspinnung (Sequenzierung) – evtl. Epilog (Kadenz)

AUFGABEN

(1) Machen Sie sich mit den verschiedenen Gattungsvarianten, Satztypen und Tanztypen vertraut und hören Sie die Beispiele.

(2) Untersuchen und gliedern Sie die Allemande und Courante aus der Französischen Suite Nr. 2 c-Moll BWV 813 von Johann Sebastian Bach und erstellen Sie ein Formdiagramm.

(3) Untersuchen und gliedern Sie die Sarabanda aus der Sonata da camera B-Dur op. 2 Nr. 5 von Arcangelo Corelli.

(4) Untersuchen und gliedern Sie das Minuet in D-Dur aus der Water Music Suite Nr. 2 HWV 349 von Georg Friedrich Händel.

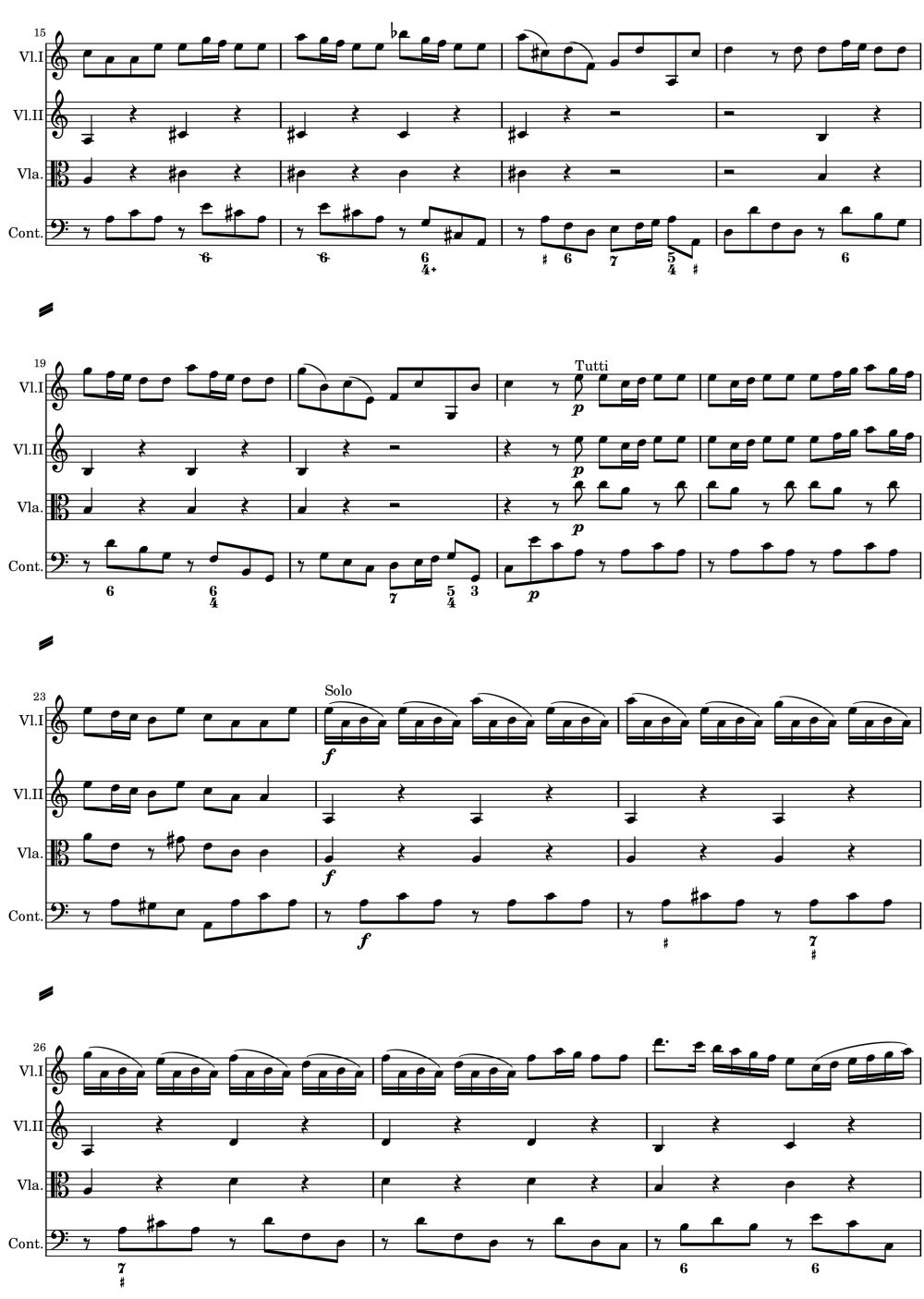

(5) Untersuchen Sie den Beginn des Violinkonzerts a-Moll op. 3 Nr. 6, I. Satz, von Antonio Vivaldi und bestimmen Sie die Sektionen eines Fortspinnungstyps.