Inhalt

Karl Amadeus Hartmann, Sonate 27. April 1945 für Klavier, 1. Satz Bewegt, interpretiert von Benedikt Koehlen | Quelle: YouTube

Karl Amadeus Hartmann, Sonate 27. April 1945 für Klavier, 3. Satz Marcia funebre, interpretiert von Benedikt Koehlen | Quelle: Youtube

Entstehungskontext

Im April 1945 sieht der Komponist Karl Amadeus Hartmann vor seinem Haus in Kempfenhausen am Starnberger See den Todesmarsch der Dachauer KZ-Häftlinge vorüberziehen. Es ist Nacht. Hartmann beginnt daraufhin, jene Sonate für Klavier mit dem Titel "27. April 1945" zu komponieren, die heute ein bedeutendes zeitgeschichtliches Dokument darstellt. Über 6000 Häftlinge aus dem Konzentrationslager Dachau und seinen Außenlagern wurden von SS-Wachmännern ab dem 26. April 1945 auf verschiedenen Strecken Richtung Süden getrieben. Hartmann stellt der Sonate folgende Worte voran, die sein Erschrecken über den grausamen Marsch verdeutlichen:

Am 27. und 28. April 1945 schleppte sich ein Menschenstrom

von Dachauer "Schutzhäftlingen" an uns vorüber –

unendlich war der Strom –

unendlich war das Elend –

unendlich war das Leid –(Karl Amadeus Hartmann, Klaviersonate "27. April 1945")

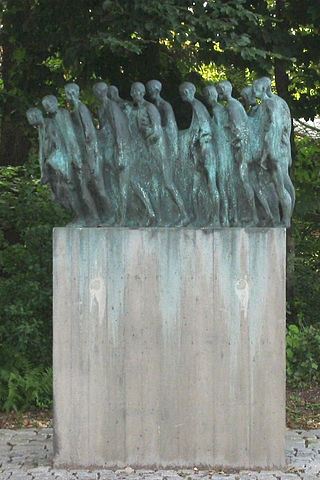

Hubertus von Pilgrim, Mahnmal zur Erinnerung an die Todesmärsche von Dachau, 1989, aufgestellt in Krailling | Foto: Furukama, Lizenz: CC BY-SA, Quelle: Wikimedia Commons

1. Satz "Bewegt"

Anklänge aus der jüdischen Ritualmusik und der Beethoven-Sonate Les adieux, zu deutsch "Lebewohl", werden im 1. Satz der Sonate von Hartmann in eine moderne Tonsprache verwoben und gegeneinandergestellt. Hartmann verfremdet die Relikte dieser Traditionen klanglich so, dass man bereits im ersten Satz hört, wie eine Welt aus den Fugen gerät, wie sie ihre Stützpfeiler zu verlieren droht. Die Taktgrenzen werden überschritten, bekannte Gesetze der Metrik und Harmonik aus den vergangenen Jahrhunderten Musikgeschichte ausgehebelt.

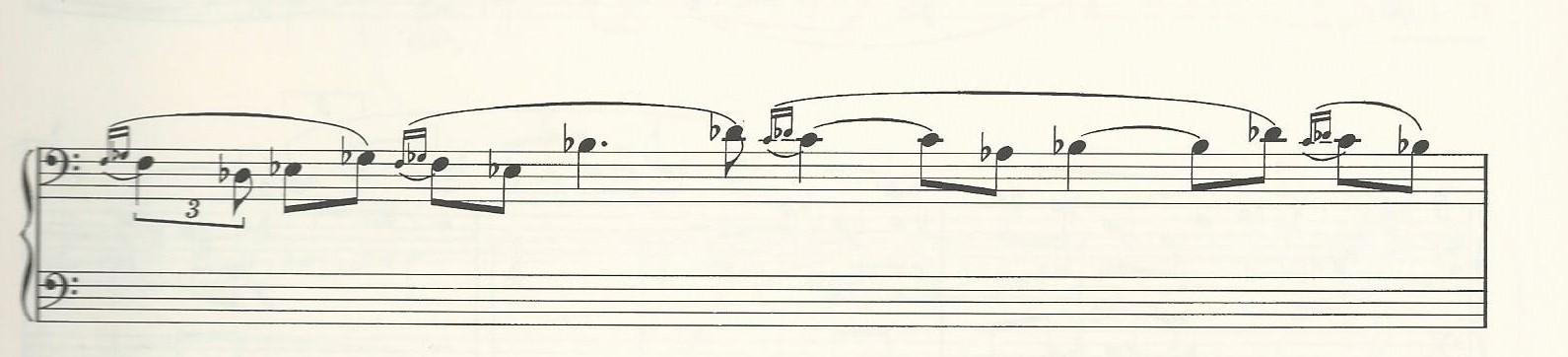

So erklingt gleich zu Anfang ein Motiv in der Mittellage, das an die Melismatik jüdischer Ritualmusik erinnert. Diese Motivik nimmt Hartmann immer wieder auf, man erkennt sie an den Verzierungen, am sprechenden Charakter und daran, dass sie stets in einer exponierten Einzelstimme auftritt, z. B. in der zweiten Zeile des 1. Satzes:

Karl Amadeus Hartmann: Sonate "27. April 1945", 1. Satz Bewegt, Zeile 2

Ausschnitt: Beginn der Sonate, 1. Satz Bewegt | Quelle: YouTube

Als weiteren Bezug zu alten musikalischen Traditionen verarbeitet Hartmann das motivische Material aus dem Beginn der Klaviersonate von Beethoven Les Adieux – Lebewohl. Beethovens Kopfmotiv beginnt mit einer Durterz, dann folgt eine reine Quinte und ein Trugschluss nach Moll in Takt 2, was dem Motiv eine sentimentale Wirkung verleiht.

L. v. Beethoven: Klaviersonate Les Adieux, Beginn 1. Satz | Quelle: YouTube

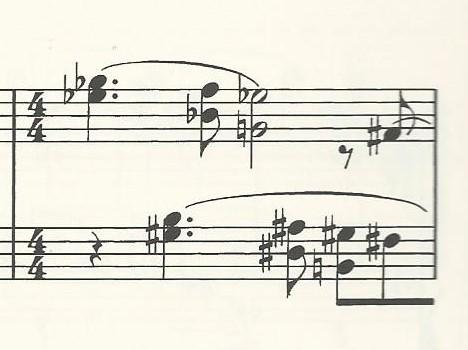

Hartmann arbeitet in der tiefen Bassregion häufig mit harten Oktav- und Quintklängen. Ab dem Steigerungsteil beginnen aufsteigende langsame Halbtonschritte in der Bassregion. Im oberen Register brechen immer wieder einzelne gesangliche Melodien durch. Der Klavierpart hält recht unvermittelt kurz inne und intoniert das Les Adieux-Kopfmotiv in hoher lauter Lage, um dann überzugehen in eine imitierende Verarbeitung des Beethoven-Motivs. Hartmann verfremdet das berühmte Kopfmotiv von Beethoven, indem er die Tongeschlechter umkehrt, sodass zuerst eine Moll-Terz, dann die reine Quinte und schließlich Dur erklingt. Außerdem verwendet Hartmann schnellere Notenwerte, z.T. auch eine punktierte Variante. Im Folgenden sieht man das verfremdete Les Adieux-Motiv in rechter Hand (ergänze Violinschlüssel) und linker Hand (ergänze Bassschlüssel):

Ausschnitt: verfremdetes Les Adieux-Motiv

Ausschnitt: Steigerungsteil und imitierende Verarbeitung des Les Adieux-Motivs | Quelle: YouTube

Wolfgang Eckert, Portraitbüste Karl Amadeus Hartmanns, 1999 | Foto: Figurator, Lizenz: CC BY-SA, Quelle: Wikimedia Commons

Wer war eigentlich Karl Amadeus Hartmann?

Geboren 1905 und gestorben 1963 in München, erlebte Hartmann beide Weltkriege in der oberbayerischen Region. Hartmann war durch das Vermögen seines Schwiegervaters finanziell unabhängig. Er hielt sich während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland eher im Hintergrund, seine Werke wurden allerdings im Ausland aufgeführt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs gründete Hartmann jedoch die Konzertreihe Musica Viva des BR, durch die bis heute bedeutende Kompositionen des 20. und 21. Jahrhunderts in München zur Aufführung kommen.

Alex Ross schreibt in seinem Buch zur Musik des 20. Jahrhunderts The Rest is Noise Folgendes über Hartmann:

Einen einsamen "Neinsager" unter den deutschen Komponisten gab es, nämlich Karl Amadeus Hartmann, der Verbindungen zu Widerstandskreisen hatte und seiner Musik verschlüsselte Oppositionsbotschaften mitgab. Seine Orchesterpartitur zu Miserae trug die Inschrift: "Meinen Freunden, die hundertfach sterben mussten, die für die Ewigkeit schlafen – wir vergessen Euch nicht. (Dachau 1933/1934)."

(Alex Ross, The Rest is Noise. Das 20. Jahrhundert hören, 2007, S. 358)

Aufgaben

- Hören Sie den gesamten 1. Satz Bewegt und beschreiben Sie Ihren individuellen Höreindruck.

- Hören Sie den 3. Satz Marcia funebre. Recherchieren Sie den musikalischen Fachbegriff "Marcia funebre".

- Sammeln Sie weitere Kompositionen, die den Beinamen "Marcia funebre" tragen. Vergleichen Sie diese mit dem 3. Satz der Sonate 27. April 1945 von Karl Amadeus Hartmann.

- Informieren Sie sich zum zeitgeschichtlichen Hintergrund, z.B. auf den Webseiten der KZ-Gedenkstätte Dachau, des Erinnerungsorts Badehaus Wolfratshausen oder des NS-Dokumentationszentrums München.