Seite aus dem ›Buxheimer Tabulaturbuch‹ – Quelle: Wikimedia

Vom Zählprinzip in der frühen Instrumentalmusik und seinen Folgen

Zum Musikmachen braucht man normalerweise keine höhere Mathematik. Wenn du Klavier spielst, musst du keine Differentialgleichungen lösen, und du brauchst auch keinen Satz des Pythagoras, um im Chor zu singen. Aber eines musst du schon: du musst auf 3, auf 4 oder 6 zählen können. Wenn das nicht klappt, kann es nämlich passieren, dass du den Zeitablauf der Töne durcheinanderbringst. In dieser elementaren Form ist also das Mathematische, die Zahl doch wichtig für das Musizieren und die Musik.

Inhalt

Vorbemerkungen

Auch das europäisch-abendländische Tonsystem beruht grundsätzlich auf den Verhältnissen von Zahlen, und zwar von solchen Zahlen, die untereinander je ein sogenannt ›einfach überteiliges‹ Verhältnis bilden können – entweder direkt, oder durch Verdopplung des kleineren Terms. Das klingt jetzt doch kompliziert; deshalb eine Aufstellung für alle Zahlen-Experten:

Intervall | Proportionen |

|---|---|

Oktave | 2 : 1 |

reine Quinte | 3 : 2 = 3 : (1 x 2) |

reine Quarte | 4 : 3 |

große Terz | 5 : 4 = 5 : (2 x 2) |

kleine Terz | 6 : 5 |

(große) große Sekunde | 9 : 8 = (3 x 3) : (4 : 2) |

(kleine) große Sekunde | 10 : 9 = (5 x 2) : (3 x 3) |

kleine Sekunde | 16 : 15 = (8 x 2) : (5 x 3) |

durch Umkehrung (Oktavierung der Grundstufe) entstehen: | |

kleine Sexte | 5 : 8 = 5 : (4 x 2) |

große Sexte | 3 : 5 = (6 : 2) : 5 |

usw. | |

Mit den Primzahlen bis 5 und ihren Vielfachen lassen sich die primären Tonabstände bilden, du kannst es durch Teilen einer Saite nachprüfen. Mehr zum abendländischen Tonsystem findest du hier.

Mensuralsystem und Taktprinzip in der Musik

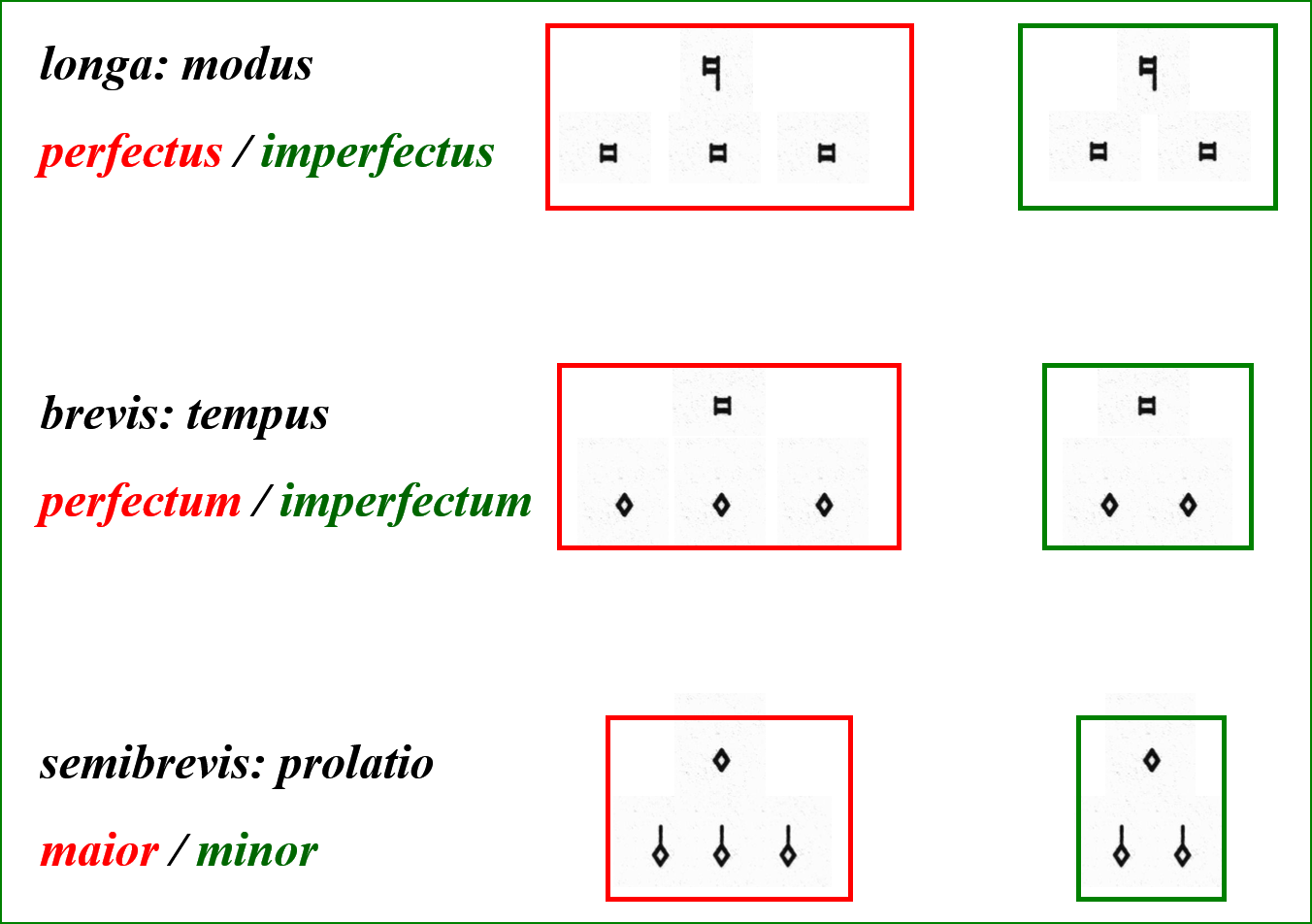

Einer der bedeutendsten Fortschritte in der europäischen Musikgeschichte war – man kann sich das heute kaum noch vorstellen – die Notierbarkeit von Rhythmus, im späten 12. Jahrhundert, erfunden von Kantoren der Pariser Kathedrale Notre-Dame, die da im Bau war (salopp gesagt also ›Musik von der Baustelle‹). In der weiteren Entwicklung im franko-flämischen Bereich hat das zur Ausprägung einer Mensuralnotation geführt, mit bestimmten Notenzeichen für bestimmte Notenwerte. Dieses Mensuralsystem des 14. bis 15. und 16. Jahrhunderts geht aus von der Teilung eines maßgebenden Notenwerts, nämlich von seiner Drei- oder Zweiteilung. Weil es drei Hauptebenen von Notenwerten gibt, erfolgt ursprünglich auch eine dreifache Teilung:

(dreigeteilt als ...) | (zweigeteilt als ...) | |

Mensur der longa = modus | : 3 = modus perfectus | : 2 = modus imperfectus |

Mensur der brevis = tempus | : 3 = tempus perfectum | : 2 = tempus imperfectum |

Mensur des tempus = prolatio | : 3 = prolatio maior | : 2 = prolatio minor |

Entscheidend ist, dass es sich um ein divisives Prinzip handelt; die Notenwerte haben dabei keine absolute Gültigkeit, sondern sie sind von der jeweiligen Mensurteilung abhängig. Die große Vokalpolyphonie speziell der Renaissance-Zeit ist also in ihrer zeitlichen Verfassung an dieses mehrstufige mensurale System gebunden (wobei allerdings die oberste Ebene als möglicher modus perfectus bald schon keine Rolle mehr spielte).

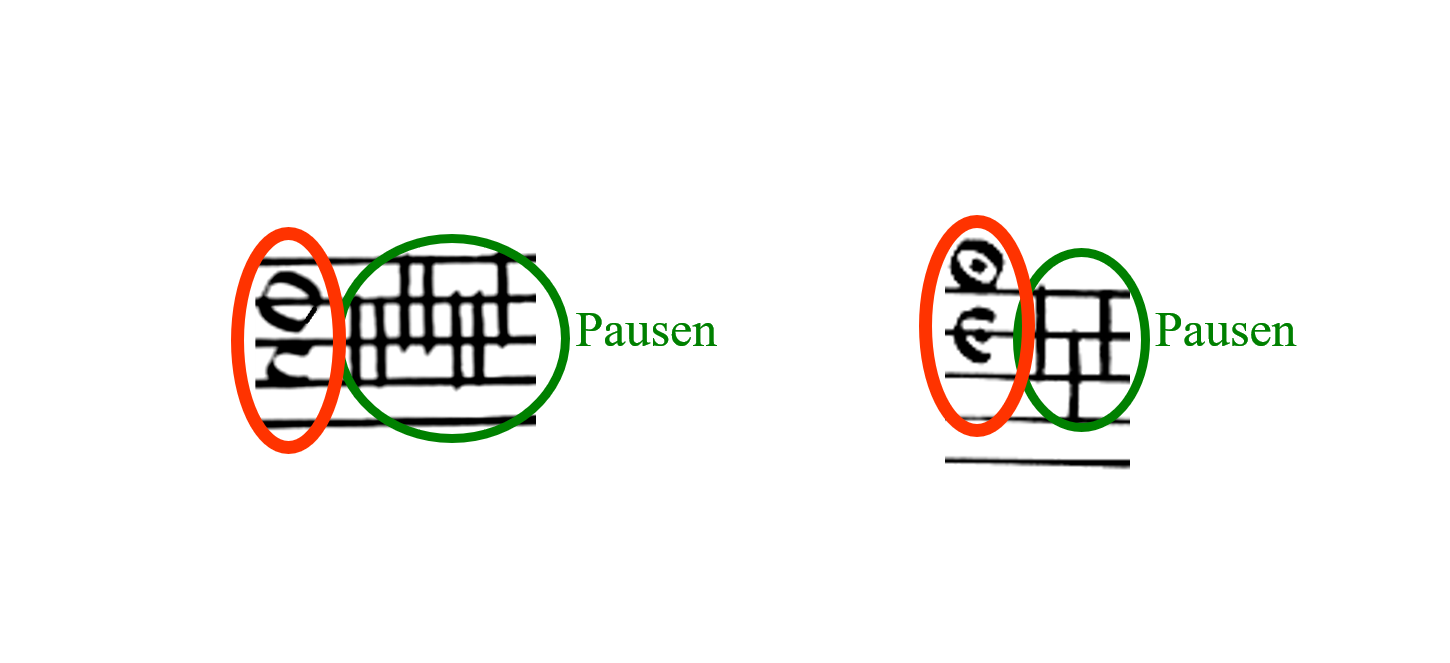

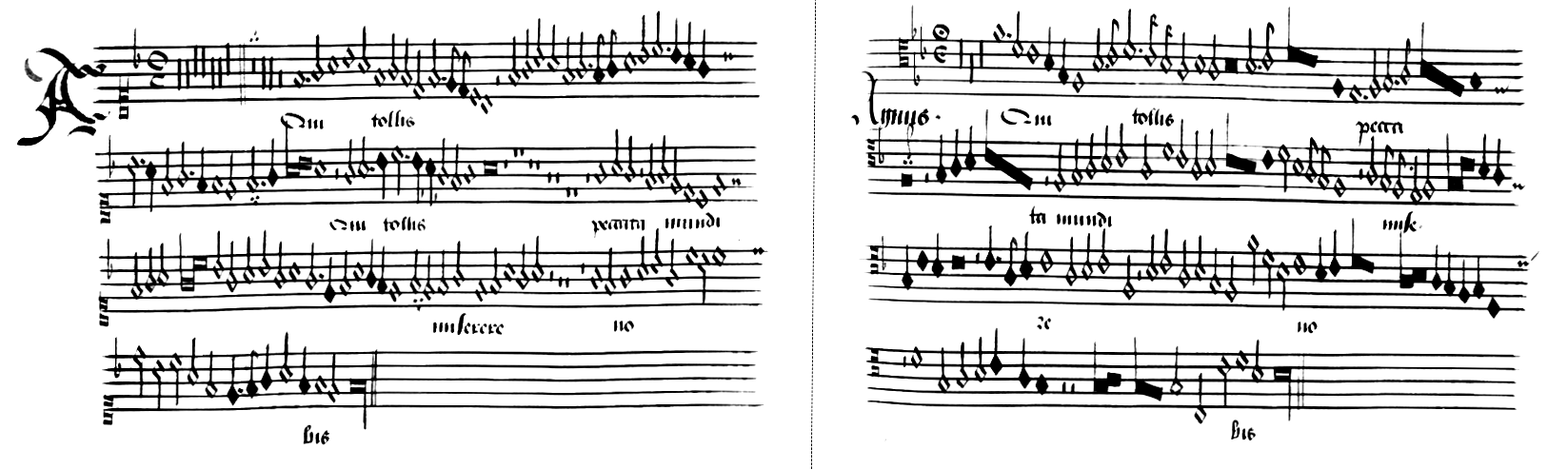

Die kontrapunktischen Künste der sogenannten Niederländer – das sind die damals führenden franko-flämischen Komponisten – machten sich dieses Mensursystem zunutze. Auch hier kann es freilich etwas kompliziert werden. Ein Paradebeispiel ist die Missa prolationum von Johannes Ockeghem, entstanden vielleicht um 1460: Da haben je zwei von vier Stimmen den gleichen Notentext, aber sie singen in verschiedenen Mensuren und außerdem von Messensatz zu Messensatz in wechselnden Intervallabständen. Hier wird jedenfalls die im Stimmenverbund divergente Zeitgliederung sehr schön anschaulich – bei dem unten gezeigten Agnus-Dei-Satz speziell zwischen Superius und Contratenor/Tenor/Bassus. In diesem Fall muss das zweite Stimmpaar in der Unterquart zum ersten einsetzen (also auf c').

J. Ockeghem, Missa prolationum, Agnus Dei I (Rom, Biblioteca Vaticana, Chigi Cod. C VIII 234, f. 112v u. 113r)

J. Ockeghem, Missa prolationum, Anfang Agnus Dei I – Übertragung in Partitur

(Collected Works, Second edition, hg. v. Dragan Plamenac, Bd. 2, New York 1966, S. 34)

Also eine besonders kunstvolle Anwendung mensuraler Zahlenverhältnisse. Übrigens hörst du in solcher Musik keinen Takt; die Notation hat auch keinerlei Taktstriche. Es ergibt sich ein stetig fließender Strom der Stimmen, vor dem hintergründigen Zeitmaß der übergeordneten Longa- und Brevis-Mensuren.

Johannes Ockeghem, Missa prolationum, Agnus Dei I

(Hilliard Ensemble, 1989) – Quelle: YouTube

Wir aber sind an den Takt in der Musik gewöhnt. Ob du ein Volkslied nimmst, ein Jazz-Stück, einen Schlager oder eine Sinfonie von Beethoven: In der Regel wirst du gut den Takt bzw. das Metrum erkennen können.

Doch was ist eigentlich der Takt? – Das neuzeitliche Taktsystem geht von Bruchzahlen aus: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 usw. Die Notenwerte der Viertel, der Achtel, ursprünglich einmal abgeleitet vom Maß der ›ganzen‹ Note, sind jetzt feste Größen; die jeweilige Taktart wird bestimmt durch eine feste Summe solcher Notenwerte. Ein 3/4-Takt ist größer als ein 2/4-Takt.

2/4 | 1 ... 2 ... |

3/4 | 1 ... 2 ... 3 ... |

4/4 | 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... |

6/8 | 1.2.3.4.5.6. |

. . . |

Anders als bei den alten Mensuren des 15. Jahrhunderts handelt es sich also um ein additives Prinzip. Außerdem sind die Taktschwerpunkte, die ›Takt-Einsen‹ meistens irgendwie musikalisch hervorgehoben, pointiert. Genau deshalb hilft euch beim Klavierspielen oder beim Chorsingen das Zählen, um den metrischen Gang der Musik richtig einzuhalten.

Der Tactus im Orgelspiel des 15. Jahrhunderts

Eine solche Art Takt gab es nun tatsächlich auch schon im 15. Jahrhundert – nicht in der großen Vokalpolyphonie, nicht bei den großen Komponisten Dufay, Obrecht und Ockeghem, sondern: im instrumentalen Bereich, bei den Tastenspielern, bei den Organisten. Abseits der bedeutenden ›niederländischen‹ Vokalkomposition hat sich im 15. Jahrhundert das mehrstimmige Orgelspiel entwickelt. Wir kennen z. B. eine Reihe von Traktaten aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die eine Lehre dieses Orgelspiels übermitteln. Das konnte allerdings ohne Weiteres auch mündlich geschehen – viele Organisten der damaligen Zeit waren offenbar blind, bzw. das Orgelspiel war wohl besonders etwas für blinde Musiker.

Wie sah diese Orgellehre aus? – Ihr Dreh- und Angelpunkt war der Tactus, von lateinisch tangere, berühren, und gemeint war hier das Berühren der Klaviatur, das Anschlagen der Tasten. Der Tactus der Organisten war konkret eine Spielformel oder eine Kombination von Spielformeln, mit denen man nun Orgelmusik machen konnte, etwa für den Gottesdienst, und zwar auf Grundlage einer vorgegebenen Melodie, eines Cantus firmus. Dabei wurden die Töne des Cantus als Unterstimme auseinandergezogen, also gedehnt, während die rechte Hand einen Spielvorgang zum Cantus-Ton ausführte, von Konsonanz zu Konsonanz. Die Bezeichnung Tactus hat man dann oft sogar für ein ganzes Stück dieser Art gebraucht.

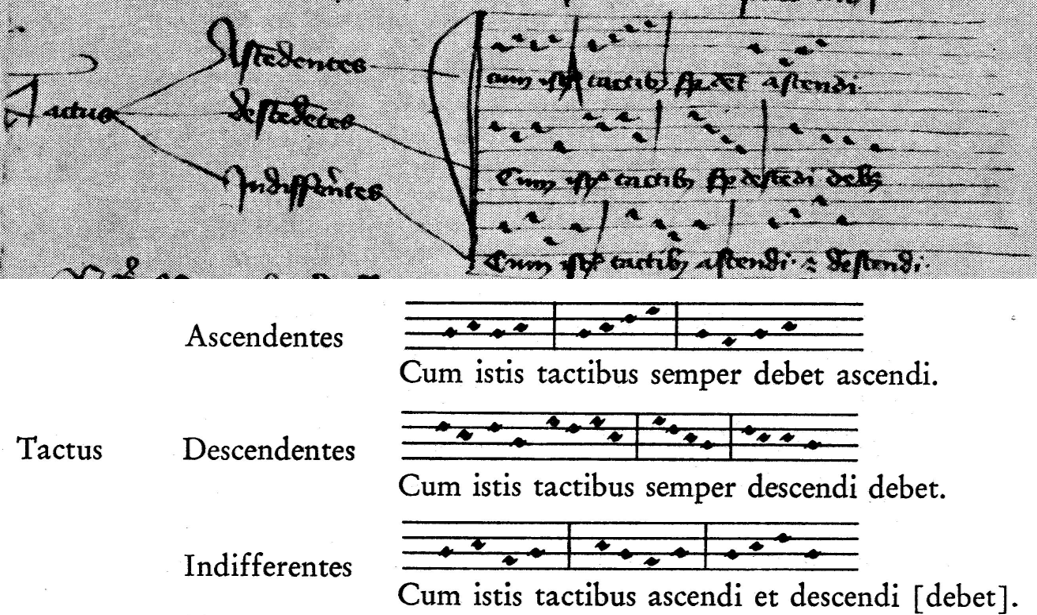

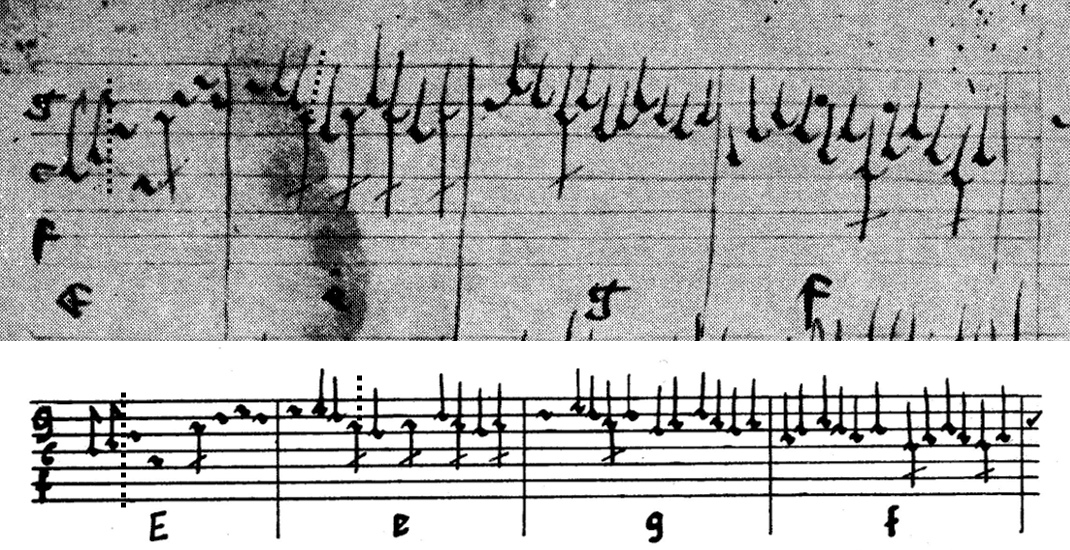

Betrachten wir jetzt zuerst eine Darstellung von Tactus-Formeln im sogenannten Münchner Orgeltraktat; der stammt aus dem Kloster Indersdorf, er wurde Anfang der 1960er-Jahre in der Bayerischen Staatsbibliothek sozusagen ›entdeckt‹ von Theodor Göllner (dem langjährigen Ordinarius für Musikwissenschaft an der Münchner Universität). Das sind elementare tactus quatuor notarum, die einfach aus je vier Tönen bestehen. Nach ihrer Bewegungsrichtung sind sie in ascendentes / descendentes / indifferentes eingeteilt.

Münchner Orgeltraktat, f. 276v mit Edition

(Th. Göllner, Formen früher Mehrstimmigkeit, S. 169)

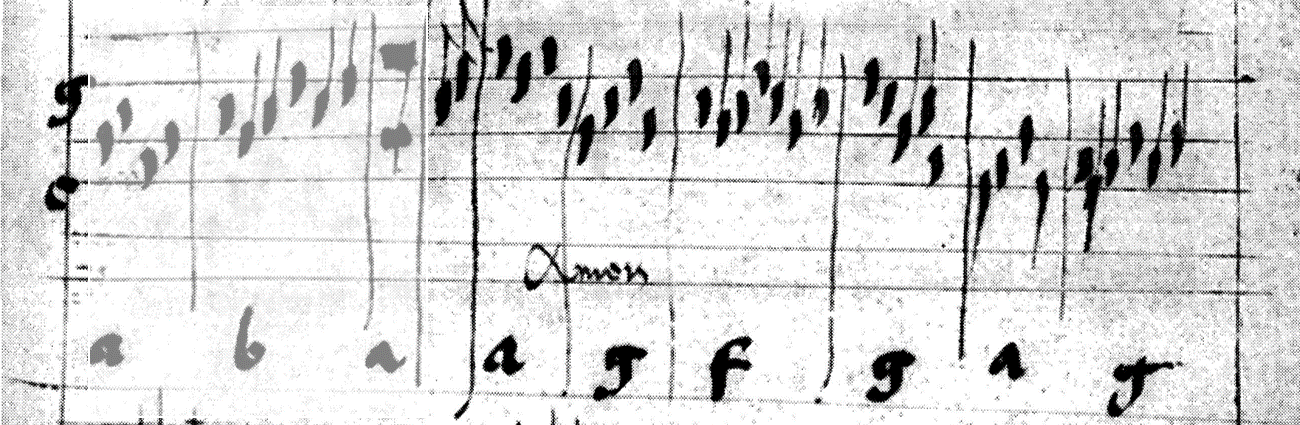

Die Verbindung solcher tactus mit einem Cantus firmus sei zunächst an einem kleinen Ausschnitt aus der Orgeltabulatur des Ludolf Bödeker illustriert – die Martin Staehelin 1996 bekannt gemacht hat (Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, I. Philologisch-Historische Klasse, Jg. 1996 Nr. 5). Nach Art der ›älteren deutschen Orgeltabulatur‹ ist die Unterstimme, der Cantus firmus, in Buchstaben geschrieben, die Kolorierungsstimme oben in Noten. Der Cantus firmus ist hier eine Amen-Melodie. Sofort fällt auf, dass in regelmäßigem Abstand Taktstriche gezogen sind, um die einzelnen Einheiten aus Cantus-Ton und Spielformel voneinander abzugrenzen.

Tabulatur des Ludolf Bödeker (Oldenburg, Landesbibliothek, Cim I 39), f. 98r

Der Spielvorgang beginnt, nach einer zweitönigen Initialwendung, mit einfachen Viertonformeln; erst beim dritten Tactus kommt es zu rhythmischen Differenzierungen. Das gilt insgesamt auch als tactus quatuor notarum. Dann nochmals zurück zum Münchner Orgeltraktat: Dort erscheint am Schluss auch ein Spielstück in Tabulaturnotation. Es ist ein tactus sex notarum: 6 Noten werden also abgezählt – wieder der typische Beginn mit einer genau solchen Spielformel, dann erst rhythmische Formel-Differenzierung. Und dieser tactus sex notarum ist natürlich durch seine Notenwertsumme auch in der tatsächlichen Ausdehnung ›größer‹ als der vorige tactus quatuor notarum.

Münchner Orgeltraktat, f. 279v mit Nachschrift

(Th. Göllner, Formen früher Mehrstimmigkeit, S. 180)

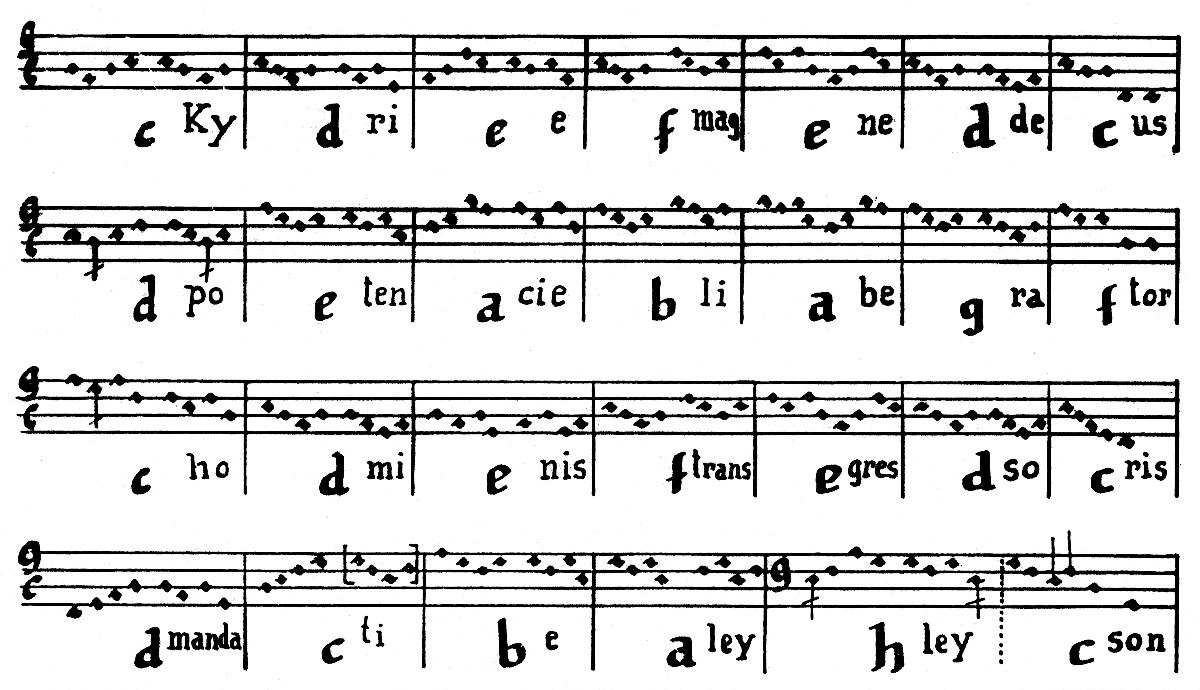

Als letztes Beispiel noch eine Kyrie-Bearbeitung aus einer Wiener Handschrift in einer diplomatischen Nachschrift. Hier sehen wir die sehr typische Verbindung von zwei Formeln pro Cantus-Ton, sogenannte tactus compositi.

Cantus-firmus-Bearbeitung Kyrie magne deus in Orgeltabulatur

(Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 3617, f. 10v

– Nachschrift Th. Göllner, Formen früher Mehrstimmigkeit, S. 80)

Was heute ein wenig an eine Fingerübung für das Klavierspielen erinnert, ist ein liturgisches Orgelstück aus dem späten Mittelalter. Man könnte es als tactus octo notarum auffassen; es zeigt sich aber in den Quellen, dass sich die ursprüngliche Benennung der reinen Formeltöne verselbständigen kann, so dass sie abstrakter gewissermaßen die Zählzeiten des Tactus angibt; insofern haben wir hier eine Art verdoppelten tactus quatuor notarum vor uns.

Nun: Das frühe Tastenspiel hat schon zur Mitte des 15. Jahrhunderts hin seine Gestaltungsformen beträchtlich erweitert. Das zeigen die Lehrbeispiele des – trotz seiner Blindheit – berühmten Conrad Paumann, der aus Nürnberg kam und dann am Münchner Dom wirkte (die Grabplatte ist dort noch zu besichtigen). Bekannt geworden ist vor allem die große Sammlung des ›Buxheimer Tabulaturbuchs‹ (bekannt als Buxheimer Orgelbuch), das im Schweizer Raum entstanden war und und seit dem 19. Jahrhundert in der Bayerischen Staatsbibliothek aufbewahrt wird. Übrigens entfalten sich diese neuen Gestaltungsmuster gerade durch Anlehnungen an die Vokalpolyphonie, und zwar einschließlich der betreffenden Satzregeln. Damit geht auch das elementare Tactus-Verfahren in umfassenderen Formen des Tastenspiels auf.

Das Abzählen der Noten in Instrumentallehren des 16. Jahrhunderts

Was aber im instrumentalen Bereich bestehen bleibt, ist die klare metrische Einheit des Tactus – im Notenbild der Tabulaturen erkennbar an der gleichmäßigen Gliederung durch Striche oder leere Zwischenräume. Erhalten bleibt auch das Prinzip des Abzählens der Noten, die bei einem Stück auf einen ganzen ›Schlag‹, wie es dann heißt, kommen. Ein Magdeburger Kantor, Martin Agricola, hat das in seiner Instrumentallehre Musica instrumentalis deudsch, Wittenberg 1529, in schönen Knittelversen ausgedrückt (f. 19r). Dabei geht es um das sogenannte ›Absetzen‹ von Stücken für die Orgel oder für die Laute, das bedeutet die Übertragung vokaler Sätze in instrumentale Tabulatur; der Fachbegriff heißt deshalb ›Intavolierung‹.

Eym ydern der etwas wil absetzen // Und sich damit auff Orgeln ergetzen. // Odder andern Instrumenten der gleich // Dem ists von nöten sag ich mildigleich. // Auffs wenigst/ das er wisse als ich sag // Wie viel der noten gehen auff ein schlag.

Oder an anderer Stelle, zum Lautenspiel, heißt es (f. 36r):

Wiltu nu auff Lauten recht abmessen // So thu des unterscheyds nicht vergessen. // Der Buchstaben/ welcher ist dreierley // Wie oben gemelt/ auch lerne darbey. // Wie vil Noten gehn auff ein gantzen Tact // Und machs wie von der Orgel ist gesagt. // Also das ein yglicher schlag behelt // Vom andern gescheyden/ sein eigen felt.

Mit den Buchstaben sind die Tonbuchstaben gemeint (die hier mit »dreierley« rhythmischen Werten verbunden sein können) – die deutschen Tabulaturen werden im 16. Jahrhundert zuletzt ganz in Buchstaben geschrieben.

Der so wichtige Begriff des Schlags leitet sich hier ab von der quasi dirigentischen Schlagbewegung, wie sie für die Aufführung von Vokalpolyphonie nötig ist: der gleichmäßige Ab- und Aufschlag, Thesis und Arsis. Daran haben sich die Sänger zu orientieren. Auch das hat man ›Tactus‹ genannt, den mensuralen Tactus. Der hatte nichts mit den Spielformeln der Organisten zu tun, er war also anders bestimmt als der instrumentale Tactus, von dem bisher die Rede war; aber dieses instrumentale Denken des abzählenden Ausfüllens der musikalischen Zeiteinheiten wirkt hier in der Tabulaturlehre schlechterdings weiter. »Wie vil Noten gehn auff ein gantzen Tact«, darauf kommt es an, und vier Noten machen einen größeren Takt als drei.

Außerdem müssen wir bedenken, was mit dem Schlag, speziell mit dem Abschlag der gedachten Dirigierbewegung, im Bewusstsein der Instrumentalisten geschieht. Dazu eine Erläuterung aus der Musiklehre des Nürnberger Lautenisten Hans Gerle:

… wann du geygest so tridt die mensur mit dem fuß/ ein drit als lang als den andern/ es kummen drey oder vier buchstaben in der Tabulatur die auff ein schlag gehören die mustu geygen unnd doch nur ein drit darzuthun.

Hans Gerle, Musica teusch auf die Instrument der grossen und kleinen Geygen auch Lautten, Nürnberg 1532 (f. B 3v),

Man soll also beim Geigen zum Anfang jedes Takts regelmäßig mit dem Fuß auf den Boden stampfen. Bei Hans Gerle und auch bei den anderen Musiklehren im 16. Jahrhundert wird dieses Verständnis des Schlags im Übrigen bevorzugt an der Stundenglocke der Turmuhr (oder mit dem gleichmäßigen Abdrücken von Geldmünzen) veranschaulicht. Einen Ton von einer Mensur Länge, so heißt es:

… den mustu schlagen das er weder lenger noch kurtzer prumbt/ als wie die ur oder glocken auff dem Turn schlecht/ gerad dieselbe leng/ oder als wan man gelt sein gemach zelt/ …

Hans Newsidler, Ein newgeordnet künstlich Lautenbuch, Nürnberg 1536 (f. B 3v)

Hinzukommt, dass die Lautenisten den Anfangsakkord jeder Mensur möglichst nach unten schlagen, mit dem Daumen. Damit wird klar, dass ihre Musik – in Vorstellung und Ausführung – einer konstant-gleichmäßigen Metrik unterworfen ist.

Zu den Spätfolgen des taktspezifischen instrumentalen Spielprinzips

Der neuzeitliche Takt, wie wir ihn kennen, der Takt als feste metrische Größe, hat also eine entscheidende Wurzel in der älteren Instrumentalmusik! Die hervorgehobene Stellung der Takt-Eins, die summierten Notenwerte im Takt und nicht zuletzt seine notenbildliche Darstellung mit Taktstrichen – das alles findet sich vorgeprägt in der Tastenmusik und im Lautenspiel des 15. und 16. Jahrhunderts. Dieses instrumentale Denken bleibt bei der weiteren Entwicklung der Musik präsent, trotz vieler anderer Aspekte, die sie dann mit bestimmen. Die bedeutende Musik war zwar vor 1600 grundsätzlich Vokalkomposition, sie war Sprachvertonung und zugleich kontrapunktische Polyphonie, aber ab diesem historischen Wendepunkt entfaltet sie sich in intensiver Wechselwirkung von vokaler und instrumentaler Faktur weiter. Und das führt im geschichtlichen Ergebnis, zumal ab den Wiener Klassikern, wie wir wissen, letztlich zu einem Vorrang der Instrumentalkomposition. Diese große Instrumentalmusik aber setzt, schon z. B. auf der Ebene von J. S. Bach, den Takt klar voraus. Und der leitet sich nicht nur als reines Zeitmaß vom mensuralen Tactus-Schlag der Vokalpolyphonie ab, wie die Forschung das lange fast ausschließlich behauptet hat, sondern er stammt wesentlich auch von elementaren Spielpraktiken der Instrumentalmusik her – von instrumentalen ›Primärtechniken‹, die in den kompositionsgeschichtlichen Prozess mit eingegangen sind.

Das sei abschließend noch anhand von Beispielen aus dem 18. Jahrhundert sowie von Schubert veranschaulicht. Nehmen wir zuerst einen Ausschnitt von Bach, aus einem der großen Präludien seiner sogenannten Englischen Suiten für Cembalo – wir befinden uns damit etwa im Jahr 1720. Die Gliederung der Spielzüge entspricht hier unmittelbar der graphischen Takteinteilung von 6/8- bzw. doppelten 3/8-Einheiten. Zum Teil wird das noch durch Lagentausch zwischen Achtel- und Sechzehntel-Schicht verdeutlicht. Von den zusammengesetzten Sechzehntelformeln her gesehen, könnte man die Faktur geradezu als einen tactus compositus sex notarum bezeichnen. Weitgehend deckungsgleich passt in diesem Fall die harmonische Struktur dazu: Den meisten Ganztakten liegt je eine bestimmende Klangfunktion zugrunde, d. h. die Hauptklänge wechseln taktweise. Denkt dabei nochmals zurück an die taktlangen Cantus-firmus-Töne in den Beispielen des 15. Jahrhunderts.

Johann Sebastian Bach, Englische Suite g-Moll BWV 808, Prélude T. 33–47

(Claus Bockmaier, 1980)

Ein zweites, sehr bekanntes Beispiel aus dem späteren 18. Jahrhundert: der erste Satz von Mozarts C-Dur-Sonate KV 545 von 1788. Da sind zwar die ersten vier Takte ganz vokal gedacht, quasi als Versvertonung – »Blümlein im Wiesengrund, blühen so lieb und bunt«, so könnte man singen –, aber dann: reine Tonleitern! Spielformeln aus Sechzehnteln reihen sich aneinander, wobei der Klang mit jedem Takt wechselt.

Wolfgang Amadé Mozart, Klaviersonate C-Dur KV 545, Anfang bis T. 12

(Claus Bockmaier, 2024)

Auf der ›Eins‹ immer ein kurzes Abstoßen mit Achtelnote, dann der Aufstieg bis zum hohen Eckton auf der Taktmitte, und retour bis zur nächsten Takt-Eins, in der Gesamtfolge als absteigende Sequenz. Auch das steht – unterirdisch, wenn man so will – mit dem alten tactus quatuor notarum in Verbindung. Bezüglich der Wiener Klassiker muss man nur hinzufügen, dass die Motivbildung andererseits zum Taktmaß (als dem ›leeren Takt‹) sehr wohl in bewusste Spannung treten kann, das heißt: Hier kommt es gegebenenfalls zum Wechsel von metrisch konformen und demgegenüber eigenwilligen musikalischen Gestalten.

Aber auch in der Musik des 19. Jahrhunderts kann man ›Derivate‹ des Spielformel-Tactus weiterhin antreffen – und damit kommen wir zum Schluss: Beispiel Schubert, As-Dur-Impromptu, der Des-Dur-Mittelteil. Eine Spielbewegung aus immer dreimal dreitönigen Figuren, hier Dreiklangsfiguren, mit taktweise fortschreitendem Harmoniewechsel – nennen wir es einen tactus compositus trium notarum.

Franz Schubert, Impromptu As-Dur D 935 Nr. 2, Anfang Mittelteil

(Adam Laloum, 2015) – Quelle: YouTube

Sicher muss man hier nicht ständig innerlich auf 3 zählen, um das schön hinzubekommen; es könnte die Geschmeidigkeit der musikalischen Bewegung sogar übel mechanisieren und die wunderbare Daumenmelodie als Mittelstimme zunichte machen, die sich da sanft einstellt. Wir sollten uns aber bewusst machen, dass der abgezählte Takt als ›Grundausstattung‹ der Instrumentalmusik wesentlich zu den Voraussetzungen gehört, ohne die weder eine Musik von Bach, noch der Wiener Klassiker – und in bestimmter Hinsicht auch nicht der Romantik – hätte entstehen können.

Weiterführende Literatur:

Claus Bockmaier, Die instrumentale Gestalt des Taktes. Studien zum Verhältnis von Spielvorgang, Zeitmaß und Betonung in der Musik (Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte 57), Tutzing 2001 – vgl. bes. die »Zusammenfassung«, S. 291ff.