Musica Enchiriades, Quelle: Wikimedia

Warum heißt ein b nicht hes? Und warum kann man in Noten des 16. Jahrhunderts ein es, aber kein dis entdecken? Zur Beantwortung dieser Fragen ist es hilfreich, die Entstehung unseres abendländischen Tonsystems in den Grundzügen zu kennen.

Inhalt

Vorbemerkungen

Im 8. und 9. Jahrhundert (Bildungsreform Karls des Großen) trafen im Abendland zwei musikalische Traditionen aufeinander: die Tradition des liturgischen Singens (also Gesang im Rahmen des christlichen Gottesdienstes) und die der antiken griechischen Musiktheorie. In der griechischen Musiktheorie wurde musikalischer Raum über das Messen und Errechnen der Intervalle anhand von Proportionszahlen (Saitenlängen, Länge von Orgelpfeifen etc.) erschlossen, während für das liturgische Singen melodische Aspekte von größter Bedeutung waren. Das Aufeinandertreffen von vertikal-mathematischer und horizontal-melodischer Musikanschauung setzte eine Entwicklung in Gang, die unser abendländisches Musiksystem bis heute prägt.

Antike

Spätantikes Doppeloktavsystem

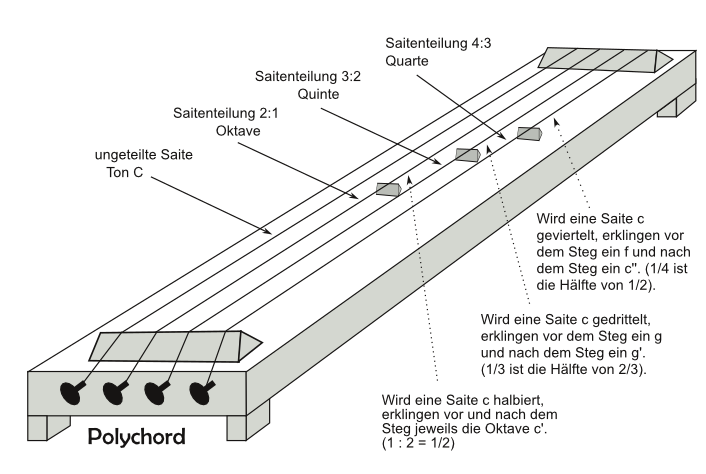

Die Anfänge der griechischen Musiktheorie werden dem Philosophen Pythagoras zugeschrieben. Nach einer Legende kam er an einer Schmiede vorbei und fand heraus, dass der Zusammenklang der Schmiedehämmer von ihrem Gewicht abhing. Durch Experimente mit gleichlangen und gewichteten Saiten soll er zu der Erkenntnis gekommen sein, dass sich für Intervalle (wie zum Beispiel die Oktave, Quinte und Quarte) messbare Proportionen nachweisen lassen. Die Proportionen wurden in mittelalterlichen Schriften am Monochord oder Polychord veranschaulicht:

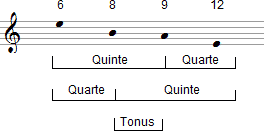

Das Notenbeispiel unten zeigt anhand der Zahlen 6, 8, 9 und 12 die Proportionen der Intervalle Oktave (2 : 1 bzw. 12 : 6), Quinte (3 : 2 bzw. 9 : 6 oder 12 : 8) und Quarte (4 : 3 bzw. 8 : 6 oder 12 : 9). Als Restintervall einer durch Quarte und Quinte geteilten Oktave ergibt sich ein Tonus (Ganztonschritt mit der Proportion 9 : 8).

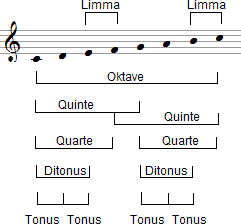

Aus zwei Ganztönen mit der Proportion 9 : 8 ließ sich wiederum ein Ditonus gewinnen (mit der Proportion 81 : 64). Das Restintervall bzw. der Halbton zwischen einem Ditonus und einer Quarte wurde als Limma bezeichnet (mit der Proportion 256: 243). Von dem Ton C aus lassen sich über die genannten Proportionen alle Stammtöne des Tonsystems konstruieren, die am Klavier durch weiße Tasten repräsentiert werden:

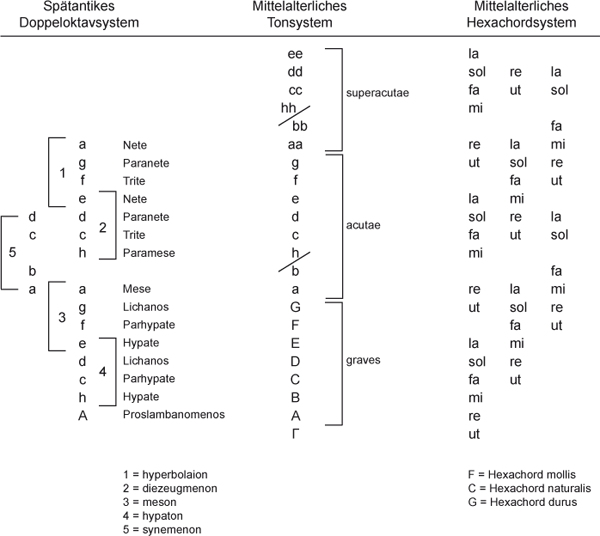

Das spätantike Doppeloktavsystem (systema teleion) der Griechen wies eine besondere innere Struktur auf: Von dem Ton a aus (Nete) wurde durch zwei ›verbundene‹ Tetrachorde (a-g-f-e und e-d-c-h) eine siebenstufige Skala gebildet (a-h, zu sehen in der Abbildung unten auf der linken Seite). Die Wiederholung dieser Skala sowie der Ton g (Gamma) ergaben einen Tonvorrat aus 15 Tönen, der durch den Ton b erweitert wurde. Das b war Bestandteil eines weiteren Tetrachords synemenon (d-c-b-a) und wies die gleiche Halbton-Ganzton-Struktur auf wie alle übrigen Tetrachorde (von oben nach unten: Ganzton-Ganzton-Halbton). Es bildet gewissermaßen eine Klammer um die ›unverbundenen‹ Tetrachorde (e-d-c-h und a-g-f-e) an der sogenannten Diazeuxis in der Mitte des Tonsystems.

Mittelalter

Das mittelalterliche Ton- und Hexachordsystem

Über Boethius und die Rezeption des antiken Tonsystems erhielt der Ton b Eingang in das mittelalterliche Tonsystem. Das b wurde ursprünglich also nicht als Verfärbung des Tones h, sondern als eine (gleichwertige) Variante zu diesem Ton angesehen (weswegen wir b und nicht hes sagen, im Angloamerikanischen wird übrigens heute noch der Ton h als b bezeichnet, während der Ton b durch einen Namenszusatz als b-flat gekennzeichnet wird). Die mittlere Spalte der nachstehenden Tabelle zeigt den mittelalterlichen Tonvorrat mit der Doppelstufe h/b:

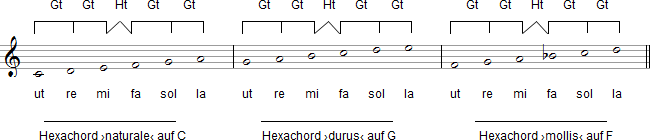

Die Tatsache, dass in frühen Traktaten immer wieder die Abfolge der Ganz- und Halbtonschritte des Tonsystems gelehrt wurde, lässt vermuten, dass es als schwer einprägsam empfunden worden ist und es erhebliche Schwierigkeiten in der Musikerziehung gab. Aus diesem Grund hat man wahrscheinlich in der Praxis mit kleineren Vermittlungseinheiten wie zum Beispiel den Tetrachorden gearbeitet, die nur einen Tonumfang von vier Tönen und einem Halbton hatten. Guido von Arezzo kam schließlich im 11. Jahrhundert auf die Idee, Tetrachorde zu Hexachorden zu erweitern. Guidos Sechstonfolgen wiesen als Charakteristikum ebenfalls nur einen Halbton auf und hatten die Struktur Ganzton-Ganzton-Halbton-Ganzton-Ganzton (= Gt-Gt-Ht-Gt-Gt). Solche Hexachorde konnten in dem oben beschriebenen Tonsystem ohne Vorzeichen nur auf den Tönen c, g und f gebildet werden:

Jeder Ton dieser Hexachorde wurde mit einem spezifischen Toncharakter erlebt, wobei dem mi bzw. dem dritten Ton der Hexachorde (das einen Halbton über sich anzeigt) und dem fa bzw. vierten Ton (mit dem Halbton unter sich) besondere Bedeutungen zukamen. Das mi contra fa zwischen Tönen verschiedener Hexachorde wurde beispielsweise in Unisonum, Quintam, Quartam und Octavam lange Zeit als »Teufel in der Musik« geächtet (»Mi contra fa ist der Teuffel in der Musica«, Johannis Nucius, Musices Poeticae, 1613):

Durch Mutation (Wechsel der Hexachorde aufwärts zum ersten Ton ut, abwärts zum sechsten Ton la) konnten Tonfolgen gesungen werden, die den Umfang der Hexachorde überschritten. Seine Methode hatte sich Guido ausgedacht, um das Erlernen der Choralmelodienrepertoires zu erleichtern (angeblich ließ sich die auf zehn Jahren veranschlagte Lernzeit durch Anwendung der Methode auf »ein Jahr« verkürzen).

Chromatik

Chromatik

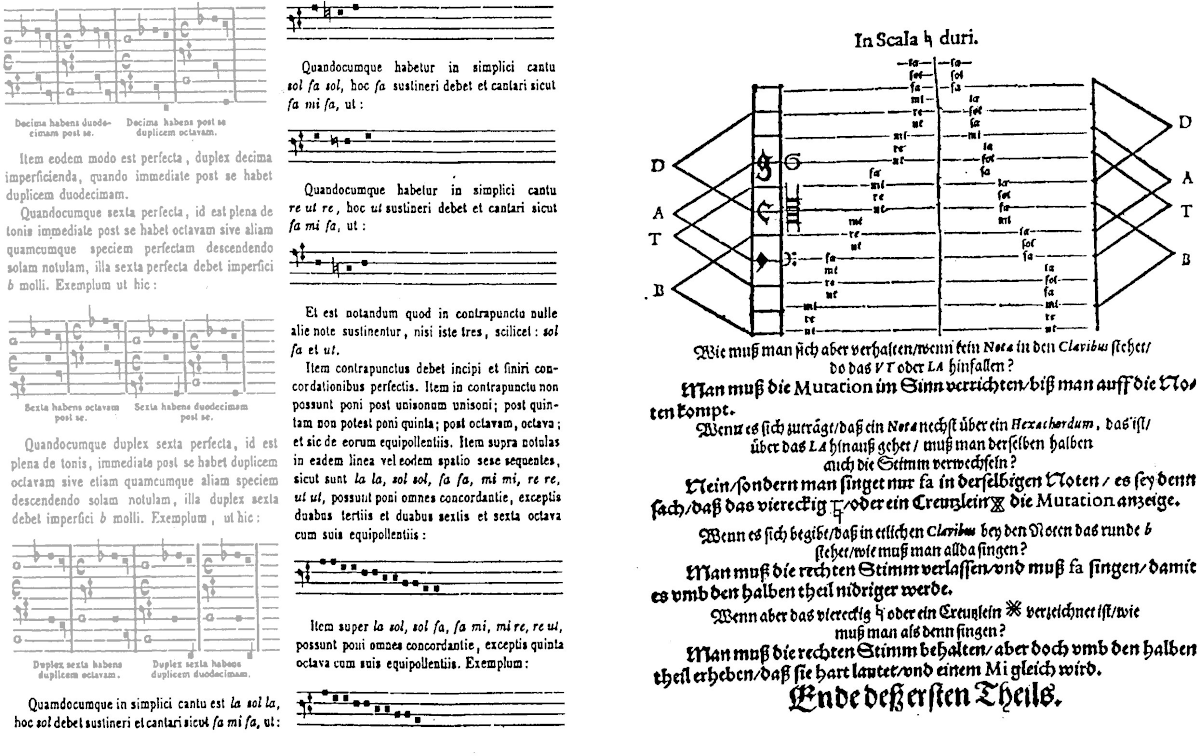

In der folgenden Abbildung rechts siehst du eine Übersicht über das Solmisationssystem in Der freyen lieblichen Singkunst (1610) des Nürnberger Kantors Maternus Behringer:

Ungeeignet für mehrstimmige Musik verlor das Hexachordsystem bereits im 15. Jahrhundert seine ursprüngliche Bedeutung und wurde zur Grundlage der heute bekannten relativen oder absoluten Gehörbildungssysteme (Rousseaus Zifferntonschrift, Tonic-Solfa, Tonika-Do, Jale, Solmisation Kodalys, Solfeggio, Solfège, Tonwort u.a.).

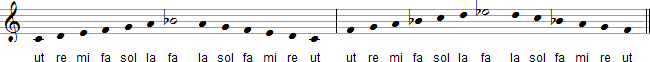

Dem Zitat Behringers lässt sich noch eine weitere, sehr wichtige Gesangspraxis des 16. Jahrhunderts entnehmen: Wenn ein Hexachord nur um einen einzigen Ton überschritten wurde, war es üblich, auf einen Hexachordwechsel zu verzichten und statt dessen nur einen einfachen Halbtonschritt zu singen (»Una Nota super la, semper est canendum fa«):

Des weiteren war es üblich, in Kadenzen auf den Tönen d, g und a um der Schönheit willen (pulchritudinis causa) einen Leitton zu improvisieren, da es in diesen Kadenzen keinen ›natürlichen‹ Halbtonschritt gab (eine Quelle zu dieser Gesangsregel siehst du in dem lateinischen Text links von der Abbildung oben):

Vereint man nun die Stammtöne (c, d, e, f, g, a, b, h) und die Töne der Improvisationspraxis (die Leittöne cis, fis, gis sowie die ›una nota‹-Töne b und es) zu einer Tonleiter, ergibt sich eine zwölftönig-chromatische Skala:

Zu bedenken ist, dass diese Töne nur in genau dieser Notation und nicht in enharmonischer Verwechslung auftreten konnten. Denn den Ton es kannte man nur als ›una nota‹-Wechselnote (d-es-d) und nicht als Leitton zum e (e-dis-e), der Ton b hingegen war ein Stammton und als ais bzw. Leitton zum h undenkbar. Die mehrstimmige Musik des 15. und 16. Jahrhunderts wurde in der Regel ohne Vorzeichen oder mit nur einer b-Vorzeichnung notiert. Der Tonvorrat mit dem Ton h (= c-d-e-f-g-a-h) hieß wegen der hart gespannten h-Seite scala durus, der Tonvorrat mit dem b wurde scala mollis genannt wegen der weicher gespannten Seite für das b (= c-d-e-f-g-a-b). Für einige Tonarten war die scala durus, für andere die scala mollis charakteristisch. Die improvisierten Töne cis, fis, gis und es konnten in allen Tonarten vorkommen, wurden jedoch im Allgemeinen nicht notiert. Aus diesem Grunde lässt die aufführungspraktische Frage, mit welchen Vorzeichen Vokalmusik des 15. und 16. Jahrhunderts gesungen werden sollte, verschiedene Interpretationen bzw. Möglichkeiten zu.

Übung