Inhaltsverzeichnis

Was könnte Franz Liszt, der Inbegriff des interpretierenden wie improvisierenden Klaviervirtuosen, mit diesem Zitat gemeint haben?

Wenn wir in der Einführung zu diesem offenen Kompendium „Schulpraktisches Klavierspiel“ ein Zitat von Franz Liszt voranstellen, soll bewusst folgendes Ausgangsstatement gesetzt werden:

Die Lehrenden des Faches Schulpraktisches Klavierspiel sind der festen Überzeugung, dass dem interpretatorischen wie dem improvisatorischen Klavierspiel die gleichen pianistischen Wurzeln - physikalische, anatomische, physiologische, musikalische - zugrunde liegen und beide Bereiche des Klavierspielens sich durch kreatives, improvisatorisches Üben parallel entwickeln lassen.

Pianistische Technik wird in diesem Zusammenhang als die Fähigkeit verstanden, innere Hörvorstellungen, ein verinnerlichtes Klangbild differenziert zum Klingen und in Fluss bringen zu können, sich auf vielfältigste Art auf dem Klavier musikalisch ausdrücken zu können, und zwar interpretatorisch wie improvisatorisch - ganz in Liszts Sinne.

Jeder Moment am Instrument sollte auch ein musikalischer Moment sein, in dem gezielt interpretatorische wie kreative Handlungsspielräume erweitert werden, in dem Klang- und Ausdruckswillen die Technik bildet und formt.

Damit das möglich ist, bedarf es einer flexiblen und anpassungsfähigen Technik, die Klang- und Ausdruckswillen vom inneren Hören aus durch das Medium Klavier hör- und erlebbar macht. Voraussetzung dafür ist eine körperliche Durchlässigkeit und ein ausgewogenes Verhältnis von SPANNUNG und ENTSPANNUNG als existenzielles und damit auch musikalisches Grundprinzip.

Im Kapitel 1 sollen Gedanken ausgehend vom Instrument, von Spieler*innen, von der Musik selbst entwickelt werden. Die aufgezeigten Zusammenhänge und Abhängigkeiten haben sowohl für das interpretatorische wie das kreative Klavierspiel gleichermaßen Gültigkeit.

Im Kapitel 2 sollen darauf basierende konkrete Konsequenzen fürs Klavierspielen entwickelt werden, die letztlich zu einer universalen Klaviertechnik führen, um sowohl interpretatorische wie improvisatorische Ausdrucksformen auf dem Instrument zu ermöglichen.

Um eine möglichst dichte Stringenz der Ausführungen von Kapitel 1 zu Kapitel 2 (Konsequenzen fürs Klavierspielen) so praxisnah wie möglich zu entwickeln, wird eine Auswahl einzelner besonders relevanter Aspekte getroffen. Andere, den allermeisten Lesern dieser Plattform wohlbekannte Themengebiete, werden nur gestreift oder auch weggelassen.

1. Voraussetzungen und Grundlagen – vom Instrument aus betrachtet

1.1. Zahlen und Fakten – der moderne Konzertflügel

- Tonumfang 7 ¼ Oktaven vom Subkontra A bis zum c`````, (Fußnote: beim Bösendörfer Imperial 290 wird der Umfang nach unten auf insgesamt 8 volle Oktaven erweitert, 97 Tasten)

- 52 weiße Tasten, 36 schwarze Tasten

- Die Tastenbreite ist normiert, so dass sich eine Gesamtbreite der Tastatur von 123 cm ergibt.

- die Oberfläche der weißen Tasten ist in der Regel ca 74 cm über dem Boden.

- Gewicht Stutzflügel: 280 – 300 kg, Mittelgroße Flügel: 300 – 550 kg, Große Konzertflügel (D) Flügel: 550 – 600 kg

- Gewicht, das beim Tastendruck überwunden werden muss (Niedergewicht): 50 - 60 Gramm. Das Aufgewicht beträgt je nach Flügelfabrikat 25 - 35 Gramm

1.2. Die doppelte Repetitionsmechanik

Die Hammermechanik unseres modernen Konzertflügels ist seit ca. 1880 weitgehend ausgereift. Die doppelte Repetitionsmechanik auf dem Hammerklavier, von Sebastièn Erard (1751 – 1831) 1821 erfunden, bildete die Grundlage für den modernen Klavier- und Flügelbau. Das Besondere bei dieser Mechanik ist, dass der Hammer nicht komplett wieder in die Ausgangsposition zurück muss, um erneut einen Schlagimpuls ausführen zu können. Das bedeutet für den Spieler: Er muss die Taste lediglich bis zur Hälfte ihres Weges nach oben kommen lassen, dann kann er schon wieder neu anschlagen.

Repetitionsmechanik

CC BY-SA: Bms72, Quelle: Wikipedia (via Deeplink)

Die Repetitionsmechanik von Sébastien Érard aus dem Jahre 1821[1] ist eine weiterentwickelte Stoßzungenmechanik, die ein schnelles Repetieren (= wiederholtes Anschlagen) von Tönen ermöglicht. Sie stellt den aktuellen Stand in der Entwicklung der Klaviermechanik dar.

Durch Druck auf das vordere Ende der Taste (A) hebt sich ihr hinteres Ende mit der darauf befindlichen Pilote (B). Die Pilote drückt die Hebegliedeinheit (C) nach oben, so dass die darin beweglich gelagerte Stoßzunge (D) gegen die Hammerstielrolle (E) stößt und den Hammerkopf (F) nach oben schleudert. Bevor er jedoch die Saite berührt, trifft der Auslösearm (G) auf die Auslösepuppe (H), so dass die Stoßzunge (D) aus ihrer Stellung unter der Hammerstielrolle (E) herausbewegt wird. Vorher ist der Repetierschenkel (J) durch die bei neueren Mechaniken an der Hammerkapsel befestigte Abnickschraube von der Hammerrolle gelöst worden – daher auch der Begriff „Repetitionsmechanik mit doppelter Auslösung“.[2] Dadurch ist die direkte Kraftübertragung zwischen Taste und Hammer unterbrochen, so dass der Hammerkopf allein durch den an ihn übertragenen Impuls den restlichen Weg zur Saite überwindet, während die Taste ihren unteren Ruhepunkt erreicht. Nach dem Anschlag prallt der Hammerkopf zurück und wird im Fänger (I) auf halber Höhe gestoppt. Dabei wird der Repetierschenkel (J) nach unten gedrückt und die Spannung auf die Repetierfeder (K) erhöht. Sobald der Fänger den Hammerkopf freigibt, hebt der Repetierschenkel den Hammerstiel (L) so weit an, dass die Stoßzunge (D) in ihre Angriffsposition unter der Hammerstielrolle (E) zurückkehren kann. Dadurch ist das Hebelsystem zu einem erneuten Anschlag bereit, noch ehe die Taste (A) wieder völlig in ihre obere Ruheposition zurückgekehrt ist.aus: Wikipedia, Artikel ›Klaviermechanik‹, Autoren, Lizenz: CC BY-SA

1.3. Die Pedale

Ein moderner Flügel hat in der Regel drei Pedale:

Pedal rechts: Dämpfer-, Halte-, Forte-, Sustainpedal Bei entsprechendem Fußdruck werden alle Dämpfer von den Saiten gelöst. Zu den Schwingungen der gedrückten Tasten erklingen die Obertonschwingungen der resonierenden Töne (sympathetische Saitenresonanz). Je nach musikalischem Bedarf und Zusammenhang oder nach den akustischen Raumverhältnissen kann ein Halb- oder Viertel-Pedal oder jegliche Zwischenstufe zum Simulieren von Legatospiel und zum Veredeln des Klanges angebracht sein. Man sollte sein Instrument mit dem entsprechenden Pedalverhalten sehr gut kennen, um situativ passend reagieren zu können – daher zur guten Kontrolle mit dem rechten Fuß immer Kontakt zum Pedal halten. Besonders eindrucksvoll kann man unterschiedlich große Hallräume, die durch das Sustainpedal simuliert werden können, dadurch demonstrieren, dass man einzelne Saiten z.B. mit der Hand abdämpft, so dass nur der geräuschhafte Anschlagsimpuls für das Resonieren der Saiten sorgt.

Pedal links: „Una-Corda-Pedal“ Die Tastatur mit Mechanik verschiebt sich beim Drücken des linken Pedales nach rechts, sodass in der Regel bei allen Tasten nur noch zwei bzw. eine Saite angeschlagen wird. Der Klang wird dadurch etwas schlanker, leiser, intimer. Beim Klavier wird durch das linke Pedal die Anschlagsdistanz von den Hämmern zu den Saiten verringert.

Pedal Mitte: Sostenuto- oder Tonhalte-Pedal Eine Auswahl von angeschlagenen Tönen kann mit diesem Pedal von den Dämpfern befreit werden, mit den anderen kann normal weitergespielt werden. Das Pedal eignet sich vor allem, um z.B. Orgelpunktklänge zu installieren und verschiedene Klangschichtungen voneinander getrennt darstellen zu können. Dies ist in moderner und impressionistischer Musik sehr hilfreich.

1.4. Das Klavier als Saiten- und Schlaginstrument - physikalische Voraussetzungen fürs Spielen

Diese relativ nüchterne Auflistung einiger technischer Fakten zeigt sehr deutlich, dass die Klavierspielenden, auch wenn sie dicht an der Taste agieren, recht weit vom Punkt der Klangerzeugung entfernt sind: Der Klang entsteht in dem Moment, wenn die Luft durch das Schlagen der Hammerköpfe auf die Saiten in Schwingung versetzt wird. Die Ausgangssituation ist für uns Klavierspielende, wie im Video angedeutet, sehr ambivalent: Zum einen können wir auf dem Klavier das ganze Universum musikalischen Ausdrucks darstellen oder wenigstens „andeuten“ – von der einstimmigen Volkslied-Cantilene bis hin zum komplexen Orchesterauszug; wir können Melodien, Harmonien und komplexe rhythmische Strukturen mehrschichtig und gleichzeitig realisieren. Andererseits ist das Klavier ein komplexer mechanischer „Kasten“, für manche eher Möbelstück, dessen Möglichkeiten der Klangmodulation doch sehr stark begrenzt sind. Nur im Moment des Anschlags hat man Einfluss auf den Klang, die Lautstärke, die Farbe. Der Gebrauch der Pedale und die damit verbundene Anreicherung des Klanges durch entsprechende Obertöne sowie Spielarten der Klavier-Präparationen seien hier einmal ausgeklammert. Durch das Niederdrücken einer oder mehrerer Tasten werden durch eine komplexe Hebelmechanik Filzhämmer gegen Saiten geschlagen (Klavier als Schlag- und Saiteninstrument). Jegliche körperlichen Anstrengungen im Anschluss an diesen auslösenden Moment haben keinen Einfluss mehr auf das Klangereignis, sollten vermieden werden oder zur Vorbereitung des nächsten Anschlages dienen. Den Impuls, der durch den Spieler / die Spielerin in den Tastenboden gegeben wird, gibt das Instrument zurück. Trifft die Impulsantwort auf ein starres muskuläres System, entstehen weitere Verkrampfungen beim Spielenden (siehe Kapitel 1.2.4.).

Es gibt im Detail unendlich viele Möglichkeiten, die Taste nach unten zu bewegen, also unterschiedlichste Anschlagsarten (siehe auch Zitat Brendel, 1.2.4.). Hier seien nur zwei Extreme genannt:

- das nur durch die Krümmung des letzten Fingergliedes erzeugte langsame Nehmen einer Taste für einen schlanken Pianissimo-Ton;

- das ungebremste Herabfallen des gesamten Spielapparates (Finger, Hand, Arm) aus einer Höhe von ca. 20 – 25 cm auf bis zu fünf Stützpfeiler, um einen Fortissimo-Akkordklang zu produzieren.

Alle klanglichen Ergebnisse unterliegen letztlich einer einfachen physikalischen Gesetzmäßigkeit:

Der resultierende Klang hängt physikalisch mit der KRAFT zusammen, die vom Spielenden im Moment des Anschlages ins Instrument gegeben wird.

Kraft (F) wiederum lässt sich zergliedern in Masse (m) x Beschleunigung (a):

F = m x a

Nur durch die Masse in Relation zur ihrer Beschleunigung, mit der man das Niedergewicht der Taste knapp einen Zentimeter in den Tastenboden bewegt, kann eine unendliche Klang- und Ausdrucksvielfalt gestaltet werden.

Möchte ich z.B. einen warmen, cantablen Ton, benötige ich eine hohe Masse und eine geringe Beschleunigung. Möchte ich einen leichten Ton (leggiero), arbeite ich lediglich mit Fingergewicht (weniger Armgewicht) und einer höheren Beschleunigung beim Anschlag.

Durch die Kraft, die in die Taste gegeben wird, wird die Klangfarbe sowie das Ausklingverhalten bestimmt, beides ist natürlich auch abhängig von Instrument, Raum und Pedalgebrauch.

In der Tatsache begründet, dass jeder Ton zu Beginn ein Impulsmaximum hat (Attack) und dann komplett oder bis zu dem Moment verklingt, an dem ein Dämpfer die Schwingung der Saite stoppt, kann man auf dem Klavier eigentlich gar kein echtes Legato darstellen (den Gesang als Vorbild nehmend). Man kann nur durch die dichte Überlappung der Töne und die lineare Entwicklung von Lautstärkekurven eine Illusion von Legato erzeugen (siehe Kapitel 1.3.2.).

Festzuhalten gilt: Obwohl die direkte Einflussnahme auf die Tonerzeugung ausschließlich im Moment des Anschlages geschieht (Pedal und alternative Spieltechniken im Instrument ausgenommen), nämlich mit glockenähnlichen decrescendierenden Tonereignissen, gibt es wohl kein anderes Instrument, auf dem man Illusionen und Emotionen differenzierter und vielschichtiger wecken kann als am Klavier.

Diese scheinbare Begrenzung wird letztlich zur Stärke des Instrumentes und schafft Illusionsspielräume bei Spieler/in und Hörer/in. Dadurch, dass vieles nur angedeutet werden kann – z.B. Cantilene, Orchestertextur, Farben, komplexe mehrschichtige Strukturen – verlangt ein Klaviervortrag in besonderem Maße die aktive Zuhörerschaft der Rezipienten, um das Angedeutete gehörsmäßig und intellektuell zu ergänzen, um es fantasievoll und poetisch aufzufüllen.

Die eigentliche Musik passiert zwischen den Momenten des Anschlages!

1.5. Fazit

Für die Entwicklung der weiteren Gedanken zum Klavierspielen halten wir zusammenfassend fest:

- Ich kann nur im Moment des Anschlags den Klavierklang modellieren, daher gilt alle Konzentration auf die Vorbereitung des Anschlags. Alle Musik passiert zwischen den Momenten der einzelnen Anschläge.

- Ich kann den Klavierklang nur durch die Masse in Abhängigkeit von ihrer Beschleunigung beeinflussen (F = m x a). Möchte ich z.B. einen intensiven, warmen und runden Klang, benötige ich eine hohe Masse, die ich entschleunigt in die Taste bringe.

- Alle Form, Struktur, Illusion und Emotion wird vom Spielenden aus dem vertikalen und horizontalen KLANGVERHÄLTNIS von glockenähnlichen Klangereignissen entwickelt.

- Das Instrument gibt den Impuls des Spielers / der Spielerin in gleicher Stärke zurück (Impulserhaltungsgesetz). Das hat direkte Folgen für die Spieltechnik (siehe Kapitel 1.2.5.).

Das Klavier ist durch die beschriebene Ambivalenz aus Einschränkungen, Unzulänglichkeiten einerseits und der Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten und Komplexität, der gleichzeitig ablaufenden und zu kontrollierenden Prozesse, andererseits das für Spieler und Hörer wahrscheinlich intellektuellste aller Instrumente.

Diese vielleicht etwas nüchtern erscheinende sachliche Darstellung der physikalischen Voraussetzungen und der instrumentenbedingten Einschränkungen hat erhebliche Konsequenzen für die weiteren Kapitel, z.B. auch für die Voraussetzungen beim Spieler / bei der Spielerin.

_asCBMDHbAHBV6ABB177zTj.jpg)

Ob es das Interpretieren einer verinnerlichten Partitur oder das spontane Improvisieren von Melodien, Harmonien und Rhythmen ist: Ausgangspunkt der willentlichen musikalischen Äußerung ist das Gehirn des Pianisten, der Pianistin. Hier fallen die wesentlichen Entscheidungen, WAS WIE klingen soll – ob lange geplant oder spontan im Aufführungsmoment entschieden. Es werden Klänge vorgehört, es werden Spannungs- und Entspannungsprozesse gefühlt, es wird dem Tun ein Ausdrucks- und Gestaltungswillen gegeben. Bei einem so komplexen Vorgang wie dem Musizieren auf dem Klavier muss natürlich auch auf reflektorische Reize und erlernte Bewegungs- und Spielmuster zurückgegriffen werden können. Soll das Musizieren allerdings inspiriert und frisch sein, bedarf es bei jedem musikalischen Akt erneuter angepasster Entscheidungsprozesse, und zwar beim Interpretieren wie beim Improvisieren.

Zwischen Reiz und Reaktion liegt die freie (eigene) Entscheidung.

Diese freie eigene Entscheidung ermöglicht uns unser Verstand. Ohne ihn wäre kein kultureller Fortschritt möglich gewesen.

So wie letztlich der Musizierprozess beim Interpretieren wie beim Improvisieren nicht in allen Punkten beschreibbar, erklärbar und auch kontrollierbar ist (so sehr man danach strebt), scheint es doch elementar, dass er mehr ist als das reine Abrufen von einstudierten Bewegungsabläufen, Mustern, Patterns in einer mehr oder weniger vorgegebenen Struktur und Reihenfolge. Vieles, was diesen Vorgang so magisch macht, liegt in dem spontanen und situativ angepassten Gestalten des Materials mit Ausdruck, Klangwillen und Emotion.

Dabei können die Spielenden immer nur das weitergeben, was sie selbst erlebt, gespürt, erfahren, durchdacht und erarbeitet haben! Jede Art von Ereignis, Erlebnis, Erkenntnis ist ein Baustein des Erfahrungsschatzes, der letztlich in die gespielte Musik einfließt, beim Interpretieren wie beim Improvisieren.

Keith Jarrett sagt in der Dokumentation „The Art of Improvisation“ sehr treffend:

Musik wird nicht durch Musik erzeugt, Babys werden auch nicht von Babys gezeugt. (Frei nach Jarrett)

Alle Facetten der Kunst, alle Erfahrungen des ganz normalen Lebens bestimmen letztlich das, was ich als Spielender zu sagen habe.

2.2. Der Weg vom Gehirn zum klangauslösenden Impuls**

Im Rahmen dieses Beitrages ist eine detaillierte Beschreibung der anatomischen und physiologischen Vorgänge beim Spielen sicherlich nicht möglich. Wir beschränken uns hier auf für die Spielpraxis wesentlichen Aspekte.

Wie oben schon mit etwas anderen Worten beschrieben:

Alle Musik entsteht in der Regel erst im Kopf, im Gehirn des Ausführenden. Dort ist die Steuerzentrale für willentliche Bewegungsausführungen, werden Sinneseindrücke verarbeitet und bewertet, Emotionen ausgelöst, Entscheidungen getroffen. Es werden Prozesse angestoßen, die über den Spielapparat in die Fingerspitzen als entscheidende Nahtstellen zwischen Spieler*in und Instrument wandern, was letztlich durch das Schlagen der Hämmer auf die Saiten zu Klang und Ausdruck führt.

Bill Evans (1929 – 1980), einer der einflussreichsten Jazzpianisten, beim Spielen.

Bill Evans performing at the Montreux Jazz Festival (Switzerland) with his trio

consisting of Marc Johnson, bass & Philly Joe Jones, drums, July 13, 1978.

Photo: Brian McMillen / brianmcmillen@hotmail.com, CC BY-SA

Bis die musikalischen Ideen vom Gehirn in der Fingerspitze und dann im Instrument ankommen, müssen sie mehrere komplexe Systeme aus unzähligen Nervenbahnen, Muskelketten mit jeweils Agonisten und Antagonisten, mehrere Gelenkkonstruktionen (u.a. Schulter-, Ellenbogen-, Hand- und drei Fingergelenke) durchwandern. Wie im Kapitel 1.1.2. dargestellt, müssen im Instrument dann noch weitere Hebelaktionen ausgelöst werden, bis es letztlich vom Gedanken des Ausführenden bis zu den klangauslösenden Schlägen der Hämmer auf die Saiten kommt. Die Übertragung von Fingerspitze in den Tastenboden ist dabei nur ein Gelenkmechanismus, allerdings ein sehr entscheidender. Dieser lange Weg von der musikalischen Idee bis zum klanglichen Resultat über ein hochkomplexes vielgliedriges System ist an vielen Stellen durch „Brüche im System“ fehleranfällig: beim Spielenden z.B. durch Blockaden, Verkrampfungen, Unterspannungen, im Instrument z.B. durch mechanische Defekte. Alle Bewegungen, die nicht dienlich sind, eine bruchlose Verbindung von Steuerungszentrale zum letzten Fingerglied herzustellen, sind kontraproduktiv.

Schauen wir uns zunächst die Hand mit ihren fünf ausführenden „Gehilfen“ an.

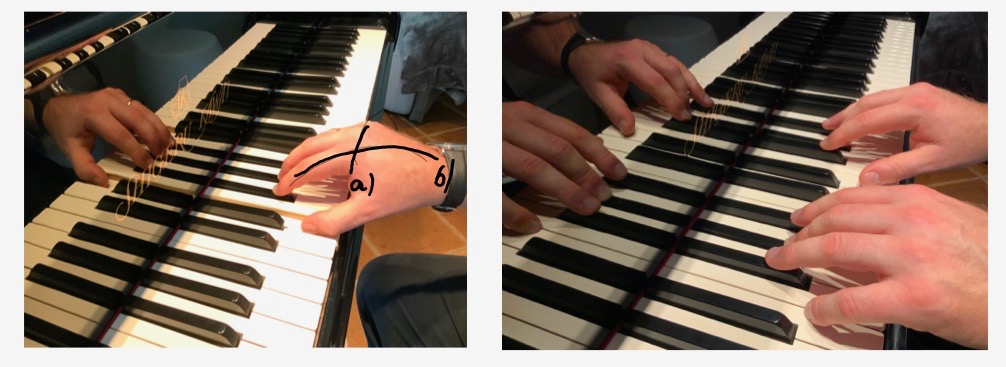

2.3. Die Anatomie der Hand

Die Hand hat eine doppelte Kuppelform:

- eine Querkuppel entlang der Fingergrundgelenke (a);

- eine Längskuppel entlang eines jeden Fingers (b).

Somit ist diese Konstruktion, die an ein Kirchengewölbe erinnert, in hervorragender Weise geeignet, hohe Lasten zu tragen und abzustützen. Sollen in einer Hand verschiedene Ebenen gleichzeitig verklanglicht werden, z.B. ein bedeutsamer Melodieton hervorgehoben und weniger gewichtete Harmonietöne eingefärbt werden, benötigt man beim Melodiefinger (Mittelfinger im Bild oben r.) ein stabiles Grundgelenk, das in der Lage ist, das komplette Armgewicht zu tragen und damit den übrigen Fingern Bewegungsfreiheit zu lassen.

Der anatomisch bequemste Griff auf dem Klavier ist das Greifen der Ganztonleiter auf dem Ton E. Dabei liegen die langen mittleren Finger auf den schwarzen Tasten (Drilling), die kurzen auf den weißen. Es gibt sowohl eine Tastensymmetrie (Spiegelachse ist das D) wie eine Handsymmetrie.

Fußnote: Es bietet sich geradezu an, beim Üben immer wieder diese Symmetrien zu nutzen, um die Beidseitigkeit des Spielapparates gleichmäßig zu entwickeln. Der Hirnbalken (Corpus Callosum) ist ein ca. 10 cm dickes aus ca. 250 Millionen Nervenfasern bestehendes Netzwerk, dass unsere beiden Hirnhälften miteinander verbindet. Die Hirnhälften sind u.a. für die Steuerung der jeweils gegenüberliegenden Körperhälften zuständig. Durch die spiegelbildliche und parallele Kopplung von Bewegungsabläufen beider Hände können beim Üben Transfereffekte positiv nutzbar gemacht werden. Die Hände können voneinander lernen, vor allem auch, um die linke Hand beim Improvisieren zu aktivieren.

Nach dem bekannten Klavierpädagogen Heinrich Neuhaus (1888 – 1964, Die Kunst des Klavierspiels), den ich im Laufe dieses Kapitels häufiger zitiere, stellte Chopin bei seiner pädagogischen Arbeit die Hände seiner Schüler*innen in den ersten Unterrichtsstunden auf diesen Ganztongriff ein, um die Tastatur als ein „nahe verwandtes, verständiges Wesen“ erlebbar zu machen, das sich nach „der Berührung der menschlichen Hand ersehnt“ (Neuhaus, S. 73). Mit diesem Griffbild scheint es am einfachsten, die Hand in ihrer Kuppelform mit dem Relief der Tastatur verschmelzen zu lassen.

Jeder Finger hat seinen Charakter! Eine besondere Bedeutung kommt den kleineren Außenfingern zu:

- dem Daumen als „Transportfinger“ (Daumenuntersatz als Vorbereitung für Lagenwechsel z.B. beim Skalen -und Arpeggienspiel)

- dem kleinen Finger als Führer einer Melodie- oder Basslinie, womit dieser häufig mehr Masse tragen muss als die anderen Finger. Um gerade den kleinen Finger zu stabilisieren, damit er genügend Stützkraft hat, kann das Handgelenk zum kleinen Finger hin etwas angehoben werden. Diese Bewegung führt in der Regel dazu, dass Finger, Hand und Unterarm eine gerade Linie ergeben und damit die Tragfähigkeit und Stabilität für den Spielapparat stärken.

Jeder willentliche Gestaltungsprozess beim Klavierspielen beginnt, wie oben beschrieben, im Gehirn und wird durch komplexe neuronale und muskuläre Strukturen durch den Körper in die Fingerspitze als Endglied des Spielapparates und als entscheidende Nahtstelle zwischen Mensch und mechanischem Instrument transportiert.

Die Hand und die Finger sollten ohne „Störung“ direkt dem Intellekt des Gehirns folgen können. Dafür muss der Spielapparat durchlässig, geschmeidig, vernetzt und flexibel sein.

2.4. Anschlagsarten

Die Finger müssen einerseits sehr komplexe dynamische Bewegungen ausführen, andererseits kommt ihnen als End- und finales Ausführungsglied des gesamten Spielapparates aber auch eine zentrale Funktion als Stützorgan zu. Die Finger müssen häufig, z.B. bei cantablem Spiel, mit vollem Ton das Gewicht des gesamten Armes, im Extremfall, bei der Darstellung „orchestraler Blechbläserklänge“, im mehrfachen Fortissimo sogar das Gewicht des gesamten Körpers als Pfeiler (Säulen) tragen. Andererseits müssen sie mit minimalem Fingergewicht zarteste Färbungen einem Akkordklang hinzufügen. Letztlich ist jeder Anschlag eine SYNTHESE aus Gewichts- und Fingerspiel, je nach Situation und Anforderung mit unterschiedlichem Schwerpunkt! Beim cantablen Melodiespiel überwiegt in der Regel das Gewichtsspiel, bei harmonischen Färbungen das Fingerspiel.

Fußnote: Aus diesen konträren Anforderungen entwickelten sich unterschiedlichste Klavierschulen: Als konträre Beispiele nenne ich hier die von Theodor Leschetizky als Vertreter der von der Fingertechnik ausgehenden Lehre (1902 von Malwine Bree in einer Klavierschule festgehalten), als Kontrast die Schule „Die natürliche Klaviertechnik“ von Rudolf M. Breithaupt (1873 – 1945), Vertreter des Gewichtspieles, bei dem durch Rollung des Armes (Pronation und Supination) das Gewicht des Spielapparates von einem in den nächsten Finger transportiert wird.

Die meisten modernen Klavierschulen gehen heutzutage mehr oder weniger vom Gewichtsspiel aus. Das hat auch gute Gründe.

Wir erinnern uns an unsere physikalischen Voraussetzungen:

F = m x a

Kraft = Masse x Beschleunigung

Gerade wenn ein Ideal des cantablen, warmen, klangvollen Tones angestrebt wird, muss die Spielerin / der Spieler das volle Armgewicht nutzen und dieses entschleunigt über die Fingersäulen ins Instrument übertragen.

Dieses Spiel mit vollem Armgewicht ermöglicht das so wichtige Lösen (Relaxieren) der Haltemuskulatur des Armes und der Schulter und ist zudem absolute Voraussetzung für die Entwicklung einer körperlichen Durchlässigkeit und damit ein geschmeidiges, natürlich fließendes Musizieren. Heinrich Neuhaus hat das Bild des Spielapparates (Hand, Unterarm, Oberarm) als Hängebrücke etabliert, die einerseits im Schultergelenk verankert ist, andererseits über die Stützpfeiler der Finger im Tastenboden aufliegen kann. Die Brücke an sich ist eine geschmeidig flexible Gelenkkonstruktion (Neuhaus, S 87). Versteift der Arm, entlaste ich die Muskulatur nicht, die beim Halten des Armes eine extrem anstrengende isometrische (Kontraktion ohne Längenänderung) muskuläre Arbeit ausführt, entstehen schnell Überspannungen, Verkrampfungen und Blockaden im Bereich der Armmuskulatur, des Ellenbogens (!) und der Schultermuskulatur. Im Extremfall kann das bei stressigen Vorspielsituationen zu Fingerzittern führen. Man hat dann das Gefühl, man fährt auf der Tastatur „Schlittschuh“, denn es fehlt jede Art von Standfestigkeit und damit Sicherheit und Kontrolle. Damit geht auch die Fähigkeit verloren, verschiedene Klangebenen voneinander abzugrenzen, räumliche Tiefenstaffelungen im Klang darzustellen, orchestrale Klangfarben zu produzieren!

Auf den Punkt gebracht: Alle Über- und Verspannungen, evtl. Blockaden im Schulter- und Armbereich, sollten nach jedem Anschlag, der idealerweise durch das „Nehmen“ der Taste erfolgt (Fixation), gelöst werden (Relaxion)! Unökonomische Ausweichbewegungen, die letztlich verhindern, dass ein musikalischer Gedanke bruchlos vom Gehirn durch den gesamten Spielapparat in die Fingerspitzen wandert, sollten vermieden werden.

Durch das aktive Nehmen (Greifbewegung - Fixation) der Taste fixiere ich alle am Anschlag beteiligten Gelenke – zwei Fingergelenke, das Fingergrundgelenk, das Handgelenk, das Ellenbogengelenk! Jeder Energie- und Impulsverlust, z.B. durch mögliche Unterspannungen in einzelnen Gelenken, wird vermieden, man erzielt eine maximale Klangkontrolle, da jeder Finger einzeln gewichtet und gesteuert werden kann. „Schicke dem Finger einen Gedanken“ – die direkte Ansprache eines einzelnen Fingers an markanter Stelle (als Melodieton oder an einer besonderen Stelle in einem längeren Lauf), um ihn unter „besonderer Beobachtung folgsam arbeiten zu lassen“, ist häufig ein erfolgversprechendes methodisches Mittel der bewussten Klangarbeit. Der Klang wird differenzierter und individueller. Wenn die Finger beim Eintauchen in die Taste lediglich versteifen (ob nur mit Fingergewicht oder kompletter Armmasse), ist der Klang meist hölzerner, unflexibler, unpersönlicher.

Im letzten Moment ist jede Anschlagsbewegung eine vertikale (Greif-) Bewegung!

Um den vom Instrument reflektierenden Gegenimpuls nicht auf einen starren Spielapparat treffen zu lassen (und damit weitere Festigkeiten und Verspannungen zu produzieren), erfolgen häufig sofort Bewegungen aus der Taste heraus, und zwar nach oben, nach vorne oder nach hinten.

Alfred Brendel beschreibt das so:

"Man kann auf dem Klavier von den Tasten weg (1), in die Tasten hinein (2), aus den Tasten heraus (3) und „durch die Tasten hindurch“(4) spielen. Genauer gesagt, spielt man bei (1) nicht in die Tasten hinunter, sondern von den Tasten aus herauf, bei (2) in Richtung des Tastendeckels, bei (3) zum Spieler hin. Nummer (4) sei nach Kräften vermieden. Das Instrument verdankt solchem „Anschlag“ seinem Ruf als Schlaginstrument."

„Vielleicht gibt es Spieler, die einen Anschlag im Schilde führen, ein Anschlag auf das Publikum. Der Klang des Flügels wird es ihnen mit gleicher Münze zurückzahlen. Halten wir uns lieber an freundlichere Wörter wie „touch“ und „toucher“.“

Zitat Brendel, A bis Z eines Pianisten (S. 55 und S. 10)

Beim Improvisieren sollten uns die Reaktionsbewegungen des „Hinterlandes“ (zum Teil Ausweichbewegungen in Hand- und Armgelenken) in unserer Möglichkeit, musikalische Entscheidungen spontan treffen zu können, nicht (zu) weit von der Taste weg bringen. Eine sofortige Relaxion aller am Anschlag (Fixation) beteiligten Armmuskeln macht uns wieder durchlässig und lässt den Klang sich frei entfalten. Es gibt unendlich viele Philosophien bezüglich der Anschlagsarten und der entsprechenden Anpassungsbewegungen beim Anschlag, und (fast) jede hat ihre Berechtigung. Ist der Körper allerdings durchlässig und ist das Verhältnis von Spannung und Entspannung auch im Arm- und Schulterbereich ausgewogen, wird der Spielapparat natürlich der Finger- und Handbewegung folgen, ohne dass weitere „Choreographien“ für das Hinterland eingeübt werden müssten. Kleine Auf-, Abbewegungen im Handgelenk (zum kleinen Finger hin in der Regel eine Aufbewegung), Rotationsbewegungen des Unterarmes erfolgen ganz natürlich, z.B. auch bei Lagenwechseln (siehe Video am Ende dieses Kapitels). Schaut man bedeutenden Pianist*innen beim Spielen zu, fällt auf, wie ökonomisch sie spielen und wie sie die schwersten Passagen durch körperliche Ruhe leicht aussehen lassen. Als Studienobjekt ist der Film „Die Kunst des Klavierspiels“ zu empfehlen, auch auf YouTube zu finden. https://www.youtube.com/watch?v=vOQdrTVIeio

2.5. Gedanken zu Spannungs- Entspannungsprozessen beim Spielen

Bei der Betrachtung der Probleme vieler Klavierspielender sowohl beim interpretierenden wir auch beim improvisierenden Spiel fällt auf, dass in der eben beschriebenen Kette vom Gehirn bis zur Fingerspitze oft das Verhältnis von Spannung und Entspannung nicht wirklich ausgewogen ist, Blockaden und Verspannungen den natürlichen musikalischen Puls und damit den freien Musizierfluss hemmen. Man kann regelrecht beobachten, wie viele Schüler*innen in dem Moment, wenn sie sich ans Instrument setzen, hölzern und fest werden. Ein Grund ist sicherlich, wie oben schon beschrieben, das permanente Tragen und Halten des Armes mit seinem gesamten Gewicht. Dieses führt dann zum eher gewichtslosen reinen Fingerspiel, welches eine unverhältnismäßige Überspannung der Haltemuskulatur des Armes zur Folge hat. Die reflektorischen Impulskräfte, mit denen das Instrument auf den jeweiligen Anschlag antwortet (Impulserhaltung), treffen dann häufig auf ein starres System, was für weitere Verspannung sorgt. Hochgezogene Schultern kommen gerade in Vorspiel- und Stresssituation häufig erschwerend als Blockaden hinzu.

Es sind je nach Aufgabenstellung sowohl physische wie psychische Blockaden, die gelöst werden müssen. Beim Improvisieren entstehen allein durch die Tatsache, dass der Fortgang und die Entwicklung des musikalischen Prozesses ungewiss ist, Unsicherheiten oder Ängste, die wiederum leicht zu Hemmungen und Blockaden führen können.

Im folgenden Video sind einige Grundlagenübungen zum Thema „Spannung - Entspannung“ zusammengestellt. Diese Übungen sollen helfen, eine stabile Verbindung zwischen Spieler/in und Instrument herzustellen. Die Finger dienen als Stützpfeiler („Säulen“ – ein von Heinrich Neuhaus gern gebrauchtes Bild), die das Gewicht des Spielapparates tragen und letztlich eine Art Verschmelzung von Spieler*in und Instrument ermöglichen. Werden diese Übungen wirklich verinnerlicht, entsteht ein Grundzustand, bei dem der Spieler / die Spielerin mit dem Tastenboden verwurzelt ist und mit ihm optimalerweise natürlich verschmilzt. Das Tragen des gesamtem Armgewichtes über den Tasten ist dann ausgeschaltet.

2.6. Fazit und daraus abgeleitetes Übeprinzip

Um eine möglichst bruchlose direkte Verbindung von Gehirn (Befehlsgeber) zur Fingerspitze (Befehlsausführer) zu entwickeln, sollten Übungsformen etabliert werden, in denen das Relaxieren der Haltemuskulatur in Schulter und Arm in jedem Moment des Übeprozesses ins Training eingebunden und damit automatisiert wird. So entsteht ein natürlicher Musizierfluss.

NUR WER RICHTIG ANSPANNEN KANN, KANN AUCH ENTSPANNEN!

Nun erläutere ich eine vom bedeutenden Klavierpädagogen Karl Heinz Kämmerling praktizierte und an seine Studierenden weitergegebene Übemethode, die vor allem auch die Etablierung des Relaxionsvorgangs im Übeprozesses zum Ziel hat: Aus einem relaxierten Zustand, bei dem der Pianist / die Pianistin sein / ihr volles Armgewicht im Tastenboden spürt und bei dem die Haltemuskulatur des Armes sowie Schulter- und Ellenbogenmuskulatur entspannt sind, spielt man eine Tonfolge bei der „garantiert werden“ kann, dass jeder Befehl auch wirklich in der Fingerspitze ankommt - bis zu dem Moment, an dem man wieder auf dem Zielton der jeweiligen Phrase sein Gewicht im Tastenboden vollständig abgibt. Weitere Spielaktionen erfolgen erst, nachdem man seine körperliche Durchlässigkeit, Entspanntheit im Halteapparat erspürt hat. Auf diese Art sorgt man dafür, dass einerseits die Finger wirklich nur das machen, was man will, andererseits automatisiert man auch das permanente Relaxieren nach Fixationsaktionen. Nach diesem Prinzip kann man jede schwere Stelle eines Literaturstückes in kleine Abschnitte unterteilen und üben, genauso, wie man auch jeden improvisatorischen Ansatz innerhalb eines definierten Rahmens kontrolliert entwickeln kann. Nach einer Zeit, in der auf diese Art geübt wird, sucht man automatisch beim Spielen Gelegenheiten, (Über-)Spannungen des Spielapparates zu lösen, Gewicht abzugeben (mit dem Instrument zu verschmelzen!) und sich daran zu erfreuen, dass die Finger (meistens) gehorchen.

3. Voraussetzungen fürs Klavierspielen – von der Musik aus betrachtet

3.1. Musik als Ausdruckssprache, die auf Spannungs- und Entspannungsprozessen beruht

Zum Einstieg in dieses Kapitel einige Zitate bedeutender Menschen:

„Die Würde der Kunst erscheint bei der Musik vielleicht am eminentesten, weil sie keinen Stoff hat, der abgerechnet werden müsste. Sie ist ganz Form und Gehalt und erhöht und veredelt alles, was sie ausdrückt.“

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.“

Viktor Hugo (französischer Schriftsteller und Politiker, 1802 – 1885)

„Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten“.

Gustav Mahler (1860 – 1911)

„Music ist not something you can use words to describe!“

Keith Jarrett (1945 geboren) aus seiner Rede anlässlich der Verleihung des Jazz Masters Awards

„Die Musik ist die Sprache der Leidenschaft“.

Richard Wagner (1813 – 1883)

Bei all diesen Zitaten wird sehr deutlich, dass Musik eine Ausdruckssprache ist, die Emotionen und Leidenschaft transportiert und das eigentlich Unsagbare in eine klangliche Form bringt. Das ist letztlich der Kern allen Musikerlebens, sowohl für Musizierende als auch für Hörende. Man will musikalisch im wahrsten Sinne des Wortes bewegen und bewegt werden. Dabei ist es für den Hörer ohne Belang, ob sich die Interpretierenden monatelang in Klausur mit einer Komposition beschäftigt haben oder ob die Musik von den Spielenden spontan in der Konzertsituation erfunden wird. Es kommt immer darauf an, dem Klangmaterial einen Ausdruck, einen Klangwillen, eine Emotion zu geben. Die Musizierenden müssen dem den Klängen innewohnenden Spannungsgehalt nachspüren, ihn herausfiltern, entwickeln und damit eine (musikalische) Geschichte erzählen, die in irgendeiner Form anrührt, ja, bewegt.

Musik und Bewegung hängen auf unmittelbare Art und Weise mehrdimensional zusammen:

A) Musik wird im Prozess der Klangerzeugung durch eine Bewegung hervorgebracht.

B) Musik löst motorische (mitwippen, Tanzen u.a.) und emotionale Bewegung aus.

C) Musik selbst ist Bewegung.

- auf linearer Ebene: Melodie - Gesang in der Musik

- auf horizontaler Ebene: Harmonie - Farben, emotionale Spannungstiefe

Melodien und Harmonien spannen und entspannen sich in der Zeit.

Wenn die Melodie der Gesang, die Harmonie die Farbe und Emotion in der Musik ist, ist der Rhythmus der Tanz in der Musik.

(frei nach Leonard Bernstein).

Bevor wir diese Ebenen in Bezug auf unsere pianistische Tätigkeit näher betrachten, sei noch ein wichtiger Gedanke erwähnt, der letztlich alle angesprochenen Themenbereiche als existenziell dialektisches Grundprinzip vereint:

Unser Leben wird durch Spannungs - und Entspannungsabläufe bestimmt:

Sommer - Winter, Ebbe - Flut, Tag - Nacht, Arbeit - Freizeit, Gehen - Liegen, Einatmen - Ausatmen, Herzschlag mit Systole - Diastole u.v.m.

Bei all diesen existenziellen Abläufen erleben wir einen Wechsel aus Spannungs- und Entspannungsprozessen – alles Leben unterliegt Wechselspannungsprozessen.

Diese Dialektik bestimmt in jedem Moment elementar unser Leben und damit auch unsere Musik, den Spielprozess (wie schon in Kapitel 1.2. dargestellt) wie auch die Musik selbst mit ihren musikalischen Ebenen Melodie, Harmonie und Groove – hier im weitesten Sinn als das Spannungsfeld von Puls, Metrum und Rhythmus verstanden.

All das vereint sollte so organisiert sein, dass der emotionale Ausdruck in einer überzeugenden musikalischen FORM zum Klingen kommt. Diese sollte im Kleinen wie im Großen dem Spannungs-/Entspannungsprinzip verpflichtet sein. So wird die Form auch als Einheit und nicht als beliebig wahrgenommen – sei es als Komposition oder Improvisation (verstanden als spontane Komposition in Echtzeit).

Wenn im folgenden weiterführende Überlegungen zu diesen Ebenen entwickelt werden, dann sofort mit dem Fokus auf die pianistische Arbeit.

3.2. Die Melodie - der Gesang in der Musik

Die einzige Form der Musik ist die Melodie; ohne Melodie ist die Musik gar nicht denkbar: Musik und Melodie sind untrennbar.

Richard Wagner (1813 – 1883)

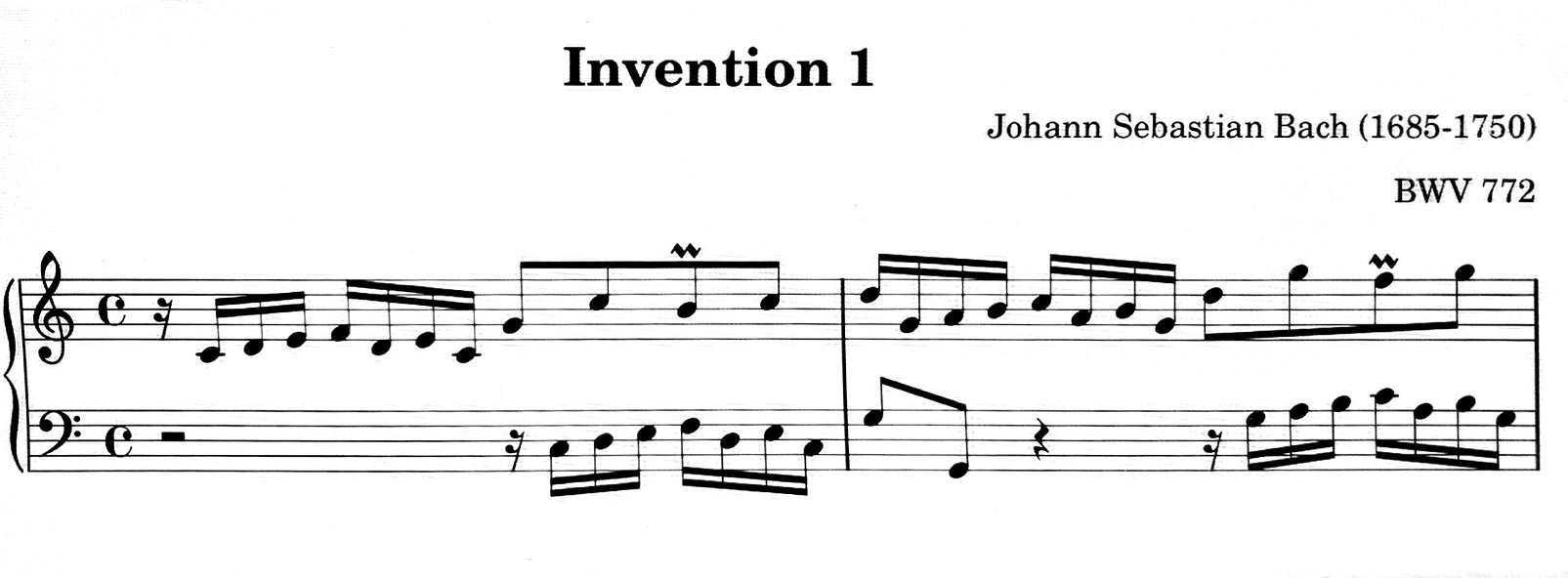

Die Melodie ist der Gesang in der Musik und damit Ursprung und zentrales Herzstück für einen Großteil aller traditioneller westlicher Musik. Ob einstimmig oder mehrstimmig (von Parallelführungen – Organum bis Spirituals – bis hin zu komplexen polyphonen Formen, den Inventionen und Fugen): die Musik will singen, wenn Tonhöhenverläufe die Organisation des Materials bestimmen. Man kann die Kraft einer guten Melodie gar nicht überschätzen. Sie wirkt unmittelbar auf das Publikum, was so weit führen kann, dass sie nachgesungen und nachhaltig als Ohrwurm mit nach Hause genommen wird.

Johann Sebastian Bach schrieb für seine Schüler die Inventionen als Kompositionsanleitung, um zu zeigen, wie zwei bzw. drei Stimmen geführt werden können, um am „allermeisten aber eine kantable Art im Spielen zu erlangen …“.

Wie in Kapitel 1.1. schon dargestellt, können wir auf dem Klavier nur glockenähnliche Klänge mit Attacke und einem verebbenden Klang produzieren. Wie kann man es trotzdem schaffen, eine Illusion von Gesang zu erzeugen?

Dazu meint Alfred Brendel:

Bach hat seine zweistimmigen Inventionen und dreistimmigen Sinfonien ausdrücklich als Lehrstücke für das kantable Spiel bezeichnet. Bis zum zwanzigsten Jahrhundert ist das Cantabile, der Gesang, das Herz der Musik. Auch das Klavier kann singen – sofern der Pianist dies wünscht. Sänger, Streicher, Oboisten seien unser Vorbild. Anhaltendes Fingerlegato ist aber nicht das Geheimnis des Cantabilespiels, denn die Musik muss auch sprechen. Melodische Phrasen müssen durchartikuliert werden; zugleich wird das Pedal eine veredelnde Rolle spielen. Schönheit und Wärme der Kantilene müssen ein inneres Bedürfnis sein.

Auch auf dem Klavier lebt das gesangliche Spiel von der intensiven Verbindung der Töne. Allerdings ist der Pianist nicht allein auf Fingerlegato oder Legatissimospiel angewiesen: Verbindungen lassen sich auch mit Hilfe des Pedals herstellen [...]

(Alfred Brendel: S. 65)

Alan Fraser vergleicht das kantable Legatospiel in seinem Lehrwerk „The Craft Of Piano Method“ sehr anschaulich mit unserem Gehen. Dabei entspricht die Fußsohle dem Pölsterchen der Fingerspitze. Wie die Fußsohle das gesamte Körpergewicht trägt und es beim Gehen fließend von einem Bein auf das andere überträgt, macht dies das Pölsterchen der Fingerspitze beim Legatospiel auf dem Klavier. Dabei wird das Gewicht für einen fließenden Gang, eine fließende Cantilene, immer so übergeben, dass phasenweise zwei Säulen überlappend das Gewicht tragen bevor es gänzlich übergeben wird:

Ganz viele Melodien entwickeln sich zur Mitte hin, haben eine Bogenform, haben häufig mehr Tonschritte als Sprünge.

Wenn wir exemplarisch das Kopfmotiv der C-Dur-Invention von Bach anschauen, beginnt dies auftaktig mit einer linearen Bewegung nach oben, die melodische Spannung steigt. Es folgt eine Wellenbewegung abwärts, es wird Anlauf genommen für zwei spannungsvolle Sprünge und eine Wechselnotenfigur - wahrlich ein sich entwickelndes Universalmotiv, bei dem alle Finger aktiviert werden. Wenn man dieses Motiv singen würde, käme niemand auf die Idee, den ersten Ton zu betonen. Aber genau das passiert beim Klavierspielen leicht, da häufig mit zu viel Geschwindigkeit das Gewicht mehr oder weniger ungebremst in die Taste fällt. Gerade das Spiel mit dem Daumen ist anfällig dafür. Die Vorstellung, dass auf der Taste noch eine bremsende Feder liegt, ein imaginärer Widerstand zu überwinden ist, kann ein helfendes Bild sein. Langsam die Taste in die Hand nehmen, mit dem Pölsterchen (beim Daumen natürlich mit der Außenseite) die Taste entschleunigt bis zum Tastenboden bewegen, (wie wenn man bei einer Kirsche mit der Fingerspitze den Kern spüren möchte, ohne das Fruchtfleisch zerquetschen zu wollen,) macht als Bild den Legato-Spielprozess ebenfalls sehr anschaulich.

Eine weiterer Grund für Brüche in einer Kantilene ist die zu starke Betonung nach einem längeren Ton. Um die Illusion der bruchlosen Verbindung innerhalb einer Linie zu erhalten, sollte nach einer langen gespannten Note, die mit kürzeren Folgenoten aufgelöst wird, dem Ausklingverhalten dieses langen Tones nachgehört werden, um mit der Lautstärke anzuknüpfen, die der Ton in seinem letzten Moment noch hat.

Die Grundenergetik des Bach‘schen Universalmotives bleibt auch dann, wenn ich durch einen anderen Modus (Tonauswahl) die Charakteristik und den Ausdruck substanziell verändere. Im folgenden kurzen Demonstrationvideo ist eine kleine Improvisation mit dem Inventionsmotiv, transferiert auf die Ganztonleiter, als Beispiel zu hören. Es wird nur mit dem Hauptmotiv bzw. den entsprechen Teilmotiven gearbeitet.

Fazit: Der Gesang ist das Herz der Musik, wahrscheinlich die ursprünglichste und natürlichste Form des musikalischen Ausdrucks. Auch auf dem Klavier kann die Spielerin, der Spieler singen. Es muss ein inneres Bedürfnis des Musizierenden sein. Dabei ist für eine ausdrucksstarke Kantilene die bruchlose entschleunigte Übergabe des Armgewichtes (Fingerlegato mit Überlappung) ebenso wichtig wie die Artikulation, Phrasierung und das Setzen von Interpunktionszeichen.

3.3. Harmonie – die Farben und emotionale Tiefe in der Musik

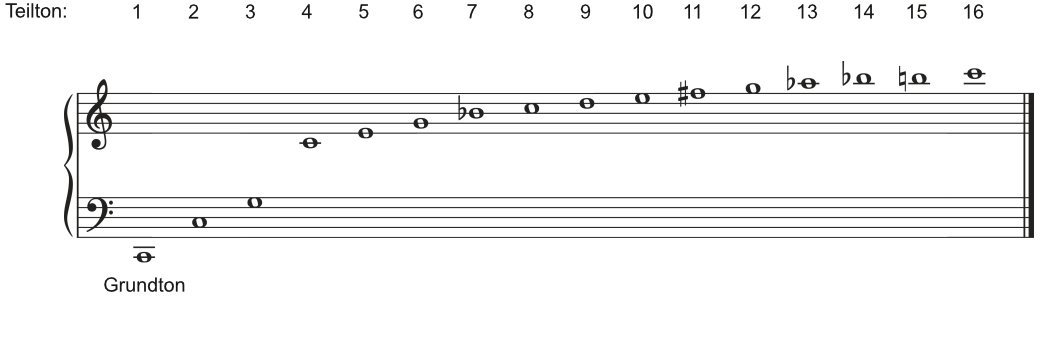

Bei Sängerinnen und Sängern wird ein großer Teil der Stimmbildung darauf verwendet, Obertöne in den Bereichen der Sängerformanten zu produzieren – ein klanglich entscheidender Bereich liegt ungefähr zwischen 2800 und 3500 Herz. Sind diese Frequenzen im Stimmklang enthalten, wird die Klangfarbe besonders durchschlagskräftig und intensiv. Hören wir einen musikalischen Ton, ist dies in der Regel schon ein Mehrklang, d.h. eine Schichtung von Obertönen. Jede Klang- und Soundänderung ist – physikalisch betrachtet – eine Änderung der Obertonstruktur:

Obertonreihe auf dem tiefen C beginnend

Die ersten Töne der Obertonreihe ergeben einen Durakkord – nehmen wir noch den 7. Ton mit, ist es ein Dominantseptakkord (diese sogenannte Naturseptime klingt allerdings deutlich tiefer als eine Septime auf dem Klavier bzw. in gleichschwebend gleichstufiger Stimmung).

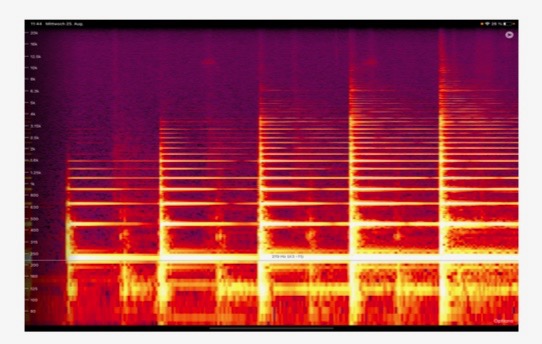

Die folgende Abbildung zeigt das Obertonspektrum beim Anschlag des Tones A (220 Hertz) in den Dynamikstufen p, mp, mf, f, ff:

Auffällig ist, dass sich bei zunehmender Lautstärke nicht unbedingt die Grundton- und ersten Oberton-Frequenzen verstärken, sondern das Spektrum nach oben hin erweitert wird. Auch die Frequenz von 110 Hertz wird bei Pedalgebrauch als Unterton mit in Schwingung versetzt und reichert den Klang an.

Die Tatsache, dass sich bereits bei jedem Einzelton durch dessen Obertöne ganz natürlich ein harmonisches Gebilde (Dur-Dreiklang) entfaltet, ist sicherlich ein Grund für die Sehnsucht des „Normalhörers“ nach „harmonischer“ Auflösung, wenn größere musikalische Spannungsphasen vorangingen. Parallelen zu anderen künstlerischen Ausdrucksformen und natürlich auch zur alltäglichen Lebenswirklichkeit mit all ihren Wechselspannungszuständen liegen auf der Hand.

Harmonisch stabile Klänge basieren vor allem auf Oktaven, Quinten und Quarten (reine Intervalle). Terzen und Sexten (klein und groß) sind ebenfalls konsonante Zusammenklänge, die Sext kann je nach Kontext auch Vorhaltsspannung haben (z.B. im Quartsextakkord). Reibungsklänge sind große und kleine Sekunden mit ihren Komplementärintervallen kleine und große Septime. Der Tritonus, im Mittelalter das Teufelsintervall getauft (diabolus in musica), ist mit seinem starken Drang nach Auflösung (in der Regel in Gegenbewegung) das Kernintervall eines jeden dominantischen Klanges.

Harmonik färbt und emotionalisiert Melodik in die Tiefe, lässt das Unbeschreibliche mit Klängen ausdrücken, wirkt häufig unerklärlich direkt auf das Unterbewusstsein.

Auch hier zitiere ich Alfred Brendel:

„Wenn der Gesang, das Cantabile, das Herz der Musik ist oder dies zumindest in der Vergangenheit war – was ist die Harmonik? Die dritte Dimension, der Körper, der Raum, das Nervengeflecht, die Spannung im scheinbaren Niemandsland der Nachtonalen. Solche Spannung bis in die kleinsten Verästelungen in sich zu spüren, ist dem Interpreten auferlegt. Die Erfahrung von Übergängen, Verwandlungen, musikalischen Klimawechseln und Überraschungen ist nicht zu kalkulieren. Man muss sie fühlen. Ich spiele harmonische Vorgänge lieber, statt über sie zu schreiben.“ (Brendel, A bis Z eines Pianisten, S. 47)

Harmonische Spannungsgefüge werden Kadenzen genannt.

Ausgehend von den Grundkadenzen

1 – 4 – 5 – 1 klassische Kadenz

2 – 5 – 1 Jazzkadenz

gibt es sehr viele erweiterte harmonische Kadenz- und Sequenzformen, die in weiteren Unterkapiteln vorgestellt und als Grundlage für improvisatorische Prozesse kreativ ausgestaltet werden können.

Als Kategorisierungen von harmonischen Spannungsstrukturen können

A.) diatonische und chromatische Harmoniefolgen

B.) klein- und großterzverwandte Wendungen

C.) Quart- und Quintfallverbindungen

voneinander abgegrenzt werden.

Das künstlerische Klavierspiel beginnt dort, wo jeder Finger ein eigenes Instrument darstellen kann, wo ein Akkord durch entsprechende Gewichtung von Melodie und Bass als Gerüst im Vordergrund und den entsprechenden konsonanten oder dissonanten Färbungen im Hintergrund lebendig zum Klingen gebracht wird. Schafft ein Spieler / eine Spielerin diese Differenzierung, wird der Klang persönlich, er bekommt Individualität, Charakter. Spiele ich z.B. färbende Fülltone, die keine melodische Relevanz haben, zu laut, verwürze ich schnell den Klang. Um wirklich die harmonischen Farben eines Akkordes bewusst zu hören, sind alle Übungen zielführend, in denen Akkorde in gebrochene Strukturen aufgelöst werden, z.B. gerne in Kopplung eines referenzgebenden Melodietones, auf dem das Armgewicht ruht. Anmerkung am Rande: Es macht umgekehrt genauso Sinn, alle gebrochenen Akkordstrukturen in Griffbilder zusammenzufassen.

Im Video werden einige Akkordspielübungen und eine Methodik für die differenzierte Gestaltung von Akkordstrukturen vorgestellt (s. Arbeitsblatt).

Fazit: Harmonik schafft Form und Atmosphäre, gibt der Melodik die räumliche und emotionale Tiefe, sie färbt die Melodie, wirkt auf das Unterbewusstsein. Um dies am Klavier darzustellen, muss die Spielerin / der Spieler jedem Ton in seinem Zusammenklang mit anderen Tönen über eine entsprechende Kraftdosierung seinen angemessenen dynamischen Platz geben. In der Regel klingen Voicings am wärmsten und natürlichsten, wenn die harmonischen Gewürz-, Optionstöne (z.B. 9, 11, 13 mit ihren Alterierungen) nicht stärker als die Wurzeln des Klanges (1,5) gewichtet sind. Orchestrales Denken und innerliches Instrumentieren fördert - durch entsprechende Gewichtungen von Melodie, Haupt-, Nebenstimmen und füllenden Harmonietönen - in der Regel die klangliche Differenzierung und die klare klangliche Trennung.

3.4. Puls - Takt - Rhythmus – Groove: Musik als Zeitkunst

Unser Leben ist geprägt durch den Wechsel von Spannungs- und Entspannungsprozessen. In unserem menschlichen Organismus reguliert das vegetative Nervensystem über Spannungs- und Entspannungsketten die Atmung und den Herzschlag als lebenserhaltende Vorgänge.

Gerade der Herzschlag mit Systole und Diastole wird häufig mit dem Puls der Musik verglichen - der Motor, der als Ordnungssystem melodische und harmonische Vorgänge in eine Zeitstruktur bringt. Es leuchtet unmittelbar ein, dass Herzrhythmusstörungen lebensbedrohliche Konsequenzen für uns haben. Die Grundlage unserer Energieversorgung ist gestört, wir verlieren unsere Leistungsfähigkeit.

So ist es auch in der Musik. Auf einem stabilen Untergrund können durch Rhythmisierungen der Zeit (unterschiedlich lange Klänge und Pausen) musikalische Formen entwickelt werden, können packende Rhythmen Ausdruck und Emotion transportieren, kann eine Musik entstehen, die emotional wie motorisch auf seine Hörer*innen wirkt und damit wiederum Energien freisetzt. Dies ist bei einem „stotternden“ Puls nicht möglich. Musik entfaltet als „Kunst in der Zeit“ Form und Ausdruckskraft, sie bewegt sich dabei in der Regel im Spagat zwischen Ordnung (z.B. Puls) und Veränderung (u.a. Rhythmik).

Die Gewichtung des Grundpulses durch den Takt, der den Puls in betonte (Thesis) und weniger betonte Schläge (Arsis) vorstrukturiert, ist lediglich ein künstliches Konstrukt, das entweder durch die reale Ausfüllung bestätigt oder gerade durch dem Takt konträre motivische Strukturen variiert, verschleiert wird.

Die allermeisten unserer gebräuchlichen Taktarten sind durch Zweier- oder Dreiereinheiten bestimmt oder lassen sich durch diese entwickeln. Während Dreiereinheiten eine schwingende Charakteristik haben (z.B. Walzer), produzieren gerade Takte auch gradlinigere Bewegungen (z.B. einen Marsch).

Bei den asymmetrischen Taktarten werden Zweier und dreier-Gruppierungen miteinander kombiniert:

Fünfer: 2+3 oder 3+2,

Siebener: 2+2+3 oder 2+3+2 oder 3+2+2.

Zum Thema Puls und Zeitmanagement in der Musik zitiere ich wiederum den wunderbaren Pianisten, Musiker und Schriftsteller Alfred Brendel:

„Puls und Rückgrat haben gemeinsam, dass sie für Kontinuität bürgen. Das Rückgrat gibt uns geschmeidige Festigkeit, das Pulsieren belebt, schafft aber auch Kontrolle.

Es führt die Musik weiter. Das Bewusstsein gerade der kleinen Notenwerte ermöglicht sinnvollen Rhythmus, aber auch sinnvoll ausgeführte Tempomodifikationen. Es liegt dem Ensemblespiel zugrunde. ….. Fast alle großen Klavierkomponisten waren auch, oder hauptsächlich, Ensemblekomponisten. Manche Klaviersolisten vergessen dies oder verwechseln straffe rhythmische Organisation mit einer Zwangsjacke. Sprechen wir lieber von einem gut geschnittenen Maßanzug. Dass Ensemblekomponisten einer grundsätzlich anderen rhythmischen Moral huldigen, wenn sie Solostücke komponieren, glaube ich nie und nimmer.“

(Brendel, A – Z eines Pianisten, S. 87 / 88)

Klavierspielen mit der Möglichkeit, orchestrale Klangstrukturen darstellen zu können, heißt für die Zeitgestaltung, dass man sein Spiel auch dirigieren können sollte. Dies ist ein sehr hilfreiches Bild, z.B. wenn man sich um die Gestaltung eines Ritardando oder Accelerando Gedanken macht.

MAN SOLLTE SEINE MUSIK DIRIGIEREN KÖNNEN!!!

Brendel schreibt weiterhin sehr klug, dass nur über eine stabile Pulskontrolle ein echtes Bewusstsein für die kleinen Notenwerte geschaffen wird. Im Bereich der populären Musik arbeitet man an der verinnerlichten Füllung der Subdivisionsebene, deren Kontrolle so entscheidend für die Entwicklung eines guten Grooves ist.

Der Begriff Groove, der fast inflationär verwendet wird (meist natürlich in populärmusikalischen Zusammenhängen), ist tatsächlich nicht so einfach zu fassen. Ich bin der Auffassung, dass jede Art von pulsorientierter Musik, damit auch der allermeiste Teil der westlichen Kunstmusik, letztlich „grooven“ sollte. Dabei kann und sollte auch ein Chopin-Nocturne einen inneren Groove und damit eine gewisse Tempofestigkeit haben. Wenn man beim Tempo rubato an der einen Stelle ein wenig Zeit „stiehlt“ (rubare (lateinisch) – stehlen), sollte man an anderer Stelle diese Zeit wieder zurückgeben, um als „Edelmann und nicht als Dieb“ dazustehen. Ein schönes Bild, auch von Heinrich Neuhaus entwickelt.

Ich versuche zu definieren:

Groove entsteht in einem Spannungsfeld zwischen einem in sich stabilen Puls und der Gestaltung und Umspielung von rhythmisch strukturierter Zeit um diesen Puls herum. Das Phänomen ist eng mit einem ausgewogenen Verhältnis von Spannung - Entspannung und damit einer körperlichen Durchlässigkeit bei den Spielenden verbunden. Um wirkende Kraft zu entfalten, benötigen auch die Hörenden wenigstens zum Teil diese Durchlässigkeit (körperlich wie empathisch).

Ist ein guter Groove im Raum, wird die Mehrzahl der anwesenden Personen innerlich oder sogar körperlich z.B. durch Mitwippen bestimmter Körperteile in Schwingung versetzt. Dies kann bis zu tranceähnlichen Zuständen bei Ausführenden wie Zuhörenden führen.

Es gäbe an dieser Stelle natürlich zum Thema noch viel zu schreiben! Wie in der Einführung aber schon erwähnt, geht es in diesem Aufsatz um eine Auswahl der Fakten, die ganz klare Konsequenzen für die musikalische Arbeit am Instrument haben — fürs interpretatorische wie für das improvisatorische Spiel.

Daher folgt jetzt noch einmal die Essenz dieses Kapitels 1.3.4., verknüpft mit einigen Ideen für die pianistische Arbeit:

- Musik ist eine Zeitkunst. Alle Spannungs-, Entspannungsabläufe (melodisch, harmonisch, rhythmisch), über die Ausdruck und Emotion transportiert werden, finden im zeitlichen Fluss statt.

- Fast aller Musik, die wir hören und produzieren, liegt ein stabiler Puls zugrunde, der Grundlage für alle weitere Gestaltung ist.

- Für Jazzer*innen ist es selbstverständlich, dass sie ihre Improvisationen über einen stabilen Pulsteppich entwickeln – sei es, dass dieser von einer Rhythmusgruppe, einem Metronom oder einfach nur durch das innere Metronom im Kopf repräsentiert wird.

- Jeder gute Groove beginnt mit der Stabilisierung des Grundpulses und damit der entsprechenden Subdivision-Ebenen (8-tel-, 16-tel-, 32-tel-, triolischen Ebenen) im Kopf.

Ein häufig zu beobachtender Fehler bei der Einstudierung von Literaturstücken liegt darin, dass zu schnell zu schnell gespielt wird. Die Finger verselbständigen sich unkontrolliert, das Musizieren stockt, bekommt keinen Fluss. Man spielt schneller, wenn es leicht ist, stockt aber, wenn Probleme auftauchen und wenn man überfordert ist. Wenn diese Art des überforderten Durchspielens häufiger wiederholt wird, speichert der Organismus diese eigentlich unerwünschten Abläufe. Man automatisiert Fehler, unrhythmisches Spiel, und im schlimmsten Fall entwickelt man ein Fehlertrauma.

Alles, was wir Wiederholen, automatisieren wir — ob wir es wollen oder nicht.

Beim Versuch, erst einmal die richtigen Töne und Klänge zu finden, werden gerade die Bereiche Puls, Metrum, Rhythmus und Groove leicht vernachlässigt. Die Zeit, die viele Literaturpianist/innen beim Üben einer packenden Rhythmik und einem guten Groove widmen, ist im Verhältnis zu der gesamten Übezeit oft relativ gering. Natürlich müssen interpretierende Pianist/innen viel Zeit in die Entschlüsselung des Notentextes legen, auch arbeiten sie häufig intensiv an der Klanglichkeit und Perfektion des Gesamtklanges. Improvisierende Musiker/innen legen da andere Schwerpunkte. Gerade weil sie wissen, dass ohne einen natürlichen Fluss keinerlei gemeinsames Musizieren möglich ist, werden sie bei jeder pulsbasiert angelegten Musik versuchen, in jeder Phase des Übeprozesses musikalisch und in sich stimmig in klanglichen Fluss zu kommen. Da improvisierende Musiker nichts spielen müssen, was sie nicht können, können sie sich auch neben einem guten Groove sofort auf den Klang und den Ausdruck konzentrieren. Manchmal besteht bei ausschließlich improvisierenden Musiker/innen dann die Gefahr, dass sie in ihren eigenen Klanglandschaften stecken bleiben und ihre Ausdrucksmöglichkeiten eindimensional bleiben. Jeder Improvisierende Musiker sollte sich auch mit bedeutenden Kompositionen beschäftigen und von diesen lernen, vor allem was Klarheit der Gedanken, formale Gestalt, tonsetzerisches Vokabular und Ausdruckstiefe angeht! Definitiv können Improvisatoren von Interpreten und Interpreten im Gegenzug von Improvisatoren viel lernen. Das Ideal scheint sicherlich, einen Weg zum umfassend gebildeten, interpretierenden wie improvisierenden Musiker aufzuzeigen.

3.5. Das künstlerische Gesamtbild – der poetische Gedanke

Viele Grundlagen des Klavierspielens betreffen, wie in der Einführung genannt, sowohl das interpretatorische wie das improvisatorische Spiel. Zusammenfassend möchte ich dennoch folgenden klaren und wesentlichen Unterschied beider Bereiche herausstellen:

Ein interpretierender Pianist kann sich nur durch das mentale Studium einer Partitur ein künstlerisches Gesamtbild, eine Vision von Klang, Form und Ausdruck verschaffen. Es gibt Anekdoten von großen Pianisten, die neue Stücke auf Flugreisen gelernt und memoriert haben. Ihre Technik war so vollkommen, dass sie diese mit dem klaren künstlerischen Gesamtbild im Kopf scheinbar mühelos vor Publikum darstellen konnten, und das ohne große vorbereitende und vertiefende Übephasen am Instrument. Das WAS wurde gespeichert, man hat sich mental ein Bild vom musikalischen Material und dem Ausdrucksgehalt der Musik gemacht. Im Moment der Aufführung scheint es dann nur noch um Nuancen des „WIE transportiere ich die Geschichte, den emotionalen Gehalt“ zu gehen.

Ein improvisierender Künstler wird sich in der Regel von Raum, Instrument, Mitspieler/innen, Tagesverfassung, Publikum u.a.m. inspirieren lassen, was er im Moment der Aufführung wie spielt. Es gibt natürlich häufig offenere Rahmensetzungen, z.B. Themen, formale Absprachen, Grundstimmung, Sheets…, aber das künstlerische Gesamtbild entsteht tatsächlich erst im Moment des Musizierens selbst.

Hier liegt ein elementarer Unterschied beider Musizierformen, die kluge Pianist*innen für die eigene Arbeit am Instrument nutzen können und sollten:

Der improvisierende Musiker lebt musikalisch auch in Übephasen oft mehr im Moment, versucht mit hellwachen Ohren jeden Moment am Instrument zu einem musikalischen Moment zu machen, spielt und musiziert häufig zweckfrei und zur eigenen Erbauung und weniger auf einen Aufführungstermin hin. Es geht ihm/ihr in der Regel um die Fähigkeit, musikalische Gedanken schlüssig zu entwickeln, eine körperliche und spielerische Durchlässigkeit herzustellen und sich Spielmaterial nutzbar zu machen. Sie/Er ist sich bewusst, dass es immer verschiedene überzeugende Lösungen gibt. Jedoch sollte der Umstand, dass es ja „nur“ improvisiert ist, niemals als Entschuldigung für eine wenig niveauvolle Musik herhalten müssen! Gerade bei der Entwicklung von größeren Bögen und Formen kann der Spieler / die Spielerin von in der Geschichte gewachsenen Formen (A-B-A, Rondo, Sonatenhauptsatz, Fuge ...) lernen.

Interpretierende Musiker*innen sollten durch improvisatorisches Üben immer wieder musikalische Momente entwickeln, die nicht einfach das repetieren, was im Moment einer zukünftigen Aufführung (die vielleicht erst in einigen Monaten ist) abgerufen werden soll. Die Ideen des improvisatorischen und des differenziellen Übens, die im folgenden Basiskapitel 2 „Konsequenzen für‘s Klavierspielen“ vorgestellt werden, sollen helfen, eine universale, flexible und damit zeitgemäße Klaviertechnik zu entwickeln.

Lebe den musikalischen Moment, und zwar in jeder Phase des Musizierens am Instrument!!!

Damit sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt unser Überlegungen, bei dem Zitat von Franz Liszt:

"Nicht auf das Üben der Technik, sondern auf die richtige Technik des Übens kommt es an."

„Von der Poesie hängt alles ab! Von der Poesie, die der Urgrund der Kunst ist, von der alle große Kunst durchdrungen ist“.

(Heinrich Neuhaus, S 78)

Quellen:

Heinrich Neuhaus (1888 – 1964) – „Die Kunst des Klavierspiels“

Josef Dichler (1912 – 1993) – „Der Weg zum künstlerischen Klavierspiel“

Alfred Brendel (1931*) – „Das A bis Z eines Pianisten“

Alan Fraser (1955*) – „The Craft Of Piano Playing“ - Video

Keith Jarrett (1945*) – „The Art Of Improvisation“ - Video

Ein großer Dank geht an meine Frau Marie-Sibyll Görg und an die Lektoren Philipp Weiß und Martin Wiese für ihre konstruktiven Anmerkungen und Impulse! Ebenso ein großes Dankeschön an Theo Meinen für die Erstellung der Videos!

Ich bin dankbar für Reaktionen, Kommentare, Anregungen,

allen Pianisten wünsche ich kreatives Schaffen, bei der Erschaffung von ausdrucksstarken musikalischen Illusionen,

Stephan Görg (Prof. für Schulpraktisches Klavierspiel in Köln)