Transpositionssatz (Bestimmung und Beispiele)

Vielen von euch dürfte der Begriff ›Transposition‹ schon begegnet sein: die Versetzung eines Musikstücks bzw. eines bestimmten musikalischen Ablaufs in eine andere Tonart. In der Generalbasszeit nun gab es Stücke oder Sätze, die in ihrem eigenen Aufbau wesentlich auf dem Prinzip der Transposition beruhen: Bekanntestes Beispiel ist das Prologritornell aus Monteverdis Oper L’Orfeo von 1607 (Näheres dazu weiter unten), und dieses Kompositionsmuster behält auch in der Folgezeit seine Bedeutung. Das gilt dann vor allem für die ›neapolitanische Opernsinfonia‹ des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts, genauer gesagt für den ersten ihrer typischerweise drei Teile.

Hält sich das Merkmal der Transposition z. T. noch in Ritornellen der frühen venezianischen Oper, die damit ihren Charakter als Auftrittsmusik kundtun, so wendet sich das Ritornell im Zuge einer engeren Anbindung an die Arie allmählich von dieser Bauweise ab. […]. In der Opernsinfonie aber, dem Einleitungs- und Eröffnungsstück, bleibt die Transpositionstechnik in hohem Maße erhalten.

Norbert Dubowy, Arie und Konzert. Zur Entwicklung der Ritornellanlage im 17. und frühen 18. Jahrhundert

(Studien zur Musik 9), München 1991, S. 233.

Für die entsprechend angelegten Stücke oder Formeinheiten kann daher sinnvoll die Bezeichnung ›Transpositionssatz‹ verwendet werden.

Die Bauweise, feste Satzeinheiten auf verschiedenen Tonstufen einander gegenüberzustellen, kann in einer Vielzahl von Musikstücken (Sonaten, Sinfonien Messen) nachgewiesen werden. Die Verbreitung dieses Prinzips läßt sich in einer derart suffizienten Weise dokumentieren, daß man mit einiger Berechtigung von einem Satztyp (Transpositionssatz) sprechen kann.

N. Dubowy, Arie und Konzert, S. 246.

Und über das ‒ auf einen Gesamtablauf abhebende ‒ Verständnis als ›Satztyp‹ hinaus ist der Begriff auch auf Teilabschnitte eines Formganzen plausibel anwendbar: Wie man etwa bei der Sonatenform von ›Haupt-‹ und ›Seitensatz‹ spricht, um funktional unterschiedliche Einheiten zu benennen, kann man mit ›Transpositionssatz‹ solche Abschnitte bezeichnen, die bei (im Grundriss) gleichem Ablauf in einer anderen tonalen Lage wiederkehren.

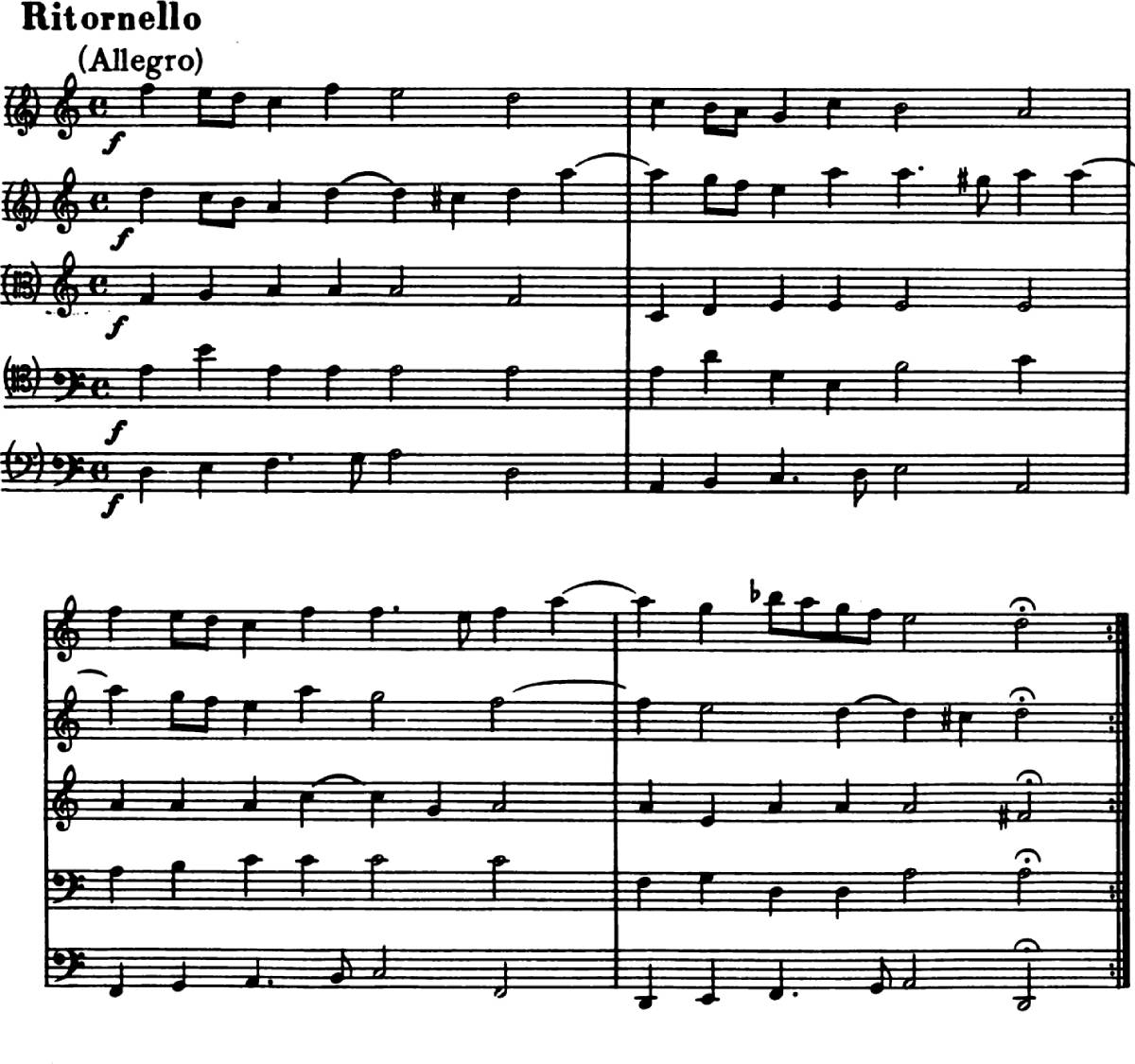

Im Folgenden lernst du an Beispielen von Vivaldi, Bach, Mozart und Beethoven, den Begriff Transpositionssatz anzuwenden. Zuerst betrachten wir allerdings das eingangs bereits erwähnte Ritornell aus Monteverdis Oper L’Orfeo, das dort im Prolog den strophischen Vortrag von »La Musica« einleitet und musikalisch gliedert. In diesem Stück kannst du den Transpositionssatz sehr schön am Bassgang erkennen:

Claudio Monteverdi, L'Orfeo, Prologritornell – Quelle: YouTube

Eine jeweils vier Halbe ausfüllende Satzgestalt erklingt hier nacheinander ausgehend von der I. Stufe d-Moll, der V. a-Moll, der III. F-Dur und zuletzt wieder der I. Stufe, nur zur Schlussbildung auffälliger variiert. In jedem dieser ›Großtakte‹ wird am Ende, zur vierten Halbe-Zeit, auch zu der betreffenden Stufe kadenziert. Die Ritornelle zwischen den vokalen Prologstrophen lassen das erste Glied jeweils aus, beginnen also auf der V. Stufe.

Im Weiteren spielt der Transpositionssatz bei sämtlichen Kompositionen in ›Ritornellform‹ eine entscheidende Rolle, also vor allem bei Arien- und Konzertsätzen: Das Ritornell als instrumentales Rahmenstück kehrt im musikalischen Ablauf ganz oder – zumeist – in Teilen auf verschiedenen Tonartstufen wieder, um nun die von den dazwischenliegenden Solopartien erreichten Kadenzziele zu bekräftigen. Durch das Schlussritornell wird am Ende wieder die tonale Hauptebene der I. Stufe befestigt.

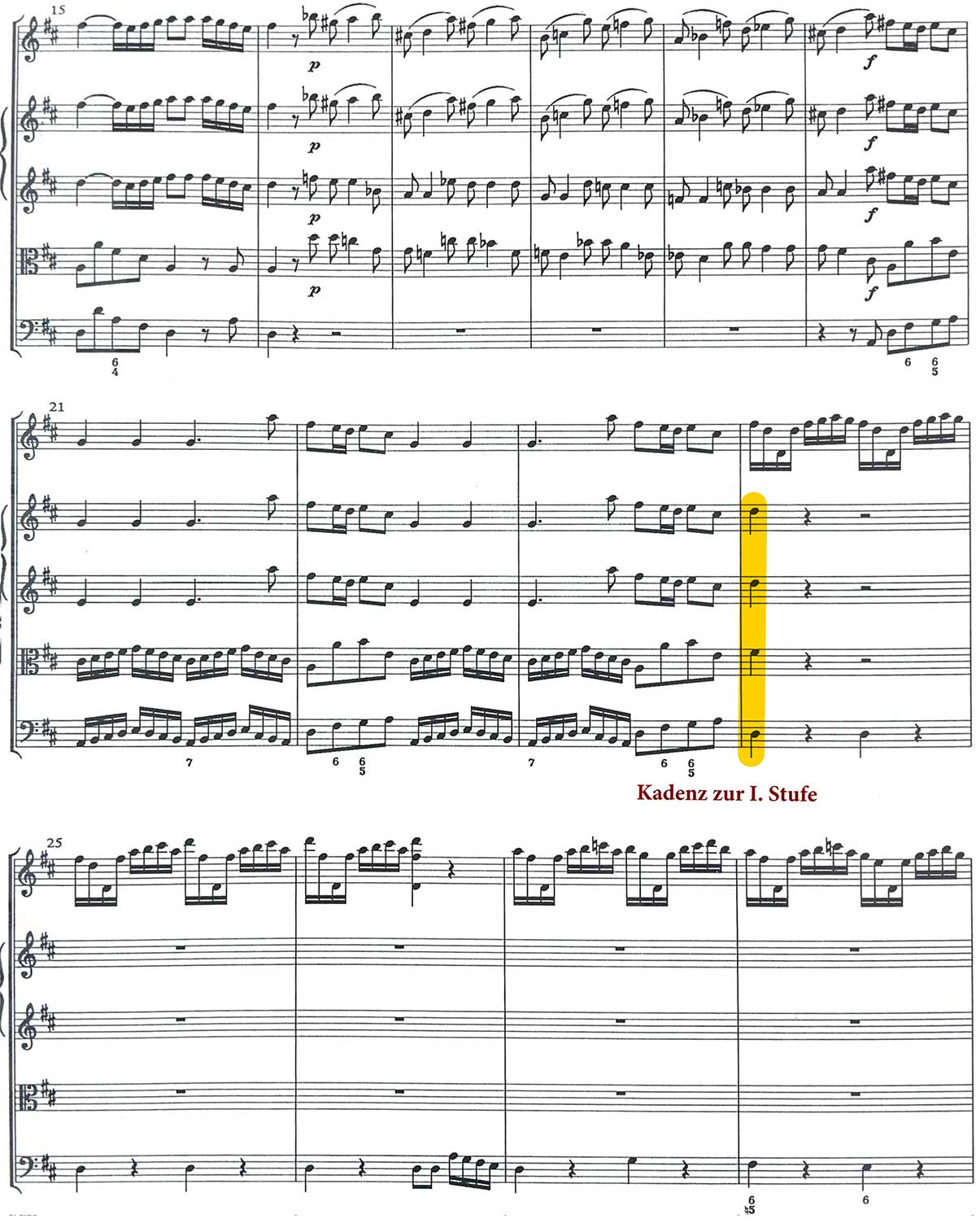

Dazu ein Beispiel von Vivaldi: der erste Satz des Violinkonzerts in D-Dur op. 8/11 (Druck Amsterdam 1725). Die ›Binnenritornelle‹ erscheinen hier als Transpositionssätze typischerweise verkürzt bzw. auch variiert.

Zunächst T. 1–24 des Satzes folgen als Hörbeispiel.

Antonio Vivaldi, Concerto in D op. 8/11 RV 210, Satz 1, Anfang bis T. 24 = Anfangsritornell

(Monica Huggett, The Academy of Ancient Music, Ltg. Christopher Hogwood, 1982) – Quelle: YouTube

Du hast das Anfangsritornell des Konzertsatzes von Vivaldi gehört. Es besteht aus etwa fünf unterscheidbaren Abschnitten bzw. Motivgruppen

– T. 1–8, 9–12, 13–15, 16–20 (ohne Generalbass in Moll), 20–23/24 – und kadenziert am Ende zur I. Stufe aus (nach D-Dur). An diesem Punkt beginnt das erste Solo.

Das zweite Ritornell setzt in Dur-Sätzen typischerweise auf der V. Stufe, also in der Dominanttonart ein (in diesem Fall von der Grundtonart D-Dur her gesehen also in A-Dur), nachdem der vorausgehende erste Solo-Teil die entsprechende Modulation vollzogen hat. Man kann es deshalb als ›Dominantritornell‹ bezeichnen, womit es zugleich ausdrücklich als Transpositionssatz ausgewiesen wird. Es beginnt hier T. 45 Mitte und schließt mit T. 57 auch in der Dominanttonart. Gegenüber dem Anfangsritornell ist es aber erheblich verkürzt, nämlich auf den ersten plus dritten Abschnitt (zuzüglich Kadenzwendung).

Vivaldi op. 8/11, Satz 1, T. 24–57 = erstes Solo mit folgendem Dominantritornell – Quelle: YouTube

Nun bleibt zu zeigen, auf welchen Stufen in diesem Konzertsatz die noch folgenden Ritornelle einsetzen. Das dritte Ritornell beginnt T. 90 Mitte, und zwar in Moll auf der VI. Stufe (h-Moll), und das vierte und letzte, also das Schlussritornell – mit einer noch zu erläuternden Besonderheit! – T. 114 wieder auf der I. Stufe, also in der Grundtonart (D-Dur).

Wie du im Anschluss hören kannst, verarbeitet das (zweite) Solo bereits vor dem (dritten) Ritornell auf der VI. Stufe auch das Anfangsmotiv der Ritornellmusik im Begleitsatz (ab T. 68, ›durchführungsartig‹ in sequenzierender Form).

Das Ritornell der VI. Stufe ist wiederum verkürzt, bezieht aber im Transpositionssatz T. 92 ein Element des ursprünglich zweiten Ritornellabschnitts ein und außerdem T. 93–98 eine (neue) sequenzierende Variante des Anfangsmotivs; es bildet damit eine ›Variationsstufe‹ der Ritornellmusik. Gleichwohl kadenziert es in T. 101 auch zur VI. Stufe aus.

Vivaldi op. 8/11, Satz 1, T. 57–122 = zweites Solo mit folgendem Binnenritornell auf der VI. Stufe

und drittes Solo mit folgendem Beginn des Schlussritornells auf der I. Stufe – Quelle: YouTube

Grundlegend für den Gesamtkadenzplan ist somit die tonale Stufenfolge: I – V – VI – I.

Der Schluss des Satzes besteht im Grunde aus bestimmten Abschnitten des Anfangsritornells, allerdings mit der Besonderheit eines ›Soloeinbaus‹:

T. 114–121/122 spielt das Soloinstrument eine durchgehende Figuration simultan zum ersten Ritornellabschnitt; T. 121 übernimmt es selbst die die Melodiestimme des ursprünglich vierten (Moll-)Ritornellabschnitts – hier mit nur noch einer Begleitstimme –, der außerdem T. 125–133 sukzessiv weiter figurativ ausgesponnen wird, bevor die Schlussgruppe des Ritornells den Satz auf der I. Stufe zu Ende führt.

Die beschriebenen Arten der Kombination von Ritornell und Solo in diesem Schlussritornell lassen sich folglich als ›Soloeinbau in Simultanstruktur‹ (T. 114–121, 122–124) und ferner ›in Sukzessivstruktur‹ (T. 125–133) bezeichnen.

Soloeinbau erfolgt im engeren Sinn simultan zur Musik eines Ritornells [...], im weiteren Sinn aber auch sukzessiv, wenn nämlich Ritornellglieder durch hinzukommende Einlagen auseinandergezogen werden. Dem entsprechen bei Gesangssätzen die bekannten Begriffe Vokaleinbau bzw. Choreinbau.

Claus Bockmaier, Zu Konzeptionen der Ritornellform bei Johann Sebastian Bach,

Open Access Publikation in der Digitalen Sammlung der HMT München 2020, S. 2.

Vivaldi op. 8/11, Satz 1, T. 114 bis Satzende = Schlussritornell mit Soloeinbau – Quelle: YouTube

Du kannst jetzt den ersten Satz des Vivaldi-Konzerts op. 8/11 mit Blick auf den Notentext noch im Ganzen hören.

Antonio Vivaldi, Concerto in D op. 8/11 RV 210, Satz 1 bis Satzende (Monica Huggett, The Academy of Ancient Music, Ltg. Christopher Hogwood, 1982) – Quelle: YouTube

A. Vivaldi, Il cimento dell'armonia e dell'inventione op. VIII, hg. v. G. Fr. Malipiero, Mailand: Ricordi, 1950, Bd. 2, S. 117ff.

In Sonatensätzen, zumal nach Mitte des 18. Jahrhunderts, ist insbesondere der Seitensatz der Reprise mit Schlussgruppe in der Regel als Transpositionssatz gebildet: Was in der Exposition in der Dominanttonart bzw. in Moll-Stücken in der Tonikaparallele erklungen ist, tritt am Ende in der Haupttonart auf. Dabei kann der reine Transpositionssatz natürlich auch durch Varianten im Ablauf durchbrochen werden.

Dazu ein Beispiel von Mozart:

der erste Satz der Klaviersonate in B-Dur, KV 281 (1774/75). Hören wir zunächst die Exposition mit Seitensatz und Schlussgruppe auf der V. Stufe (F-Dur) und im folgenden Ausschnitt direkt den (nur leicht variierten) Transpositionssatz von Seitensatz und Schlussgruppe auf der I. Stufe (B-Dur).

Wolfgang Amadé Mozart, Klaviersonate in B KV 281, Satz 1, Exposition mit Seitensatz

und Schlussgruppe auf der V. Stufe – CC BY-SA (Claus Bockmaier, 1981)

Mozart KV 281, Transpositionssatz von Seitensatz und Schlussgruppe auf der I. Stufe – CC BY-SA (Claus Bockmaier, 1981)

Ansonsten gibt es in Sonatensätzen eine typische Stelle, an denen häufig ein – meist kurzer – Transpositionssatz eintritt.

Dazu ein Beispiel von Beethoven:

Du hörst den Anfang und einen weiteren kurzen Ausschnitt aus dem ersten Satz der Klaviersonate G-Dur, op. 79 (1809).

Ludwig van Beethoven, Klaviersonate in G op. 79, Ausschnitte Satz 1 – CC BY-SA

(Claus Bockmaier, 1979)

Es ist der Beginn der Durchführung (nach dem Wiederholungsdoppelstrich), wenn dort das Anfangsthema wiederaufgenommen wird. Der Transpositionssatz umfasst hier 7 (3/4-)Takte. Das Besondere – für den ›mittleren‹ Beethoven aber nicht ungewöhnlich – ist in diesem Fall, dass die 7 Anfangstakte auf die VI. Stufe in Dur (also mediantisch nach E) transponiert sind.

In der Regel zeigt sich ein gängiges Transpositionsmuster also in der Versetzung von Satzeröffnungen von der I. auf die V. Stufe bzw. in Moll-Sätzen auf die III. Stufe (Durparallele), mit der in Sonatenformen häufig die Durchführung eröffnet wird, die aber ähnlich auch schon in älteren ›forme bipartite‹ anzutreffen sind.

Bereits in der Generalbasszeit, z. B. bei Johann Sebastian Bach, gibt es zudem Ablaufformen, die zur Reprisenbildung einen von der I. zur V. Stufe modulierenden Anfangsteil oder Binnenabschnitt einfach auf die von der IV. zurück zur I. Stufe führende Ebene transponieren.

Dazu ein Beispiel von Bach:

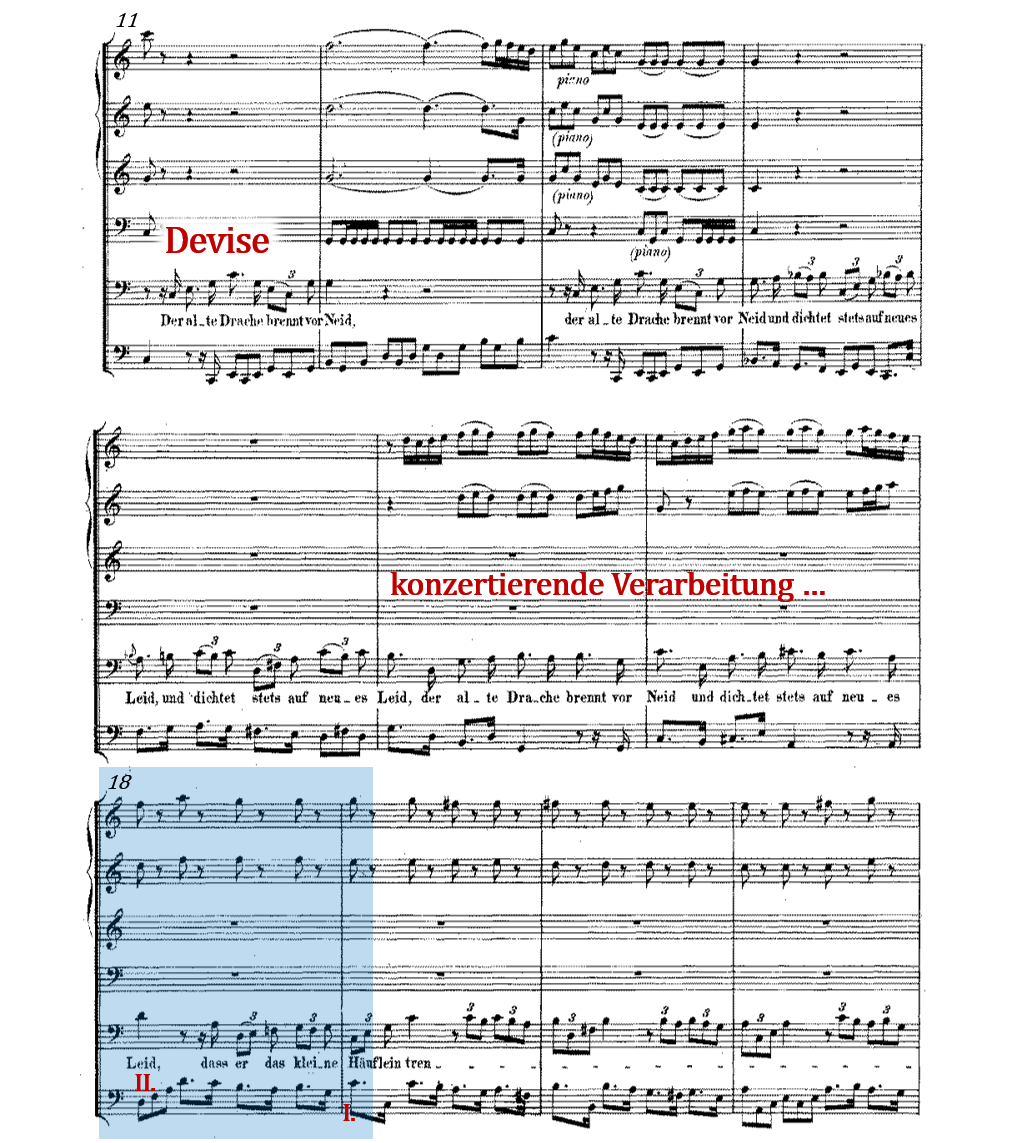

die Vokalbass-Trompeten-Arie »Der alte Drache brennt vor Neid« in C, (Nr. 3) aus der Kirchenkantate Herr Gott, Dich alle loben wir, BWV 130 (1724).

Diese Arie ist ähnlich angelegt wie Sonatensätze späterer Zeit, sozusagen mit Exposition, Durchführung und Reprise.

Aus der Ritornellmusik samt der Vertonung von Vers 1‒3 bildet sich die ›Exposition‹, wobei nach dem Übergang zur Dominante der Ritornellausschnitt auf der V. Stufe (in quasi monothematischem Zusammenhang) dem ›Seitensatz‹ und zugleich einer ›Schlussgruppe‹ entspricht; es folgt das modulierende Solo 2 mit den Versen 4‒6 als ›Durchführung‹; und dann erscheint eine geradezu ›ordnungsgemäße‹ Reprise, unter Einbezug wohlgemerkt des ursprünglichen Ritornells und mit Wiederholung der ersten drei Verszeilen ‒ unter Vermeidung der Dominantmodulation durch die bewusste Umschaltstelle T. 62 in Abänderung von T. 18.

Cl. Bockmaier, Zu Konzeptionen der Ritornellform bei Johann Sebastian Bach, S. 49f.

Im ersten Gesangsteil bringt T. 18 eine Wendung von der II. Stufe (d-Moll) zurück zur I. Stufe (C-Dur). Der folgende Abschnitt, ab T. 19, moduliert zur V. Stufe (G-Dur) und wird mit dem Dominantritornell abgeschlossen (Schluss der ›Exposition‹).

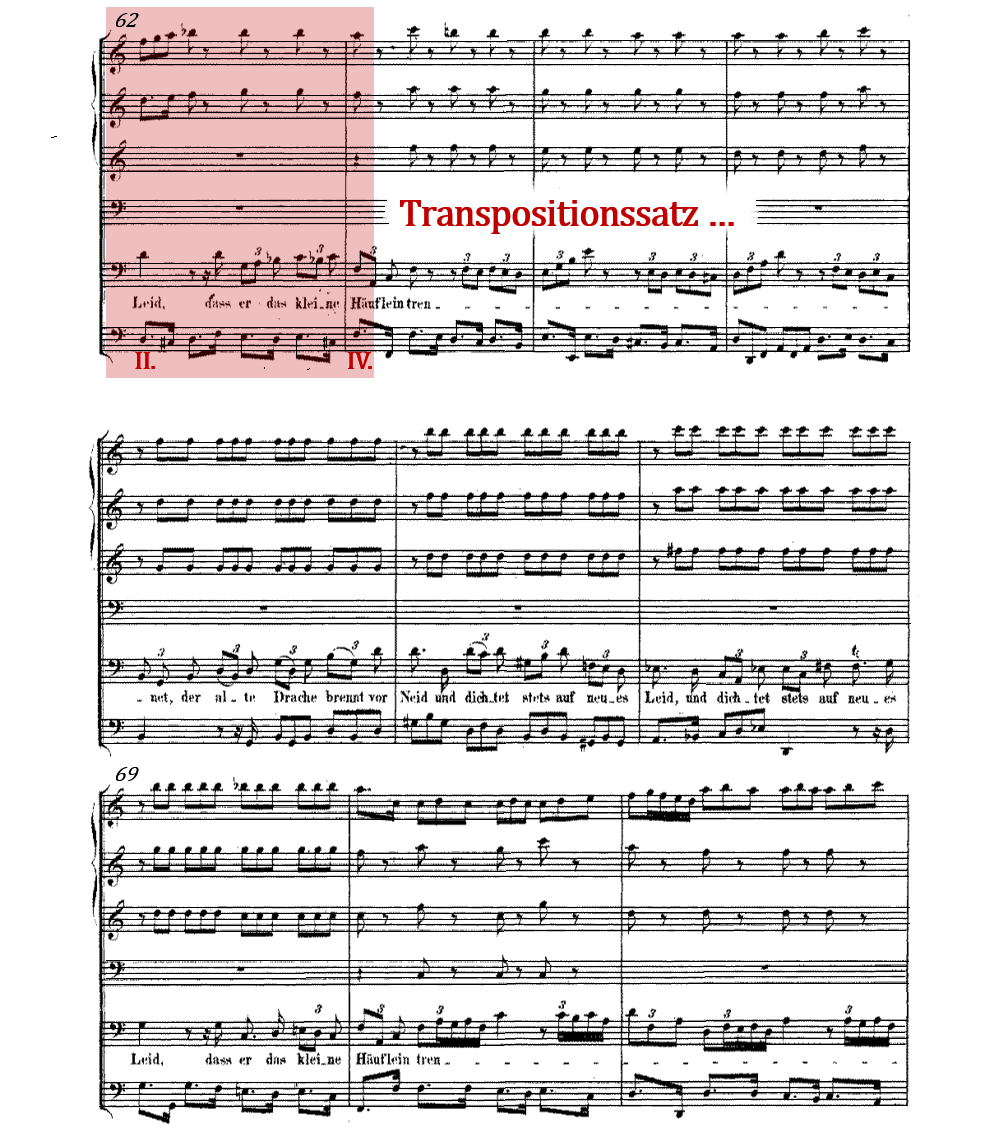

In der ›Reprise‹ ist der T. 18 entsprechende T. 62 die ›Umschaltstelle‹ an der von der II. Stufe aus nunmehr die IV. Stufe (F-Dur) erreicht wird. Und an diesem Punkt, mit T. 63, schließt sich der noch fehlende Abschnitt direkt im Transpositionssatz an und führt so bis zum Schlussritornell. Dieses ist dann auf 7 Takte verkürzt, ohne die ursprünglich eröffnende Fanfarengruppe nochmals aufzunehmen, statt dessen mit eigener Abschlussbildung. Das Dominantritornell ist mit nur 3 Taktlängen noch deutlich kürzer gefasst.

Du kannst nun die ›Exposition‹ dieser Arie aus Anfangsritornell, erstem Gesangsteil (I. → V. Stufe) und Dominantritornell hören – und anschließend die gesamte ›Reprise‹ mit der Umschaltstelle (T. 62) und dem folgenden Transpositionssatz (IV. → I. Stufe) samt Schlussritornell.

(Beginn des zu transponierenden Expositionsabschnitts bei ca. 00:55, Beginn des Transpositionssatzes in der Reprise ab deren Eintritt ebenfalls bei ca. 00:55, im temporalen Gesamtablauf bei ca. 03:10.)

Johann Sebastian Bach, Kirchenkantate Herr Gott, Dich loben alle wir BWV 130, Nr. 3 Aria »Der alte Drache brennt vor Neid«, ›Exposition‹ – Quelle: Youtube

Bach BWV 130, Nr. 3 Aria »Der alte Drache brennt vor Neid«, ›Reprise‹

– Quelle: Youtube

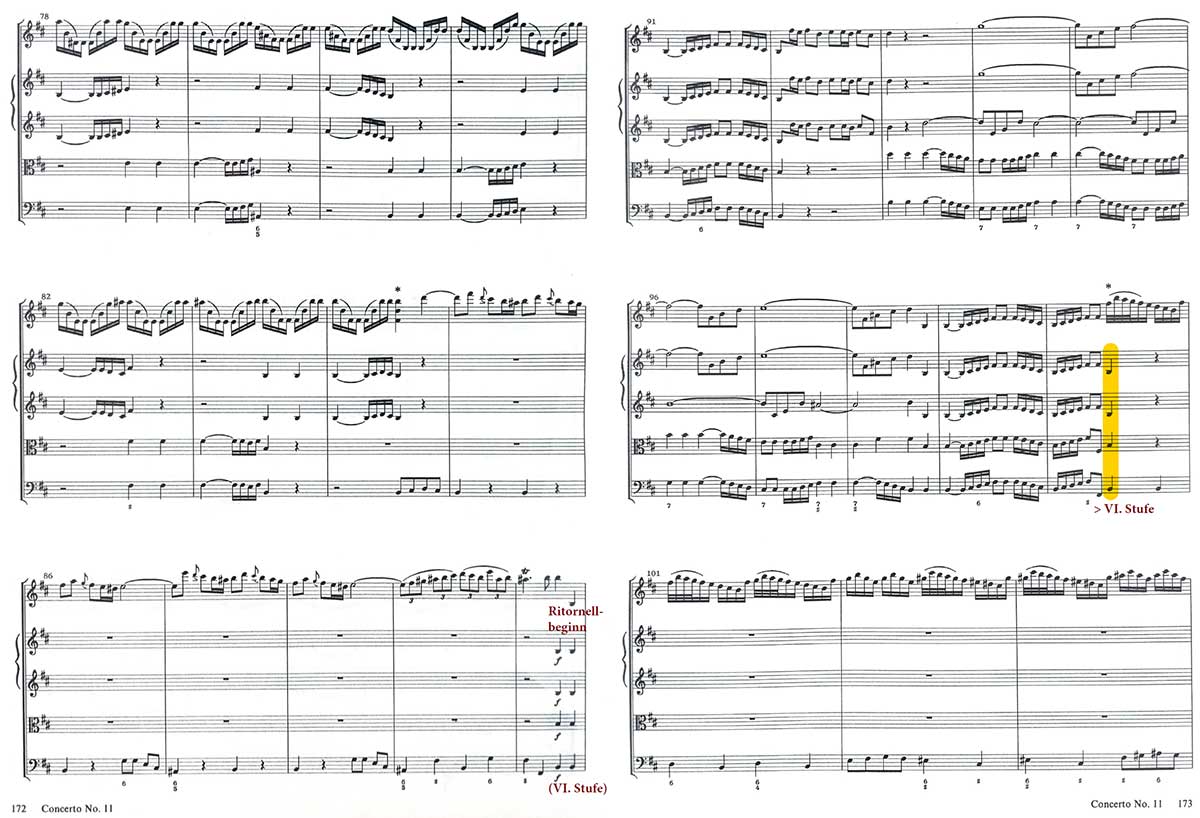

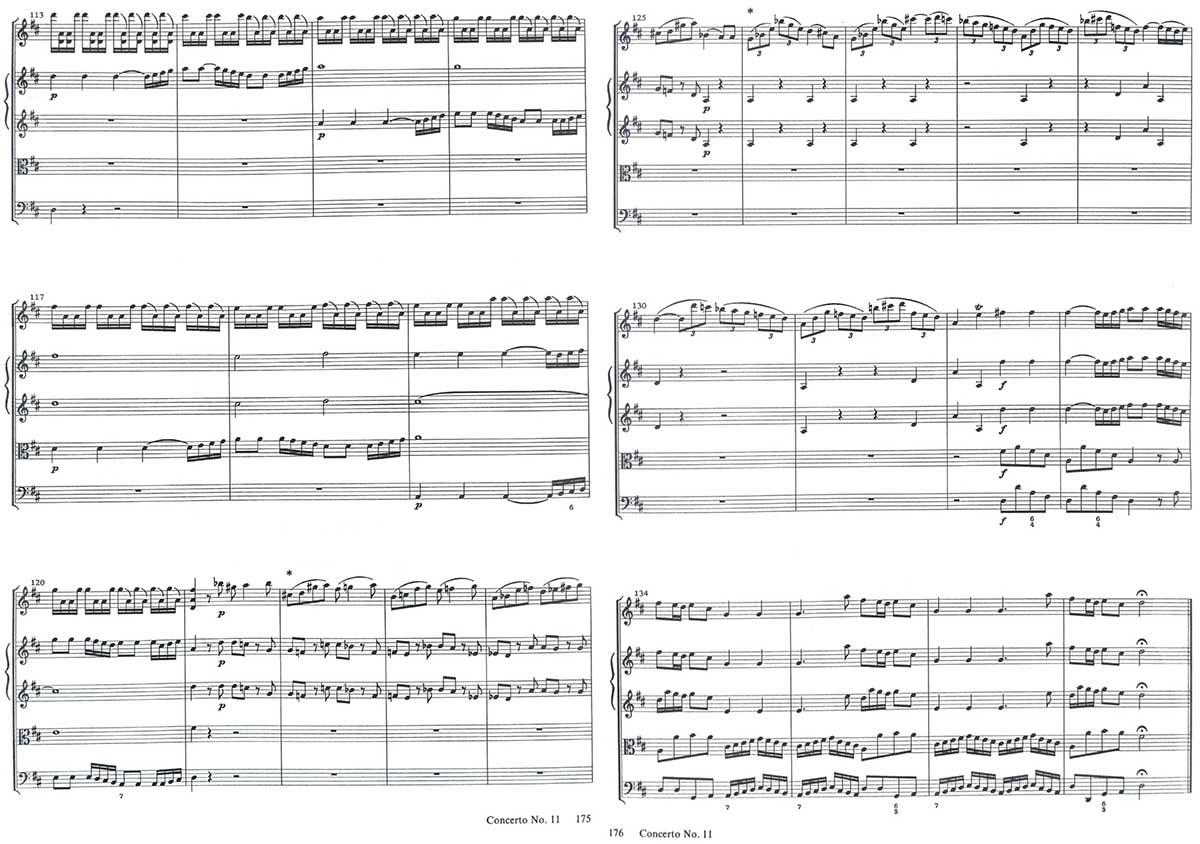

Zum Abschluss dieses Tutorials sei noch ein weiterer Ariensatz von Bach herangezogen – zumal es sich dabei um einen fast einzigartigen Bach'schen Musterfall einer auf Transpositionssatz basierenden Komposition handelt: nämlich die Bass-Arie (Nr. 7) »Ein Fürst ist seines Landes Pan« aus der Jagdkantate BWV 208 von 1713, mit Oboenchor (I, II, Oboe da caccia) und Basso continuo. (Der Text versteht sich als Lob auf das Landesregiment des Herzogs von Sachsen-Weißenfels, dem die Kantate als Geburtstagsglückwunsch gewidmet ist.)

Frage:

Welche Transpositionsabschnitte, bezogen auf das instrumentale Anfangsritornell der Arie, erkennst du beim Hören und Mitlesen der Partitur?

(Nur im Notenbild einschließlich vorausgehendem Rezitativ. Das Schlussritornell der Arie ist gleich dem Anfangsritornell.)

Johann Sebastian Bach, Kantate Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd BWV 208, Nr. 7 Aria »Ein Fürst ist seines Landes Pan«

(Roderick Williams, Bach Collegium Japan, Ltg. Masaaki Suzuki, 2012) – Quelle: YouTube

Neue Bach-Ausgabe, Bd. I/35, hg. v. A. Dürr, Kassel: Bärenreiter, 1963, S. 12ff. (IMSLP, Public Domain)

Antwort:

– T. 18'–28 Ritornell auf der V. Stufe, G-Dur (Dominantritornell).

– T. 30'–40 Ritornell auf der VI. Stufe, a-Moll, mit entsprechenden Dissonanzwirkungen (»Totenhöhle«).

– T. 44–53' Ritornell auf der III. Stufe, e-Moll, mit variativer Umgestaltung/Erweiterung T. 44'–48' sowie modulierendem Ausgang T. 54 zur II. Stufe.

– T. 55–57 Sequenzgruppe des Ritornells, ausgehend von der II. Stufe (als D-Dominantseptakkord) bezogen auf die IV. Stufe, F-Dur.

– T. 58–59 Eröffnungsgruppe des Ritornells, ausgehend von einem F-Dur-Sextakkord, aber wieder bezogen auf die I. Stufe, C-Dur.

– T. 62–Satzende Schlussritornell (identisch mit dem Anfangsritornell) untransponiert auf der I. Stufe, C-Dur.

Der Vokalbass tritt zu dieser Ritornellfolge in Form einer individuell gestalteten Stimme quasi als Kontrapunkt dazu (Vokaleinbau); dazwischen führt er den Satz jeweils allein mit dem Generalbass weiter.

Im Ganzen handelt es sich bei dieser ›durchkomponierten‹ Ritornell-Arie, zusammenfassend formuliert, um eine Folge reiner Variationsstufen der Ritornellmusik, jeweils verbunden durch den Solo-Continuo-Satz, während sich ansonsten die Singstimme als individueller Soloeinbau durch die Binnenauftritte des Ritornells zieht. Auch wenn Bach dieses Verfahren im Lauf seines Schaffens vielfach differenziert und kompositorisch durch andere Mittel ergänzt, bleibt es als Primärtechnik grundlegend für seine Arien- und Konzertsätze.

Cl. Bockmaier, Zu Konzeptionen der Ritornellform bei Johann Sebastian Bach, S. 5f.

Mit einigen Eintragungen und vor allem farbigen Markierungen der jeweiligen Ritornellmusik siehst Du noch einmal den Notentext zum klingenden Ablauf der Arie. (Der Beginn des ersten Gesangsteils, T. 11–14, ist übrigens eine sogenannte ›Devisensituation‹: ein gewissermaßen vorausgeschickter Soloeinsatz mit anschließendem instrumentalen Ritornellzitat.)

Alles in allen sollte damit die Bedeutung des Transpositionssatzes für das mit dem Verfahren des Soloeinbaus verknüpfte Ritornellprinzip anschaulich geworden sein.

Bach BWV 208, Nr. 7 Aria »Ein Fürst ist seines Landes Pan« – Quelle: YouTube