Analoge Synthesizer in der Popmusik

Die Anfänge des Synthesizers

In komponierter Musik stand die musikalisch-künstlerische Entwicklung schon immer im Zusammenhang mit technischen Entwicklungen. Die Technik gab Möglichkeiten vor, was musikalisch genutzt werden konnte. Zum Beispiel konnten Holzblasinstrumente um 1800 einen größeren Tonumfang spielen als Holzblasinstrumente um 1600. Das lag an der technischen Entwicklung von Klappen, die einen größeren Tonumfang und eine chromatische Spielweise ermöglichten. Die Klangstärke von Streichinstrumenten für größere Räume wurde verbessert, indem man Stahl anstatt Darm für die Herstellung der Saiten verwendete. Auf diese Weise ist die uns umgebende Musik immer von dem jeweils zur Verfügung stehenden Instrumentarium geprägt.

Die im 20. Jahrhundert aufkommende Nutzung der Elektronik für musikalische Zwecke lässt sich als Fortführung dieses Zusammenhangs zwischen Klangideal und technologischem Fortschritt verstehen. Eine Besonderheit an der Entwicklung im 20. Jahrhundert ist das unglaubliche Tempo der technischen Fortschritte. Das hat auf dem Markt für elektronische Instrumente schnell eine große Anzahl an Innovationen hervorgebracht. In der Popmusik wurden die technischen Neuerungen intensiv eingesetzt, und Technik hat den Klang und die Erfindungen in der Popmusik auf vielfältige Weise geprägt.

Ein Instrument, das es ohne die Entwicklungen in der Elektrotechnik gar nicht geben würde ist der Synthesizer.

The 1st commercial Moog synthesizer (Stearns 2035), commissioned by the Alwin Nikolais Dance Theater of NY in 1964.

Quelle: Wikipedia | Lizenz: CC BY-SA

Der erste – aus heutiger Sicht moderne – Synthesizer wurde von Bob Moog entwickelt und 1964 der Öffentlichkeit vorgestellt (Abbildung oben). Moog schaffte es in den darauf folgenden Jahren immer wieder, Maßstäbe in der Bauweise analoger Synthesizer zu setzen. Als ein weiterer Meilenstein gilt der Minimoog, welcher der erste Synthesizer war, der ab 1970 in Musikgeschäften gekauft werden konnte. Seine Bauweise – mehrere Module und eine kleine Klaviatur in einem einzigen kompakten Gehäuse – wurde schnell zum Standard. Durch den 1971 von der US-amerikanischen Synthesizer-Band Hot Butter gespielte Hit Popcorn wurde der Minimoog sehr bekannt.

Popcorn – Hot Butter (Komposition und Text: Gershon Kingsley)

Quelle: YouTube

Moog-Synthesizer wurden auf vielen weiteren Produktionen der 70er Jahre verwendet und die neuartige Bauweise sogenannter Filters hatte zum Beispiel großen Einfluss auf den Klang der Bässe in Michael Jacksons Hit Thriller.

Michael Jackson – Thriller

Quelle: YouTube

Weitere Beispiele, die wir heute mit dem Klang von Synthesizern verbinden, sind die Bands Pink Floyd oder Depeche Mode.

Durch legendär gewordene Synthesizer wie den Minimoog haben sich gewisse Standards herausgebildet, was ein analoger Synthesizer können muss, wie er aufgebaut und zu bedienen ist. Diese Standards werden im Folgenden erläutert. Durch das Verständnis der grundlegenden Funktionen eines Synthesizers ist es möglich, die gehörten Klänge vieler Popmusik-Produktionen besser zu verstehen, beschreiben und analysieren zu können.

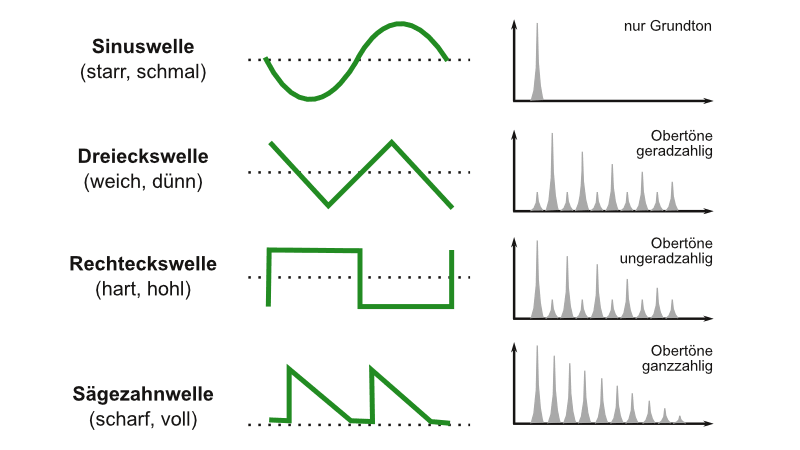

Oszillatoren

Alles beginnt mit den sogenannten VCOs (= Voltage Controlled Oscillators), da sich die Tonhöhe von VCOs durch Steigerung oder Verringerung der Spannung kontrollieren lässt. Durch Stromspannung kontrollierte Oszillatoren können in der Regel verschiedene Wellen produzieren, die sich in Art und Anzahl ihrer Obertonschwingungen unterscheiden:

- die Sinuswelle

- die Dreieckswelle

- die Rechteckswelle und

- die Sägezahnwelle.

Eine Sinuswelle besteht im Wesentlichen nur aus dem Grundton, bei Dreieck und Rechteckschwingung kommen verschiedene Obertonkonstellationen hinzu und eine Sägezahnschwingung enthält alle ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz mit abnehmender Amplitude. Dadurch klingt sie recht voll und scharf.

Signalverarbeitung

Das Audiosignal der VCOs wird dann üblicherweise weitergeleitet an verschiedene Module zur Soundgestaltung. Die wichtigsten vier Typen hierfür sind

- spannungsgesteuerte Filter (VCF = Voltage Controlled Filter),

- Hüllkurvengeneratoren (Envelopes),

- niederfrequente Oszillatoren (LFO = Low Frequency Oscillator) und

- spannungsgesteuerte Verstärker (VCA = Voltage Controlled Amplifier).

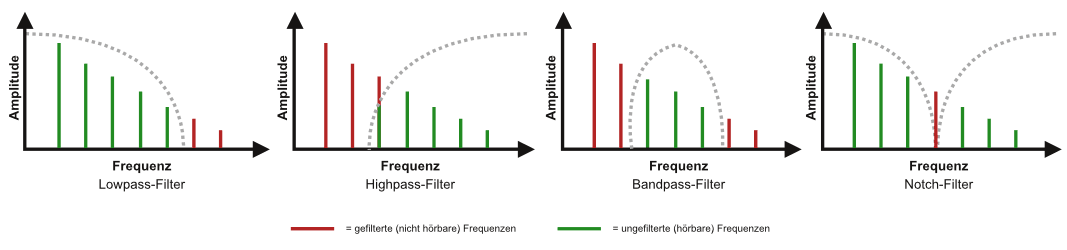

Filter

Filter sind das Werkzeug um die Klangfarbe eines Audiosignals zu formen. Nach den VCOs sind Filter das wichtigste Bauteil eines Synthesizers. Es gibt vier Filter-Typen, die häufig in Synthesizern verbaut sind.

- Der Lowpass-Filter schneidet alle Frequenzen oberhalb einer festgelegten Frequenz ab und lässt tiefe Frequenzen passieren (deswegen der Name: Lowpass-Filter).

- Der Highpass-Filter schneidet alle Frequenzen unterhalb einer festgelegten Frequenz ab und lässt alle hohen Frequenzen passieren (deswegen der Name: Highpass-Filter).

- Bandpass-Filter ist eine Kombination aus Lowpass- und Highpass-Filter und entfernt alles oberhalb und unterhalb einer festgelegten Frequenz.

- Der Notch-Filter hingen arbeitet komplementär wie der Bandpass-Filter und schneidet nur eine festgelegte Frequenz aus dem Klangspektrumheraus.

An einem Synthesizer zu sehen ist neben der Einstellung der Frequenz, an der die jeweiligen Filter ansetzen (Cutoff-Frequenz oder kurz Cutoff), zumeist auch noch eine Resonanz-Einstellung, welche die Cutoff-Frequenz dynamisch hervorhebt. Außerdem gibt es gelegentlich die Möglichkeit zur Verzerrung durch den Filter und zur genaueren Einstellung der Flankensteilheit.

Die Funktionsweise der Filter von Synthesizern hat den Klang elektronischer Popmusik beeinflusst, so kann man zum Beispiel bei den meisten Synthesizersounds leichte Veränderungen in der Cutoff-Frequenz über die Dauer des Tons hinweg hören.

Anschaulich wird die Auswirkung von Filtern am Beispiel des Lead-Synthesizers zu Beginn des Songs Das Modell der deutschen Elektropop-Band Kraftwerk. Der Lowpass-Filter des Synthesizers öffnet sich hier bei jedem gespielten Ton leicht und schließt sich direkt wieder, zurück zu einem festgelegten Wert, was einen Effekt ähnlich dem eines Wah-Wahs erzeugt. Dies gestaltet den Sound lebendiger und durchsetzungsfähiger, ohne dabei zu brillant zu werden. Solch temporäre Modulationen der Filtereinstellungen sind zu einer verbreiteten Arbeitsweise in populärer Musik geworden.

Source: YouTube

Modulation

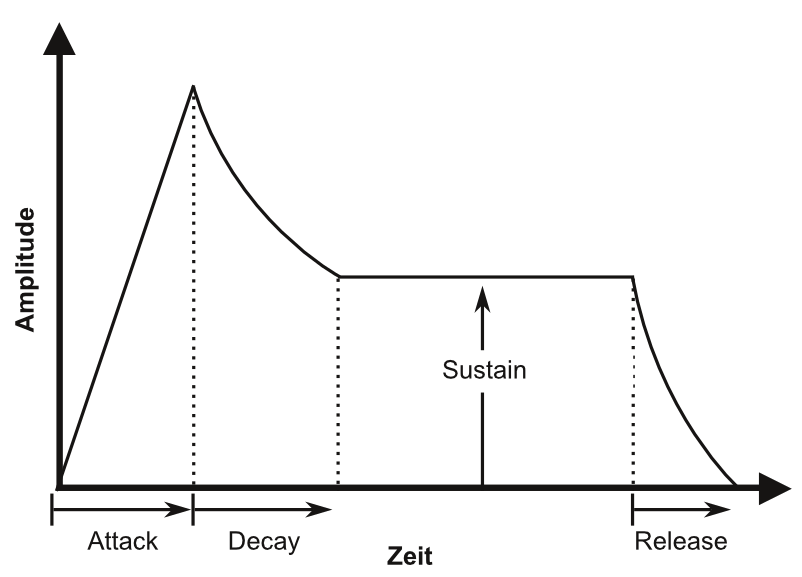

Da es schwer möglich ist den Filter-Cutoff und andere Parameter stets manuell zu verändern wurden Module entwickelt, deren einziger Zweck es ist die Werte klanggestaltender Effekte automatisiert beeinflussen zu können. In der Fachsprache nennt man dies Modulation. Eine mögliche Modulationsquelle sind Hüllkurvengeneratoren. Bei Synthesizern werden diese mit dem englischen Begriff Envelope bezeichnet, sind zumeist vierstufig aufgebaut, und lassen sich an diesen vier Stufen manipulieren.

Die vier Stufen des Envelopes

- Attack: legt die Dauer vom Auslösezeitpunkt bis zum Maximalwert fest (Einschwingzeit)

- Decay: legt die Dauer von Maximalwert bis zum Sustainpegel fest

- Sustain: legt den Haltepegel fest

- Release: legt die Dauer vom Stoppen des Auslösers bis zum Ende der Hüllkurve fest (Ausschwingzeit)

Aufgrund dieser vier Parameter wird die Hüllkurve auch als ADSR-Hüllkurve bezeichnet oder im Englischen als ADSR-Envelope. Bei einem durch eine Form von Klaviatur gesteuertem Synthesizer entsprechen Auslösezeitpunkt und Stopp des Auslösers schlicht dem Tastenanschlag und dessen Ende. Im Falle des Synthesizers bei dem Kraftwerk-Beispiel steuert eine solche Hüllkurve den Verlauf der Cutoff-Frequenz, sodass diese ab dem Auslösezeitpunkt mit einer gewissen Einschwingzeit, der Attack, ansteigt und die Klangfarbe heller wird, und dann mit einer gewissen Decay-Zeit auf einen Sustainpegel zurückgeht. Die Release kommt in diesem Fall nicht zum Tragen. Es handelt sich also in diesem Fall um eine Filter-Hüllkurve.

Die andere typische Einsatzmöglichkeit von ADSR-Envelopes ist die Kontrolle des Gesamtpegels, also das Senden der Hüllkurve an den spannungsgesteuerten Verstärker. Dadurch lässt sich der Lautstärkeverlauf des Synthesizerklangs steuern und es kann ein Einschwingen und Ausschwingen, wie es bei traditionellen Instrumenten vorkommt, nachvollzogen werden. Beispielsweise kann sich ein schneller Anstieg der Hüllkurve wie eine gezupfte Saite, ein schnelles Ausschwingen wie ein Cembalo oder eine längere Ausschwingzeit wie ein Klavier mit gedrücktem Pedal verhalten. Ein anderes Beispiel sind die klassischerweise langen Attack- und Releasezeiten eines Flächenklangs, genannt Synthpad.

Ein weitere Modulationsmöglichkeit bieten LFOs (Low Frequency Oscillators), welche prinzipiell identisch zu VCOs funktionieren und Schwingungen in verschiedenen Wellenformen erzeugen, jedoch zuvorderst im nicht hörbaren, niederfrequenten Bereich. Die meisten LFOs erzeugen Wellen im Bereich zwischen circa 0,2 Hz, was einer Schwingung alle fünf Sekunden entspricht, bis circa 35 Hz. Da LFOs normalerweise nicht spannungsgesteuert arbeiten, wird diese Frequenz über einen Drehregler eingestellt. Die Welle des LFOs kann dann an verschiedene Ziele, wie die Tonhöhe der Oszillatoren für Vibratoeffekte, oder den Filter, gesendet werden um diese zu modulieren.

Ein ganzes Genre der elektronischen Tanzmusik, der Dubstep, dessen kommerziellere Strömungen um das Jahr 2010 großen Mainstream-Erfolg feiern konnte, basiert maßgeblich auf der Nutzung exzessiver Modulation des Filtercutoffs durch LFOs, um einen sogenannten Wobble-Basssound zu kreieren. Beispielsweise reiht sich bei einem der größten Hits der Bewegung, Bangarang von Skrillex, einer dieser aggressiv verzerrten, wabernden Klänge an den nächsten, wobei die Geschwindigkeit des LFOs rhythmisch zwischen Achtel- und Sechzehntelnoten alteriert und so den Groove der Musik gestaltet. Auch hier kann man wieder beobachten, wie die Bauweise der elektronischen Instrumente eine Stilistik populärer Musik überhaupt erst ermöglicht hat und dass ein grundlegendes Verständnis von Synthesizern der intellektuellen Erschließung der Musik dienen kann.

SKRILLEX – Bangarang feat. Sirah (Drop mit Wobblebässen)

Quelle: YouTube

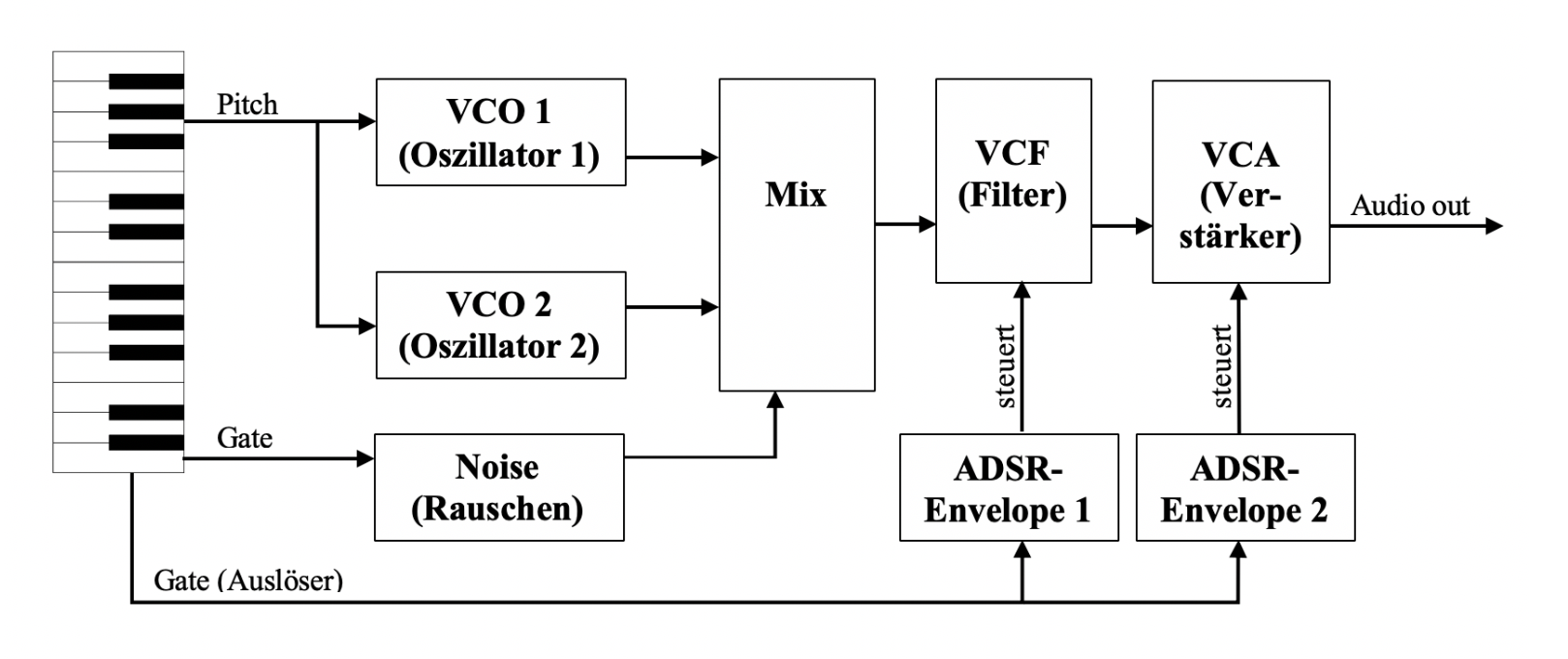

Zusammenfassend ergibt sich folgende Systematik eines Standardaufbaus bei analoger, subtraktiver Klangsynthese , hier ohne LFO:

Bei analogen Synthesizern und deren weit verbreiteten digitalen Nachfolgern ist dieser Aufbau Standard, und so können sich Musiker, die sich dieser Instrumente bedienen, nach kurzer Eingewöhnung auf das spezielle Instrument immer schnell zurechtfinden. Darüber hinaus hat dann jeder Synthesizer noch seine Eigenheiten im Klang und Optionen, die über das Standardmodell hinausgehen.