Eine Sonate komponieren: Vorgehensweise und allgemeine Überlegungen

Im Folgenden wird nach Prüfungsvorgaben der Kopfsatz einer Klaviersonate in D-Dur geschrieben, wobei die Vorbilder der Bearbeitung offen gelegt werden, sodass es im Vergleich von Vorbild und Musterlösung möglich ist, die Schritte der Ausarbeitung nachzuvollziehen. Die Vorgaben entstammen einer Aufgabenstellung des schriftlichen Staatsexamens in Bayern (Studiengang: Lehramt am Gymnasium), vorgegeben waren vier Takte der rechten Hand des Hauptsatzes sowie zwei Takte der rechten Hand für den Beginn des Seitensatzes.

Johann Gottfried Portmann hat 1789 beschrieben, wie man beim Komponieren einer Sonate vorgehen kann: Nachdem man die Begriffe und harmonischen Standards erlernt hat, nehme man sich einen Grundbass (also einen geborgten harmonischen Verlauf aus einer guten Komposition), arbeite diesen durch melodische, harmonische oder doppelte Variation nach eigenem Geschmack aus und »durchdenke, verändere, putze und verbessere«, bis das Ergebnis den eigenen Ansprüchen genügt. Ein Clou aus Portmanns Lehrbuch ist die Ausarbeitung einer Sonate nach einer Entlehnung von Mozarts Klaviersonate in D-Dur KV 284 (205b).

Formfunktionen

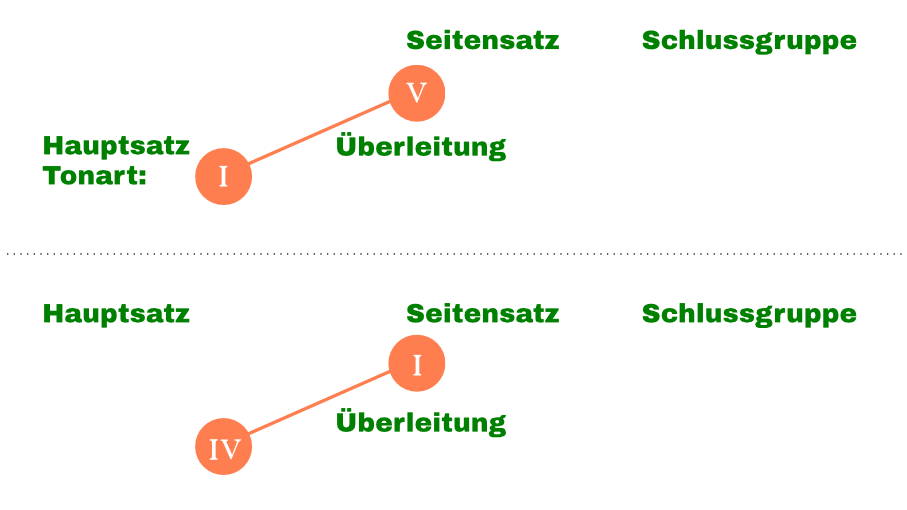

Voraussetzung sind die Kenntnisse der Begriffe Exposition, Durchführung und Reprise sowie der grundlegende harmonische Verlauf einer Sonate in Dur im ausgehenden 18. Jahrhundert (Exposition: I -> V :||: Durchführungsziel = vi und Reprise = I :||). Eine Exposition lässt sich über die Formfunktionen Hauptsatz, Überleitung, Seitensatz und Schlussgruppe beschreiben bzw. verstehen, wobei ein Hauptsatz häufig mit einem Ganzschluss der Ausgangstonart, eine modulierende Überleitung mit einem Halbschluss in der Nebentonart endet. Wird der Seitensatz mit einer Kadenz beschlossen, geschieht dies üblicher Weise durch einen Ganzschluss in der Nebentonart. Die Funktion der Schlussgruppen besteht im Abschluss der Exposition durch eine groß angelegte ›Arientriller«-Kadenz und/oder wiederholtes Kadenzieren in der Nebentonart.

Vorgabe und Hauptsatz

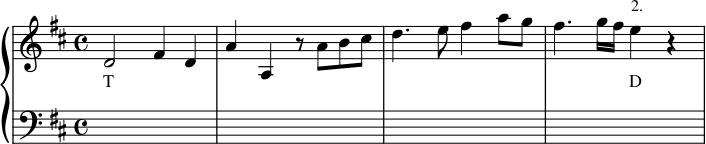

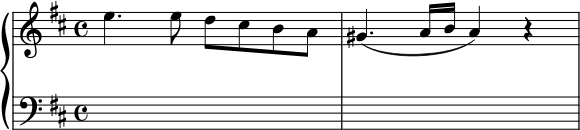

Das folgende Notenbeispiel zeigt die Vorgabe für die Formfunktion Hauptsatz:

Die Vorgabe zeigt einen Viertakter, der dominantisch öffnend ist und der zu einer achttaktigen Periode ausgearbeitet werden kann. Um im fünften Takt nicht mit einer unveränderten Wiederholung des Unisono der zwei Takte anschließen zu müssen, wurden als Vorbild zur Weiterführung die ersten 16 Takte des Kopfsatzes der Klaviersonate KV 576 von W. A. Mozart gewählt:

Klavier: Alfred Brendel, Quelle: YouTube

Klavier: Mitsuko Uchida, Quelle: YouTube

Eine Aufgabenstellung/Notationsdatei zur Ausarbeitung der Formfunktionen Hauptsatz und Überleitung finden Sie hier.

Vorgabe und Seitensatz

Das folgende Notenbeispiel zeigt die Vorgabe für die Formfunktion Seitensatz:

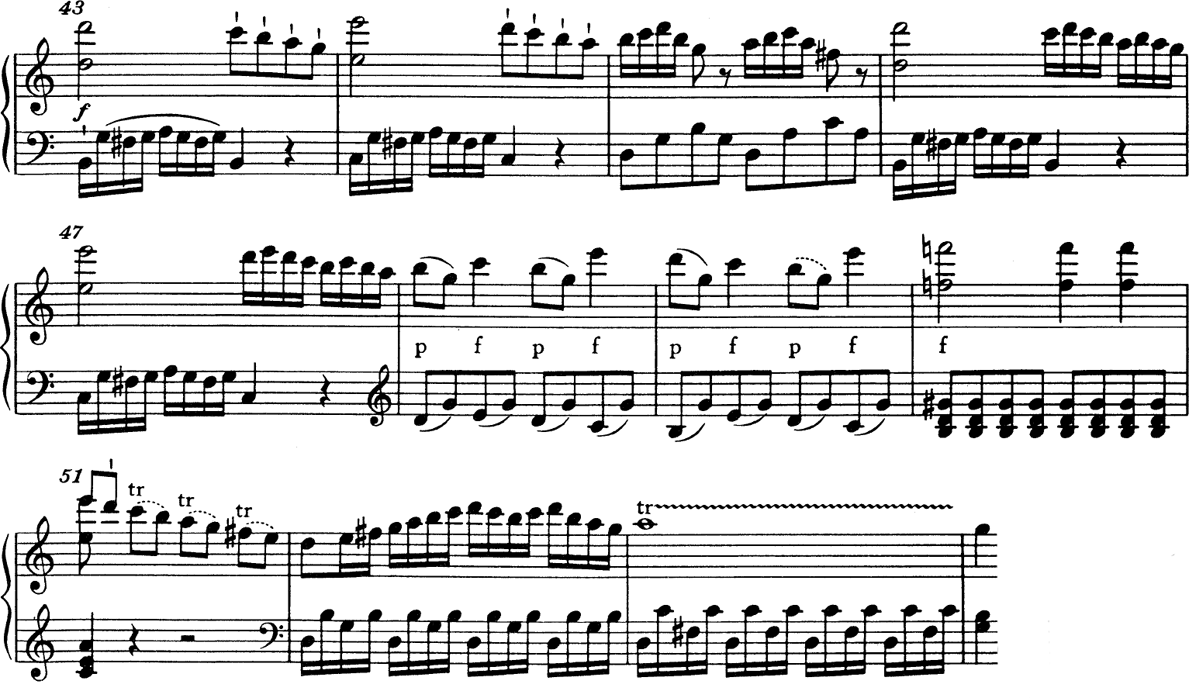

Der Zweitakter legt eine Wiederholung nahe, wodurch sich eine Ausarbeitung als Satz anbietet. Aus Gründen der Proportionen zum Hauptsatz allerdings soll der Nachsatz wiederholt werden, ein syntaktische Verfahren, dass sich z.B. im Schlusssatz der Klaviersonate in a-Moll KV 310 (300d) findet:

Klavier: Alfred Brendel, Quelle: YouTube

Der Satz steht in a-Moll, nach dem Halbschluss der Nebentonart beginnt in T. 29 der Seitensatz in der Nebentonart C-Dur, zunächst allerdings mit einer Molleintrübung. Die viertaktige Phrase wird anschließend ohne Molleintrübung wiederholt und der achttaktige Nachsatz in einen durch die Terzlage unvollkommenen Ganzschluss geführt (T. 44). Anschließend wird der Nachsatz wiederholt, der regulär in T. 52 in einen C-Dur-Ganzschluss enden müsste (eine Hörerwartung, die Mozart in diesem Satz allerdings nicht einlöst). Für die Stilübung wurde das Modell einem Viervierteltakt angepasst (Phrase = 2 Takte, Phrasenwiederholung = 2 Takte, Nachsatz und Nachsatzwiederholung = 4 Takte).

Schlussgruppe

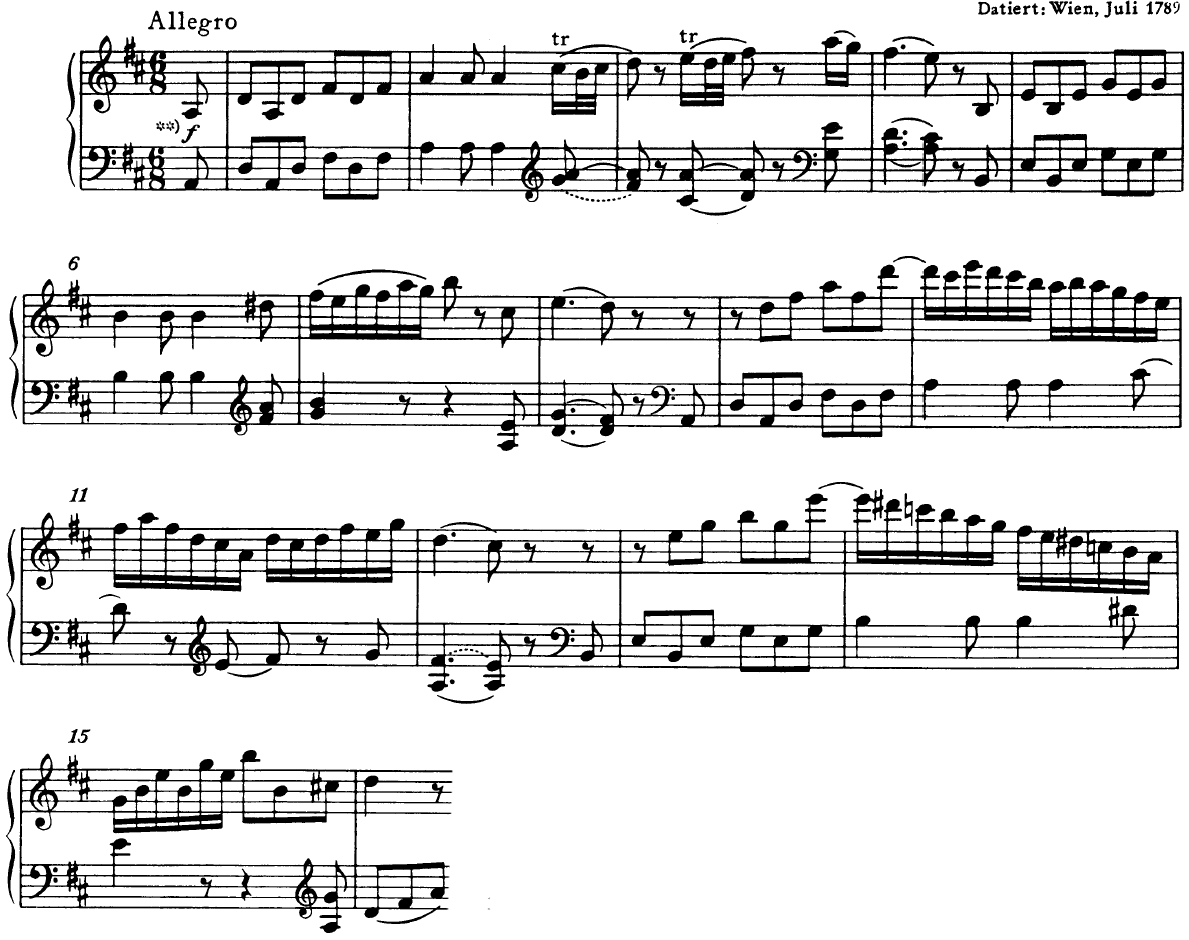

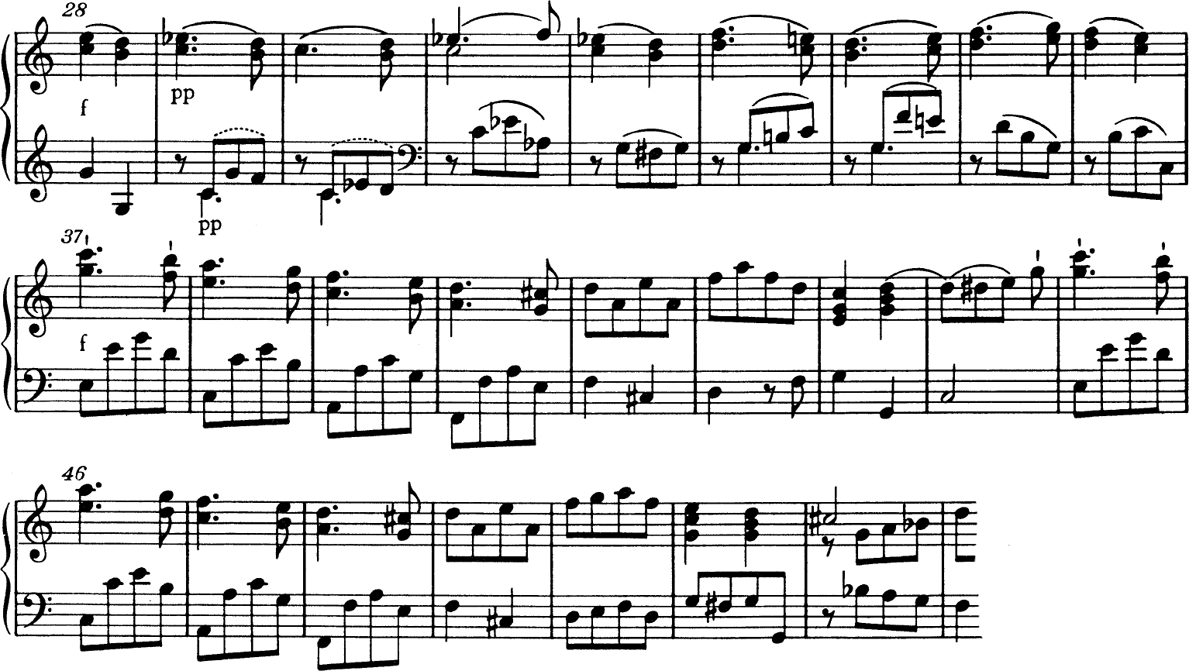

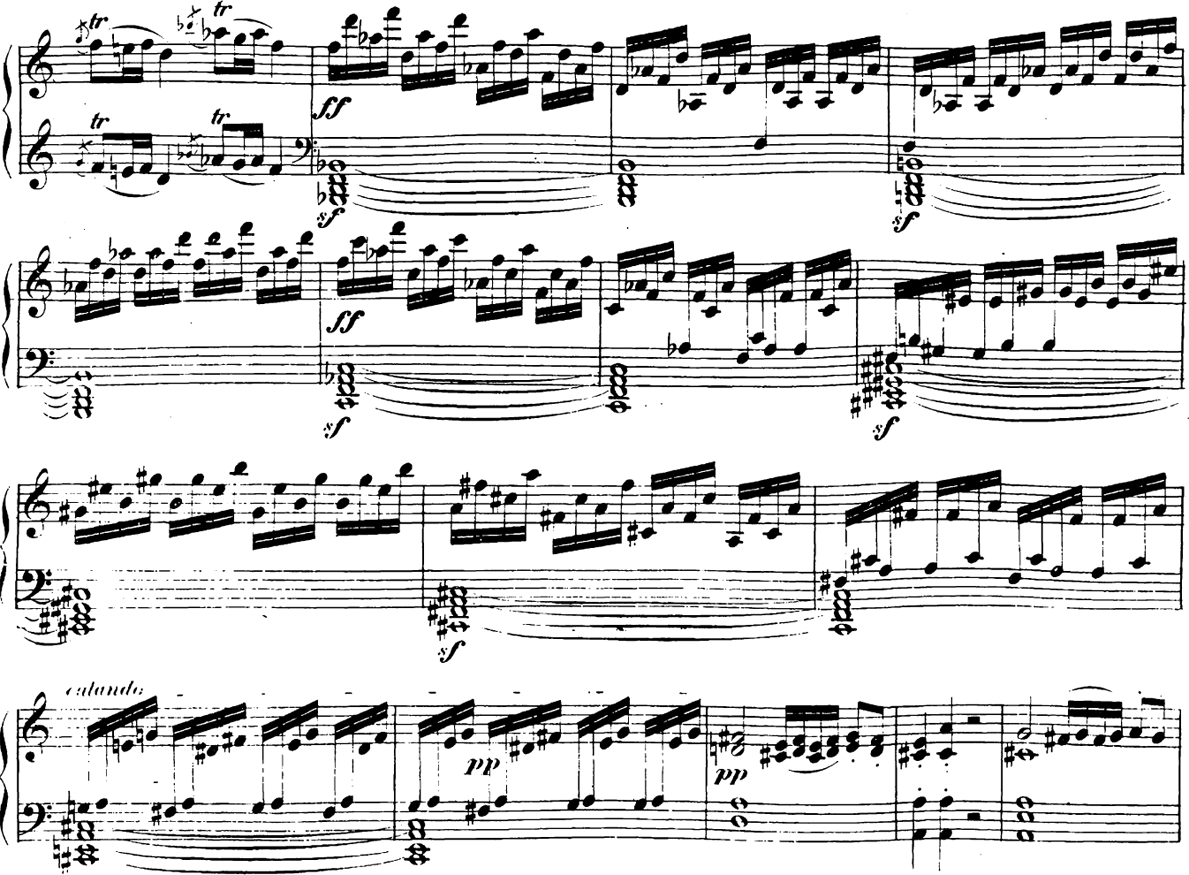

Das Vorbild für die folgende Formfunktion Schlussgruppe wurde wiederum dem Kopfsatz der Klaviersonate in C-Dur KV 309 (284b) entlehnt:

Klavier: Mitsuko Uchida, Quelle: YouTube

Eine Aufgabenstellung/Notationsdatei zur Ausarbeitung der Formfunktionen Seitensatz und Schlussgruppe finden Sie hier.

Durchführung

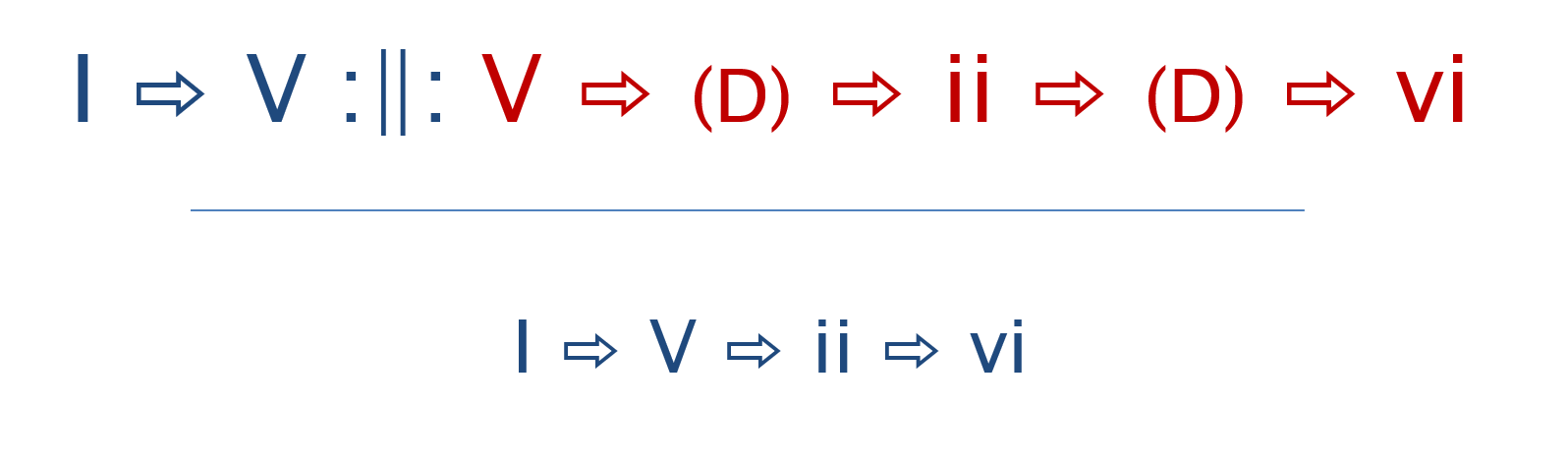

Für die Durchführung wurden zwei Modelle kombiniert. Zum einen ein harmonischer Verlauf, der am Doppelstrich in der V. Stufe bzw. Nebentonart beginnt und sich in vielen Durchführungen Mozarts seit 1768 nachweisen lässt:

Oft schließt sich diesem harmonischen Gang eine Quintfallsequenz an. Eine entsprechende Harmonik prägt die Durchführungen der folgenden Sätze aus Mozarts Klaviersonaten:

- Sonate in D-Dur KV 284 (205b), 1. Satz, T. 52−66 (mit Quintfallsequenz)

- Sonate in C-Dur KV 309 (284b), 1. Satz, T. 59−73

- Sonate in C-Dur KV 310 (300d), 2. Satz, T. 32−45 (mit Quintfallsequenz)

- Sonate in D-Dur KV 533, 1. Satz, T. 103−133

- Sonate in D-Dur KV 545, 1. Satz, T. 29−41

Zum anderen ein Modell, dass die Durchführung auf dem dritten Ton der Ausgangstonart enden lässt. Aus moderner Sicht wirkt diese Dominante wie ein Halbschluss in der Tonika-Parallele (vi. Stufe) der Grundtonart. Solche Durchführungsschlüsse finden sich bei Mozart gerne in Werken der Tonarten F-Dur, B-Dur und C-Dur, in seinen Klaviersonaten sind die Durchführungen der folgenden Sätze durch einen solchen Abschluss sowie einen mediantisch eingeführten Repriseneintritt geprägt:

- Sonate in F-Dur KV 280 (189c), 1. Satz, T. 75−86

- Sonate in F-Dur KV 280 (189c), 3. Satz, T. 102−108

- Sonate in F-Dur KV 332 (300k), 1. Satz, T. 122−133

- Sonate in B-Dur KV 333 (315c), 2. Satz, T. 80−94

- Sonate in C-Dur KV 533, 1. Satz, T. 103−133

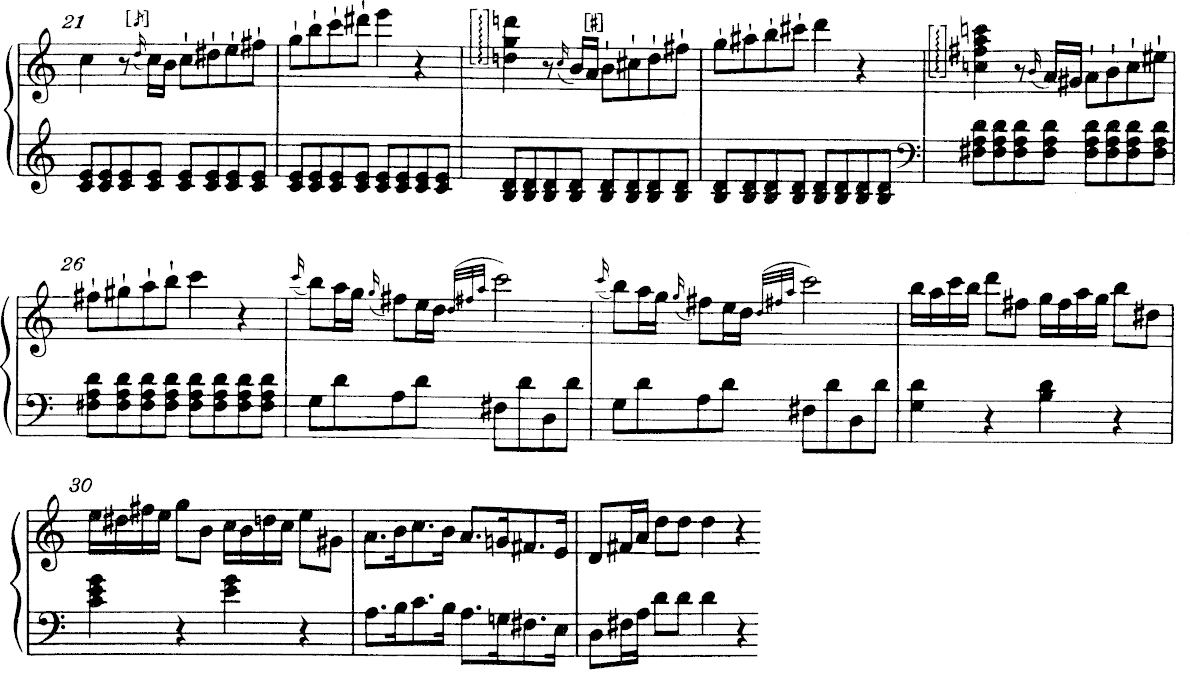

Die motivisch-thematische Ausarbeitung wurde zum einen am Kopfsatz der Sonate in C-Dur KV 309 (284b) orientiert, für den dramaturgischen Höhepunkt wurde die Gestaltung der rechten Hand der Sonate in C-Dur Op. 2, Nr. 3 von Ludwig v. Beethoven entlehnt:

Klavier: Daniel Barenboim (Live), Quelle: YouTube

Eine Aufgabenstellung/Notationsdatei zur Ausarbeitung der Formfunktionen Durchführung finden Sie hier.

Reprise

Die Reprise wurde − was für Mozarts Klaviersonaten nicht unüblich ist − nur geringfügig variiert. Diese Modifikation folgt einer systematischen Überlegung:

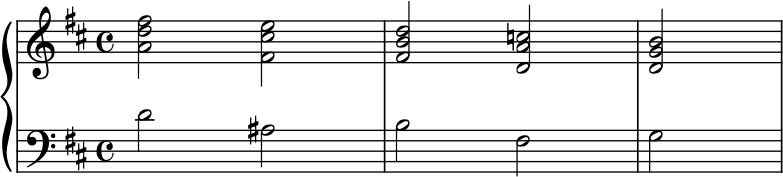

Seitensatz und Schlussgruppe erklingen in der Exposition in der Nebentonart (in einer Komposition in Dur üblicher Weise in der V. Stufe) und werden in der Reprise in die Grundtonart transponiert. Die Überleitung lässt sich in der Exposition daher als Modulation in die Oberquinte verstehen. soll diese in der Reprise beibehalten werden, muss sie in der Unterquinte bzw. Subdominante der Ausgangstonart begonnen werden, damit sie in die Ausgangstonart zurückführt. Neu zu formulieren ist in der Reprise also ein Gang von der Ausgangstonart (Hauptsatz) zum Beginn der Überleitung in der Subdominante, wozu sich das Satzmodell des Parallelismus eignet. Da dieses terzweise fällt (oder steigt), kann man über einen Parallelismus die I. und IV. Stufe vermittelst der vi. Stufe auf klanglich attraktive Weise verbinden. Den Gerüstsatz für einen chromatischen Parallelismus von D-Dur nach G-Dur zeigt die folgende Abbildung: