Inhalt

Quelle: Wikimedia

Im ersten Teil von Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ (1876) entwendet der Zwerg Alberich das Rheingold von den Rheintöchtern. Er lässt sich daraus den Ring der Macht sowie einen Tarnhelm schmieden, der den Träger unsichtbar machen soll. Musikalisch unterlegt wird das mit dem berühmten Tarnhelm-Motiv. Beobachten Sie, was auf der Bühne passiert, wenn Alberich den Tarnhelm aufsetzt (Opernfilm von 1978 mit Herbert von Karajan):

Quelle: YouTube

Konzentrieren Sie sich nun auf die ersten zwei Akkorde. Sie erscheinen drei Mal im Wechsel bis zum Wort „Helm“. Ermitteln Sie zunächst die Oberstimmenbewegung und das Tongeschlecht.

Für die genaue Bestimmung der Akkordfolge oder zur Überprüfung der bereits als Hypothese vorliegenden Akkordverbindung, pausieren Sie das Video und singen Sie die passende Dreiklangsbrechung hinein. Dies sollte Sie in die Lage versetzen, die Lage der Oberstimmen herauszufinden.

Diese Akkordfolge wird in der Neo-Riemannian Theory auch als Tarnhelm-Transformation bezeichnet. Untersuchen Sie zunächst dessen Stimmführungs-Eigenschaften. Allein zwei Dur- oder Molldreiklänge im Abstand einer großen Terz, die aus unterschiedlichen Tonarten stammen und daher auch als „Chromatische Mediante“ bezeichnet werden, verfügen über eine bestimmte Eigenschaft: Werden sie in enger Lage als Dreiklang mit nächstmöglicher Stimmführung gespielt, so bewegen sich zwei Stimmen in Gegenbewegung. Die eine Stimme, im Tarnhelm-Motiv die Oberstimme, bewegt sich einen Halbton aufwärts zwischen Quinte und Grundton, die andere einen Halbton abwärts vom Grundton zur Mollterz. Überprüfen Sie diese Eigenschaft, indem Sie sie mit anderen Akkordfolgen vergleichen. Von C-Dur nach e-Moll bewegt sich nur ein einziger Dreiklangston, die anderen beiden bleiben liegen. Von C-Dur nach F-Dur immerhin zwei, aber in dieselbe Richtung. Von C-Dur nach d-Moll gehen alle drei Stimmen einen Schritt nach oben, was in Grundstellung zu verbotenen Quintparallelen führt. In Gegenrichtung muss eine Stimme einen Terzsprung vollziehen, aber nach wie vor schreiten alle drei Töne in gleicher Richtung fort.

Klavierpraxis

Spielen Sie nun die Tarnhelm-Transformation am Klavier. Durch die Bewegung der Außenstimmen um jeweils einen Halbton nach außen umschließen sie den ersten Akkord wie ein Tarnhelm, den man sich aufsetzt. Fügen Sie zu den drei Tönen der rechten Hand noch den Grundton in der linken Hand hinzu. Üben Sie die Akkordverbindung in verschiedenen Lagen und verschiedenen Tonarten.

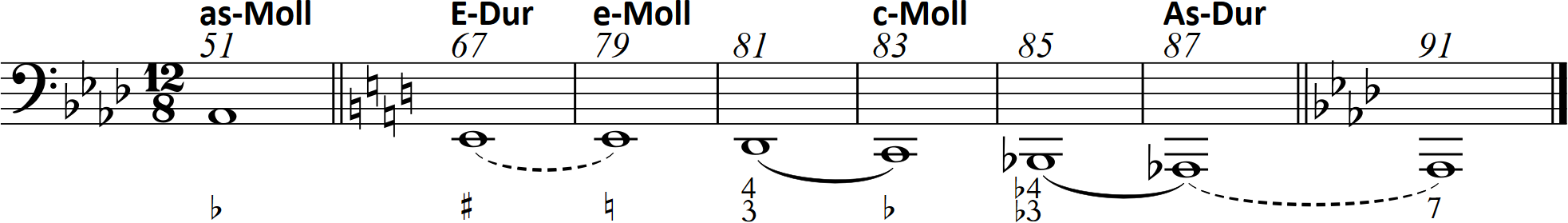

Unten sehen Sie das ganze Tarnhelm-Motiv (mit eingerahmter Tarnhelm-Transformation). Spielen Sie auch dieses und beschreiben Sie anhand Ihrer Erfahrungen aus dem Spiel der Akkordfolge und vor dem Hintergrund des unsichtbar machenden Tarnhelms die musikalische Wirkung der Tarnhelm-Transformation.

Quelle: Wikimedia

... und in der Filmmusik

In der Filmmusik erfreut sich diese Akkordfolge großer Beliebtheit zur Darstellung unheimlicher, bedrohlicher und mysteriöser Momente. Berühmtestes Beispiel ist der Imperial March aus Star Wars, komponiert von John Williams und der Figur Darth Vader zugeordnet – seinerseits ebenso für seinen Helm bekannt wie Richard Wagners Alberich.

Quelle: YouTube

Der Herr der Ringe: Die Totensümpfe

Vor allem in der Herr der Ringe-Trilogie macht Howard Shore ausführlichen Gebrauch von der Tarnhelm-Transformation. Im zweiten Teil wandern die Hobbits durch die Tristesse der Totensümpfe. Sie werden von Gollum geführt, der in einer unbezwingbaren Gier nach dem Ring der Macht gefangen ist, welcher von Frodo nach Mordor gebracht wird (die Musik startet im Hintergrund ab ca. 0:25 des Videos).

Quelle: YouTube

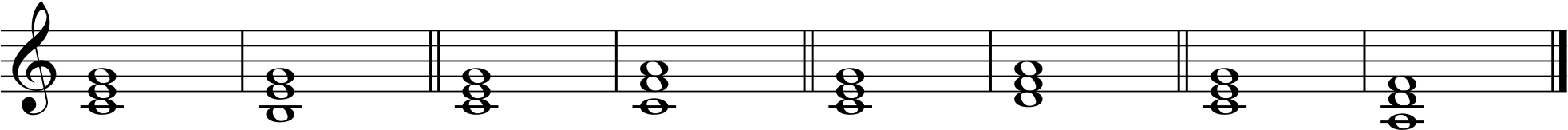

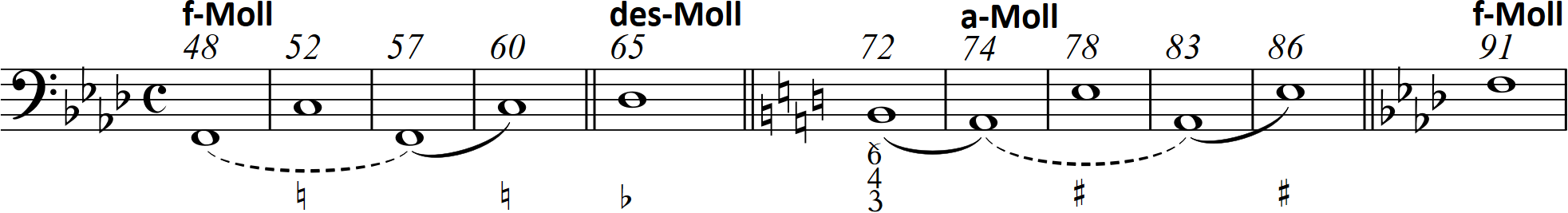

Um die Akkordverbindungen in diesem Video zu bestimmen, empfiehlt sich ein ähnliches Vorgehen wie beim ersten Beispiel. Singen Sie in die Musik die Dreiklangsbrechungen hinein – der erste Akkord ist ein quintlagiges f-Moll. Felder in derselben Farbe verweisen auf identische Dreiklänge:

„Once it takes hold of us, never it lets go.“ Das Bestechende dieser musikalischen Begleitung liegt in einer subtilen Verzögerung. Der Text bringt die unlösbare Umklammerung durch die Macht des Rings zum Ausdruck, eine Hoffnung, durch eigene Stärke oder glückliche Umstände dem Bann zu entkommen, besteht nicht. Dadurch, dass die Musik nach 1,5 Wiederholungen der Tarnhelm-Transformation (zweites blaues Feld) abbricht, entsteht eine Art Unabgeschlossenheit. Zeigt sich hier doch ein Weg in die Freiheit? Nach Frodos scharfer Zurückweisung („Don't touch me“) erscheint mit einem schmerzlichen Vorhalt (h zu c') der Akkord im zweiten roten Feld, der unmissverständlich die Unentrinnbarkeit dieses Schicksals unterstreicht: Auch wenn es für einen Sekundenbruchteil so scheinen mag – „never it lets go“.

Theoretischer Hintergrund

Die Bezeichnung „Tarnhelm-Transformation“ stammt aus der Neo-Riemannian Theory. Es handelt sich bei der Neo-Riemannian Theory um ein loses Konglomerat von Konzepten, das zurückgeht auf Ideen von Hugo Riemann (1849–1919) und seit den 1980er-Jahren in den USA entwickelt wurde. Zentral sind harmonische Beziehungen, die durch eine effiziente Stimmführung zwischen Dreiklängen entstehen, die sogenannten „triadic transformations“.

Die L-Transformation (Leitton-Wechsel) führt den Grundton eines Durdreiklangs einen Halbton abwärts (C-Dur nach e-Moll) oder den Quintton eines Molldreiklangs einen Halbton aufwärts (e-Moll nach C-Dur).

Die P-Transformation (Parallel) bezeichnet den Wechsel des Tongeschlechts bei gleichbleibendem Grundton (C-Dur nach c-Moll und umgekehrt).

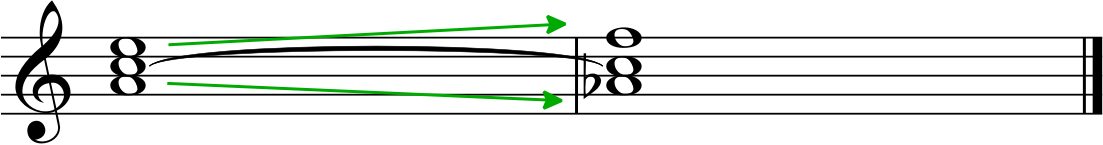

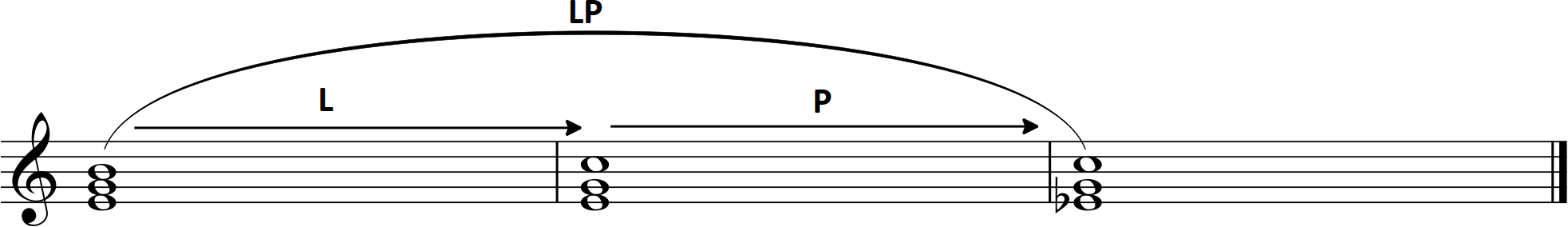

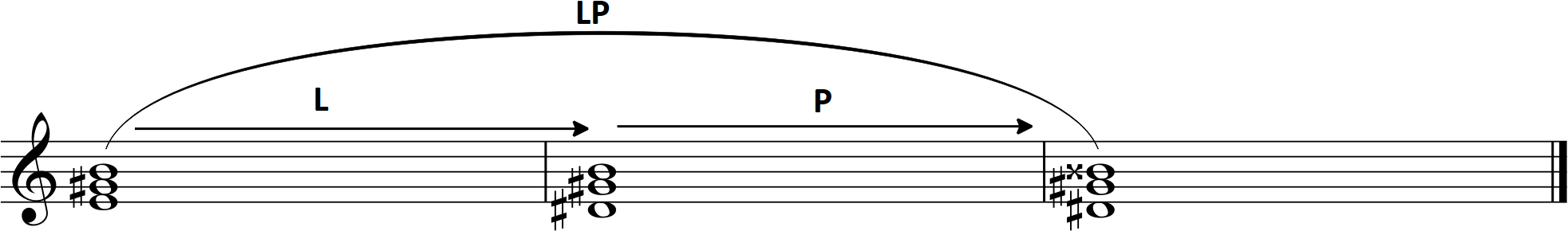

Auch Kombinationen mehrerer Transformationen sind möglich. So wird die Tarnhelm-Transformation durch LP ausgedrückt:

Da L und P keine Objekte bezeichnen, sondern eben Transformationen, kann eine LP-Transformation auch von einem Durakkord aus beginnen. Sie führt ebenfalls zu einem Akkord im Großterzabstand mit gleichbleibendem Tongeschlecht, nun allerdings eine große Terz höher:

Quelle: YouTube

Der Herr der Ringe und die Tarnhelm-Transformation

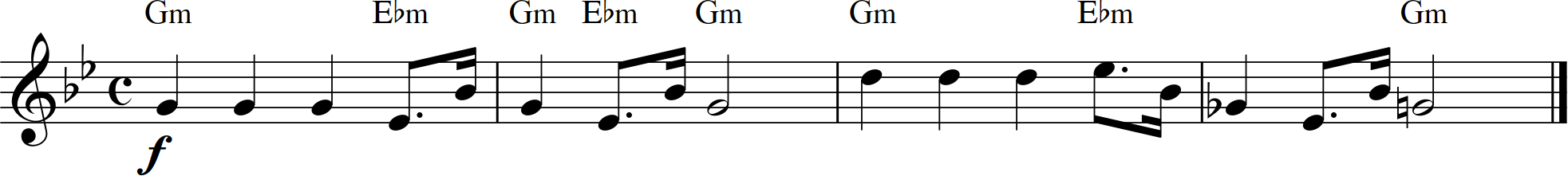

Weitere LP- bzw. PL-Transformationen finden sich vielfach in der Filmtrilogie, wenn die unheimliche Macht des Rings gezeigt wird:

Der Herr der Ringe – Die Gefährten

Gandalf besucht zu Beginn des Films Bilbo in dessen Wohnung. Als Gandalfs Blick auf die Karte des Berges, in dem Bilbo den Ring gefunden hat, fällt, erklingt die Tarnhelm-Transformation; ebenso als Bilbo Gandalf sein Alter klagt, das er an der Stelle fühlt, an der er den Ring in der Westentasche trägt.

Quelle: YouTube

Quelle: YouTube

Nachdem Frodo den Ring erhält, will er ihn verstecken. Gandalf weist ihn darauf hin, dass bereits jemand davon weiß, dass der Ring bei den Hobbits ist:

Quelle: YouTube

Quelle: YouTube

Quelle: YouTube

Die Mollakkorde im Großterzabstand bilden hier lokale Toniken, jeweils eine große Terz tiefer. Da drei große Terzen in gleicher Richtung strenggenommen eine übermäßige Septime statt einer Oktave bilden, übersteigt eine solche symmetrische Oktavteilung das diatonische System, auf dem unsere Notation beruht. Um trotzdem von f-Moll jeweils vier Halbtöne fallend wieder nach f-Moll zu gelangen, notiert Schumann den zweiten Schritt als verminderte Quarte von des-Moll nach a-Moll:

Quelle: YouTube

Beethoven notiert den verminderten Quartschritt gleich zu Beginn zwischen a-Moll und E-Dur. Es folgt eine Sequenz mit stufenweise fallendem Bass als dominantische Verbindung zwischen den lokalen Toniken im Großterzabstand: