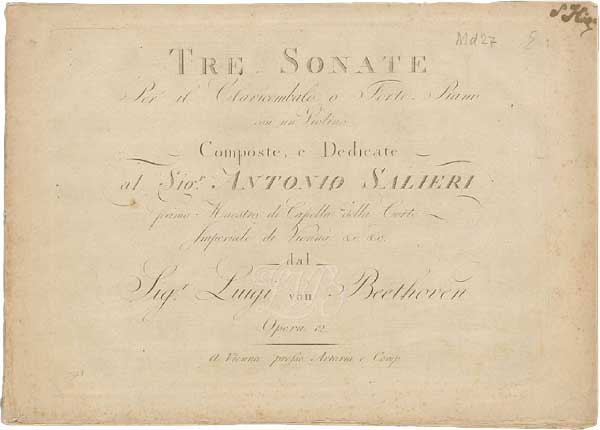

Die dritte Violinsonate in Es-Dur aus Opus 12 hat Ludwig v. Beethoven 1797/98 komponiert und dem Komponisten Antonio Salieri gewidmet, bei dem er seit 1792/93 zeitweise Unterricht nahm. Die Sonate wurde gemeinsam mit den beiden vorangegangenen Sonaten in D-Dur und A-Dur veröffentlicht. Die Es-Dur-Sonate gilt als das brillanteste und virtuoseste Werk aus dem Opus 12, was im Hinblick auf die schnellen Ecksätze offensichtlich ist. Der dritte Satz in C-Dur Rondo. Allegro molto ist charakterisiert durch ein sehr lebhaftes Tempo, eine Form, die sich mithilfe des Modells Sonatenrondo verstehen lässt sowie kontrapunktische Rafinessen als Coda (Fugato), die anstelle des letzten Refrains erklingen.

Inhalt

Ludwig van Beethoven, Sonate für Violine und Klavier Es-Dur, op. 12, Nr. 3, 3. Satz ›Rondo. Allegro molto‹

Violine: Elene Meiparian, Klavier: Till Hoffmann, Lizenz: CC-BY-4.0

Exposition und Reprise lassen sich über die Formfunktionen Hauptsatz, Überleitung Seitensatz und Schlussgruppe gliedern. Das folgende Diagramm zeigt, dass Beethovens formale Konzeption nur am Schluss vom Modell abweeicht, indem er auf den Schlussrefrain verzichtet und eine Coda komponiert. Die kontrapunktische Dichte der Coda ermöglicht ihm sowohl eine Steigerung als auch eine Schlussgestaltung, die ein Ggegengewicht zur Durchführung schafft. Dieses Verfahren ist für Beethoven charakteristisch und unterscheidet ihn deutlich von seinen berühmten Vorgängern Haydn und Mozart:

Ludwig van Beethoven, Sonate für Violine und Klavier Es-Dur, op. 12, Nr. 3, 3. Satz ›Rondo. Allegro molto‹, Violine: Elene Meiparian, Klavier: Till Hoffmann, Lizenz: CC-BY-4.0

Das Thema, das den Refrain des Sonatenrondo-Satzes bildet, ist als Periode gestaltet, wobei Vorder- und Nachsatz regulär wirken und in erster Linie rhythmisch korrespondieren. Für die öffnende und schließende Wirkung der Halbsätze sind die Kadenzen auschlaggebend (Halbschluss in Quintlage im 4. Takt, Ganzschluss mit Oktavlage im 8. Takt). Das Thema wird im Anschluss von der Violine wiederholt und nach einem kurzen kontrastierenden Abschnitt erklingt es noch einmal im Klavier. Durch diese Anordnung ergibt sich eine AABA-Form in der der Formfunktion Hauptsatz, die mit einem Ganzschluss der Ausgangstonart endet.

Die Überleitung ist durch eine charakteristische Harmonik gekennzeichnet;

Ludwig van Beethoven, Sonate für Violine und Klavier Es-Dur, op. 12, Nr. 3, 3. Satz ›Rondo. Allegro molto‹, Violine: Elene Meiparian, Klavier: Till Hoffmann, Lizenz: CC-BY-4.0

Nach einer Passage in der Nebentonart B-Dur wird über eine Unisono und einen Halbschluss der Nebentonart der periodisch gestaltete Seitensatz herbeigeführt. Charakteristisch für die Funktion Seitensatz bei Beethoven sind periodische Gestaltungen und im Nachsatz ein Tausch der Hände (bzw. in einer Violinsonate das Wechseln der Melodie vom Soloinstrument zum Klavier oder umgekehrt):

Ludwig van Beethoven, Sonate für Violine und Klavier Es-Dur, op. 12, Nr. 3, 3. Satz ›Rondo. Allegro molto‹, Violine: Elene Meiparian, Klavier: Till Hoffmann, Lizenz: CC-BY-4.0

Nach dem Seitensatz erklingen anstelle einer Schlussgruppe lediglich virtuose Dreiklangsbrechungen, die in eine Wiederkehr des Themas führen, mit dem die Exposition beschlossen wird.

Durchführung

Die Durchführung beginnt mit einer satzartigen Struktur (4+4+7 und Phrasenverschränkung mit der folgenden Taktgruppe)). Die Bewegung beginnt in es Moll und führt über f nach Ges-Dur. Diese Aufwärtsbewegung ist in der Violine gut zu erkennen, während im Klavier parallele Terzen verziert und terzweise abwärts sequenziert werden:

Ludwig van Beethoven, Sonate für Violine und Klavier Es-Dur, op. 12, Nr. 3, 3. Satz ›Rondo. Allegro molto‹, Violine: Elene Meiparian, Klavier: Till Hoffmann, Lizenz: CC-BY-4.0

Die nächste Taktgruppe mit einer virtuosen Bewegung in der rechten Klavierhand bleibt in Ges-Dur und führt am Ende über ein weitere Terz abwärts wieder zurück nach es-Moll. Im folgenden wird die satzartige Struktur wiederholt, wobei Violine und rechte Klavierhand die Stimmen tauschen, womit die Durchführung ein kontrapunktisches Design erhält:

Ludwig van Beethoven, Sonate für Violine und Klavier Es-Dur, op. 12, Nr. 3, 3. Satz ›Rondo. Allegro molto‹, Violine: Elene Meiparian, Klavier: Till Hoffmann, Lizenz: CC-BY-4.0

Diese Taktgruppe führt nach b-Moll, wo der Abschnitt mit der virtuosen Bewegung in der rechten Klavierhand variiert wird. Es folgen zwei weitere Abschnitt mit kontrapunktischer Verarbeitung der Motive, bevor die b-Stufe in Form einer Rückführungsdominante die Reprise herbeiführt.

Ludwig van Beethoven, Sonate für Violine und Klavier Es-Dur, op. 12, Nr. 3, 3. Satz ›Rondo. Allegro molto‹, Violine: Elene Meiparian, Klavier: Till Hoffmann, Lizenz: CC-BY-4.0

Diese harmonische – und für Beethovens Sonatenmusik sehr typische – Wendung ermöglicht es, das Material der Qberquintmodulation aus der Exposition zu verwenden, um in der Reprise von der Unterquinte in die Ausgangstonart zu modulieren, in der der Seitensatz wiederkehrt. Nach dem Seitensatz und der virtuosen Geste in der Funktion einer Schlussgruppe verzichtet Beethoven auf eine Wiederkehr des Themas. Stattdessen erklingt die Melodie des Thema in einer Art Fuge, die eine Reminiszenz an die kontrapunktische Ausarbeitung der Durchführung erinnert.

Ludwig van Beethoven, Sonate für Violine und Klavier Es-Dur, op. 12, Nr. 3, 3. Satz ›Rondo. Allegro molto‹, Violine: Elene Meiparian, Klavier: Till Hoffmann, Lizenz: CC-BY-4.0

Mit der Code wiederum zeigt sich eine Tendenz zur Vierteiligkeit (Exposition → Durchführung | Reprise → Coda), die sich auch als Tendenz in den Sonatenkompositionen Beethovens beobachten lässt.

Rezeption und Bewertung

In der ersten Juni-Ausgabe der Allgemeinen musikalischen Zeitung findet sich eine kritische Rezension der Violinsonaten Op. 12:

Es ist unleugbar: Herr van Beethoven geht einen eigenen Gang; aber was ist das für ein bisarrer mühseliger Gang! Gelehrt, gelehrt und immerfort gelehrt und keine Natur, kein Gesang! Ja, wenn man es genau nimmt, so ist auch nur gelehrte Masse da, ohne gute Methode; eine Sträubigkeit, für die man wenig Interesse fühlt; ein Suchen nach seltener Modulation, ein Ekelthun gegen gewöhnliche Verbindungen, ein Anhäufen von Schwierigkeit auf Schwierigkeit, dass man alle Freude dabei verliert.

Rezension in Allgemeine musikalische Zeitung, Ausgabe 9. Juni 1799

Anscheinend entsprachen Beethovens Neuerungen nicht den ästhetischen Erwartungen des damaligen Rezensenten. Im 19. Jahrhundert hat sich dann ein fast gegenläufiges Narrativ etabliert, dass in Beethoven den Vollender einer klassischen Kompositionsweise und den Schöpfer der Sonatenform sah. Beide Sichtweisen verstellen den Blick auf Beethovens kreativen Umgang mit Tradition, die sich aus heutiger Perspektive als musikalischer Manierismus verstehen lässt und der wie eine künstlerische Dekonstruktion von Kompositionsweisen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wirkt.

Downloads

- Noten (PDF-Datei)

Satz | MP3-Datei | WAV-Datei (unkomprimiertes Audio) |

|---|---|---|

Ludwig van Beethoven, Sonate für Violine und Klavier Es-Dur, op. 12, Nr. 3, 3. Satz ›Rondo. Allegro molto‹, Violine: Elene Meiparian, Klavier: Till Hoffmann, Lizenz: CC-BY-4.0 |