Einführung in die Formanalyse am Beispiel Sonate (3)

Voraussetzungen:

- Einführung in die Formanalyse am Beispiel Sonate (1)

- Einführung in die Formanalyse am Beispiel Sonate (2)

7. Mozarts Sonate in C-Dur KV 545 (facile)

Als Ausblick werden hier einige analytische Überlegungen zur Exposition des Kopfsatzes der bekannten Sonate facile in C-Dur KV 545 von W. A. Mozart dargelegt. Dabei wird die Sonatenexposition des ersten Satzes mit den Kriterien analysiert, die im Vorangegangenen an den Sonatenexpositionen Haydns gewonnen worden sind:

Wolfgang Amadé Mozart, Sonata Nr. 16 in C-Dur KV 545, 1. Satz, Exposition. Aufnahme: Mozart, Les Sonates pour le Forte-Piano sur instrument d'epoque. Paul Badura-Skoda, forte-piano Johann Schantz, Vienne ca. 1790. (5 CD-Box Auvidis-Astrée E 8680), Auvidis-Astrée E 8685

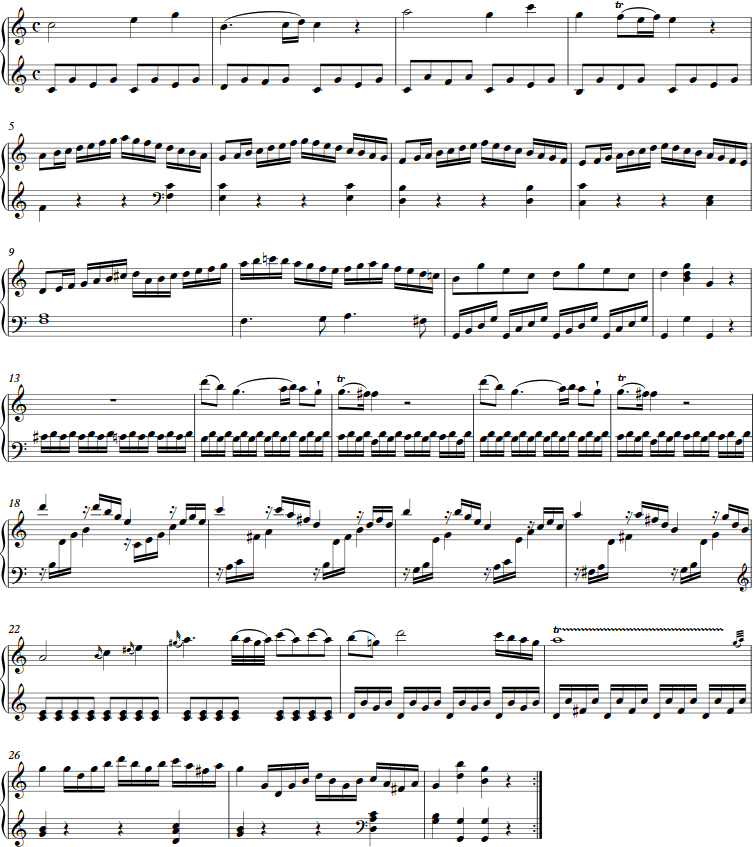

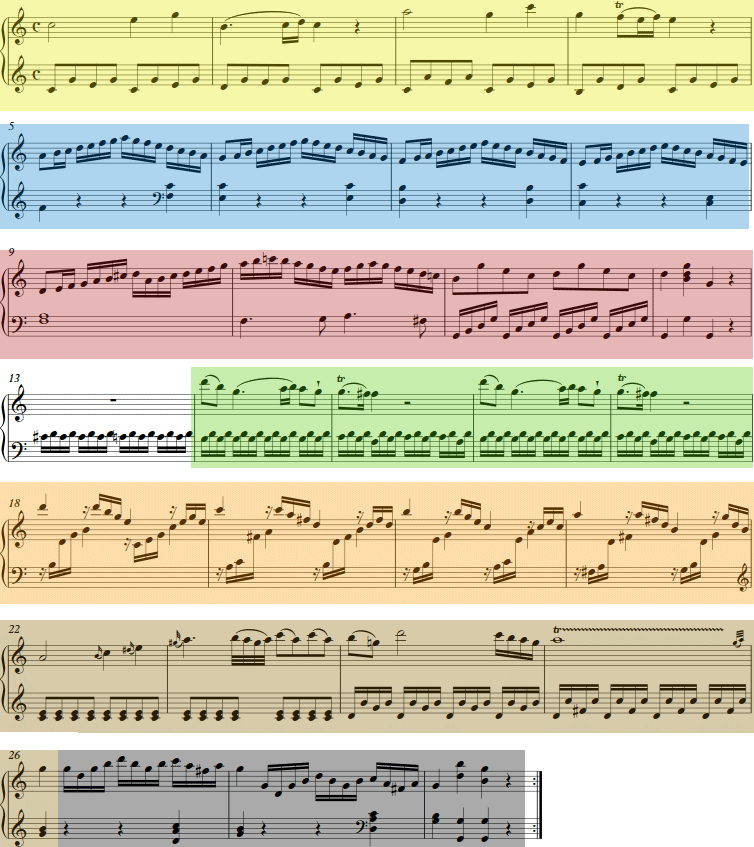

Auf der ersten Ebene ist die Sonatenexposition zweiteilig (T. 1−12 und T. 13−28) und entspricht damit schon rein äußerlich der Exposition der Sonate in C-Dur Hob. XVI:1. Gliedert man aufgrund der Satzbildänderungen diese Sonate in weitere Abschnitte, dürften kaum unterschiedliche Meinungen darüber existieren, dass auf einer unteren Ebene die folgende Gliederung als angemessen bezeichnet werden darf:

Wolfgang Amadé Mozart, Sonata Nr. 16 in C-Dur KV 545, 1. Satz, Exposition. Aufnahme: Mozart, Les Sonates pour le Forte-Piano sur instrument d'epoque. Paul Badura-Skoda, forte-piano Johann Schantz, Vienne ca. 1790. (5 CD-Box Auvidis-Astrée E 8680), Auvidis-Astrée E 8685

Wolfgang Amadé Mozart, Sonata Nr. 16 in C-Dur KV 545, 1. Satz, Exposition. Aufnahme: Mozart, Les Sonates pour le Forte-Piano sur instrument d'epoque. Paul Badura-Skoda, forte-piano Johann Schantz, Vienne ca. 1790. (5 CD-Box Auvidis-Astrée E 8680), Auvidis-Astrée E 8685

Wolfgang Amadé Mozart, Sonata Nr. 16 in C-Dur KV 545, 1. Satz, Exposition. Aufnahme: Mozart, Les Sonates pour le Forte-Piano sur instrument d'epoque. Paul Badura-Skoda, forte-piano Johann Schantz, Vienne ca. 1790. (5 CD-Box Auvidis-Astrée E 8680), Auvidis-Astrée E 8685

Wolfgang Amadé Mozart, Sonata Nr. 16 in C-Dur KV 545, 1. Satz, Exposition. Aufnahme: Mozart, Les Sonates pour le Forte-Piano sur instrument d'epoque. Paul Badura-Skoda, forte-piano Johann Schantz, Vienne ca. 1790. (5 CD-Box Auvidis-Astrée E 8680), Auvidis-Astrée E 8685

Wolfgang Amadé Mozart, Sonata Nr. 16 in C-Dur KV 545, 1. Satz, Exposition. Aufnahme: Mozart, Les Sonates pour le Forte-Piano sur instrument d'epoque. Paul Badura-Skoda, forte-piano Johann Schantz, Vienne ca. 1790. (5 CD-Box Auvidis-Astrée E 8680), Auvidis-Astrée E 8685

Wolfgang Amadé Mozart, Sonata Nr. 16 in C-Dur KV 545, 1. Satz, Exposition. Aufnahme: Mozart, Les Sonates pour le Forte-Piano sur instrument d'epoque. Paul Badura-Skoda, forte-piano Johann Schantz, Vienne ca. 1790. (5 CD-Box Auvidis-Astrée E 8680), Auvidis-Astrée E 8685

Wolfgang Amadé Mozart, Sonata Nr. 16 in C-Dur KV 545, 1. Satz, Exposition. Aufnahme: Mozart, Les Sonates pour le Forte-Piano sur instrument d'epoque. Paul Badura-Skoda, forte-piano Johann Schantz, Vienne ca. 1790. (5 CD-Box Auvidis-Astrée E 8680), Auvidis-Astrée E 8685

Vergleicht man die Abschnitte der Exposition des Kopfsatzes der Sonate KV 545 mit den Expositionen der Sonaten C-Dur Hob. XVI:1, G-Dur Hob. XVI:8 und C-Dur Hob. XVI:7, sind sowohl Gemeinsamkeiten bzw. Übereinstimmungen als auch Unterschiede auffällig (die Analyse der Vergleichswerke finden Sie in den vorangegangenen Beiträgen zum Thema: Einführung in die Formanalyse am Beispiel Sonate (1) und Einführung in die Formanalyse am Beispiel Sonate (2)):

- Auch in der Facile-Sonate gibt es einen Hauptsatz (in der Formfunktion Anfang). Harmonisch lässt sich dieser Anfang als I-IV-I-V-I-Pendelharmonik interpretieren, wenn man gewillt ist, die ersten beiden Takte als Ausformulierung der ersten Stufe zu verstehen (also als I des I-IV-I-V-I-Pendelmodells). Diese Interpretation ermöglicht den Vergleich dieses Anfangs mit dem der Sonate in C-Dur Hob. XVI:1 und der Sonate in G-Dur Hob. XVI:8.

- Eine weiter Gemeinsamkeit verbindet die Exposition der Facile-Sonate mit der Exposition der Sonate in G-Dur Hob. XVI:8: Die Abschnitte bis zum Halbschluss der Ausgangstonart (KV 545 T. 12 und Hob. XVI:8 T. 8) sind vergleichbar: einem ersten I-IV-I-V-I-Abschnitt (gelb) folgt eine Tetrachord-Harmonisierung fa-ut (blau), der wiederum ein Halbschluss in der Ausgangstonart (rot) folgt.

- Eine weitere Gemeinsamkeit im Hinblick auf den ersten Hauptabschnitt besteht zwischen der Exposition der Facile-Sonate und der Exposition der Sonate in C-Dur Hob. XVI:7. In der zuletzt genannten Exposition trennte eine formale Zäsur zwei unterschiedliche Ausarbeitungen der Tetrachordharmonisierung fa-ut. In der Facile-Sonate fehlt zwar eine solche formale Zäsur, die dem Analysierenden eine Zuweisung zu den unterschiedlichen Formfunktionen erleichtert. Akzeptiert man jedoch die These − die sich übrigens an vielen weiteren Sonatenexpositionen der Zeit validieren lässt − dass der Abschluss des Hauptsatz nicht selten mit der Tetrachordharmonisierung fa-ut schließt, während ein folgendes, unterschiedlich gestaltetes Vorkommen des Modells eine neue Formfunktion signalisiert, dann endet der Hauptsatz der Facile-Sonate (gelb) bereits im 4. Takt. Die fa-ut-Harmonisierung der Takte 5-8 (blau) bilden im Zusammenhang mit der Kandenz die Überleitung.

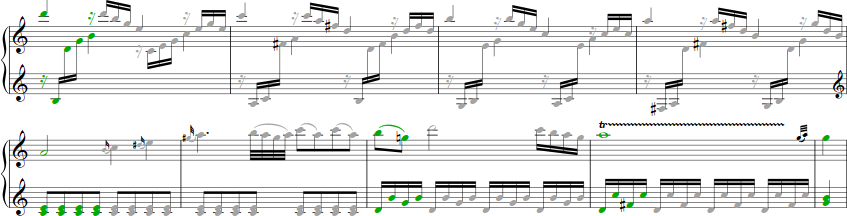

- Im zweiten Hauptabschnitt sind sich die Expositionen der Facile-Sonate und der Sonate in C-Dur Hob. XVI:1 sehr ähnlich: Es erklingen jeweils ein Abschnitt mit Pendelharmonik (grün), eine Arientriller-Kadenz (braun) und eine Gestaltung nach dem Ganzschluss der Nebentonart (grau).

- Ein Unterschied in Bezug auf den zweiten Hauptabschnitt besteht in der Vorbereitung der Kadenz: In der Exposition der Sonate in C-Dur Hob. XVI:1 besteht die Vorbereitung in einem G-Dur-Sextakkord, in der Facile-Sonate aus einer Quintfallsequenz, die mit einem G-Dur-Sextakkord beginnt:

Man könnte daher auch sagen, dass die Quintfallsequenz in KV 545 die Funktion hat, eine Kadenz vorzubereiten (hier den Ganzschluss der Nebentonart). In dieser Funktion wäre die Quintfallsequenz funktional äquivalent mit der fa-ut-Tetrachordharmonisierung, die in der Exposition der Sonate in G-Dur ebenfalls eine Kadenz vorbereitet (dort den Halbschluss der Ausgangstonart). Spitzfindiger Weise könnte man natürlich auch sagen, dass bereits der Takt 14 vom Gerüstsatz her einen Sextakkord zeigt, also die Takte 14−17 auch zur Kadenzvorbereitung zählen könnten. Der Vergleich mit der Exposition der Sonate Hob. XVI:1 ergibt jedoch, dass die Pendelharmonik an dieser formalen Position auch mit Grundakkorden stattfinden kann und Pendelharmonik hier eine andere Formfunktion (Anfang) hat als die Ganzschlusskadenz in der Nebentonart (Ende) und ihre Vorbereitung. - Darüber hinaus findet sich im zweiten Hauptabschnitt der Exposition der Facile-Sonate noch die ›Arientriller‹-Kadenz bzw. dem emphatischen Ganzschluss in der Nebentonart, dass auch die Expositon der Haydn-Sonate in G-Dur Hob. XVI:8 charakterisiert (grau).

8. Vorschlag zur Verwendung der Terminologie zur Analyse von Sonatenexpositionen

Ein großes Problem entsteht − sowohl für die Lehre als auch in der Forschung − wenn die Abschnitte der Facile-Sonate den traditionellen Formfunktionen Hauptsatz, Überleitung, Seitensatz, Schlussgruppe und Epilog zugewiesen werden sollen. Hier wird aufgrund des im Vorangegangenen Gesagten vorgeschlagen:

- Als Hauptsatz wird die erste Formfunktion einer Sonatenhauptsatzform bezeichnet, mit dem oder mit der eine Exposition beginnt und welche die Haupttonart festigt (die Formfunktion Anfang, in den vorangegangenen Beispielen immer gelb markiert). Die Formfunktion Hauptsatz kann in kürzeren Sonaten durch eine einfache Pendel- oder Kadenzharmonik charakterisiert sein, in umfangreicheren Kompositionen aber auch eine eigene Form ausprägen (vgl. hierzu die Tutorials Periode und Satz). Gestaltungen der Formfunktion Hauptsatz, die sich nicht als Periode oder Satz verstehen lassen, enden nicht selten mit der Tetrachordharmonisierung fa-ut. In einigen Sonaten bzw. Sinfonien kann der Hauptsatz aus sehr verschiedenen Abschnitten bestehen (wie z.B. in Mozarts Sonate in F-Dur KV 332, T. 1−22 und Haydns Sonate in Es-Dur Hob. XVI:28, T. 1−16). Vom Charakter her sind Hauptsätze in sinfonischer Musik eher verhaltene Abschnitte mit einer langsameren Bewegung gegenüber der Überleitung.

- Als Überleitung wird die Formfunktion nach der Formfunktion Hauptsatz bezeichnet. Überleitungen können nicht-modulierend oder auch modulierend sein und bestehen in der Regel aus ein bis drei Abschnitten. Eine sehr typische Modellombination für eine Überleitung ist eine Harmoniefolge, die sich über eine Tetrachordharmonisierung (fa-ut) verstehen lässt und der ein Halbschluss in der Ausgangs- oder Nebentonart folgt. In den vorangegangenen Beispielen gehören die blauen und roten Abschnitte jeweils zur Formfunktion Überleitung. In Orchestermusik werden Überleitungen häufig als Tuttiabschnitt (forte, schnelle Bewegung) sowie als Kontrast zum Hauptsatz inszeniert.

- Als Seitensatz wird die Formfunktion nach einer Überleitung und vor der Schlussgruppe bezeichnet. Ein Seitensatz bildet häufig einen Kontrast zum Vorangegangenen und markiert den Beginn des Nebentonartbereichs. Die Formfunktion Seitensatz wird häufig durch ein bassloses Register, dolce- oder piano-Anweisungen und einen »cantabeln Satz« (H. Chr. Koch) etc. charakterisiert. Ein Seitensatz kann aus einer einfachen (viertaktige) Pendel- oder Kadenzharmonik bestehen, jedoch in umfangreicheren Kompositionen auch eine eigene Form im Sinne von Periode und Satz) ausprägen. In der Facile-Sonate besteht der Seitensatz aus einer einfachen Pendelharmonik (T. 14−17), in den vorangegangenen Beispielen wurde die Formfunktion Seitensatz grün markiert.

- Die Formfunktion Schlussgruppe steht für das emphatische Schließen in der Nebentonart. Oftmals lässt sich das Ende dieser Formfunktion an einer ›Arientriller‹-Kadenz erkennen (also einem durch Triller gekennzeichneten Ganzschluss in der Nebentonart). Nicht selten beginnen Schlussgruppen mit einem tonikalen Sextakkord (der Nebentonart). Die Schlussgruppe im zweiten Teil einer zweiteiligen Sonatenexposition entspricht der Überleitung im ersten Teil: Überleitung und Schlussgruppe folgen den Formfunktionen Haupt- sowie Seitensatz und bestehen in der Regel aus einer Vorbereitung und einer Kadenz (die Überleitung mit einem Halbschluss, die Schlussgruppe mit einem Ganzschluss). In den hier analysierten kürzeren Expositionen Haydns bestand die Schlussgruppe nur aus einer Kadenz (braun markierte Teile), die Schlussgruppe der Facile-Sonate umfasst zwei Abschnitte (die Quintfallsequenz als Vorbereitung und die Kadenz, in der Abbildung orange und braun gekennzeichnet).

- Folgt dem emphatischen Schließen in der Nebentonart ein weiterer Abschnitt (meist mit kleineren, die Nebentonart bestätigenden Kadenzen), kann diese Formfunktion als Epilog bezeichnet (oder zur Schlussgruppe gezählt) werden. Der Epilog ist in den vorangegangenen Beispielen grau gekennzeichnet worden.

Abschließend sei erwähnt, dass insbesondere aufgrund des »expanded ›Sentence‹«-Modells die Begriffszuweisung im nordamerikanischen und im von ihm beeinflussten deutschen Diskurs auf eine andere Weise erfolgt. Kennzeichen dieser Analysen ist die Erweiterung des Satz-Modells (›sentence‹) in Anlehnung an den Fortspinnungstypus‹ von W. Fischer. Daher lässt sich eine Zuweisung der formfunktionalen Begriffe wie Hauptsatz, Überleitung, Seitensatz, Schlussgruppe und Epilog nicht richtig oder falsch, sondern nur im Hinblick auf die zugrunde liegenden Analysekriterien als angemessen oder unangemessen bezeichnen. Verallgemeinert lässt sich sagen, dass die hier vorgeschlagene Verwendungsweise sich tendenziell an harmonischen Kriterien orientiert (und motivisch thematische Ausarbeitung als Sonderfälle harmonischen Ausarbeitung betrachtet), während nordamerikanische Lesarten die motivisch-thematischen Gestaltungen (wie beispielsweise die des ›sentence‹) in den Vordergrund stellen.