Sonate und Sinfonie - Kriterien zur Bestimmung von Formfunktionen

Ein Arbeitsheft (PDF) zu diesem Artikel bzw. zu den Kriterien der Bestimmung von Formfunktionen können Sie hier herunterladen.

Eine wissenschaftliche Begründung der hier dargelegten Auffassung finden Sie hier.

Zur Exposition

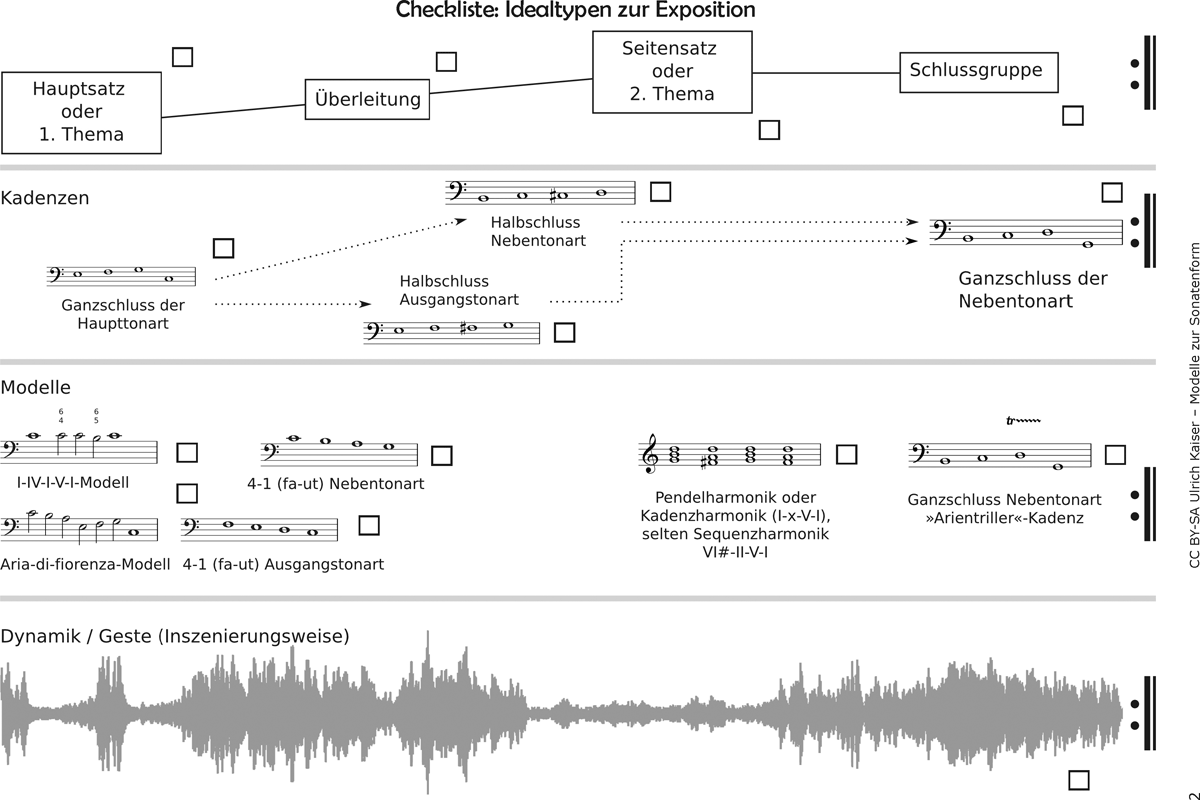

Übersicht-Tafel:

Formfunktion Hauptsatz

Definitionen:

- extrinsisch: Mit der Formfunktion Hauptsatz wird der Anfang (entweder der absolute Anfang oder der Anfang nach einer langsamen Einleitung) einer Sonatenform bezeichnet.

- intrinsisch: Indizien für das Ende der Formfunktion Hauptsatz sind z.B.:

- das Ende einer Periode in der Haupttonart (= HT),

- das Ende eines Satzes in der HT,

- ein emphatischer Ganzschluss in der HT,

- ein emphatischer Halbschluss in der HT oder

- eine Wiederholung der IVIVIHarmoniefolge

- verbunden mit einem Satzbildwechsel.

Beispiele aus Sonaten-Kopfsätzen:

Hauptsatz als Periode

- J. Haydn, D-Dur Hob. XVI:37

- W. A. Mozart, D-Dur KV 311

- L. v. Beethoven, As-Dur Op. 26 (Variationssatz)

Hauptsatz als Satz

- J. Haydn, D-Dur Hob. XVI:33*

- W. A. Mozart, G-Dur KV 283*

- L. v. Beethoven, C-Dur Op. 53 ›Waldstein‹

Andere Gestaltung

- J. Haydn, Sonate in G-Dur Hob. XVI:27

- W. A. Mozart, F-Dur KV 280

- L. v. Beethoven, F-Dur Op. 10, Nr. 2

- mit Wdh. des Nachsatzes

Probleme der Analyse

Ein Hauptproblem der Analyse besteht in der Benennung der Abschnitte, wenn das Ende einer Periode oder eines Satzes (1./2.) nicht mit einem emphatischen Ganz- oder

Halbschluss (3./4.) der Haupttonart zusammenfällt. Dieses Phänomen lässt sich exemplarisch am Kopfsatz der Sonate in c-Moll KV 457 studieren (Ende des Hauptsatzes in T. 8 oder T. 18/19).

Eine Lösung könnte darin bestehen, den Begriff ›Thema‹ ausschließlich für Gestaltungen in Form einer Periode oder eines Satzes zu verwenden und unter dem Begriff ›Hauptsatz‹ eine übergeordnete Formfunktion zu verstehen. Der Kopfsatz der oben erwähnten Sonate in c-Moll KV 457 hätte in diesem Sinne ein Thema (T. 1–8), das Teil eines Hauptsatz wäre, der zusätzliche musikalische Gedanken enthält (T. 9–18/19). Dass diese musikalischen Gedanken des Hauptsatzes in einem strukturellen Zusammenhang mit dem Thema stehen können (wie z.B. einen übergeordneten Strukturzug 5–1), widerspricht dieser Begriffsverwendung nicht.

Formfunktion Überleitung

Definitionen:

- extrinsisch: Die Formfunktion Überleitung bezeichnet den Abschnitt zwischen dem Haupstatz und dem Seitensatz.

- intrinsisch: Indizien für die Formfunktion Überleitung sind z.B.:

- das Wiederaufgreifen des Hauptsatzes (Anfang),

- eine über das 4–1 ›fa–ut‹-Modell referenzierbare Harmonik,

- ein ›rauschender‹ Charakter,

- ein Halbschluss in der Haupttonart (nicht-modulierend) oder der Nebentonart (modulierend) am Ende.

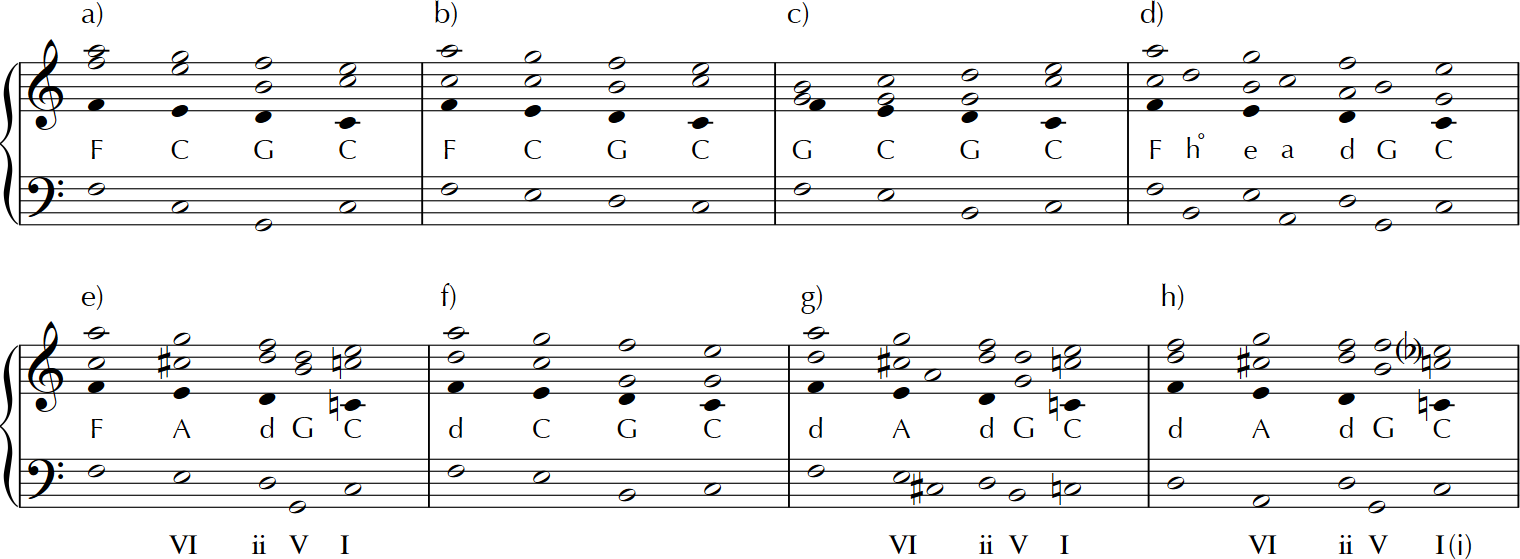

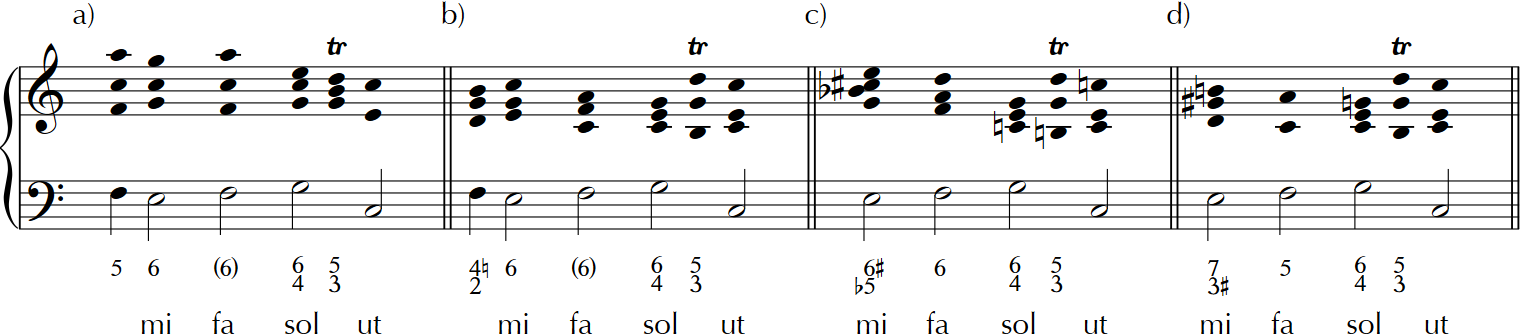

Zum 4–1 ›fa–ut‹-Modell: Die harmonische Beschaffenheit vieler Überleitungen in Sonatenexpositionen von Haydn und Mozart lässt sich als eine im Hinblick auf die Musiksprache des 18. Jahrhunderts sinnvolle Harmonisierung von Tonleiterausschnitten verstehen. Die durch den Tonleiterausschnitt referenzierte Harmonik können einleitende Takte vorangestellt werden, ihr folgt in der Regel ein Halbschluss der Ausgangs- oder Nebentonart. Demnach Beispiele für Harmoniefolgen, die charakteristisch für Durchführungen sein können:

Formfunktion Seitensatz

Definitionen:

- extrinsisch: Die Formfunktion Seitensatz beginnt nach einer Überleitung und endet mit dem Beginn der Schlussgruppe. In der Regel hat der Seitensatz eine Ausdehnung von weniger als 20% der Expositionslänge.

- intrinsisch: Indizien für das Ende der Formfunktion Seitensatz sind z.B.:

- das Ende einer Viertaktgruppe in hohem Register (Bsp. KV 545),

- das Ende einer Viertaktgruppe mit Wiederholung (Bsp. KV 283 oder KV 309),

- das Ende einer Periode (Bsp. KV 311),

- das Ende eines Satzes (Bsp. Hob. I:30),

- ein Satzbild und/oder Charakterwechsel (›rauschend‹) und

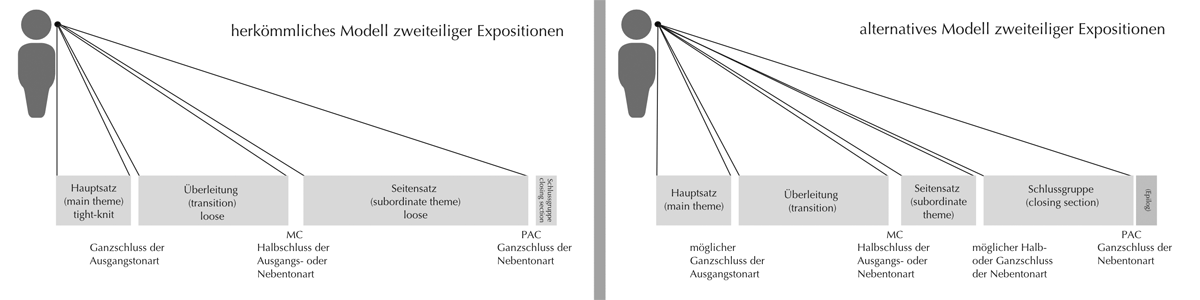

In der Forschung gibt es unterschiedliche Auffassungen, was als Seitensatz und was als Schlussgruppe zu bezeichnen ist:

Die Möglichkeit, den Seitensatz als »expanded sentence« aunzusehen (Abb. links) wird derzeit in der nordamerikanischen Musiktheorie vertreten (Caplin, Hepkoski/Darcy) und geht auf Eriwn Ratz und Wilhelm Fischer zurück. Diese analytische Sichtweise orientiert sich in erster Linie an der motivisch-thematischen Gestaltung. Eine Kritik an dieser Interpretation sowie die symmetrische Interpretation von Expositionen (Abb. rechts) ist in Deutschland publiziert worden (Kaiser, Formfunktionen der Sonatenform. Ein Beitrag zur Sonatentheorie auf der Grundlage einer Kritik an William E. Caplins Verständnis von Formfunktionen). Diese analytische Sichtweise ist primär an der Harmonik sowie an Ausdehung/Poportionen und Inszenierungsweisen (Satzbildwechsel) orientiert.

Formfunktion Schlussgruppe

Definitionen:

- extrinsisch: Die Formfunktion Schlussgruppe bezeichnet den Abschnitt nach dem Seitensatz, der die Exposition beenden kann oder dem noch weitere Taktgruppen vor dem Abschluss der Exposition folgen.

- intrinsisch: Indizien für die Formfunktion Schlussgruppe sind z.B.:

- eine einleitender, meist mehrfach angesteuerter Sextakkord (Anfang) der Nebentonart,

- eine emphatische Kadenz in der Nebentonart bzw. die ›Arientriller‹-Kadenz (Ende) und

- ein ›rauschender‹ bzw. virtuoser Charakter.

Analysemodelle (Kadenzmodelle) für Schlussgruppen:

Zur Durchführung

Definitionen:

- extrinsisch: Die Formfunktion Durchführung bezeichnet den Abschnitt zwischen der Exposition und der Reprise.

- intrinsisch: Indizien für die Formfunktion Schlussgruppe sind z.B.:

- das Erscheinen einer für Expositionen untypischen Chromatik,

- eine auf die Fonte-Sequenz (IV-ii-V-I) oder erweiterte Fonte-Sequenz (III-vi-II-V) zurückführbare Harmonik,

- eine durch den folgenden Stufengang geprägte Harmonik: V-(D)-ii-(D)-iv + Quintfall + Halbschluss,

- Sequenzharmonik (Quintfall bzw. Parallelismus in ›rauschender‹ Inszenierung,

- Regionen in mediantischer Terzverwandschaft zur HT, z.B. C-Dur in E-Dur oder B-Dur in G-Dur etc.

- am Ende ein dominantischer Orgelpunkt in der Haupttonart oder in der Paralleltonart (Dur).

Das harmonische Ziel von Durchführungen im Speziellen und von Mittelteilen im Allgemeinen sind im 18. Jahrhundert in Kompositionen in Dur die vi. Stufe (Tonikaparallele) und in Moll die v. Stufe. Darüber hinaus können alle diatonischen Stufen vorkommen, z.B. in Dur die ii., iii und VII., in Moll die iv., VI. und VII. Stufe.

Motivisch-thematisch können sowohl der Hauptsatz als auch der Seitensatz in der Durchführung erscheinen. Darüber hinaus ist es auch möglich, neues motivisch-thematisches Material einzuführen oder die motivische Gestaltung athematisch zu gestalten (z.B. Sequenzen mit Dreiklangsbrechungen etc.).

Im Falle von Durchführungen, die entfernte Tonarten ansteuern, lassen sich diese oftmals als Verfärbungen jener Stufen verstehen, die auch Ziel nicht chromatischer Durchführungen gewesen wären. Beispiel: Ausgangstonart E-Dur, Region der Durchführung C-Dur, Standardziel der Durchführung cis-Moll, wobei sich diesem Fall das C-Dur als Verfärbung der cis- bzw. vi. Stufe in E-Dur interpretieren lässt, vgl. hierzu L. v. Beethoven, Sonate in E-Dur Op. 14, Nr. 1, 1. Satz.

Zur Reprise

Definitionen:

- extrinsisch: Die Formfunktion Reprise folgt der Durchführung.

- intrinsisch: Indizien für die Formfunktion Schlussgruppe sind z.B.:

- das Wiederaufgreifen von musikalischem Material aus der Exposition in der Haupttonart und

- Die Unterquint- bzw. Oberquarttransposition von bestimmten Abschnitten der Exposition.

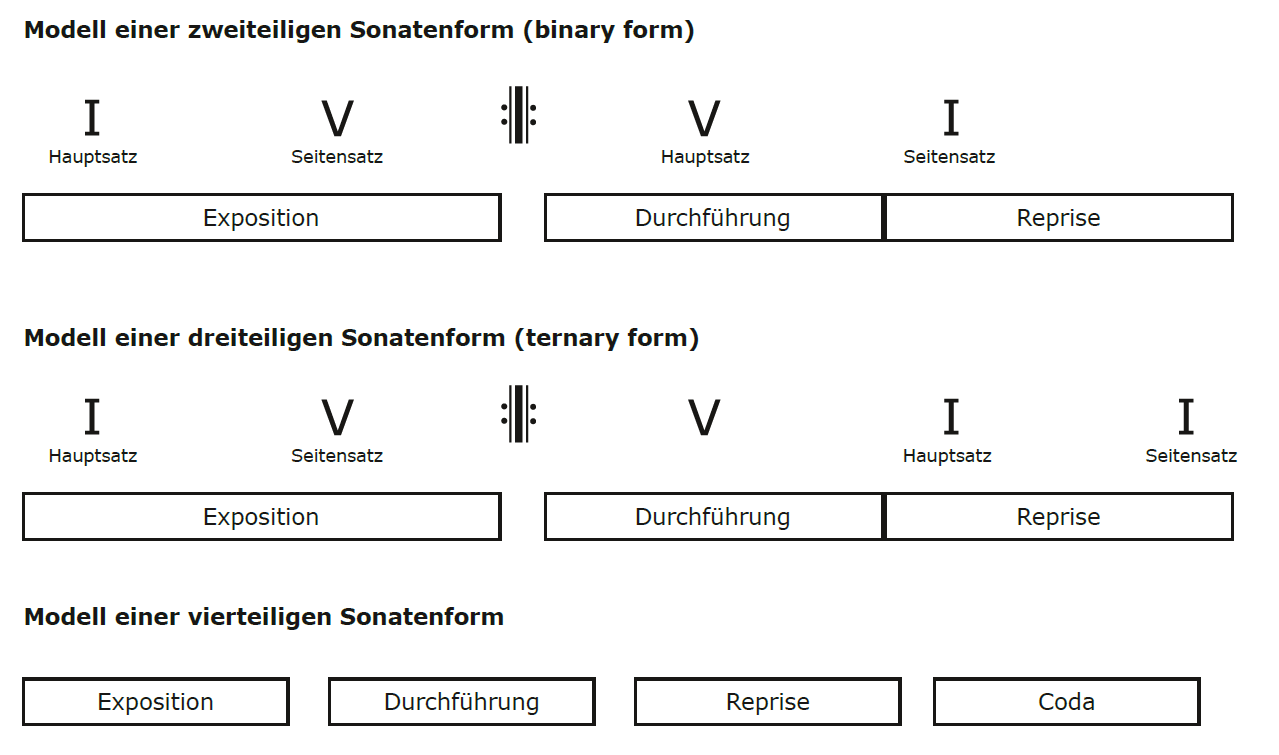

Je nachdem, ob eine Reprise mit dem Seitensatz oder mit dem Hauptsatz beginnt und ob eine umfangreiche Coda existiert, lässt sich die Sonatenform als zwei-, drei- oder vierteilig verstehen: