Das Sonatenrondo (ABACABA)

Als Sonatenrondo wird eine Mischform zwischen Sonaten- und Rondoform bezeichnet. Die Kritik von Ulrich Leisinger, dass derartige

meist aus Kompositionslehren stammende Versuche (z.B. C. Czerny [1849], A. B. Marx [1845] und in fast allen neueren Formenlehren) nur die an Einzelfällen beobachteten Gestaltungsmöglichkeiten

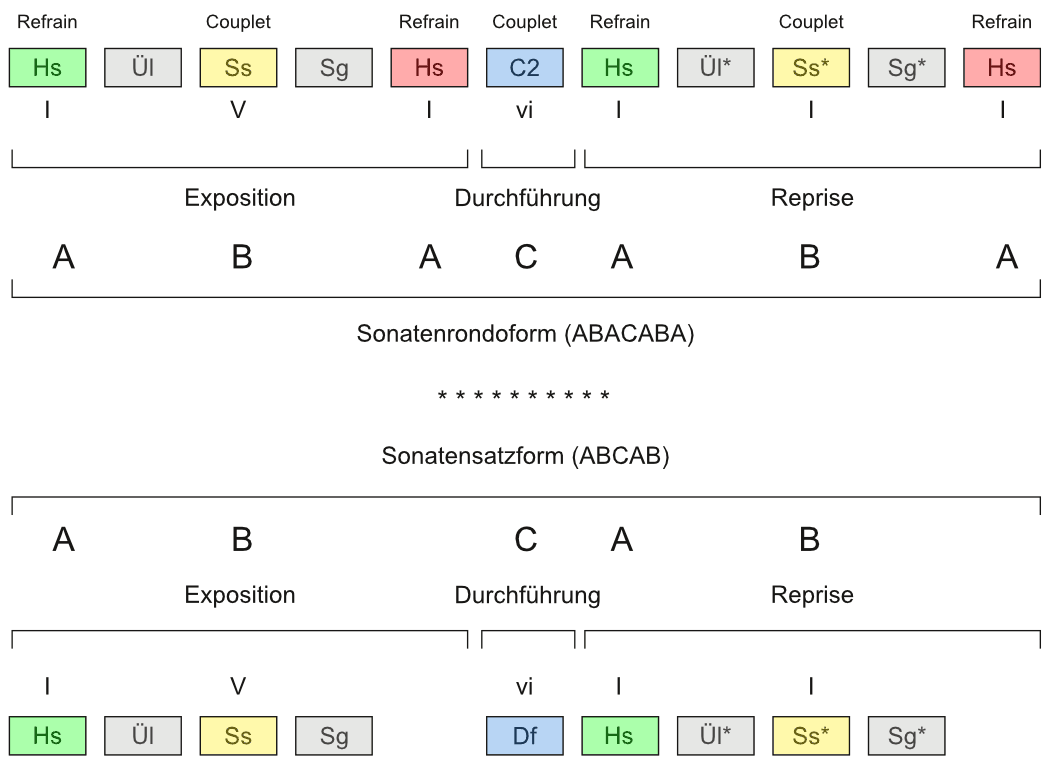

kodifizieren würden, formuliert ein naives Modell-Verständnis, das sich gegen jegliche Modellkonstruktionen vorbringen lässt und den Wert idealtypischer Konstruktionen im Sinne Max Webers für die musikalische Analyse verkennt. Die folgende Abbildung zeigt die Modelle der Sonatenform und Sonatenrondoform in einer vergleichenden Darstellung:

Legende

Entsprechungen von Formfunktionen

- Refrain (R) und Hauptsatz (Hs) sowie Couplet 1 (C1) und Seitensatz (Ss)

- Überleitungen (Ul) und Schlussgruppen (Sg)

- Durchführungen (Df)

Von den Formfunktionen des Sonatensatzes abweichend

- Refrain am Ende der Exposition und der Reprise in der I. Stufe (in der Abb. oben rot gekennzeichnet)

Die Übersicht zeigt, dass der wesentliche Unterschied zwischen Sonatenrondoform und Sonatensatzform darin liegt, dass zwischen Exposition und Durchführung im Sonatenrondo noch einmal der Refrain in der Ausgangstonart erklingt, während das Erscheinen des Hauptsatzes in der Ausgangstonart an dieser formalen Position in der Sonatensatzform ungebräuchlich ist und der Reprise vorbehalten bleibt. Was sich dem Diagramm nicht entnehmen lässt, sind die Unterschiede identischer Formfunktionen. So sind Hauptsatz und Durchführung eines Sonatenrondos in der Regel anders gestaltet als in einem einfachen Sonatensatz: Der Hauptsatz im Sonatenrondo bzw. Finale der Sonate in A-Dur Op. 2, Nr. 2 von Ludwig van Beethoven lässt sich beispielsweise über die dreiteilige Liedform verstehen, wohingegen diese Bauweise für den Beginn eines Sonatenkopfsatzes untypisch wäre.